Politische Partizipation von Frauen

Werbung

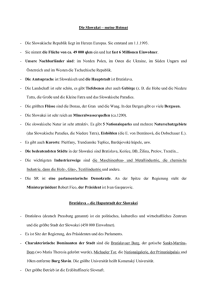

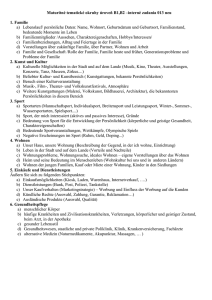

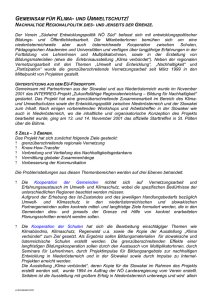

Politische Partizipation von Frauen Ein Ländervergleich zwischen Tschechien und der Slowakei [Online Version] August 2012 Verfasser: Johannes Ehrlich und Daniel Gottwald Kontakt: [email protected] Die Arbeit steht unter: Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/ Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung .................................................................................................................... 1 2. Institutionelle Faktoren ................................................................................................ 2 2.1 Politisches System Tschechiens ................................................................. 2 2.2 Politisches System der Slowakei ............................................................... 3 2.3 Auswirkungen der Systeme auf Frauenanteile ........................................... 4 2.4 Politische Maßnahmen .............................................................................. 8 3. Politische Kultur ......................................................................................................... 9 4. Sozioökonomische Faktoren ...................................................................................... 13 6. Fazit ........................................................................................................................... 16 7. Literaturverzeichnis ................................................................................................... 18 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis Tabelle 1: Parlaments und Regierungszusammensetzung 2012 ......................................... 4 Tabelle 2: Frauenanteil EU Parlament 2012. .................................................................... 7 Tabelle 3: Religionszugehörigkeit, Stand 2012. .............................................................. 11 Tabelle 4: Bildungsstand 2011 in Prozent der 15 - 74 Jährigen ....................................... 13 Tabelle 5: Beschäftigtenquote der 15-64 Jährigen, Stand 2011 ....................................... 14 Tabelle 6: Null Stunden formelle Kinderbetreuung......................................................... 15 Abbildung 1: Bruttoeheschließungsziffer ....................................................................... 11 Abbildung 2: Geburtenrate ............................................................................................. 12 1. Einleitung „Demokratie verdient ihren Namen nicht, wenn sie sich nicht auf Regieren durch Bürger beruft“1, dennoch sind viele Frauen nicht aktiv in der Politik tätig. Ein mehr an Partizipation wird allgemein auch als ein mehr an Demokratie verstanden. Die Frage nach der Gleichstellung von Mann und Frau in den Gesellschaften Europas hat seit dem Zwanzigsten Jahrhundert und auch heute noch eine große Bedeutung und stößt auf reges Interesse in der politischen Forschung und Betrachtung von Ländern der Europäischen Gemeinschaft. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Situation der politischen Partizipation von Frauen in Tschechien und der Slowakei. Die Betrachtung ist aus mehreren Gesichtspunkten interessant: Beide Länder haben mit der Tschechoslowakei eine gemeinsame Vergangenheit. Sie bildeten eine Nation, die sich 1918 von Österreich-Ungarn abspalten konnte. Nach fast fünf Jahrzehnten der kommunistischen Herrschaft im Schatten der UdSSR haben sich beide Nationen 1992 für unabhängig erklärt und sind zudem im Zuge der Osterweiterung 2004 Mitglieder der Europäischen Union geworden. Heute gehören sie zu den kleineren Mitgliedsstaaten und in den slavischen Kulturkreis Europas. Beide Länder haben schon früh und in besonderer Art und Weise das Wahlrecht für Frauen eingeführt und nehmen somit im europäischen Kontext eine eigene und besondere Rolle ein. Zudem hat gerade die kommunistische Zeit das Rollenverständnis der Gesellschaft geprägt. Dennoch kann von keiner ausgeglichenen Beteiligung von Männern und Frauen in der Politik und anderen Bereichen der Öffentlichkeit gesprochen werden. Die Gründe und Ursachen, die für diese Situation verantwortlich sind, werden in dieser Arbeit näher betrachtet. Die Ausarbeitung ist nach dem Grundmodell von Beate Hoecker2 gegliedert, welches die drei Bereiche der politischen Partizipation: Institutionelle Faktoren, Politische Kultur, Sozioökonomische Faktoren aufzeigt und so die Zusammenhänge verschiedener gesellschaftlicher Faktoren verdeutlicht. Als Vergleichsmethode dient die „most similar system design-Methode“, da es sich bei beiden Ländern um sehr ähnliche politische und gesellschaftliche Systeme handelt. 1 2 Dirk Berg-Schlosser/ Ferdinand Müller-Rommel (2006): Vergleichende Politikwissenschaft, Ein einführendes Studienhandbuch, 4. Auflage, Wiesbaden. S. 168. Gesine Fuchs / Beate Hoecker (2004): Ohne Frauen nur eine halbe Demokratie, Politische Partizipation in den osteuropäischen Beitrittsstaaten, Eurokolleg 49, Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin. S. 3. -1- Dennoch gibt es einige Unterschiede in den verschiedenen Bereichen, die zusammen mit ihrer Bedeutung für die politische Partizipation von Frauen herausgearbeitet werden. Es gibt hierzu einige Basisliteratur, die zumeist im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt beider Länder entstanden ist, neuere Artikel und vor allem Daten sind in der Regel nur online einsehbar. 2. Institutionelle Faktoren Die institutionellen Gegebenheiten sind in allen Ländern maßgeblich für die Partizipation von Frauen in der Politik verantwortlich. Hierunter fallen vor allem die Regierungs-, Parteiund Wahlsysteme. In diesem Kapitel wird dargelegt, wie diese Faktoren die politische Partizipation von Frauen in Tschechien und der Slowakei beeinflussen. Dazu werden zuerst die Systeme beider Länder beschrieben und danach werden die jeweiligen Auswirkungen analysiert und verglichen. 2.1 Politisches System Tschechiens Tschechien ist fast 79.000km² groß und hat eine Bevölkerung von rund 10,53 Millionen. 3 Die Verfassung der Tschechischen Republik vom 16. Dezember 1992 sieht ein parlamentarisches Regierungssystem vor. Dieses setzt sich aus zwei Kammern, dem Abgeordnetenhaus mit 200 Abgeordneten, und dem Senat mit 81 Mitgliedern, zusammen.4 Die Regierung, bestehend aus dem Ministerpräsidenten und den jeweiligen Ministern ist dem Abgeordnetenhaus gegenüber verantwortlich. 5 Das Staatsoberhaupt ist der Präsident, der von beiden Kammern für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt wird. Das Amt des Präsidenten ist vor allem repräsentativ und seine Machtbefugnisse sind eher gering.6 Die Mitglieder des Abgeordnetenhauses werden in 14 Wahlbezirken für vier Jahre durch Verhältniswahl gewählt. Im Mehrparteiensystem ist für die Parteien eine 5 % Hürde für den Einzug in das Parlament vorgegeben.7 3 4 5 6 7 Auswärtiges Amt: Tschechische Republik, Stand Juni 2012, in: http://www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01Nodes_Uebersichtsseiten/TschechischeRepublik_node.html. (letzter Zugriff 23.08.2012). Kipke, Rüdiger (2002): Die politischen Systeme Tschechiens und der Slowakei, Eine Einführung, Wiesbaden. S. 56. Ebd. S. 46f. Ebd. S. 56. Ebd. S. 53. -2- Die 81 Senatoren werden in ihren Wahlbezirken durch Mehrheitswahl für sechs Jahre gewählt. Alle zwei Jahre wird in einem Drittel der Wahlbezirke gewählt. Das Wahlrecht erhält man ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, die Altersgrenze für das passive Wahlrecht liegt bei 21. Jahren.8 Tschechiens Gemeinden (obec) bilden die kommunale Selbstverwaltung, die zudem in 14 Bezirke (okres) zusammengefasst sind. Die Wahl der Repräsentanten findet durch direkte Wahl für vier Jahre statt. Die Gemeinden befassen sich vor allem mit Aufgaben der öffentlichen Ordnung, der Sozial- und Gesundheitsfürsorge oder auch dem Schulwesen. Während die Bezirke Selbstverwaltungsrecht haben, sofern diese vom Bund zugewiesen worden sind.9 Insgesamt schien in den letzten Jahren jedoch kein größeres Interesse an der Selbstverwaltung zu bestehen, da die Wahlbeteiligung immer weiter abnahm. 10 Erst bei den Kommunalwahlen von 2010 war endlich ein positiver Trend zu erkennen.11 2.2 Politisches System der Slowakei Die Slowakei hat mit rund 5,44 Millionen ungefähr halb so viele Einwohner wie Tschechien und ist mit 49.000km² vergleichsweise klein.12 Die Staatsform ist eine Parlamentarische Demokratie mit einer Kammer, dem Nationalrat. Dieser besteht aus 150 Abgeordneten, die für vier Jahre gewählt werden. Die Regierung der Slowakei besteht aus dem Ministerpräsidenten und 13 Ministern. Sie ist dem Nationalrat direkt verantwortlich. Der Präsident wird für eine Amtszeit von fünf Jahren direkt vom Volk gewählt. Dadurch erhält das Amt eine hohe demokratische Legitimation, die politische Position ist insgesamt jedoch eher als schwach zu bewerten. Die Mitglieder des Nationalrates werden durch die Verhältniswahl aus nur einem Wahlbezirk gewählt. Im Mehrparteiensystem der Slowakei ist seit 1998 eine generelle 5% Hürde für den Einzug einer Partei in den Nationalrat vorgeschrieben. 13 Seit Juli 2001 besteht in der Slowakei ein zweigliedriges System der Selbstverwaltung. 8 9 10 11 12 13 Ebd. Ebd. S. 64. Ebd. S. 65. Hubert Gehring (2010): Dämpfer für die Regierungskoalition – Sozialdemokraten auf dem Weg zur Senatsmehrheit, Kommunal- und Senatswahlen in Tschechien, in: Konrad-Adenauer-Stiftung online: http://www.kas.de/tschechien/de/publications/20866/. (letzter Zugriff: 24.08.2012). Auswärtiges Amt: Slowakei, Stand April 2012, in: http://www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes_Uebersichtsseiten/Slowakei_node.html. (letzter Zugriff 24.08.2012). Kipke (2002): S. 101f. Zuvor waren für Mehrparteienbündnisse gestaffelte Sperrklauseln vorgesehen, die gemeinschaftlich erreicht werden mussten. -3- Die Gemeinden haben die Befugnis zur Selbstverwaltung in Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, die Bezirke sind für öffentliche Aufgaben wie z.B. der öffentlichen Ordnung und dem Schulwesen verantwortlich. Allerdings haben sie relativ geringe finanzielle Möglichkeiten diese Aufgaben zu erfüllen. 2.3 Auswirkungen der Systeme auf Frauenanteile Die politischen Systeme beider Länder erscheinen auf den ersten Blick sehr ähnlich, was sich schon durch ihre gemeinsame Vergangenheit erklären lässt. Der prägnanteste Unterschied liegt im Aufbau der Parlamente. Während Abgeordnetenhaus und Nationalrat in Aufbau, Funktion und Zusammensetzung ähnlich sind, gibt es kein slowakisches Äquivalent zum tschechischen Senat. Dieser hat jedoch im Gegensatz zum Abgeordnetenhaus nur geringe Befugnisse. In beiden Ländern spielt die Kommunale- und Regionaleebene eine untergeordnete Rolle und ist daher auch für diese Betrachtung der politischen Partizipation von Frauen nicht weiter relevant. Auch die Staatsoberhäupter beider Länder, wenngleich unterschiedlich gewählt, haben ähnlich geringe Machtbefugnisse und wurden in der tschechoslowakischen Vergangenheit und der noch jungen Geschichte beider Länder nur durch männliche Amtsinhaber besetzt.14 Sitze gesamt Frauen Anteil Abgeordnetenhaus 200 44 22,0% Senat 81 14 18,5% Regierung 15 2 13,3 % Nationalrat 150 26 17,3 % Regierung 13 1 7,7% Tschechien Slowakei Tabelle 1: Parlaments und Regierungszusammensetzung 2012, eigene Darstellung nach IPU.15 Das eigentliche Entscheidungszentrum jedoch sind die Regierungen. Der Frauenanteil in Regierungen und Parlamenten (vgl. Tab.1) zeigt nur geringe Unterschiede, in denen 14 15 Europa auf einen Blick: Tschechien (Stand 22.08.2012): http://www.europa-auf-einenblick.de/tschechien/politik.php. (letzter Zugriff: 26.08.2012). IPU: Women in national parliaments: http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm. (letzter Zugriff: 23.08.2012). -4- Tschechien leicht besser aufgestellt ist. Dennoch ist der Frauenanteil mit maximal 22,0% im Abgeordnetenhaus in Tschechien sehr gering. Weitaus niedriger fällt die Anzahl an Frauen in den aktuellen Regierungen beider Länder aus. Die Slowakei schneidet mit 7,7% (nur einer Frau) gegenüber Tschechien auch hier etwas schlechter ab. Die Ursachen könnten im Bereich der institutionellen Faktoren unter anderem an der tschechischen Möglichkeit der Präferenzstimme bei der Parlamentswahl liegen. Diese bietet den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit die durch die Parteien vorgegebene Reihenfolge der Listenplätze zu verändern. Wenngleich eine relativ hohe Anzahl an Präferenzstimmen auf den oder die Kandidatin vereint werden muss. 16 Gerade die Parteiund Listenstrukturen sind ein wichtiger Faktor für die politische Partizipation von Frauen.17 Rueschemeyer führt an, dass das System der Verhältniswahl zu einer Steigung der Repräsentation von Frauen in politischen Ämtern führt, wohingegen das Mehrheitswahlsystem deutlich geringere oder nicht vorhandene Steigerungen des Frauenanteils bewirkt.18 Bei der Verhältniswahl ist, wie durch mehrere Untersuchungen gezeigt worden ist, die Chance für Frauen, je nach Listenplatz, deutlich größer als bei einer reinen Mehrheitswahl.19 Je geringer die Präsenz von Frauen auf den Wahllisten ist, desto geringer ist auch ihr Anteil im Parlament.20 Kann eine Position jedoch nur von einem Parteimitglied besetzt werden, so sind die Chancen für Frauen nur minimal diesen einen Platz in einem von Männern dominiertem Führungssystem zu besetzen.21 Die Einführung von Quoten innerhalb der Parteiführungen und bei der Besetzung von Listenplätzen und politischen Ämtern wären eine Möglichkeit die Situation der Frau in der Politik zu verbessern. Dies stieß in der Öffentlichkeit beider Länder, vor allem in den ersten Jahren nach Ende der kommunistischen Herrschaft, jedoch auf heftigen Widerstand. In der Tschechoslowakei gab es unter der kommunistischen Herrschaft bereits eine festgelegte Frauenquote von 20%-30%.22 Eine erneute Einführung wurde in beiden Staaten als ein Rückschritt in die kommunistische Vergangenheit angesehen. 23 Diese Einstellungen haben sich bereits nur wenige Jahre nach Beendigung der kommunistischen Ära in der Bevölkerung wieder verändert, so dass vor allem in 16 17 18 19 20 21 22 23 Kipke (2002): S. 53. Michaela Markosová-Tominová (2004): Der Unmut wächst: politische Partizipation von Frauen in Tschechien im Wandel, in: Hoecker, Beate/ Fuchs, Gesine (Hrsg.): Handbuch Politische Partizipation von Frauen in Europa, Band 2: Die Beitrittsstaaten, Wiesbaden. S. 115. Marilyn Rueschemeyer (2001): Frauen und Politik in Osteuropa: 10 Jahre nach dem Zusammenbruch des Sozialismus, in: Berliner Journal für Soziologie, H. 1. S. 12f. Jana Cviková / Jarmilia Filadelfiová (2004): Die Partizipation von Frauen am politischen Leben in der Slowakei, in: Hoecker, Beate/ Fuchs, Gesine (Hrsg.): Handbuch Politische Partizipation von Frauen in Europa, Band 2: Die Beitrittsstaaten, Wiesbaden. S. 133. Cviková/ Filadelfiová (2004): S. 125. Rueschemeyer (2001): S. 13. Ebd. S. 124. Ebd. -5- Tschechien ein relativ großer Teil der Bevölkerung für einen im Gesetz festgeschriebenen Mindestvertretungsanspruch von Frauen in Regierung und Parlament ist. 24 In der Slowakei gibt es auch Anzeichen für mehr Frauen in der Politik. Hier möchte man per Gesetz eine bestimmte Zahl der Parlamentssitze für Frauen festschreiben. Dennoch kann hier von keiner umfassenden gesellschaftlichen Unterstützung gesprochen werden. 25 Insgesamt lässt sich erkennen, dass die Akzeptanz für mehr Gleichstellung, auch durch Quotenregelungen, in der Bevölkerung zwar wächst, aber noch auf Widerstand seitens der Parteien stößt. Diese noch unterschiedliche Auffassung beider Länder, wobei Tschechien deutlich aufgeschlossener erscheint, lässt sich leicht in der aktuellen Zusammensetzung der Regierungen und Parlamente ablesen. (vgl. Tab. 1) Je bedeutender die Position innerhalb der Parteien, als auch in den Parlamenten, desto seltener werden sie von Frauen besetzt. Dadurch lässt sich der relativ hohe Frauenanteil in den Parteien beider Länder von 25 % bis 50 %, mit der geringen Zahl an tatsächlichen Abgeordneten in Einklang bringen.26 Frauen sind in den slawischen Staaten der EU als Mitglieder und Mandatsträger in sozialdemokratischen, linken und liberalen Parteien konservativen, rechten und christdemokratischen Parteien. häufiger vertreten als in 27 Die (Nicht-)Bereitschaft der Parteien zur Förderung von Frauen zeigt sich auch im geringen Anteil von Frauen bei der Besetzung von Ministerposten. So gab es in der tschechischen Geschichte noch nie einen weiblichen Ministerpräsidenten und mit Iveta Radicova von 2010 bis 2012 nur eine Frau, die den Posten des slowakischen Ministerpräsidenten inne hatte.28 In Tschechien gab es sogar nach den Wahlen des Kabinettes 1998 eine Regierung der keine Frau angehörte. Erst seit dem Jahr 2002 gibt es wieder Politikerinnen die der Regierung angehören.29 Sowohl in Tschechien als auch in der Slowakei wird der Bereich der Politik in der Gesellschaft oftmals noch als ein schmutziges Geschäft und eine typisch männliche Domäne angesehen.30 24 25 26 27 28 29 30 Markosová-Tominová (2004): S. 113. Cviková/ Filadelfiová (2004): S. 136. Ebd. S. 133. Fuchs /Hoecker (2004): S. 3. Armin Höpfel: Slowakei.net, Geschichte: http://www.slowakeinet.de/deutsch/slowakei_preview.html?body_daten-geschichte.html. (letzter Zugriff:26.08.2012). Markosová-Tominová (2004): S. 110ff. Europäisches Parlament (Hrsg.), Generaldirektion Wissenschaft (1997): Die Situation der Frau in Ungarn, Polen und der Tschechischen Republik, Luxemburg, in: http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/femm/pdf/102_de.pdf. (letzter Zugriff: 14.08.2012). S. 15. -6- Meist haben Frauen, sowohl in Tschechien als auch in der Slowakei, wenn sie einen Ministerposten bekleiden, „typisch weibliche“ Posten inne. Unter diesen Bereich fallen die Ämter der Ressorts Gesundheit, Familie, Justiz oder Bildung.31 Oftmals liegen die Möglichkeiten zur Verbesserung des Frauenanteils nicht nur in den Rahmenbedingungen der Verfassung oder Gesetzen, sondern auch in den Händen der stark männlich dominierten Parteiführungen.32 Auch hierbei ähneln sich Tschechien und die Slowakei stark. Ursache für diese Ähnlichkeit lassen sich in der tschechoslowakischen Vergangenheit finden, in der sich die gesellschaftlichen Einstellungen beider einander näherten, wodurch sie auch Rollenbilder, Parteistrukturen und die Einstellungen zu Frauen in der Politik anglichen. Verwunderlich ist allerdings die Differenz der Anteile der Frauen im momentanen EUParlament (s. Tab. 2). In Tschechien ist mit 18,2% der Frauenanteil ähnlich gering wie der in Regierung und Parlament des Landes und liegt im europäischen Vergleich an vorletzter Stelle. In der Slowakei ist der Frauenanteil von 38,5% jedoch deutlich höher als in Regierung und Parlament der Landes und liegt sogar noch über dem EU-Durchschnitt. Dies sollte jedoch nicht allzu hoch bewertet werden, da die Wahlbeteiligung beider Länder äußerst gering war.33 EU-Parlament Sitze Frauen Anteil Insgesamt 736 259 35,2% Tschechien 22 4 18,2% Slowakei 13 5 38,5% Tabelle 2: Frauenanteil EU Parlament 2012, eigene Darstellung nach IPU.34 Eine Ursache hierfür könnte in der deutlich geringeren, öffentlichen Relevanz des EUParlamentes im Gegensatz zum nationalen Parlament der Slowakei, die mit 19,6% 35 Wahlbeteiligung an letzter Stelle im europäischen Vergleich liegt, zu finden sein. Da, wie bereits festgestellt wurde, die politischen Ämter öfter von Männern besetzt werden je wichtiger und mächtiger sie sind, so ist es nicht verwunderlich, dass sich in einem für die 31 32 33 34 35 Fuchs (2003): S. 4 Rueschemeyer (2001): S. 13. Europäisches Parlament: Wahlbeteiligung an den Europawahlen 1979 – 2009, in: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/000cdcd9d4/Wahlbeteiligung-%281979-bis2009%29.html. (letzter Zugriff 24.08.2012). IPU:Women in regional parliamentary assemblies: http://www.ipu.org/wmn-e/regions.htm (letzter Zugriff 23.08.2012). Europäisches Parlament: Wahlbeteiligung an den Europawahlen 1979 – 2009. -7- Bevölkerung weniger wichtigen EU-Parlament, mehr Frauen als auf nationaler Ebene finden lassen. 2.4 Politische Maßnahmen Der Beitritt zur Europäischen Union wird zumeist als Chance für mehr Gleichstellung gesehen. Im Rahmen der EU-Beitrittsverhandlungen unterzeichneten beide Länder die notwendigen Verträge zur Gleichstellung, wenn sie Rechtsnachfolger der Tschechoslowakei übernommen hatten. diese 36 nicht schon als Doch beschränkten sich diese Bemühungen weitestgehend auf den Arbeitsmarkt und dies auch mit geringem Erfolg, wie in Kapitel 4 gezeigt wird. Einzig auf der formal juristischen Ebene hat der EU-Beitritt eine Verbesserung der Situation bewirkt. Auch der Anstoß der Diskussion im Zuge der Beitrittsverhandlungen wurde nicht aufgegriffen um die Bemühungen für mehr Gleichheit als politisches Gesamtziel zu definieren.37 So sind auch heute Gleichstellungsthemen auf der politischen Agenda Tschechiens. noch keine expliziten 38 In den aktuellen Programmen der Regierungen in Tschechien und der Slowakei werden Maßnahmen aufgezählt, die die Situation der Familie verbessern sollen. Dies ist für die Frauen in der Gesellschaft von großer Bedeutung. Die tschechische konservative Regierungskoalition besteht aus den Parteien ODS, TOP 09 und LIDEM. Sie verweist in ihrem Programm auf die Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Dazu gehören momentan noch schlechtere Einstellungschancen für Mütter, ein geringes Angebot an Teilzeitarbeit und eine geringe Zahl an öffentlichen Betreuungsplätzen.39 In Zukunft sollen die Bedürfnisse der Familien auf dem Arbeitsmarkt durch die soziale Reform so weit wie möglich verbessert werden. Dies betrifft zum einen die längere Auszahlung eines höheren Elterngeldes und zum anderen die Schaffung neuer öffentlicher Betreuungsplätze für Kinder. Des Weiteren sollen Eltern, auch wenn ihre Kinder länger als 48 Monate in öffentlicher Betreuung waren, das Elterngeld für 4 Jahre ausgezahlt bekommen, die Chancen auf Teilzeitarbeit ausgebaut werden und somit auch die Einstellungschancen für Frauen auf dem Arbeitsmarkt verbessert werden. 40 36 37 38 39 40 Markosová-Tominová (2004): S. 117f.; Cviková/ Filadelfiová (2004): S. 140f. Vgl. Ebd. Gunda Werner Institut, Feminismus und Geschlechterdemokratie: Europäische Geschlechterpolitiken – EU-Ländervergleich, Tschechien, in: http://www.gwi-boell.de/web/eu-laendervergleich-tschechien406.html#1. (letzter Zugriff: 24.08.2012). Government Information Centre (Hrsg.): Social Reform, in: http://icv.vlada.cz/en/social-reform-91525/. (letzter Zugriff: 24.08.2012). Ebd. -8- Vor allem diese Maßnahme würde es jungen Familien und somit jungen Müttern eher ermöglichen zu arbeiten und gegebenenfalls auch politisch zu partizipieren, da eine gewisse finanzielle Grundsicherheit für die Familie geschaffen wird. Auch die Slowakische Regierung ist sich der aktuellen Problematik der Familie bewusst. In ihrem Regierungsprogramm stellt die alleinregierende sozialdemokratische SMER Partei die Bedeutung der Familie als Grundstein für ein qualitatives und sicheres Leben der Bevölkerung heraus. Man möchte auch hier eine flexiblere Unterstützung ermöglichen. So rückt die Familienpolitik in den Hauptfokus der Sozialpolitik. 41 Eine bessere Balance zwischen Arbeit und Familie soll auch hier geschaffen werden. Anders als in Tschechien wird hier jedoch das traditionelle Bild der Familie (vgl. Kapitel 3) betont. Jedes Kind soll, wenn möglich, in der Familie aufwachsen und nur im absoluten Notfall in eine öffentliche Betreuungseinrichtung gegeben werden. 42 Diese Maßnahme unterstützt die Partizipation der Frau am Arbeitsleben natürlich deutlich weniger, da sie so zusammen mit den vorherrschenden traditionellen Rollenbildern in den privaten Bereich der Familie gedrängt wird. So ist sie wieder für die Erziehung zuständig und der Mann für die finanzielle Versorgung der Familie. Eine Partizipation im politischen Bereich wird so deutlich erschwert. 3. Politische Kultur Der Kampf für mehr Rechte der Frauen ist in Tschechien und der Slowakei in seinen Ursprüngen eng mit den nationalen Gedanken verbunden. Besonders ist hierbei festzuhalten, dass es unter den Tschechen keine Ablehnung der Gleichstellung beider Geschlechter durch die männliche Bevölkerung gab. Im Zuge der Abspaltung der Tschechoslowakei von Österreich-Ungarn nach dem 1. Weltkrieg wurde das Wahlrecht für Frauen nur 15 Jahre später als das Männerwahlrecht eingeführt. Der Kampf für das Frauenwahlrecht wurde somit zusammen mit dem Kampf für die Loslösung von Österreich-Ungarn ausgetragen.43 Diese Entwicklung nimmt im Vergleich zu den anderen Staaten der EU eine besondere Stellung ein. Waren doch meist Frauenbewegungen und deren Bestrebungen auf mehr Gleichheit von heftigem Widerstand seitens der männlichen Bevölkerung begleitet. Somit 41 42 43 Government Office of the Slovak Republic (Hrsg.): Quality of Life as the Outcome of a cohensive Society, in: http://www.vlada.gov.sk/quality-of-life-as-the-outcome-of-a-cohensive-society/. (letzter Zugriff: 24.08.2012). Ebd. Markosová-Tominová (2004): S. 112. -9- müssten die Frauen der Slowakei und Tschechiens eigentlich in hohem Ausmaß in der Politik tätig sein. Dennoch sprechen die Zahlen eine andere Sprache. Gründe für diesen Zustand lassen sich unter anderem in der kommunistischen Zeit von 1945 bis 1992 finden. Das kommunistische Regime führte, wie bereits erwähnt, in der Tschechoslowakei eine Frauenquote in der Politik und anderen Bereichen der Öffentlichkeit ein. Mit dieser Maßnahme sollte ein Bild der werktätigen und am Arbeitsleben beteiligten Frau geschaffen und in der Bevölkerung verankert werden.44 Diese Frauenquote von 30% galt somit auch für das Parlament, welches de facto jedoch keine Entscheidungsgewalt hatte. Auf diese Weise wurde versucht ein Querschnitt der Gesellschaft abzubilden. Zumeist ärmere, ungebildete Frauen erfüllten dabei gleich mehrere Quoten. 45 Es gab also keine „echte“ Partizipation der Frauen an der Politik, da die wichtigen, mit tatsächlichen Befugnissen ausgestatteten, Ämter an männliche Politiker vergeben wurden. Die Rolle der am öffentlichen Leben teilhabenden Frau korrelierte mit den traditionellem Bild der Frau als Hausfrau und Mutter, da die traditionellen Bilder von Mann und Frau in dieser Region stark in der Bevölkerung akzeptiert sind.46 So musste die tschechoslowakische Frau neben ihren üblichen häuslichen Aufgaben nun auch einen Beruf ausüben. Dies führte zu einer Doppelbelastung, die den Männern nicht auferlegt wurde. Demnach ist das traditionelle Bild der Frau nie wirklich in der Gesellschaft beider Länder verschwunden und wurde durchweg gelebt und weitergegeben. Die Frau blieb weiterhin für Heim und Kind verantwortlich. Sogar Frauen, die sich aktiv politisch engagierten übernahmen und übernehmen auch weiterhin dieses Rollenbild, das so stets in der Gesellschaft fortbesteht. 47 Zum Teil wird das Recht der Frau auf ein Leben außerhalb der Familie stark in Frage gestellt. Rueschemeyer betont, dass es immer noch häufig die erste Pflicht der Frau ist als Mutter und Erzieherin zu fungieren und so für den Fortbestand der nationalen und ethischen Traditionen der Gesellschaft zuständig zu sein.48 Viele Slowakinnen mussten und müssen zum Teil immer noch, um an der politischen Öffentlichkeit teilnehmen zu dürfen, unter der Voraussetzung, dass die Familie nicht unter der Doppelbelastung der Mutter leidet, die Erlaubnis ihres Ehegatten erlangen. 44 45 46 47 48 49 Ebd. Cviková/ Filadelfiová (2004): S. 124. Fuchs/ Hoecker (2004): S. 9. Cviková/ Filadelfiová (2004): S. 135. Rueschemeyer (2001): S. 11. Cviková/ Filadelfiová (2004): S. 135. - 10 - 49 Ein wichtiger Faktor für die Entstehung und Weitergabe dieser Rollenbilder ist die Religionszugehörigkeit. Vor allem in der Slowakei, die von traditionellen und ländlichen Sozialstrukturen geprägt ist, spielt die Religion bei einem Großteil der Bevölkerung eine entscheidende Rolle. So ist es nicht verwunderlich, dass der Frau der Bereich der Familie zugeschrieben wird, da die christliche und vor allem katholische Lehre dieses Bild der Frau propagiert.50 (vgl. Tab. 3). 2012 konfessionslos römischkatholisch evangelisch andere Tschechien 59,0 % 26,8 % 2,1 % 3,3 % Slowakei 13,0 % 68,9 % 10,8 % 7,3 % Tabelle 3: Religionszugehörigkeit, Stand 2012, eigene Darstellung nach Auswärtiges Amt.51 In Tschechien, einem Land mit einem sehr hohen Anteil an konfessionslosen Menschen hat zumindest dieser religiöse Faktor keinen, wie in der Slowakei, allzu großen Einfluss auf das Rollenbild von Mann und Frau. Doch auch dieses traditionelle christlich geprägte Rollenbild scheint sich aktuell weiter abzuschwächen. Wie der Rückgang der Eheschließung, die eben meist aus religiösen Überzeugungen und Ursprüngen geschlossen werden, zeigt (vgl. Abb. 1). 50 51 Ebd. Auswärtiges Amt: Tschechische Republik, Stand Juni 2012. Auswärtiges Amt: Slowakei, Stand April 2012. - 11 - 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Tschechische Republik Slowakei 0,00 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 Abbildung 1: Bruttoeheschließungsziffer, eigene Darstellung nach Eurostat. Zudem sinkt auch die Geburtenrate, was ebenfalls eine Abschwächung des traditionellen Rollenbildes vermuten lässt, da sich immer mehr Frauen für ein berufstätiges Leben 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Tschechische Republik Slowakei 0,00 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 Abbildung 2: Geburtenrate, eigene Darstellung nach Eurostat. entscheiden und somit keine oder nur sehr wenige Kinder bekommen. (vgl. Abb. 2) Hieran lässt sich gut erkennen, dass die staatliche Unterstützung der Familien und somit die Möglichkeit für Frauen einen Beruf ausüben zu können, noch Mängel aufweisen. Wie - 12 - bereits erwähnt, ist diese Thematik jedoch auch Bestandteil in den Regierungsprogrammen. Dennoch reichen diese Entwicklungen nicht aus, um die geringe politische Partizipation von Frauen allein erklären zu können, so müssen noch weitere Faktoren in die politische Kultur mit einfließen. Hierzu zählt auch, dass es keine zweite Welle des Feminismus und der Frauenbewegungen gab. Diese hatten eine starke, allgemein positive Auswirkung, auf die Gleichstellung von Mann und Frau.52 Ursache hierfür liegt in der bereits erwähnten gemeinsamen tschechoslowakischen Vergangenheit beider Länder. Da sich im Zuge der Loslösung von Österreich-Ungarn keine wirklichen Widerstände seitens der männlichen Bevölkerung auftaten, hatten die Frauen in der Tschechoslowakei nicht das Bedürfnis, ihren Anliegen durch unkonventionelle politische Aktivitäten Ausdruck zu verleihen und sahen die öffentlichen, konventionellen Kanäle als Mittel der Verwirklichung als angemessen und ausreichend an.53 In der Slowakei gab es Anfang der 1990er vor allem Jana Cvikova mit ihrer Organisation und Zeitschrift Aspekt. Aktuell gibt es vor allem in der Gegend um Bratislava viele Frauenorganisationen54, die sich aber unterschiedliche Schwerpunkte, wie z.B. Bildung, Arbeit oder politische Partizipation gesetzt haben.55 In Tschechien werden die Frauenorganisationen von einzelnen Personen getragen, 56 sind aber in der Regel sehr gut vernetzt.57 4. Sozioökonomische Faktoren Weitere wichtige Faktoren für die politische Partizipation sind Bildung und Berufstätigkeit. Wird Bildung egalitärer, bieten sich besser qualifizierte Berufe und es ergibt sich ein 52 53 54 55 56 57 Cviková/ Filadelfiová (2004): S. 134. Markosová-Tominová (2004): S. 112. Europaforum Wien (Hrsg.) Zentrum für Städtedialog und Europapolitik (2004): Frauen im neuen Europa, Beispiele aus Österreich, der Slowakei, der Tschechischen Republik und Ungarn, Wien, in: http://www.europaforum.or.at/data/media/med_binary/original/1094810507.pdf. S. 40. (letzter Zugriff: 14.08.2012). Einen Überblick über aktuelle Organisationen bietet: Gunda Werner Institut, Feminismus und Geschlechterdemokratie: Europäische Geschlechterpolitiken – EU-Ländervergleich, Slowakei, in: http://www.gwi-boell.de/web/eu-laendervergleich-slowakei-390.html#10. (letzter Zugriff: 24.08.2012). Europaforum Wien (Hrsg.) Zentrum für Städtedialog und Europapolitik (2004): S.40f. Europaforum Wien (Hrsg.) Zentrum für Städtedialog und Europapolitik (2004): S. 32. Vgl. Gunda Werner Institut, Feminismus und Geschlechterdemokratie: Europäische Geschlechterpolitiken – EU-Ländervergleich, Tschechien. - 13 - höheres Interesse an Politik.58 Wie aus Tabelle 4 ersichtlich wird, haben sich die Abschlüsse an Hochschulen sowohl in Tschechien als auch in der Slowakei deutlich angeglichen. In der Slowakei absolvieren sogar mehr Frauen die Hochschule als Männer. ISCED59 0-2 ISCED 3-4 ISCED 5-6 ♂ ♀ Ø ♂ ♀ Ø ♂ ♀ Ø Tschechien 11,5 17,7 14,6 72,7 67,3 70,0 15,7 15,0 15,4 Slowakei 14,5 19,5 17,0 71,0 63,2 67,0 14,5 17,3 15,9 Tabelle 4: Bildungsstand 2011 in Prozent der 15 - 74 Jährigen, eigene Darstellung nach Eurostat. Beide Länder weisen ähnliche Unterschiede zwischen den Abschlüssen von Männern und Frauen auf. Jedoch hat die Slowakei eine insgesamt leicht schlechtere Ausbildungssituation. Doch ein gleiches Ausbildungsniveau und gleich hohe Abschlüsse ergeben noch kein gleiches Einkommen.60 Die Beschäftigtenquote der Frauen liegt aktuell nahe am EUDurchschnitt (vgl. Tab. 5). Doch verdienen Frauen 2012 in der Slowakei im Schnitt 20,7% weniger und in Tschechien sogar 25,5% weniger als Männer.61 2011 Männer Frauen gesamt Tschechien 74,0 % 57,2 % 65,7 % Slowakei 66,3 % 52,7 % 59,5 % EU 64,3 % 58,5 % 70,1 % Tabelle 5: Beschäftigtenquote der 15-64 Jährigen, Stand 2011, eigene Darstellung nach Eurostat.. Eine durchschnittliche Beschäftigungsquote spricht gegen einen starken Einfluss auf die politische Partizipation, sondern viel mehr für die Notwendigkeit eines zweiten Gehalts. Im Jahr 2005 hatten in Tschechien fast 50 % der Haushalte ein Sekundäreinkommen, in der 58 59 60 61 Fuchs/ Hoecker (2004): S. 4. International Standard Classification of Education. Cviková/ Filadelfiová (2004): 136. In Industrie, Baugewerbe und Dienstleistung, nach Eurostat. - 14 - Slowakei noch 37 %.62 Die Doppelbelastung durch Arbeit und Familie ist ein Argument gegen eine hohe politische Partizipation. Geht man davon aus, dass in beiden Ländern, jedoch deutlich häufiger in der Slowakei, traditionelle Rollenbilder gelebt werden, so sind die Frauen für die Familie verantwortlich. Da es sich viele Familien nicht erlauben können nur ein Elternteil arbeiten zu lassen, besteht keine Zeit mehr für öffentliche Aktivitäten von Frauen. Um eine höhere politische Partizipation zu erreichen müsste also vor allem die Belastung der Familienarbeit auf beide Geschlechter aufgeteilt werden. Demnach müssen in einem Staat bestimmte institutionelle Faktoren geschaffen werden, die es der Frau ermöglichen mehr in die Öffentlichkeit zu treten. Darunter fallen zum Beispiel Dinge wie der Mutterschutz, öffentliche Kinderbetreuungen und ähnliches. Dies zeigt sich auch im Anteil der Kinder, die keinerlei formelle Betreuung 63 nutzen. (vgl. Tab. 6). Tschechien und die Slowakei haben beide hohe Anteile an Kindern die keine formale Kinderbetreuungseinrichtung besuchen. Der Wert darf natürlich aufgrund der nicht verzeichneten privaten Möglichkeiten, auch durch Tagesmütter, nur als Anhaltspunkt gelten, gibt die Situation, gerade im Vergleich mit Deutschland und der EU, aber gut wieder. 2010 < 3 Jahre 3 Jahre bis Schulpflichtiges Mindestalter Tschechien 97 29 Slowakei 97 28 Deutschland 80 8 EU 72 17 Tabelle 6: Null Stunden formelle Kinderbetreuung, in Prozent der Population der Altersklasse, Stand 2010. Eigene Darstellung nach Eurostat. Bei der Umsetzung von Reformen muss aber darauf geachtet werden, dass dies nicht als „Familienpolitik“ und damit zur Unterstützung der vorhandenen Rollenmodelle passiert, 62 63 Nach Eurostat. Neuere Daten liegen nicht vor. „Formale Kinderbetreuung der Altersklassen bis zum schulpflichtigen Alter umfasst die Betreuung in Tagebetreuungseinrichtungen und die Vorschulerziehung. Die Betreuung durch die Eltern selbst, durch Tagesmütter, die direkte Vereinbarungen mit den Eltern getroffen haben, sowie Betreuung durch Großeltern, andere Verwandte, Freunde und Nachbarn fällt nicht unter die Definition der formalen Kinderbetreuung.“, nach: Europa.eu, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/08/172&format=HTML&aged=1&langu age=DE&guiLanguage=en. (letzter Zugriff: 26.08.2012). - 15 - z.B. durch die reine Vereinbarung von Familie und Beruf, sondern auf die tatsächliche Gleichstellung in allen Bereichen abzielt.64 Es zeigt sich also, dass, mehr noch in der Slowakei als in Tschechien, die Vereinbarkeit, nicht nur von Familie und Beruf, sondern auch von Politik verbessert werden muss. 64 Gunda Werner Institut, Feminismus und Geschlechterdemokratie: Europäische Geschlechterpolitiken – EU-Ländervergleich, Tschechien. - 16 - 6. Fazit Geht man nach den fünf Punkten, die Cviková/ Filadelfiová (2004)65 als positiv für die politische Partizipation von Frauen nennen, 1. gesellschaftlicher Konsens 2. Verhältnis- statt Mehrheitswahlen 3. hoher Teil der Erwerbstätigen sind Frauen 4. starke zweite Welle der Frauenbewegung 5. niedriger katholischer Bevölkerungsanteil erscheinen Tschechien und die Slowakei mit Ausnahme des katholischen Bevölkerungsanteils auf einem gleichen relativen Stand der politischen Partizipation von Frauen. Dieser ist allerdings generell nicht sehr hoch. Das Rollenbild der Frau als Hausfrau und Mutter ist in beiden Ländern noch fest in der Bevölkerung verwurzelt und wird oftmals auch durch die christliche Religionszugehörigkeit, die in der Slowakei deutlich ausgeprägter ist als in Tschechien, noch verstärkt. Die Slowakinnen müssen hierdurch meist größere Hindernisse überwinden um politisch partizipieren zu können. In Tschechien bietet die Präferenzstimme bei den Wahlen zumindest eine kleine Option direkt für mehr Frauen im Parlament zu stimmen, die aber eine große Stimmzahl erfordert um tatsächlich zum Tragen zu kommen, sodass der Anteil tschechischer Parlamentarierinnen nicht viel größer ist als die der slowakischen. Zwar hatten beide Staaten keine zweite Welle der Frauenbewegung, aber in Tschechien scheint die Gleichstellung von Mann und Frau noch ein wenig tiefer in der Gesellschaft zu wurzeln. Bei den soziokulturellen Faktoren hat die Slowakei zwar mehr Hochschulabsolventinnen als Absolventen, hat aber im Bildungssektor insgesamt noch größere Defizite aufzuweisen als Tschechien. Ebenfalls ist der Anteil der erwerbstätigen Frauen in Tschechien besser, wenngleich die Lohnunterschiede wiederum höher sind als in der Slowakei. In beiden Ländern muss jedoch die Möglichkeit für Frauen aus der Rolle der Hausfrau und Mutter herauszukommen noch verbessert werden. So schreiben sich die Regierungen beider Länder den Wunsch nach mehr Reformen in der Arbeits- und Familienpolitik auf die Fahnen. Diese sollen die bisher noch deutlich unterschiedlichen Löhne angleichen und mehr Möglichkeiten schaffen als Frau sowohl einen guten Arbeitsplatz als auch Kinder haben zu können. Dennoch bleibt die Rolle des Mannes im Familienleben weitestgehend 65 S. 133f. - 17 - unangetastet, sodass noch immer die Frau diejenige ist, die sich um familiäre Belange kümmern muss. Die neue sozialdemokratische Regierungsvorhaben Familienstrukturen. eher Regierung eine Allerdings zeigt Tendenz auch der zur die Slowakei hat Festigung konservative zudem der in ihren traditionellen Regierungskoalition Tschechiens nur wenige Anstrengungen die Partizipation von Frauen in der Politik zu verbessern, auch wenn der Wunsch in der Bevölkerung nach mehr Frauen in der Politik durchaus stark vertreten ist. Weiterhin bleibt festzuhalten, dass in beiden Ländern Frauen häufiger in denjenigen politischen Ämtern vertreten sind, die über die Verhältniswahl besetzt werden. Die Parteiführungen, die meist durch männliche Politiker besetzt sind, beeinträchtigen die Anzahl an Frauen in der Politik weiterhin, da sie nur dann wirkliche Chancen auf ein Amt haben, wenn dies zum einen, ein als eher „weiblich“ angesehenen Sektor abdeckt und zum anderen von nicht allzu großer politischer Relevanz ist. Dies lässt sich in den Besetzungen der Positionen des Ministerpräsidenten und des Staatspräsidenten gut ablesen. Diese Positionen wurden in Tschechien noch nie und in der Slowakei nur einmal durch eine Frau für eine halbe Amtszeit besetzt. Um dies zu verändern ist vor allem ein Umdenken innerhalb der Parteien erforderlich, da ein Großteil der Bevölkerung solchen Veränderungen längst positiv gegenüber steht. Tschechien ist also vor allem durch seine, auch säkular bedingte, offenere Haltung zum Rollenbild der Frauen, als leicht „besser“ einzustufen. Doch wie die aktuellen Zahlen, gerade im EU weitem Vergleich zeigen, ist sowohl in der Slowakei, wie in Tschechien noch großer Bedarf an Reformen. - 18 - 7. Literaturverzeichnis Berg-Schlosser, Dirk/ Müller-Rommel, Ferdinand (2006): Vergleichende Politikwissenschaft, Ein einführendes Studienhandbuch, 4. Auflage Wiesbaden. Cviková, Jana / Filadelfiová, Jarmilia (2004): Die Partizipation von Frauen am politischen Leben in der Slowakei, in: Hoecker, Beate/ Fuchs, Gesine (Hrsg.): Handbuch Politische Partizipation von Frauen in Europa, Band 2: Die Beitrittsstaaten, Wiesbaden. S. 123-145. Fuchs, Gesine / Hoecker, Beate (2004): Ohne Frauen nur eine halbe Demokratie, Politische Partizipation in den osteuropäischen Beitrittsstaaten, Eurokolleg 49, Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin. Hoecker, Beate (1995): Politische Partizipation von Frauen, Ein einführendes Studienbuch, Opladen. Hoecker, Beate (2011): Politische Repräsentanz von Frauen in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union im Vergleich, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, H. 1. S. 50-65. Kipke, Rüdiger (2002): Die politischen Systeme Tschechiens und der Slowakei, Eine Einführung, Wiesbaden. Markosová-Tominová, Michaela (2004): Der Unmut wächst: politische Partizipation von Frauen in Tschechien im Wandel, in: Hoecker, Beate/ Fuchs, Gesine (Hrsg.): Handbuch Politische Partizipation von Frauen in Europa, Band 2: Die Beitrittsstaaten, Wiesbaden. S. 101-121. Rueschemeyer, Marilyn (2001): Frauen und Poltik in Osteuropa: 10 Jahre nach dem Zusammenbruch des Sozialismus, in: Berliner Journal für Soziologie, H. 1. S. 7-18. - 19 - online Publikationen: Europaforum Wien (Hrsg.) Zentrum für Städtedialog und Europapolitik (2004): Frauen im neuen Europa, Beispiele aus Österreich, der Slowakei, der Tschechischen Republik und Ungarn, Wien, in: http://www.europaforum.or.at/data/media/med_binary/original/1094810507.pdf. (letzter Zugriff: 14.08.2012). Europa auf einen Blick: Tschechien (Stand 22.08.2012): http://www.europa-auf-einenblick.de/tschechien/politik.php. (letzter Zugriff: 26.08.2012). Europäisches Parlament (Hrsg.), Generaldirektion Wissenschaft (1997): Die Situation der Frau in Ungarn, Polen und der Tschechischen Republik, Luxemburg, in: http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/femm/pdf/102_de.pdf. (letzter Zugriff: 14.08.2012). Fuchs, Gesine (2003): Politische Partizipation von Frauen in Ostmitteleuropa: eine vorläufige Bilanz, Konferenz „Access through Accession?“ 26. September, FriedrichEbert-Stiftung Berlin, in: http://www.gesine-fuchs.net/dokumente/fuchs-politischepartizipation-osteuropa.pdf. (letzter Zugriff: 14.08.2012). Gehring, Hubert (2010): Dämpfer für die Regierungskoalition – Sozialdemokraten auf dem Weg zur Senatsmehrheit, Kommunal- und Senatswahlen in Tschechien, in: Konrad-Adenauer-Stiftung online: http://www.kas.de/tschechien/de/publications/20866/. (letzter Zugriff: 24.08.2012). Government Information Centre (Hrsg.): Social Reform, in: http://icv.vlada.cz/en/socialreform-91525/. (letzter Zugriff: 24.08.2012). Government Office of the Slovak Republic (Hrsg.): Quality of Life as the Outcome of a cohensive Society, in: http://www.vlada.gov.sk/quality-of-life-as-the-outcome-of-acohensive-society/. (letzter Zugriff: 24.08.2012). Höpfel, Armin: Slowakei.net, Geschichte: http://www.slowakei- net.de/deutsch/slowakei_preview.html?body_daten-geschichte.html. (letzter Zugriff: 26.08.2012). - 20 - Mallok, Katharina (2005): Frauen und politische Macht in der postkommunistischen Slowakei, Dissertation Universität Tübigen, in: tuebingen.de/volltexte/2005/1830/pdf/dissertation_mallok.pdf. http://tobias-lib.uni(letzter Zugriff: 14.08.2012). Steidle, Hanna (2007): Aktuelle familienpolitische Entwicklungen in Europa am Beispiel der familienunterstützenden Dienstleistungen (FuD), in: http://www.soziale-dienstein-europa.de/Anlage/Bericht_Familienpolitik_FuD.pdf. (letzter Zugriff: 14.08.2012). Daten: Auswärtiges Amt: Länderinformationen: http://www.auswaertigesamt.de/sid_6454271C465DC831C0B7EE0409B9BFD4/DE/Laenderinformationen/U ebersicht_Navi.html. Europäische Kommission (Eurostat): http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/. Europäisches Parlament: http://www.europarl.europa.eu/portal/de. Gunda Werner Institut, Feminismus und Geschlechterdemokratie: http://www.gwiboell.de/web/europa.html. Inter-Parlamentary Union (IPU): http://www.ipu.org/english/Whatipu.htm. - 21 -