Geotope im Regierungsbezirk Stuttgart - 4

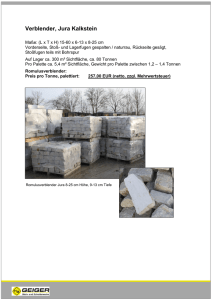

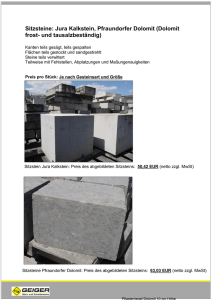

Werbung