NEUE MUSIK

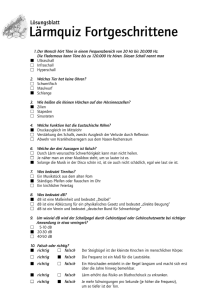

Werbung

R u d o l f ,; S t e p h a n

NEUE MUSIK

Versuch

einer kritischen Einführung

2., durdigesehene Auflage

M it einem Nachwort

V A N D E N H O E C K & R U P R E C H T IN G Ö T T IN G E N

LC-3 AMGELS3, CAU.F0RN1A

R md e I f S t ep b a n

•wurde 1925 in Bochum■geboren , rnttchs jedoch in H eid el­

berg a u f, ■

w o er neben v ielfä ltig er m usikalischer T ätig­

keit: 1.944 das Studium d er M usikwissenschaft begann,

das er 1950 mit d er P rom otion in G öttin gen ahsebloß.

Danach war er zeitweilig Stipendiat., zeitweilig lebte er

als freier Mttsikschriftsteller, bis er 1963 an d er Uni­

versität G ottingen habilitiert wurde. Seit 1967 w irk t er

als ord. P rofessor fü r Masik-wissenschaft an d er Freien

U niversität Berlin, Seine Hauptarbeitsgebiete sind die

M usik des M ittelalters und d ie N eue Musik, E r ist

erster Vorsitzender des

>e M usik und

Musikerziehung {Darms '

ffentlichmgen

er herausgibt, verantr <• - •

'-xtisgeber der

er des Neuen

Schönberg-Gesamtausgazc ____

Handbuchs der Musikwissenschaft.

N eueste Veröffentlichungen: Verzeichnis d er musikalischen W erke Arnold- Schönbergs (Wien. 1973, u n iversal

E d itio n ): A rn old Schonberg (W ien 1974, E lisabeth

L a fte ).

K k in e V a n ä e n b o u k - R c ih 1Q49

© Vasidsnhoeck Bz. Ruprecht, V : -' / ■ ....1958.

'r r.r.::._ :i in G etm any, — A lle Hechte TOtbehaken,

O hne an särüddicbe G enehm igung des Verlages ist es n ich t gestattet,

das B u ch o d erT ciie darausauffbic-OGetakustoeaeciaanisehem "Wege

r a T erv ieifaitigen ,— G esam thetstellung : Hubers: Bz Co..Gcttingcn,

IS B N 3-525-33 135-5

I

Immer wieder wird die Klage erhoben, „Neue Musik“ sei eigent­

lich unverständlich. Nicht nur bornierte Selbstgefälligkeit, die

alles Fremde als im Grunde minderwertig von sieb weist, flüchtet

sich hinter diese Aussage» sie ist auch Ausdruck ehrlicher Ver­

wunderung. Darum hat sie wohl eia Anrecht darauf, erklärt zu

werden. Es ist vielleicht zweckmäßig, zuerst einmal Betrach­

tungen darüber anzustellen, warum dieses oder jenes Musik­

werk von anerkannt höchstem Rang, etwa Beethovens Sym­

phonie in c-Moll oder Mozarts Serenade „Eine kleine Nacht­

musik“, so wesentlich populärer ist als andere gleichrangige Kom­

positionen der gleichen Komponisten. Wenn man voraussetzt,

daß zur großen Musik nicht nur schöne Melodien gehören, ja,

daß diese nicht einmal unbedingt besonders wichtig sind, son­

dern daß vor allem formale Kriterien (im weitesten Sinne) wertkonstitutiv sind — diese Erkenntnis verdankt man vor allem

August Halm — , so wird man einsehen müssen, daß ein Über­

blicken des Formverlaufs zur vollen Aufnahme von Musik un­

erläßlich ist. Damit ist nicht gesagt, daß man die Form unbedingt

auf dem Weg über die Analyse erkennen muß — was freilich

vielfach sehr nützlich ist — , man kann sie ebenso spontan er­

fahren. Allerdings bestätigt uns selbst ein so gebildeter Musiker

wie Em st Krenek, daß sich ihm erst durch gründliches ana­

lytisches Studium gewisser Werke deren ästhetische Schönheiten

ganz erschlossen hätten. Und wirklich vermittelt ja eine Analyse

zunächst einmal die Bekanntschaft mit einem Werk, so daß man

ihm. dann bei einer Aufführung als etwas Vertrautem begegnet.

Im Grande ist es jedoch gleichgültig, auf welchem Wege man

za einer Erkenntnis der Form kommt, durch Analyse, durch

wiederholtes Hören oder „spontan“. (Unter Form sind hier

natürlich nicht die Schemata der musikalischen Formenlehre ge­

meint, sondern die Gesamtheit der Beziehungen der einzelnen

Teile zueinander.) D a ein großer Teil des Publikums spontan

nur sehr wenig bewußt hört, da weiterhin brauchbare Analysen

3

nur den Fachleuten zur Hand smd3 endiiui die Fähigkeit, selbst

sinnvoll zu analysieren wenig verbreitet ist, so bleibt nur das

wiederholte Hören als gangbarer Weg zum Eindringen in musi­

kalische Werke. Dieses wiederholte Hören erschließt — voraus­

gesetzt, daß der Hörer nicht nur auf die Themen wartet, die

der Konzertführer zitiert — das gesamte Stück: man gewinnt

eine Übersicht. Weit -wichtiger als das Erkennen von Themen

oder sonst hervorstechenden Teilen ist das Erkennen dessen, was

den Zusammenhang und damit den Sinn stiftet. Die einzelnen

Abschnitte, ja die einzelnen Takte, haben eine bestimmte Funk­

tion im Ganzen einer Komposition. Um sie beim Hören zu

realisieren, ist es erforderlich, immer dieses Ganze zu überblicken

und das jeweils Einzelne im Zusammenhang aufzunehmen. Das

ist ohne besondere Schwierigkeit nur möglich bei Kompositionen,

die eine etwas handgreifliche formale Gestaltung aufweisen:

diese bringen es dann auch zu größerer Popularität, wie etwa

gerade die fünfte Symphonie Beethovens, die leider durch allerlei

Schlagworte und Titel wie „Schicksalssymphonie“ („So klopft

das Schicksal an die Pforte . . „Kampf und Sieg“ und andere

mehr etikettiert ist. Niemand wird behaupten wollen, daß diese

Symphonie etwa der „Hammerklaviersonate“ ästhetisch über­

legen sei, aber sie macht ihr den Rang in der Gunst des Publi­

kums streitig, weil sie weniger kompliziert ist (ohne indes simpel

zu sein).

Wenn wir hier einmal davon absehen, daß vom Publikum auch

solche Kompositionen dauernd gefordert werden, die überhaupt

keine oder doch nur sehr wenig formale Qualitäten aufweisen

—■ was ein anderes, hier weitabführendes Problem wäre — , so

zeigt das Verlangen des Publikums nach Aufführung immer der­

selben Werke an sich ein richtiges Verhalten zur Kunstweit an.

Dazu wußte schon der Verfasser der „Pseudo-Aristotelischen

Probleme über Musik“ (2. Jahrhundert nach Christi Geburt)

Treffliches zu bemerken. Carl Stumpf, der diese Texte erst

richtig erschloß, berichtet:

»Daß uns bekannte Melodien lieber sind als unbekannte, erklärt P ro­

blem 5 zunächst daraus, daß der Singende uns wie einer erscheint, der

ein Zie! trifft, und daß wir das Treffen besser kontrollieren können,

wenn wir das Gesungene kennen. Dies aber (das Treffen des Zieles) sei

angenehm zu beobachten. (Unter dem Ziel ist hier wohl nicht nur die

Tonhöhe, sondern der ganze Vortrag gemeint . . . ) Eine zweite E r­

klärung stützt sich darauf, daß es (das Wiederhören) angenehmer ist

als das Lernen, weil dies ein Erlangen, jenes ein Gebrauchen (der

Kenntnis) und ein Wiedererkennen ist. Ferner sei auch das Gewohnte

angenehmer als das Ungewohnte.“

Stumpf lobt mit Recht die Sauberkeit der psychologischen Zer­

gliederung in diesem „Problem“. Was aber ist „das Gewohnte“

in der Musik? Hier müssen wir unterscheiden zwischen, der ein­

maligen formalen Beschaffenheit einer Komposition, die uns

bekannt ist, und der allgemeineren Grundlage, auf der eine

solche Komposition ruht. Die allgemeine Grundlage ist das Ton­

system, die Summe aller Tonbeziehungen, in gleicher Weise Vor­

aussetzung und Produkt der jeweiligen Komposition. Alle Musik

vom 17. bis zum beginnenden 20. Jahrhundert ist, yon den über­

geordneten Tonbeziehungen aus betrachtet, ziemlich eng mit­

einander verwandt; sie beruht auf einem sich allerdings ständig

modifizierenden Tonsystem. Im Bereich seiner Gültigkeit sind

wir aufgewachsen, in ihm sind wir gewohnt, uns musikalisch zu

verständigen und Gehalte mehr oder weniger schnell zu reali­

sieren, genau so wie etwa in der neuhochdeutschen Sprache. Der

Glaube, unser Tonsystem sei etwas Natürliches, und alle anderen

Tonsysteme seien rudimentäre Vorformen, Entartungserschei­

nungen oder unbeträchtliche Nebendinge, ist längst als naiv und

falsch erkannt. Ältere Tonsysteme verhalten sich zu dem uns

geläufigen etwa wie das Althochdeutsche zum Neuhochdeutschen,

fremde, exotische, wie fremde Sprachen zur deutschen. Wir ver­

stehen sie nicht spontan, sondern müssen sie erlernen, wenn wir

willens sind, die Gehalte der auf ihnen basierenden Kompo­

sitionen in uns aufzunehmen. Spontan erfassen wir nicht einmal

die akustische Realität: wir hören uns ungewohnte Intervalle

m die gewohnten zurecht. So erscheint uns etwa ein javanisches

Siendrostüdi, das auf der aus temperierten Oktavfünfteln (ge­

nauer |/2) bestehenden Fünftonleiter basiert, pentatonisch, das

heißt als aus Ganztönen und kleinen Terzen gefügt, ein sia­

mesisches Stück, das die Töne der siebenstufig temperierten Skala

(y*2) verwendet, diatonisch, wir hören also die jeweils gleich­

großen Intervalle, die kleiner als ein Ganzton aber größer als

ein Halbton sind, tatsächlich als Ganz- und Halbtöne. Die frem­

den Tonstufen haben also für uns zunächst keine musikalische

5

Wirklichkeit; sie gewinnen sie erst, wenn wir das akustische

Phänomen als solches richtig auffassen.

Was ein Tonsystem eigentlich, ist, kann hier nicht auseinandergesetzt werden, aber es sollen wenigstens einige Grundeigensdiaften genannt werden. Von zentraler Bedeutung ist der Ton­

vorrat, also das, was man als Tonleiter schematisch zusammen­

stellen kann. Unser Tonvorrat sind die zwölf Halbtöne, heute

die temperierten Oktavzwölftel (A|/2), Für die musikalische

Komposition ebenso wichtig sind aber die (unterschiedlichen)

Beziehungen, die zwischen den einzelnen Tönen bestehen, Es

handelt sich, dabei um eine Hierarchie von Tonbeziehungen, wie

sie uns im allgemeinen als Konsonanz-Dissonanz-Gegensatz, der

im Verlauf der Musikgeschichte nicht konstant blieb, andeu­

tungsweise "bekannt ist. In unserem System, dem Dur-MollSystem, finden diese Tonverwandtschaften in Akkordverwandt­

schaften sichtbaren Ausdruck: daß ein Dominantseptimenakkord

(in C-Dur: g— h— d—f) die Tendenz hat, sich in den Grunddreiklang (c— e— g) aufzulösen, gilt uns daher für ausgemacht. T at­

sächlich ist diese Auflösung nur in einem historisch näher zu be­

stimmenden Zeitraum unseres Tonsystems „logisch“. (Nach

Hindemiths Lehre, die glauben machen will, ein Tonsystem sei

ein Stück gottgeschaffene Natur, ist diese Auflösung bloße Will­

kür.) Alle Momente der musikalischen Artikulation, der Schlußbildung usw. haben ihre Funktion nur im Bereidi eines bestimm­

ten Entwicklungsstandes eines (unseres) Tonsystems, ln weichem

Grade der musikalische Zusammenhang das einzelne Moment

bestimmt, erweist die verschiedene Auffassung an sich eindeu­

tiger akustischer Sachverhalte. Die große Terz c— e, für uns

reine Konsonanz, kann und muß in einem bestimmten Zusam­

menhang als verminderte Quart (c-—fes oder ins— e), also als

scharfe Dissonanz aufgefaßt werden.

Der Riemannsche Begriff der „Scheindissonanz“ ist ebenso wie

der der „Auffassungskonsonanz“ Ausdruck dieser Mehrdeutig­

keit. Unsere Empfindungen sind also, wie bereits gesagt, an

ganz bestimmte tonsprachliche Gegebenheiten gebunden. Ähn­

lich wie wir einem bestimmten Satz, der ein uns geläufiges

Vokabular und eine uns bekannte Syntax verwendet, einen be­

stimmten. Sinn entnehmen, so lösen bestimmte ’ion&omBinationen, vorausgesetzt, daß wir uns im Bereich einer uns ge­

6

läufigen Tonsprache befinden.; bestimmte Eindrücke aus. Diese

Eindrücke sind von unserer musikalischen Erfahrung abhängig.

Einem Araber, der nur seine einheimische Musik kennt, sagt

eine Beethovensche Symphonie oder eine Badische Fuge über­

haupt nichts; sie ist für ihn Lärm, der nach bestimmten, ihm

unbekannten Prinzipien organisiert sein mag: sie hat für ihn

eine vielleicht absurde musikalische Wirklichkeit.

Ein Tonsystem ist, wie schon angedeutet, nicht unveränderlich;

es ist vielmehr einer andauernden Wandlung unterworfen. Das

wußte schon Eduard Hanslick, als er 1854 in seinem Traktat

„Vom Musikalisch-Schönen“ schrieb:

„Es gibt keine K üsst, -welche so bald und so viele Formen verbraucht

w ie die Musik. Modulationen, Kadenzen, Iatert-altforochreitungen,

Harmoniefolgen nutzen sich in 50, ja 30 Jahren, dergestalt ab, daß der

geistvolle Komponist sich deren nicht mehr bedienen kann und fort­

während zur Erfindung neuer, rein musikalischer Züge gedrängt wird.

Man kann von einer Menge Kompositionen, die hoch Eber dem Alitags­

tand ihrer Zeit stehen, ohne Unrichtigkeit sagen, daß sie einmal

schön waren“ (I.A . 1854, 41).

„Aus diesem Prozeß ergibt sich, daß auch unser Tonsystem im Zeit­

verlauf neue Bereicherungen und Veränderungen erfahren wird. Doch

sind innerhalb der gegenwärtigen Gesetze noch so vielfache Evolutionen

möglich, daß eine Änderung im W esen des Systems sehr femiiegend

erscheinen dürfte. Bestände z.B . die Bereicherung in der .Emanzi­

pation der Vierteltöne' . . . so würde Theorie, Kompositionslehre and

Ästhetik der Musik eine total andere“ (1. c. 87 f.).

Nim, das 20. Jahrhundert hat auch die Vierteltöne gebracht, und

manche Komponisten verfügen sogar, vermöge elektronischer

Tonerzeugung, über das absolute Kontinuum der Tonhöhen im

ganzen Hörbereich. Fraglich erscheint allerdings noch, ob man

damit überhaupt sinnvoll komponieren kann. Wenn man aber

von der elektronischen Musik, der Viertel-, D rittel- und Sechstel tonmusik absieht — und das ist einstweilen noch gestattet — ,

so muß man feststellen, daß sidi das Tonsystem in unserem

Jahrhundert zwar erheblich verändert hat — man denke nur

an das Phänomen der sogenannten Atonalität — , daß wir uns

aber prinzipiell noch immer im gleichen Tonsystem befinden,

denn es wird noch immer mit dem gleichen Tonvorrat gearbei­

tet. Audi die Tonbeziehungen haben sich nicht grundsätzlich

verändert. Was sieb verändert hat, ist vor allem, die Einstellung

der Komponisten zu den Tonbeziehungen. Sie geben sich nicht

mehr der gestuften Vielfalt der Beziehungen, hin, sondern bevor­

zugen die entfernteren Verwandschaften. Um 1910 war der

chromatische Tonvorrat längst vollständig erschlossen, aber das,

was man damals als eine neu errungene Freiheit ansah, war tat­

sächlich die Freiheit vom Zwang der Tonbeziehungshierarchie,

die Freiheit von eingeschliffenen Formeln. Die Tonbeziehungen

wurden nicht geleugnet, auch nicht die unterschiedlichen Bezie­

hungen egalisiert — das ist unmöglich — , sondern lediglich die

Bevorzugung der einfachen Beziehungen aufgegeben. Die früher

vorherrschende Quintbeziehung trat nun zurück oder wurde

mindestens verschleiert. Aus welchen Gründen dies geschah, ist

bekannt und durch, das Hanslids-Zitat angedeutet. Um aber

jeder Komposition einen gewissen H alt zu geben, führte Arnold

Schönberg in den Zwanzigerjahren die Methode der „Kompo­

sition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen“ ein, welche

die Tonbeziehungen komplizierter und komplexer musikalischer

Gebilde einigermaßen regelt (bei einfachen ist sie sinnlos).

Mag dies Verfahren aus einer Verabsolutierung der motivi­

schen Arbeit erwachsen sein, die ihrerseits wieder die Verände­

rungen innerhalb des Tonsystems reflektierte, so ist doch seine

Funktion innerhalb einer Komposition kein einfacher Tonali­

tätsersatz, auch, kein Ersatz für die motivische Arbeit, sondern

ausschließlich Regulierung der Tonbeziehungen. Daher ist auch

verständlich, daß jederzeit Umkehrungen und Transpositionen

der „Reihe“, der Grundlage aller Zwölftonkomposition, mög­

lich sind, daß sie sowohl melodisch wie auch harmonisch in E r­

scheinung treten kann und Tonwiederholungen prinzipiell ge­

stattet sind.

"Wenn nun — wie wir eingangs sahen — selbst Musik mit recht

handgreiflichen formalen und motivischen Beziehungen bei ge­

wohnten tonsprachlichen Verhältnissen nur dann einigermaßen

aufgefaßt werden kann, wenn sie formal nicht allzu .kompliziert

und wenn sie häufiger zu hören ist, um wieviel schwieriger hat es

der Hörer erst mit einer Musik, die auf anderen als den gewohn­

ten tonsprachlichen Beziehungen beruht, in formaler Hinsicht

dazu viel komplizierter ist und überdies relativ selten aufgeführt

wird! Nicht einmal die Hauptwerke Arnold Schdnbergs sind

mit einer gewissen Regelmäßigkeit im Konzertsaal zu hören,

und nur wenige sind in Deutschland auf Grammophonplatten

verfügbar. Es bietet sich also dem Hörer kaum etwas, woran er

sich haken könnte. Wie soll er unter solchen Umständen die not­

wendige Beziehung zwischen jedem kompositorischen Detail

und der ohnehin nicht mehr den Schemata der Formenlehre fol­

genden Gesamtform auffassen können? Wenn nun ein Musik­

freund versucht, sich in eine ihm fremde musikalische Welt einzu­

leben, sei es nun alte, neue oder eine gewisse exotische Musik, so

bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich studierend und hörend

mit ihr zu befassen. „Gefällt sie ihm nicht, erscheint sie ihm zu

fremd, so ist dies kein Unglück, oder wenigstens ist es nicht un­

natürlich, und daraus kann ein Tadel weder für den Hörer noch

für die Musik abgeleitet werden. Es ist sogar besser, man gebe

die Tatsache offen zu, als daß man sich in Illusionen hineinstei­

gere oder snobistisch zu verstehen meine, wozu einem der Zu­

gang verschlossen ist“ (Jacques Handschin). Bis zum eigentlichen

Verstehen können, wie Handschin weiter ausführt, Jahre er­

forderlich sein, „doch zum Trost diene uns, daß wir ja keines­

wegs verpflichtet sind, dies alles in uns aufzunehmen“.

*

%

*

„Nach und nach müssen wir uns in diese vergangene, reiche Welt ein­

leben, um sie immer besser zu verstehen. Vorerst kapieren wir sie

höchstens . . . Wir bewundern die Schönheiten des Satzes, . . . aber wir

können unser modernes Stufenbewußtsein, unser harmonisches Funk­

tionsgefühl nicht in der Garderobe abgeben, und das müßten wir

eigentlich, um diese Musik naiv zu hören und wirklich als Kunst aufzunehmen. Also hören wir sie leider mit unvermeidlicher Befangenheit.

Daß man als Musiker keine nur aufnehmende Natur, kein wahlloser

Allesfresser ist, keine glatte Tafel, in die jedes historische Seminar

seine Eindrücke ritzen kann, sondern ein von einem bestimmten Kultur­

erbe lebender . . . und von ihm umgrenzter Mensch ist, gerade das ist’s,

was einen hindert, sich von dem historisch Fernen mit der Leichtigkeit

ergreifen zu lassen, die der große Vorteil der minder Musikalischen

ist. Der nur halb oder dreiviertel Musikalische hat’s gut. Er merkt

kaum, was vorgeht. Er hört ohne Kontrolle, ohne Erstaunen, ohne

Widerstände. Um so übler ist der Musiker dran. Daß man beispiels­

weise ein Stück beenden kann, indem man vom Leitton zum Grund­

ton übergeht, aber diesen Grundton von der unteren Quint stützen

9

läßt and damit eigentlich in der Subdominante schließt, das begreift er

theoretisch sehr gut, aber nicht gefühlsmäßig. Er ,kapiert* den Schluß,

aber er versteht ihn nicht.“

Dies schrieb der überaus musikalische, aber sehr konservative

Alexander Herrsche (Trösterin Musika, 2. Aufl. 1949, 9 f.) über

die Musik des 14. Jahrhunderts, genauer über die des großen

Gtullaume de Macfaaut. Gehen wir noch, weiter zurück, bis zur

Musik der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert, so bemerken

wir za unserer Verwunderung, daß die Terz — in der neueren

Musik Inbegriff des Wohlklangs — meist aufgelöst wird und

zwar in der Regel in den. Einklang. Die Terz wurde als Disso­

nanz behandelt und in dieser Hinsidit durchaus der Sekund

gleichgesetzt; ja, man hat den Eindruck, daß im dreistimmigen

Satz ein „Dreiklang“ als schärfere Dissonanz empfunden w urde

als der Quart-Quintklang. Wenn wir ein Stück dieser Zeit

hören, fassen wir natürlich dennoch den Dreiklang als das uns

nädistliegende, vertrauteste Gebilde, als Konsonanz, auf, hören

also auch hier befangen. Nur durch eine Verbindung unseres

Wissens von der Funktion des Klanges und dem akustischen

Eindruck können wir uns von unseren Hörgewohniieiten distan­

zieren. Wenden wir uns gar einer exotischen Musik zu, so sind

die Schwierigkeiten noch erheblich größer, wenn auch nicht prin­

zipiell anders.

Der sogenannten „Neuen Musik“ gegenüber liegen die Verhält­

nisse ähnlich. Das Paradoxe freilich ist, daß sie uns als zeitlich

Nächstliegendes so fremd ist. Aber dies ist wohl nur eine Folge

der Tatsache, daß man seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts

in immer steigendem Maße auch die Musik der Vergangenheit

weiterpflegt und sie nicht einfach vergißt oder als altmodisch

und überwunden erklärt. Man ist sogar in zeitlich immer entfern­

tere Bereiche vorgedrungen und hat das Bedürfnis nach Neuem

durch das unbekannte Alte befriedigt. Die Schwierigkeit bei der

Neuen Musik beruht nun zum großen Teil auch noch darauf,

daß die W erke der verschiedenen Komponisten verschieden ge­

hört werden wollen, die Eigenarten der Komponisten dem

Publikum aber natürlich nicht genügend vertraut sind. W enn

schon die Namen Bach, Beethoven, Schumann, Liszt beim Hörer

sofort eine bestimmte Einstellung bewirken, so sind ihm Stra10

winsky, Hindemith, Bartdk, Schönberg, um nur Beispiele zu

nennen, meist eben nur in Bausch und Bogen „Neue Musik“.

Wenn wir nun die klangliche Eigenart verschiedener Kompo­

nisten neuer Musik etwas eingehender charakterisieren, werden

wir zugleich verschiedene typische Möglichkeiten kennenleraea,

die für die Neue Musik von Bedeutung sind.

Strawinsky zum Beispiel, der heute zu den beliebtesten neueren

Komponisten zählt, sucht vor allem das Publikum zu über­

raschen. Das relativ traditionelle Äußere seiner Musik weckt

Erwartungen, die dann nicht eingelöst werden. Kantilenen läßt

er vielfach nicht von den Violinen oder Klarinetten, sondern

von Posaunen, Fagotten, Trompeten oder Piccoloflöten vor­

tragen, dauernd wird der „natürliche“ Fluß der rhythmischen

Entwicklung abgebrochen und durch Einschübe mit anderer

ZäUzeit gestört, häufig erscheint die klangliche Einkleidung nur

als Mittel zur Hervorhebung bestimmter Rhythmen, ohne daß

eigentlich eine harmonische Entwicklung stattfände — sie würde

ja auch vom Eigentlichen, dem Rhythmus, ablenken — , später,

namentlich seit der „Geschichte vom Soldaten“, spielt Stra­

winsky mit bestimmten Formeln älterer Musik. Diese Formeln

werden aber in einen neuartigen Zusammenhang gestellt. U r­

sprünglich waren sie Ausgangspunkt einer musikalischen Ent­

wicklung (etwa im alten Concerto grosso), bei Strawinsky

werden sie aneinandermontiert, ohne daß eine Entfaltung zu­

stande käme. Dieses spielerische Moment sichert den Werken

Strawinskys bei einem aufgeschlossenen Publikum immer einen

gewissen Erfolg, selbst dann, wenn nicht nur Formeln der älte­

ren Musik, sondern auch reguläre Themen übernommen werden.

Es ist dabei prinzipiell gleichgültig, ob sie von Pergolesi, Tsdiaikowsky oder Rossini ausgeborgt wurden. Das HarmonischLogische, auf das gerade im 19. Jahrhundert so viel Kraft ver­

v/endet wurde, spielt, wie schon angedeutet, für Strawinsky eine

untergeordnete Rolle. Zwar ist er in seinen Werken seit dem

Bläseroktett (1924) ziemlich zahm geworden, aber auch in

diesen Werken herrschen andere als die traditionellen Tonbe­

ziehungen. Der letzte Satz des konzertanten Duos für Geige

und Klavier, „Dithyrambus“, schließt mit einem regulären Dominantseptakkord. D er Klang e— gis— a, der eigentlich nach

A-Dur oder a-moll aufgelöst werden müßte, wird in einen

il

Klang übergeleitet, der zwar die Töne des a-Moll-Dreiklangs

enthält, aber die Terz C als Grundton aufweist. Ein noch nachklingendes g wird seinerseits wieder mit der Terz versehen, und

so erscheint der Klang ,C— C — c’—g’— a’—r i— e” . Das a’

wird über h’ zu c55 geführt, die Terz g’— h’ zu b’— c”, und,

damit das g nicht verlorengeht, wird es dem Baß in Oktavver­

setzung zugefügt: so entsteht der Dominantseptakkord von F~

Dur (oder -Moll), also der Klang c— e—g—-b als Schlußakkord!

Die Auflösung nach F-Dur (oder f-Moll) soll möglicherweise

nicht mitgehört werden, doch ist das leichter gesagt als getan.

Vielleicht ist es aber gerade der Schwebezustand, den der nicht

aufgelöste, aber auflösungbedürftige Akkord bewirkt, der vom

Komponisten als Effekt gewünscht wird. Dies Beispiel kann

zeigen, wie bei Strawinsky zunächst das Unerwartete eintritt

und dann das Erwartete ausbleibt. Und doch ist dies alles an­

dere als bloße Willkür. Warum soll man aus dem Bereich des E

nicht in den des C hinüberwechseln? Wenn man sich einmal

eingehört hat, ist diese Fortsdireitung auch musikalisch durchaus

einleuchtend (sie entspricht zudem der schon von Handschin

festgestellten Tendenz Strawinsky s, die Terzbeziehung der

Quintbeziehung (iberzuordnen). Gerade an solchen Kleinigkeiten

zeigen sich die eigentlichen Schwierigkeiten beim Hören Neuer

Musik. Aber es sind in der Tat noch Kleinigkeiten, gemessen an

dem, was andere Komponisten (und auch Strawinsky an ande­

ren Stellen) bieten.

II

Wenn wir versuchen, die Beziehungen einzelner Komponisten

zum Tonmaterial zu betrachten, so ist es vielleicht zweckmäßig,

unsere Aufmerksamkeit zunächst einigen Werken zu widmen,

bei deren Konzeption und Komposition sich die Autoren selbst

Beschränkungen auferlegten. Wir wählen zuerst Werke von Igor

Strawinsky und Paul Hindemith aus, die eine strenge Begren­

zung des Tonraumes (und also auch des Tonvorrats) erkennen

lassen; dann ist leicht zu sehen, wo der einzelne Komponist den

selbstgesteckten Rahmen zu sprengen trachtet, schließlich sogar

zu erkennen, warum dies geschieht. Die Stücke, mit denen wir

es zunächst zu tun haben, sind zwar klein, bieten dafür

12

aber große Vorteile: sie sind leicht zu spielen, bequem zu über­

schauen und dodi mit künstlerischer Ambition verfaßt; und

schließlich das Wichtigste: wir können jeden Ton genau über­

prüfen und uns so vergewissern, was wir eigentlich hören. Mit

den bei der Betrachtung dieser kleinen Stücke gewonnenen Ein­

sichten wollen wir dann versuchen, auch größere musikalische

Zusammenhänge zu verstehen.

Gegen Ende des dritten Kapitels der „Musikalischen Poetik“

schreibt Strawinsky:

„ . . . Ich brauche nur eine theoretische Freiheit. Man gebe mir etwas

Begrenztes, Bestimmtes, eine Materie, die meiner Arbeit insofern

dienen kann, als sie im Rahmen meiner Möglichkeiten liegt. Sie bietet

sich mir mit ihren Grenzen dar. Es ist an mir, ihr nur die meinigen auf­

zuerlegen . . . Meine Freiheit besteht also darin, midi in jenem engen

Rahmen zu bewegen, den ich mir selbst für jedes meiner Vorhaben ge­

zogen habe.

Ich gehe noch w eiter: meine Freiheit wird um so größer und um­

fassender sein, je enger ich mein Aktionsfeld abstedce und je mehr

Hindernisse ich ringsum aufrichte. Wer mich eines Widerstandes be­

raubt, beraubt mich meiner Kraft, je mehr Zwang man sich auferlegt,

um so mehr befreit man sich von den Ketten, die den Geist fesseln“

(Schriften 202 f.).

Da Strawinsky kaum jemals sich strengeren Bindungen unter­

warf als in seinen kleinen Klavierstücken „Die fünf Finger“,

wollen wir diese zunächst betrachten. In seinen „Erinnerungen“

erzählt der Komponist:

„In Garches, wo ich den Winter 1920/21 verbrachte, . . . schrieb ich

eine Sammlung kleiner Kompositionen für Kinder, die ich unter dem

Titel ,Die fünf Finger“ veröffentlicht habe. Es sind acht sehr einfache

Melodien, die so gesetzt sind, daß die Finger der rechten Hand, wenn

sie erst richtig auf den Tasten liegen, während einer Periode oder

auch während des ganzen Stücks ihre Lage nicht mehr zu verändern

brauchen, während die linke Hand, die die Melodie begleitet, ganz

leichte harmonische und kontrapunktische Figuren auszuführen hat.

Diese kleine Arbeit machte mir viel Spaß. Sie soll mit ganz einfachen

Mitteln im Kinde das Vergnügen wecken an einer Melodie und an

der Art, wie sie auf eine rudimentäre Begleitung bezogen ist“ (Schrif­

ten 90).

Der genaue Titel der Sammlung lautet: „Les cinq doigts; Huit

piices trcb faciles sur cinq notes pour piano (1921).“ Inhaltlich

sind es Genrestücke; ein Marsch (2), ein Siziiiano (4), eine T a­

rantella (7) und ein Tango (8); die anderen bringen teilweise

volkstümliche Themen, z.B . das „rassische“ Lento (6) oder

das Andaatino (1). Schließlich darf man auch hervorheben, daß

die kleine Sammlung die Nachbarschaft der anderen W erke

jener Zeit nicht verleugnet, die zu den vierhändigen Klavier­

stücken, die später instrumentiert als Orchestersuiten bekannt

wurden, zu „Pulcinella“ und, vor allem zur „Geschichte vom

Soldaten“.

Wie ungezwungen sich. Strawinsky auf so eng umgrenztem Feld

bewegt, ist erstaunlich, selbst wenn man sich daran erinnert, daß

diese Fähigkeit charakteristisch für die Petersburger Schule war.

im ersten Stück, Andantino, einem nach der üblichen Formen­

lehre kleinen, dreiteiligen Lied (A—B—A), kommt Strawinsky

mit dem diatonischen Tonvorrat von c— g aus, also in jeder

Hand mit je fünf Tönen. Das ist merkwürdig genug, und wir

stellen es als wesentlich fest: In der ganzen Komposition gibt

es keine einzige Alteration. Dennoch, ist man keinen Augen­

blick im Zweifel, daß es sich um ein Werk aus unserem Jah r­

hundert handelt:

B e i s p ie l 1. ig or Strawinsky: .Les cinq doigts (Die fünf Finger),

Nr. 1, Andantino, Takt 1— 11

Das Stück, dessen ersten Teil wir mitteilen, steht in C-Dur, aber

die Begleitung bringt dies nicht ungetrübt zum. Ausdruck. Viel­

mehr geht die Tendenz des

14

der traditionellen Harmonik den Klang interessanter zu ge­

stalten. Die Trübung wird dadurch erreicht, daß sowohl den

„natürlichen“ Dreiklangstönen Hebentöne im Sekundabstand

zugesellt werden — etwa im zweiten Takt das g’ — , als auch,

daß mit den Bruchstücken des Dreiklangs einer unerwarteten

Tonstufe — etwa im dritten Takt mit der zweiten (d-MolI)

statt der fünften (G-Dur) — begleitet wird und daß dieser

Klang dann ebenfalls noch getrübt — im dritten Takt durch

e’ — erscheint. Besonders charakteristisch ist ferner, daß Bin­

nenschlüsse mit Akkordbestandteilen begleitet werden, die der

Melodie nicht zugehören. Dem d” des fünften Taktes etwa ge­

hört als richtiger Akkord die fünfte Stufe von C-Dur als Harmonisation zu, aber Strawinsky begleitet mit den Tönen der

vierten, funktionsharmonisch gesprochen: es wird ein eindeutig

dem Dominantbereidh. zugehöriger Ton der Melodie mit der

Subdominante vermischt1.

Betrachten wir die Melodik. Das ganze Sätzchen umfaßt elf

Takte. Es zerfällt in zwei Teile (T. 1— 5, 6— 11), die durch'ein

Zäsurzeichen von einander abgetrennt sind. Was zunächst ein­

mal auffällt, ist neben der Ungleichheit der Teile der Taktwech­

sel, genauer, der in den 2/i-Takt eingeschobene s/*-Takt. Redu­

zieren wir die Melodie auf die sie konstituierenden Motive, wie

sie durch die Bögen angezeigt werden, so bemerken wir auch

hier eine unterschiedliche Größe, einen Wechsel von Drei-, Vierund Zweivierteigruppen. Durch diesen Wechsel bekommt die

Melodik etwas Preziöses; sie scheint am freien Ausschwingen

gehindert durch, vorzeitige Unterbrechung des Bewegungsimpul­

ses. Audi das ist eine Folge der dem ganzen Sätzchen zugrunde

liegenden Konstruktion. Auf ähnliche Weise wie Strawinsky

im Harmonischen das „natürlich.“ Erscheinende verschmäht,

weicht er ihm. auch im rhythmisch-metrischen Autbau einer

Periode aus. Es ist nicht schwer, sich das gewöhnliche Modell

des ganzen Abschnitts zu rekonstruieren; dabei ist es ganz

gleichgültig, ob Strawinsky bei der Komposition von ihm aus­

ging oder nicht. Die beiden Dreiviertelgruppen legen von allem

Anfang an nahe, daß wir es eigentlich mit einem Stück im Drei­

vierteltakt zu tun haben. Versucht man eine Rekonstruktion des

(imaginären) Modells, so ergibt sich eine übersichtliche Achttaktperiode. Vor dem letzten Takt dieses Abschnitts ist indes­

15

sen noch ein Zusatztakt eingeschoben, der gew iß

Kompositionsmodell angehörte, dennoch aber leicht

zu erkennen ist und beliebig entfernt werden könnte

dings die Veränderung einer Note — c” in d” —

gehenden Takt zur Folge hätte):

schon dem

als Zusatz

(was aller­

Im voran­

ft

B e i s p i e l 2.

Nun wird klar, worin die kompositorische Leistung bei diesem

Stück eigentlich besteht. Gerade weil wir das hier rekonstru­

ierte Modell eigentlich als das „Natürliche“, oder sagen wir bes­

ser als das Naheliegende (aber sehr Banale) erkennen, werden

wir die Differenzen in jedem einzelnen Punkt als Reiz empfin­

den2. Die Melodik wurde bei der Ausarbeitung des Modells zur

Komposition am wenigsten tangiert — es fielen nur zwei Töne

aus — , das metrische Schema dagegen umgeworfen, die H ar­

monik durch Stufenmischung gewürzt, aber beides nur soweit,

daß wir ein (bescheidenes) ästhetisches Vergnügen darüber emp­

finden, um das eigentlich Erwartete geprellt worden zu sein.

Die beiden folgenden, ebenfalls ln C-Dur stehenden Stücke er­

weitern geringfügig den Tonraum, das Allegretto (3) im un­

teren System um einen Ton (h— g’), das Allegro (2), ein kleiner

Marsch, um zwei Töne (a— g’); beide zeigen aber noch immer

keine Alteratlonszeidien. Die anderen Stücke vergrößern den

Tonumfang noch mehr: das Moderato (5), das Lento (6) und

das Pesante (8), ein Tango, fordern in der rechten Hand Lagen­

wechsel, so daß ein erheblich größerer Tonvorrat verfügbar

wird. Allerdings zeigt sich hier dann auch eine Neigung zu grö­

ßerer harmonischer Variabilität. Das Lento (6) mit seiner konse­

quenten Mischung von D-D ur und d-Moll, dieses ln der linken,

jenes in der rechten Hand*, und der Tango mit seiner Vorliebe

für verminderte Dreiklänge,

w

J-L-v'l ib-dli-i.io-//.I- 1Äb.0 w!VrJ. XiJ.S”0

men der Sammlung dar, ja gelegentlich scheint sich Strawinsky

sogar, wenn auch nur vorübergehend, der Bitonalität zu

nähern.

Versuchen wir vorläufig zusammenzufassen: Obwohl Stra­

winsky programmatisch nur „über fünf Noten“ schreiben will,

drängt er danach, den Quintumfang zu erweitern. Durch seine

metrischen Manipulationen, zu denen auch noch die Verschie­

bung einer Spielfigur gezählt werden muß (besonders im Alle­

gro Nr. 2), so daß in einem System von betonten und halb­

betonten leichten Werten (Akzenten) das Motiv eine wech­

selnde Lage einnimmt, aber auch durch seine harmonischen Ver­

anstaltungen, wird die natürliche Entfaltung behindert, ja un­

möglich gemacht. Dadurch entsteht das, was man allgemein

als „statisch“ empfindet und bezeichnet, ganz im Gegensatz zu

der sich dynamisch entfaltenden Musik des vergangenen Jah r­

hunderts. Diese Verfahren geben dem Komponisten die Mög­

lichkeit, leicht überschaubare Formen zu schaffen, die, mögen

sie auch noch so primitiv sein, solcher Tonsprache durchaus an­

gemessen sind.

Wer die ganze Sammlung durchmustert, wird aber noch einen

anderen Eindruck gewinnen: die Formelhaftigkeit des motivischen

Materials. Diese Formelhaftigkeit hat durchaus ihren ästhetischen

Reiz: sie ist ein Spiel mit bekanntenModelien. Wenn Strawinsky

einen Tango oder einen Marsch schreibt — er tat dies mehr­

fach — , so schafft er keine neuen Ausdruckscharaktere, die die

alten hinter sich lassen, sondern er zeigt, nicht ohne Ironie, die

gängigen in ihrer ganzen Einfalt; er treibt, indem er sie zer­

beult, rhythmisch verschiebt, „falsch“ harmonisiert, mit ihnen

ein mutwilliges Spiel und macht dadurch darauf aufmerksam,

daß sie eigentlich schon obsolet sind. Dieser Tendenz verdanken

seine besten Werke, etwa die „Geschichte vom Soldaten“, deren

bedeutendes Libretto, von C. F. Ramuz, ebenfalls eine Montage

von altbekannten Märchenmotiven ist, ihre unvergleichliche

Gewalt.

Während Strawinsky versucht, durch Denaturierung von Rhyth­

mik, Harmonik und Melodik etwas Neues zu schaffen — wo­

bei allerdings nicht übersehen werden darf, daß gerade in die­

ser Negation des Gewöhnlichen sich eine innige Beziehung zu

17

Ihm bekundet — , strebt Hindemith danach. Bewährtes in neuer

Zusammenstellung zu zeigen,

Hindemiths „Kleine Klaviermusik“ (1929), der ■wir uns jetzt

zuwenden, besteht aus einer Folge von zwölf „leichten Fünfton­

stücken“, die aber mit denen Strawinskys kaum etwas gemein­

sam haben. Die ,kleine Klaviermusik' ist ziemlich systematisch

aufgebaut: Die Tonartordnung erinnert: an Bachs Wohltempe­

riertes Klavier, mit dem aber die einzelnen. Stücke weit weniger

zu schaffen haben als etwa die „Reihe kleiner Stücke“ op. 37,2

(1 9 2 7 ) und „Ludus tonalis“ (1943)4. Bei einigen der Hindemithschen Fünftonstücke fällt die Tatsache auf, daß sie in einer

anderen Tonart beginnen als schließen (Nr, 2; Dis— CIs; 4;

B— Es; 10: A —E etc.), ein bemerkenswerter Sachverhalt, der

auch schon einige Sätze der „Reihe kleiner Stücke“ kennzeichnete

(N r.5: G—-H; 10: D — A), aber erst später, In den grundsätz­

lich modulierten Interludien des „Ludus tonalis“ durch die Ge­

samtanlage des Zyklus gerechtfertigt wurde.

Hlndemith schrieb also wie Strawinsky Fünftonstücke, aber er

meint damit nicht die TonzahL sondern die Distanz: Fünf tonstück heißt für ihn nichts anderes als Stück Im Quintumfang, ja,

gleich im ersten Stück geht er sogar so weit, den umfang der

übermäßigen Quint zu beanspruchen. W ir betrachten auch Her

das erste Stück und teilen die erste Hälfte mit.

M äßig schnell

B e i s p i e l 3. Faul Hlndemith: Kleine K lavierm usik,

N r. 1, M äßig schnell, T ak t 1— 7

18

Salon in den beiden ersten Takten hat Hindemith in der Ober­

stimme den gesamten chromatischen Tonvorrat Im Bereich der

Quinte c”— g” erschlossen, ohne jedoch •

— und darauf ist beson­

ders zu achten — in Chromatik zu verfallen. Gleich zu Beginn

erscheint hier die bewußte Dur-MoUmischung, während Im

zweiten Takt die Folge des”— ges” — eine sonst wenig ge­

bräuchliche, dem (lokrlsdien) h-Modus zugehörige Wendung —

als Trübung der Tonalität aufgefaßt werden kann, die Ihre

Funktion darin hat, die im fünften Takt beginnende Ober­

leitung nach dem tonalen Zentrum Ces vorzubereiten. Im vier­

ten Takt gehört die Wendung g” — des”— c” zum phrygischen

Geschlecht (e-Modus) und die Begleitfigur (g’— fis’—g5) zum

lydisdien (f-Modus). Es ist besonders darauf z« achten, daß in

dieser Passage nicht nur die einzelnen Töne der verschiedenen

diatonischen Modi in Erscheinung treten (phrygische Sekund:

des; lydische Quart: fis; lokrisdie Quint: ges, neben Dur- und

M oli-Terz), sondern daß alle Intervallschritte modal erklärbar

sind. In den wenigen Takten unseres Beispiels erscheinen dabei

alle möglichen Modi innerhalb des Quintraums. Dorisch und

Mixolydisch (d- und g-Modus) können nicht erscheinen, da sie

sich innerhalb des Quintraums nicht darstellen lassen, weil sich

das Dorische durch, die große Sext bei kleiner Septime von

unserem Moll, Mixolydisch durch die kleine Septime von

unserem Dur unterscheiden. Wir können also sagen: Hindemith

hat sich in dem mitgeteilten Tonsatz tatsächlich aller möglichen

diatonischen Wendungen bedient und dabei den Quintraum

vollständig chromatisch erschlossen. E r will Chromatik eben

nicht als Freiheit von den diatonischen Formeln — das wäre

etwa die konsequente Gegenposition zu Strawinsky — , son­

dern möchte alle Möglichkeiten diatonisch tonaler Satzgestal­

tung nutzen.

Der Unterschied zwischen Strawinsky und Hindemith läßt sich

vielleicht, soweit es sich um Ihre Einstellung zum überlieferten

Tonsystem handelt, in folgender Weise zusammenfassen: Hinde­

mith errichtet Biatonik auf der Grundlage der Chromatik, Stra­

winsky betradhtet Chromatik als Erweiterung der Diatonik.

Gemeinsam ist ihnen die Anerkennung der „natürlichen“ Gravi­

tation aller Intervalle — dies bezeugen etwa Hmdemiths

19

„Reih.en‘% wie er sie (etwas gewaltsam) in seiner „Unterweisung

im Tonsatz“ ableitet —, ab er H indem ith räum t den traditionel­

len Qmnt-(Quart-)Beziehungen einen noch bedeutenderen Platz

ein. Strawinsky bezieht alles auf die diatonischen Dur-MollSfcalen and Kadenzen, während für Hindemith alle diatonischen

Tongesdilechter (Modi) gleichberechtigt nebeneinander stehen

und sidi andauernd vermischen; er hat dadurch die Möglichkeit,

schnell jede gewünschte „Modulation“ (oder Ausweichung) durch­

zuführen, so wie wir es in Beispiel 3 sehen, wo die (relativ dem

Grandton fern stehende) lokrisdie zweite und fünfte Stufe (des

und ges) ln die „normalen“ umgedeutet werden, indem sieh der

Grundton um einen Halbton tiefer verlagert (von C nach Ces).

W ill man diese Tendenz Hindemiths näher bestimmen, so könnte

man vielleicht paradox sagen, daß er die Chromatik zur Grund­

lage einer neuen Diatonik gemacht hat. Hlndemith ist von Hause

aus DIatonlker. aber die Macht der alten Tongesdilechter ist ge­

brochen. Dur und Moll sind Ihm nicht mehr „polare Gegensätze“,

sondern neben allen anderen diatonischen Geschlechtern, dem

dorischen, phrygischen, lydlschen und mixolydischen gleich­

berechtigte diatonische Aspekte eines Grundtons, einer Tonali­

tät. In seinen früheren Werken bevorzugte Hindemith vielfach,

um keinem Geschlecht den Vorrang vor dem anderen zu geben,

Schlüsse im Einklang oder der leeren Quint, später, seit etwa

1930, hat er dem Dur-Geschlecht seine alte Vorherrschaft wieder

weitgehend eingeräumt. Dadurch erscheinen dann die anderen

Modi oft nur mehr als Trübungen des Durgeschlechts.

Als Beispiel konsequenter Modusmischung sei hier der Anfang

des Vorspiels zum Einieltungschor des „Lehrstücks“ (1929), einer

Vorform von Bertolt Brechts „Badener Lehrstück vom Einver­

ständnis“ und zugleich Schlußnummer des Radiohörspieis „Lradberghfiug“ mitgeteilt und besprochen.

D a der Anfangsakkord nur aus C — c— c’— c5' besteht, bleibt das

Tongeschlecht ungewiß, aber die beiden Wechselnoten der Ober­

stimme, b ’ und a’, sind, c als Grundton vorausgesetzt, nur als

dorisch oder mixolydisch zu erklären; das gleich folgende es"

der Oberstimme beweist, daß wir es mit dem dorischen Modus

zu tun haben. Der Fortgang der Melodie wechselt vielfach das

Tongeschlecht: des”— c” —b*— as’— g’ Ist phryglsch, während

20

B e i s p i e l 4. Paul H indem ith: Lehrstück,

N r. 1, Bericht vom Fliegen, T ak t 1— 6

die beiden restlichen Noten des Taktes sowohl als Dur als auch

als Mixolydisch aufgef aßt werden können, der dritte Takt und

die beiden ersten Noten des vierten sind abermals phrygisdh, die

folgenden Noten und die drei ersten Viertel des nächsten lydisch

und der Abschluß der ganzen Phrase abermals phrygisch. Wür­

den wir hier auch die anderen Stimmen auf die gleiche Art ana­

lysieren, so müßten wir feststellen, daß selten — zum Beispiel

in der zweiten Hälfte des dritten Taktes — alle Stimmen dem

gleichen Modus zagehören; meist sind verschiedene Geschlechter

miteinander kombiniert. Dies ist die Ursache der zahlreichen

ungewohnten Querstände, etwa e— es (Dur- und Moll-Terz),

as— a (bei herrschendem Molldiarakter „reine“ und dorische

Sext) und des— d (phryglsche und normale Sekund). Wir können

jetzt vielleicht verstehen, daß die konsequente Mischung aller

diatonischen Modi zu einer eigentümlichen Tonsprache führen

muß, deren charakteristisches Merkmal es Ist, über den gesam­

ten chromatischen Tonvorrat zu verfügen, ohne jedoch darum

schon Chromatik zu sein.

Aber es bleibt zu fragen, ob und gegebenenfalls wie man mit

dieser Tonalität sinnvoll komponieren kann. Ihre historische

Ableitung Ist nicht schwierig, Ist es doch längst allgemein be­

kannt, daß Robert Franz und Johannes Brahms kirchentonale

21

melodische und, daraus abgeleitet, harmonische Wendungen,

dieser vornehmlich, dorische, jener ptirygisdae, liebten. Sie

färbten so auf charakteristische Wesse insbesondere ihre Lied­

melodik, ohne jedoch von allen oder auch nur mehreren Modi

gleichzeitig Gebrauch zu machen5. Die Folge davon war, daß

sie ihre Tonsprache um neuartige Wendungen von hohem kolo­

ristischen Reiz bereicherten und namentlich zu einer Kräftigung

der harmonischen INebenstufen gelangten, während Hindemith

zwar jetzt auf dem Umweg über die Kombination der verschie­

denen diatonischen Tongeschlechter über den chromatischen Ton­

vorrat verfügt, ihn aber, indem er DIatonik suggeriert, nicht

systematisch erschließt. Die koloristischen Wirkungen der ein­

zelnen Modi sind durch dauernde Modusmischung neutralisiert

und aufgehoben. Hindemith kann zwar grundsätzlich jede chro­

matische Stufe erreichen, aber durch die Nutzung der Möglich­

keit dauernden Wechsels wird die melodische Kontinuität ge­

stört und die harmonische Konstruktion ■willkürlich. Alles er­

scheint getrübt, denn die Nebenstufen erhalten, da sie jederzeit

durch eine andere ersetzt werden können, kein neues, zusätz­

liches Gewicht®. Das aber rächt sich. Entweder ist Hindemith

genötigt, einen ganzen Tonsatz durch einen Orgelpunkt zusammenzuiialten oder mechanisch das harmonische Fundament

zu verändern — .hierher gehören die stufenweise schreitenden

Baßgänge, wie sie etwa im Anschluß an unser Beispiel 4 bei

gieichbleibender Oberstimme (sie entspricht Takt 1) die Folge

G-, B-, As-, Ges- und F-Dur, also eine „phry gische“ Folge von

Durdreiklängen stützen — , oder aber der Satz gerät In ein un­

verständliches harmonisches Durcheinander. Dieses Durchein­

ander ist jedoch keine „Atonalität“, sondern ausschließlich die

folge schlecht ausgewogener tonaler Verhältnisse, Ein klares

Beispiel ist das letzte der „Fünf Stücke für Streichorchester“ op.

44 Nr. 4 (1927), das w ir trotz seiner frühen Entstehungszeit

wohl berechtigt sein dürfen auszuwählen, da es sich auf der der

ersten Auflage (193 7) des theoretischen Teils der „Unterweisung

im Tonsatz“ beigegebenen Liste von Werken findet, die angeb­

lich die In jenem Buch vorgetragenen Ansichten von der Technik

des Tonsatzes realisieren, l

de uns dieses Stuck die

Möglichkeit, noch andere Fragen zu erörtern.

22

III

W ir betrachten als nächstes einige Konzertsätze von Hindemith

und Strawinsky, wobei wir sehen werden, daß sich die bereits

festgesteilten Übereinstimmungen und Unterschiede im kompo­

sitorischen Verfahren beider Komponisten erneut bestätigen.

.Ms erstes Beispiel wählen wir das letzte der „Fünf Stücke

für Streichorchester“ von Hindemith, das wegen seiner engen

Anlehnung an ein historisches Vorbild besonders instruktiv ist.

Das Stück beginnt In c-Moli mit dorischer Seiet (a) und phrygischer Sekund (des), Ist also stark kirchentonartlich getärbt.

Der letzte Ton des ersten Taktes, e, wird, da er mit einem as,

der normalen (äolischen) MoIIsext, in der Baßstimme gleich­

zeitig auftritt, nicht als Durterz aufgefaßt, sondern als Mittel

zur Erreichung der 4; Stufe, als V orhalt zu f. Auf dieser Stufe

angekommen, die hier, merkwürdig genug, wieder im Moll­

geschlecht erscheint, findet man wieder die dorische Sext (d in

der Mittelstimme) und die phrygische Sekund (ges, als fis ge­

schrieben, ebenfalls in einer Mittelstimme), während dann In den

Überleitungsfiguren des dritten Taktes auch die Durterz er­

scheint. Die Takte 4 bis 7 basieren auf der 7. Stufe von C-Dur,

und bei dieser Gelegenheit erfährt man also, daß dem Mollenarakter des Anfangs gar keine wesentliche Bedeutung zu­

kommt, sondern daß es sieh um eine einfache C-Tonalität han­

delt, für die Dur, Moll, jfhrygisch und Dorisch nur verschiedene

Aspekte eines Grandtons sind. Nun, fast drei ganze Takte hält

das Stück auf dieser 7. Stufe inne. . . Dann folgt (T. 7) eine Repe­

tition des Themenkopfes auf der 3. Stufe (In Moll), mit sofort

anschließendem (überraschendem) Übergang zur 6. Stufe (a),

während man doch eine Befestigung der in Takt 8 vorüber­

gehend erreichten (äolischen) 7. Stufe (b) erwartete. Schließlich

wird das Ritorneli abermals durch eine Repetition des Kopf­

themas (Vordersatz) eben auf jener schon früher erwarteten

7. Stufe (b) beschlossen, aber wie stets moduliert Hlndemith auch

hier nach, einer anderen Stufe, der 3. In Moll, also nach es. Der

ganze Komplex, das Ritorneli, gibt sich uns als ein großer

Modulationsteil zu erkennen, der auf Umwegen von der 1. zur

3. Stufe (von c-Moli nach es-Moli) moduliert. Es fragt sich aber

jetzt, ob einer derartige Anlage geeignet ist, eine „Form“ zu

tragen. Modulation bedeutet soviel wie Übergang, aber hier ist

der formal tragende Abschnitt als Überleitungsteil angelegt. Der

Vordersatz, der eigentlich die Grundstufe der Tonart befestigen

sollte, leitet gleich zur 4. Stufe über, und diese selbst erscheint

abgeschwächt durch das Vorherrschen eines ihr nicht angemes­

senen Tongeschlechts. Überdies läßt der Komponist durch merk­

würdige Phrasierung die tonalen V erhältnisse noch unklarer er­

scheinen. Der Vordersatz beginnt niedertaktig, der Nachsatz

auftaktig. Dieser Auftakt hat aber hier derartiges Gewicht —

einmal, weil der Vordersatz eben über keinen Auftakt verfügt,

zweitens, weil der Auftakt „Leitton“ Ist und drittens, weil er

länger ist als die einzelnen Töne der folgenden Figuren — ,

daß das Verhältnis von Vorder- und Nachsatz für jenen noch

ungünstiger wird. Er kann gerade das nicht leisten, worauf

Hindemith den größten Wert legt, nämlich tonale Ordnung zu

schaffen. Diese 13 Takte, das gesamte Ritomell also, berühren

die Grundstufe nicht einmal einen einzigen T ak t lang. Man

könnte jetzt vielleicht einwenden, daß eben gerade die neu­

artige Anlage das eigentlich Hindemlthsehe an diesem Tonsatz

sei und infolgedessen einen neuen Wert repräsentiere. Dem­

gegenüber wäre aber daran zu erinnern, daß hier nicht nur die

Form von historischen Vorbildern übernommen wurde, sondern

auch der Melodietypus.

Die rüstige gleichmäßige Bewegung der Achtel und Sechzehntel

ist nur dann sinnvoll, wenn ihr ein ebenfalls (wenigstens einiger­

maßen) gleichmäßiger Stufenwechsel entspricht, denn erst dieser

Harmoniewechsel gliedert die gleichförmige Bewegung. Indem

aber hier ein wenig ausgewogenes Verhältnis zwischen den ein­

zelnen Abschnitten besteht, verwirrt sich der musikalische Pro­

zeß. Die gleichmäßige Bewegung, bei der die Zäsuren über­

spielt werden, verhindert das Erfassen der harmonischen E r­

eignisse.

Die Gesamtform dieses Hindemithschen Streldierstücks folgt

ziemlich streng der alten Vivaldlsdien Konzertform, Hier ein

Schema, in dem die Tonalität der entsprechenden Abschnitte mit­

geteilt ist:

24

1. R itorn eli

T u tti

T a k t — 13

c

1. E pisode

Solo

14-24 25-35 36-48

es

f

e

2. Episode

3. Ritorneli

2. R itorneli

Tutti

Solo

T u tti

(verkürzt) 1. T h . 3. T h . 2. T h .

105— 117

60-78 79-88 89-104

49— 59

c

d

e

b

g

Coda

Solo

T u tti

xi8—122 123— 125

g-^c

Man sieht also drei Tutti-Bitornelle auf den wichtigsten tonalen

Stufen beginnen., was aber kaum irgendwelche Bedeutung hat,

da diese Stufen, wie wir sahen, nur ganz kurz berührt werden.

Die modulatorische Anlage der Rltornelie erzwingt sogar eine

Coda, denn nur wenn das letzte Ritorneli auf der 6. Stufe be­

gänne, würde es auf der Grundstufe endigen. Das aber brächte

neue Schwierigkeiten: Würde das Sdilußritornell tatsächlich auf

der 6. Stufe beginnen und auf der 1. schließen, so hätte niemand

den Eindruck eines bestätigten Schlusses. Darum läßt Hindemith

das letzte Ritorneli in Analogie zum ersten auf der Grundstufe

(c) beginnen und auf der dritten schließen, moduliert dann aber

anschließend in einem kleinen Soloabschnitt zur 5. Stufe (g),

womit eine Analogie zum Anfang des zweiten Ritornells ge­

geben ist, und schließt die ganze Komposition mit einer Repe­

tition des Ritomellvordersatzes auf der Grundstufe ab.

Dieses Streicherstück, das in einem Schul werk steht, also in jeder

Hinsicht mustergültig sein sollte, ist tatsächlich ein Dokument

für jene jahrzehntelang geübte Praxis der naiven Übernahme

alter Formen. Damit soll keineswegs gesagt sein, daß es auf

jeden Fall unsinnig Ist, sich alter Formen zu bedienen, sich von

ihnen anregen zu lassen oder sie auch nachzuahmen. Freilich

wird stets die Gefahr des Kunstgewerblichen drohen, selbst dann,

wenn derartige Versuche mit größerem Feingefühl unternommen

werden, als es Hindemith bei der Komposition dieses Stückes

bewies1.

Igor Strawinsky folgt in einigen seiner Konzerte nicht eigent­

lich dem Vivaldischen Typus der Konzertform, sondern der ent­

wickelteren und komplizierteren Form Bachs, ohne freilich jede

Erinnerung an die einer anderen historischen Entwicklungsstufe

angehörenden Sonatenform zu verdrängen. Zwei 'Werke der

Dreißigerjahre, der Zeit also, in der der Neoklassizismus all­

gemeine Weltgeltung hatte, mögen hier dafür einstehen.

Wie Strawinsky den musikalischen Prozeß auslöst, ist überaus

bezeichnend,, Der erste Satz des Violinkonzerts von 1931 'be­

ginnt nach zwei Einleitungstakten sogleich mit dem Hauptthema,

das regelgerecht aus Vorder- und Nachsatz besteht. Beide zeigen

die tür Strawinsky charakteristischen metrisdien Verschiebun­

gen, die durdi Erweiterungen und V erkiirzungen entstehen. Diese

metrischen Verschiebungen dokumentieren deutlich die Beschädi­

gung des traditionellen rhythmisch-metrischen Systems. Indem

sie im Rahmen einer konstanten Taktgliederung — hier Ist es

ein Vt-Takt •

— stattfinden, wird diese selbst illusorisch. Das

Schema der ersten fünf Takte des Themas mag dies zeigen, Die

Begleitakkorde sind abwechselnd Hörnern und Fagotten über­

tragen. In der ersten Takthälfte spielen sie jeweils den Akkord

fis— g— d’, in der zweiten fis— a— d\ Beide Akkorde verhalten

sich also zueinander wie Vorhalt und Auflösung. Da aber die

ganze Passage mit der zweiten Hälfte eines Taktes beginnt, steht

am Anfang die aufgelöste Form, Dieser mechanische Klangwech­

sel ist übrigens das einzige Moment, das die Taktgliederung recht­

fertigt. Da indessen die Vortragsbezeichnung sempre sf. anzeigt,

daß allen Akkorden der gleiche Akzent zu geben ist, wird sie In

gewisser Weise zugleich wieder aufgehoben. Die Schläge 1 und 3

{nach Achteln gezählt) erhalten zwar doch wieder ein Über­

gewicht gegenüber 2 und 4, aber die qualitative Differenz zwi­

schen 1 und 3 ist zerstört. Dem entspricht die Anlage des eigent­

lichen Themas. Der Niederschrift zufolge beginnt es auftaktig,

hätte also, wäre das alte metrische System noch unbeschädigt,

seinen Hauptakzent nach dem Kopfmotiv auf dem ersten Achtel

der Hegenden Noten, während bei der Wiederholung des Motivs

der Akzent auf dem ersten Sechzehntel und auf dem dritten

Achtel läge. Daß eine solche Auffassung nicht den wahren musi­

kalischen Sachverhalt trifft, Hegt auf der Hand und wird dar­

über hinaus noch von allen vergleichbaren Stellen, dem Einsatz

des 1. Solos (Ziffer 3), des 2.T u tti (Z. 7), des 2, Solos (Z. 11) und

der Reprise (Z. 36) bewiesen. Dem ersten Tutti, das eben be­

trachtet wurde, entspricht nur das 3. Tutti (Z. 16), hei dem aber

das Thema stets auftaktig aufgefaßt werden muß, auch wenn es,

wie bei der Wiederholung des Kopfmotivs niedertaktig geschrie­

ben Ist.

26

Man wird sich fragen dürfen, warum der Komponist sich nicht

die Mühe gemacht hat, sein Stück durch. Taktwechsel, vor dem

er doch sonst nicht zurücksdareckt, sinngemäß zu metrisieren und

damit auch zu phrasieren. Für den Na&satz des 1. Tutti (Z. 2}

gilt genau dasselbe wie für den betrachteten Vordersatz, Kein

zwingender Grund ist anzugeben, warum der Beginn auftaktig

und die beides Repetitionen des Nachsatzmotivs niedertaktig

erscheinen. Die Akzente liegen bei dem auftaktigen und dem

ersten niedertaktigen Beginn ganz gleich (und zwar deutlich

synkopisdi), um dann erst bei der zweiten (verkürzten) Wieder­

holung den Niedertakt, also die Zählzeit 1, zu markieren.

Metrisch instandgesetzt, müßte der ganze Themenkomplex, das

erste Tutti, etwa durch folgende Taktwechsel bezeichnet werden

(wobei die Pause nach Ziffer 1 dem vorangehenden Einleitungs­

takt zugesdiiagen werden müßte): */*, 4/4, s/&, 3/i, Vt, Vs, wobei

der letzte Takt (9/s) ein um ein Achtel verkürzter 5/4-Takt ist

(also */4 + Vs). Auf diese Weise metrisiert, würden die musi­

kalischen Sach'verhalte klarer: allerdings würde sich dann, bei

auch weiterhin konsequenter Metrisierung zeigen, daß sich in

den durdtführungsartigen Passagen die metrischen Verhältnisse

ungemein vereinfachen, (übrigens hat Strawinsky auch manche

Stellen vernünftig metrisiert, etwa bei Z. 6, der Modulation vom

l.S o lo zum 2. Tutti, v/ährend unmittelbar nach 2 .7 der */4-Takt

etwas zu früh eingeschoben ist.)

Die Stelle Z. / ist in der Strawinsky-Literatur wiederholt als

»Seitenthema“ bezeichnet worden, während doch die Soloviolme

nur einen Kontrapunkt zum Hauptthema spielt. Dennoch ist

dies vielleicht in einem übertragenen Sinn richtig. Nähme man

an, der Satz sei in Sonatenform geschrieben, was indessen aber

nicht zutrifft, so käme dieser Stelle die Bedeutung des SeitenSsltZSS ZU* Dennoch ist sie so wenig ein Seitensatz wie der Mittelteil (Z. 18 ff.) eine Durchführung.

Der erste Satz des Konzerts für Kammerordiester in Es (1938),

das zu Strawinskys bekanntesten neoklassizistisdien Werken

zählt, lehnt sich noch stärker als das Violinkonzert an Bach an.

Die Thematik zeigt gewisse äußerliche Ähnlichkeiten mit den

Werken des Köthener Kapellmeisters und der Soio-Tutti-Kontrast ist, ganz wie in einigen der Brandenhurgischen Konzerte,

liquidiert. Während aber die Teile eines Badischen Konzert­

themas (Ritomells) einen harmonischen Vorgang repräsentieren

— dies ist sogar in gewissem Umfang bei dem Hauptthema von

Strawinskys Violinkonzert der Fall! —, herrscht hier voll­

ständiger harmonischer Stillstand, der es ermöglicht, jedes ein­

zelne Glied durch ein anderes zu ersetzen, die einzelnen Bestand­

teile also beliebig miteinander zu vertauschen. Herbert Eimert

hat in seinem Versuch einer Analyse (Melos 14, 1947, 247— 250)

darauf hingewiesen, wie die melodische Veränderung in den

ersten zwölf Takten durch die wechselnde Anordnung der ein­

zelnen Glieder des Themas zustande kommt. Auf diese Weise Ist

aber nicht nur die Hauptstimme dieses Themas zusammengesetzt,

sondern auch alle anderen musikalischen Bestandteile, besonders

die Simultankombination der verschiedenen Motive aller be­

teiligten Stimmen. Die Motive, die zunächst konzertierend mit­

einander abwechseln, Streicher- und Holzbläsermotive, werden

alsbald miteinander kombiniert, besser gesagt, Immer näher zu­

sammengeschoben, bis sie schließlich In T. 9 gleichzeitig er­

scheinen. Wollte man die Technik näher bestimmen, so müßte

man sagen, es handele sich um ostmate Figuren, die wechselnd

miteinander kombiniere werden. Tatsächlich sind auch alles nur

zu Motiven verfestigte Spielfiguren, deren Substanz der Es-DurDreikiang ist. Durch das Immer dichtere Zusammenriicken ent­

steht sogar etwas wie eine Steigerung, aber aus ihr wiederum

resultiert nichts, sie Ist Selbstzweck ohne formale Bedeutung,

ein kunstgewerblicher Schnörkel. Bei Z. 2 Ist motivisch wieder

der ursprüngliche Zustand hergestellt, aber formal beginnt die

Überleitung zum Solothema, die dadurch eingeleitet wird, daß

das Hauptthema neu (dissonant) harmonisiert und durch Synkopierungen etwas entstellt erscheint. Eigentlich erwartet man,

daß die an dieser Stelle auftretenden Dissonanzen eine Modu­

lation elnleiten. Das aber Ist, merkwürdig genug, nicht der Fall.

Vielmehr tritt nach einigen harmonischen und metrischen Extra­

vaganzen, die zu dem zuvor ziemlich eindeutig vorherrschenden

Es-Dur kontrastieren — das thematische Geschehen ist nicht viel

mehr als eine getrübte Sequenz — , das zweite Thema ebenfalls

in Es-Dur ein. Dieser kurze musikalische Gedanke Ist im Sinne

der Konzertform ein Soiothema. Es Ist In der für Strawinsky

so überaus bezeichnenden Weise aus einem metrisch verscho­

benen und sequenzierten Dreitomnotlv gebildet und umfaßt

Insgesamt vier Takte. Der Motivkern, das Dreitonmotiv,

besteht in seiner originalen Gestalt aus einer aufwärts gerich­

teten großen Terz, die als Vorhalt zur Quart dient, nimmt aber

im Verlauf seiner Verarbeitung auch andere Intervalle für sich

in Anspruch, etwa die kleine Terz als „Vorhalt“ zur großen.

Dieses Thema wird kurz verarbeitet und durch konzertante Zu­

satzstimmen bereichert und moduliert schließlich nach D-Dur.

Bei 2 .7 beginnt dann eine durch das Hauptmotiv des zweiten

Themas eingeleitete Episode, in der zunächst die Hörner und

dann die Streicher kantabel, das Fagott dagegen mit konzer­

tierenden, gebrochenen Akkorden hervortreten. Nach einer dreitaktigen Überleitung folgt eine variierte Wiederholung des

eigentlichen Ritornells, dann, bei 2 .1 3 , eine Fuge mit zwei

Durchführungen. Der Motivkopf des Fugenthemas ist aus dem

Hauptmotiv des Solothemas gebildet. Die erste Fugendurch­

führung verbleibt im Dominantbereich (C —F), die zweite leitet

zurück in den Tonika-Subdominantbereich (Es—As), um dann

bei 2 .2 0 in die Reprise des Solothemas in Es-Dur einzumünden.

Darauf folgt zunächst das Ritornelithema (verkürzt, Z. 22), an­

schließend abermals das zweite Thema, das hier eigentlich über­

flüssig ist, da damit doch die Reprise eingeleitet wurde und end­

lich eine (angehängte) Coda (Z. 24) mit einer Überleitung zum

zweiten Satz. Es ist kaum notwendig, noch einen weiteren

Konzertsatz Strawinskys vollständig zu analysieren, da doch

immer wieder ähnliche kompositorische Situationen auftreten.

Überblickt man die Strawinskyschen Konzertsätze — der des

Kammerkonzerts in Es fand einen Nachfolger im Hauptsatz

des Septetts von 1953, das Hilmar Schatz (Melos 25, 1958, 60

bis 63) jüngst analysierte —, so taucht die Frage auf, was für

eine Formkonzeption Strawinsky eigentlich verwirklichen

wollte. In den Konzertsätzen Strawinskys durchdringen sich

nämlich die Bestandteile dreier wichtiger, aber deutlich zu tren­

nender Formen, der Konzertform, der Sonatenform und der

Form der Da-capo-Arie. Die Arienform hat schon Bach in

seinem Violinkonzert E-Dur auf das Instrumentalkonzert über­

tragen, ein Experiment, dem schon darum nichts 'Willkürliches

anhaftet, weil diese Form selbst wieder teilweise der Konzert­

form verpflichtet war. Bachs Vorbild folgt wiederum Stra­

winsky in seinem Violinkonzert. Wer aber zu häufig alten Vor­

29

bildern nacheifert, muß es sich gefallen lassen, an ihnen ge­

messen zu ■werden.

Die thematischen Verknüpfungen, b ei Bach von äußerster Portgeschrittenheit und Konsequenz, sind bei Strawinsky äußerlich,

die Themen selbst konventionell. Wo (In diesem Rahmen) profi­

liertere musikalische Gedanken auftreten, wie etwa im Haupt­

thema des Violinkonzerts oder dem Soiothema (Z .4) des Kam­

merkonzerts, sind sie so beschaffen, daß man nicht versteht,

warum sie dissonant begleitet werden. Damit werden aber auch

alle modulatorischen Operationen, die mit H ilfe dieser Disso­

nanzen — meist sind sie das Ergebnis von Stufenmischung —

ausgeführt werden, unangemessen; das heißt Form und Motiv

stehen im Verhältnis des Widerspruchs. Eine Entwicklung der

musikalischen Gedanken kann also gar nicht stattfinden, da die

einzelnen Momente der Komposition nicht zusammenstimmen.

Die Formen selbst tragen darum auch allenthalben Spuren der

Gewalttätigkeit. Die metrischen Verschiebungen sind keine Ent­

wicklungen oder Variationen, sondern nur ein Notbehelf, um

die konventionelle Kompositionstechnik zu cachieren. Daraus

erklärt es sich, daß gerade die Überleitungen bei Strawinsky so

wenig überzeugend geraten.

Nach alledem dürfte es kaum wundernehmen, daß richtige

Durchführungen bei Strawinsky kaum je anzutreffen sind. An

ihre Stelle treten melodiöse Partien (Kammerkonzert Z. 7, Vio­

linkonzert Z. 20) oder Fugati, respektive mißlungene Fugen

(Kammerkonzert 2 . 13, Septett Z. 4). Über die Kantilenen Stra­

winskys mag ich mich nicht äußern, die Fügen und Fugati, die

allesamt zu kurz geraten sind, müssen dagegen auf ihre formale

Bedeutung hin untersucht werden. Es bedarf dazu eines Hin­

weises auf kompositorische Details bei Bach. Im l.S a tz des

3 .Brandenburgischen Konzerts beginnt T .78 ein ganz kurzes

Fugato mit einem eigenen Thema, das vom Hauptmotiv des

Satzes kontrapunktiert wird. Das Fugato dauert nur 8 Takte,

aber was für eine bedeutende Funktion kommt ihm zu! Das

Fugato selbst Ist ein auskomponiertes Crescendo, auf dessen.

Höhepunkt das Hauptthema des Satzes hinzugefügt wird. Die

produzierte Spannung löst sich in einem unerhört kühnen» rein

harmonisch konzipierten Abschnitt (87— 90), dessen Gewalt für

seine Zeit wohl einzigartig Ist. Dieser Komplex wirkt noch In

30

dem folgenden Abschnitt, dem letzten vor dem Einsatz der

Reprise nach, der erst die volle Entfaltung des thematisch kon­

trastierenden Materials bringt und es wahrhaft durchführt.

In Strawinskys Septett, das sich hier besonders zum Vergleich

anbietet, folgen aas dem Fugato (2 .4 ), das mit einer sechsstimmigen Engführung durch den Quintenzirkel (von f bis e)

schließt, ein paar Akkorde, sonst nichts! Dann setzt die Reprise

ein, ganz so, als ob nichts geschehen wäre.

Es ist im Grunde gleichgültig, welches Werk von Strawinsky

man näher analysiert; die formale Gestaltung ist immer primi­

tiv, das heißt willkürlich gefügt, denn kaum ein musikalisches

Ereignis läßt sich ursächlich aus dem vorhergehenden ableiten.

Die motivische Arbeit ist zu schwach, um formkonstitutiv zu

wirken — die Themen selbst lassen allerdings auch kaum eine

andere als eine konventionelle Verarbeitung zu — , die H ar­

monik hat, seitdem die Funktionsharmonik machtlos wurde,

ebenfalls kaum noch formtragende Bedeutung. Die Folge davon

ist einerseits das Einschrumpfen der Form, das nichts mit Kon­

zentration zu schaffen hat, anderseits ihre Willkür.

Diese Willkür zeigt sich schon in der Yertauschharkeit der ein­

zelnen Motive oder Motivbestandteile. Es ist freilich auch hier

nicht die Vertauschbarkeit an sich, die formwidrig ist, sondern

ausschließlich der Umstand, daß der Austausch musikalisch nicht

motiviere wird und auch keine Konsequenzen nach sich zieht.

Aach bei Bach findet man gelegentlich. Motivtausch. Im Konzert

für zwei Klaviere C-Dur setzt Bach in der Reprise (T. 122 ff.)

an die Stelle der Vordersatzfortspinnung das Solothema, aber

dieses musikalische Ereignis, das jedem aufmerksamen Hörer

bewußt wird, ist Ziel der Entwicklung des ganzen Satzes.

Dem wird gewöhnlich entgegnet, daß Strawinsky Entwicklung

und Steigerung eben nichts bedeuten. Mag sein, daß er sie nicht

erstrebt; — dennoch wird man im Da-capo-Teil des Violin­

konzerts oder etwa in der Reprise des Kammerkonzerts eine

Steigerung erblicken müssen, nur ist sie eben nicht genügend vor­

bereitet. Audi wird man fragen müssen, warum Strawinsky etwa

im Kammerkonzert das Fugato-Thema aus dem Solothema ab­

geleitet hat, warum er zwei Fugendurchführungen schreibt und

in der zweiten alle Stimmen oktavierr, wenn nicht doch eine

Steigerung intendiert ist.

31

Während Strawinsky und Hindemith relativ einfache musi­

kalische Inhalte mit einfachen musikalischen Mitteln ausdrüdten,

somit also auch relativ leicht za verstehen sind, bedürfen andere

Komponisten, etwa Claude Debussy, Alexander Skrjabin und

Arnold Schönberg differenzierterer Mittel. Das Werk Debussys

zeigt eine teilweise ganz neuartige Einstellung zum Tonmaterial.

Die für unsere Betrachtung interessantesten Teile seines Oeuvres

sind diejenigen. In denen er bewußt auf die Verwendung des

gesamten chromatischen Tonvorrats verzichtet. Nach dem Vor­

bild einiger russischer Komponisten, Modest Mussorgskijs und

Wladimir Rebikoffs, aber auch fernöstlicher Musik, die, wis wir

sahen, zum Teil über halbtonlose temperierte Skalen verfügt,

hat Debussy des öfteren Abschnitte miteinander konfrontiert,

die einen grundsätzlich verschiedenen Tonvorrat aufweisen. Es

ist zwar nicht zu verkennen, daß sich in diesem Verfahren noch

Reste der alten Art der Gegenüberstellung mehrerer Tonarten

verbergen, aber das wesentlich Neue bei Debussy ist, daß quali­

tativ verschiedene „Systeme“ einander gegenübergestellt -werden.

Uns interessieren hier weniger die Kompositionen, In denen

einzelne diatonische Modi einander ablösen, etwa unser ge­

wöhnliches Dur-Geschlecht und einer der uns archaisch an­

mutenden Kirchentöne — wobei wir nicht verkennen, daß auch

den kirchentonalen Partien eine erhebliche Bedeutung zuKommt — , sondern jene, in denen wir einen Systemwechsel be­

obachten können.

Das Klavierstück „Volles“ (Preludes 1/2) ist in seinen Außen­

teilen ( T .l — 41 und 48— 64) ganz und gar auf der Ganzton­

leiter errichtet (c— d— e— fis— gis—als), v/ährend der Heine

Mittelteil (T. 42— 47) rein pentatonisch (es— ges— as— b— des)

angelegt Ist, Mit Ausnahme von vier Einleitungs- 'and drei

Schlußtakten ruht das ganze Stück auf einem ,B als Orgelpunkt,

was aber nicht verhindert, daß wir, während die Außenteile nur

gelegentlich als getrübtes B-Dur erscheinen, den ganzen pentatonischen Mittelteil als unvollständiges es-Moii hören. Ais einer

der konsequentesten Versuche, von der alten diatonischen Ord­

nung loszukommen, ist dieses Klavierstück von höchster Bedeu­

tung. Wir finden in ihm keinerlei Anklänge aa die alte Modaü-

tat, und daß wir im Mittelteil ein unvollständiges Moll hören,

ist wahrscheinlich. nur eine Folge unserer Gewöhnung an dieses

Tongesdileditj denn uns steht die Pentatonik, da sie ganz und

gar auf der Quintverwandtsdiaft beruht, näher als die Ganzton­

leiter, die die Quintverwandtsdiaft bekanntlich vollständig Igno­

riert. Konstitutiv für die Ganztonskala ist in Debussys „Volles“

durchaus die große Terz, nicht aber die ausschließlich zur Melo­

diebildung benutzte große Sekund. So ist es verständlich, daß

der übermäßige Dreiklang klanglich vorherrscht. Dennoch er­

scheinen die auf der Ganztonleiter basierenden Teile nicht aharmonisch, denn wie von ferne klingt gelegentlich der Nonen­

akkord mit disalterierter Quint (c— e— ges— gis—b— d) durch.

Gerade aber durch die unvermittelte Gegenüberstellung von

Ganztonreihe und Pentatonik entsteht ein eigentümlicher Effekt:

'Während in den Rahmentellen die große Terz (ohne die sie

zum Dreiklang ergänzende Quint) vorherrscht, wirkt der auf

der Quint basierende kurze Mittelteil mit seiner Mollfärbung

berückend. Und damit sehen wir auch, was Debussy In diesem

Stück veranschaulichen wollte: er zeigt die auch in der traditio­

nellen Musik so wichtigen Intervallbeziehungen in einem ganz

neuen Licht und vermag darüber hinaus noch einen bestimmten

Bildgehalt, den fiatterder Segel im Abendwind bei plötzlichem,

kurzem Aufleuchten des letzten Sonnenstrahls, zu suggerieren.

Das Klavierstück. „Cloches a travers les feuilles“ (Images II/l)

zeigt bei grundsätzlicher Ähnlichkeit im Detail eine etwas ab­

weichende Anlage, Es beginnt mit verschiedenen, aus der Ganz­

tonleiter (f—g— a— h— eis— dis) gebildeten, kontrapunktisch

miteinander verbundenen, skalenmäßig auf- und absteigenden

Tonreihen, In die plötzlich Im 6. Takt ein „systemfremdes“ c”

an pointierter Stelle eingeführt wird. In Takt 9, einem Ober­

leitungstakt, erscheint dieses c” abermals mit einem d5 In der

Begleitung; beide Töne dienen der Vorbereitung des in Takt 10

ganz schnell aufeinanderfolgenden c-Moll-C-Dur-Wechsels, der

aber sogleich wieder zurückgenommen wird, indem nach Takt 11,

einer genauen Wiederholung von Takt 9, in T ak t 12, unter Bei­

behaltung der gleichen rhythmischen und motivischen Anlage

der Nonenakkord über As mit reiner und tiefalterierter Quint

(statt es: eses, als d geschrieben) erklingt. Wir hören also an

dieser Stelle so etwas wie eine nachträgliche Rechtfertigung des

33

das ganze Stück einleitenden Ganztonkomplexes. Darüber hin­

aus wird an dieser Stelle auch der historische Zusammenhang mit

der traditionellen Musik deutlich. Schon aas dem hier An­

gedeuteten kann man erkennen, wie verschiedenartig Debussy

ein und dasselbe Runstmittel, hier die Ganztonreihe, ver­

wendet.

Betrachten wir schließlich noch ein drittes Werk von Debussy,

„Pagodes“ (Estampes 1). Grundlage dieses Stückes ist die

anhemitonische (halbtonlose) Pentatonik (h— eis— dis—fis— gis),

aus der alle formkonstitutiven musikalischen Gedanken (Themen

und Motive) gebildet werden, Bereits Im 5. Takt erscheint In den

Begleitharmonien ein a, das aber nur als Vorbote der beiden

m den Takten 7— 10 erscheinenden Töne ais und e autzufassen

ist. Tatsächlich ist also hier die Pentatonik in Diatonik (H-Dur)

übergegangen; die folgenden Takte kehren allerdings wieder

zur Pentatonik zurück, In der anschließenden Episode wird

der Tonvorrat abermals erweitert und zwar um die Töne eis, g

( = fisis) und a. Diese Töne treten während des ganzen Stückes

nur in den (eingeschobenen) Episoden auf und haben also für die

Gesamtkonzeption nur sekundäre Bedeutung. Wer das Stück

auf diese Weise analysiert, wird feststellen, daß der (der alten

Diatonik) entsprechende Tonvorrat — die pentatonische Reihe

mit h als Grundton — stets die Tendenz zeigt, sich nach H-Dur

zu entwickeln, d. h, zu erweitern, während die den „Episoden“

zugehörenden Zusatztöne ais Alterationen im üblichen Sinn an­

zusprechen sind. Der ästhetische Reiz dieses Stückes beruht auf

der Dynamik des Tonmaterials und der einleuchtenden formalen

Konfrontation der verschiedenen Stadien seiner Entfaltung.

Wesentlich ist, daß die Pentatonik als Grundlage dient, daß sie,

ganz abgesehen von den (zahlreichen) Partien Innerhalb des

Stückes, Anfangs- und Schlußtakte allein beherrscht. Am An­

fang wird sie langsam, „aufgebaut“ — erst sind es zwei Töne

fh— fis), womit bereits die Tonalität fixiert Ist, dann wird ein

dritter (gis) hinzugefügt und im 3, Takt sind endlich alle fünf

Töne gegeben — , und am Schluß steuert alles auf den pentatonischen Fünfklang zu, der als Schlußakkord figuriert. Dieser

Klang, der das gesamte konstitutive Tonmatenal zusammen­

faßt. wird bereits vorher durch die lebhafte fünkcönlge Figu­

ration der Schlußtakte erzeugt, ehe er am Schluß tatsächlich als

34

Akkord auftritt. Die besondere Eigenschaft dieses Akkords ist es,

nicht wie unsere traditionellen Drei-, Vier- und Fünfklänge

durch Terzsdiidirung entstanden zu sein, sondern durch Quint­

schichtung, Die Lage der einzelnen Töne läßt ihn jedoch wieder

als Verwandten des (durch Terzschichtung entstandenen) Undezimenakkords erscheinen.