2003 - Astronomiefreunde Waghäusel

Werbung

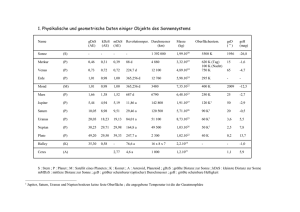

As O O OO O Wa g hä 00 iefreunde nom 20 tro . us e l e . V AFW - aktuell Heft 9, Ausgabe 1/2003 Ausga beda tum 9 .12.02 Das Planetarium Mannheim Nur wenige Autominuten von uns entfernt befindet sich eine Kultur- und Bildungseinrichtung, die in der breiten Öffentlichkeit auch viele Jahre nach ihrer Eröffnung immer noch weitgehend unbekannt und noch vielmehr ungenutzt ist - das Planetarium in Mannheim. Am 16. November machte sich aus unserem Verein eine immerhin 30 Personen starke Gruppe zu einem Besuch dieser astronomischen Stätte auf. Nach monatelangem Umbau war das Planetarium Mannheim im September wieder eröffnet worden. Der kundige Besucher wird auf den ersten Blick beim Betreten Planetariums keine Veränderung bemerken. Lediglich im Foyer steht von einer gläsernen Abschrankung umgeben der bekannte alte Projektor, der jeweils zu Beginn einer Vorstellung zu den imposanten Klängen von Richard Strauss’ "Also sprach Zarathustra" im Zentrum der Projektionskuppel emporgefahren wurde. Dieser Projektor aus dem Hause Carl Zeiss Jena wurde nun im Rahmen der Modernisierungsmaßnahmen gegen ein Modell der neuesten Generation des gleichen Herstellers ersetzt. Er unterscheidet sich in seinem äußeren Erscheinungsbild das einem riesigen Ei ähnelt deutlich vom alten Modell in Hantelform. Seine eigentliche Innovation jedoch liegt in der Projektionstechnik, die auf modernster Glasfaseroptik basiert. Diese ermöglicht einen weit realistischeren Eindruck vom Himmelszelt, als dies bislang möglich war. Sogar das Flimmern der Sterne ist täuschend echt. Das Band der Milchstraße, welc hes heute kaum noch jemand am echten Himmel zu Gesicht bekommt, zieht sich eindrucksvoll von Horizont zu Horizont. An der Machart der Vorstellung an sich hat sich gegenüber früheren Zeiten nichts geändert. Das aktuelle Programm ändert sich in jedem Quartal und befasst sich schwerpunktmäßig mit einem Thema aus der Astronomie, welches auch dem Laien auf anschauliche Weise die Zusammenhänge erläutert. In das Programm ist der aktuelle Sternenhimmel im Verlauf einer Nacht eingebunden. Fortsetzung auf Seite 2 ... Besuchen Sie uns auch im Internet unter http://www.people.freenet.de/afw2000/home.html O O OO O Wa g hä 00 As AFW- aktuell iefreunde nom 20 tro . us e l e . V Lieber Sternfreund, liebe Sternfreundin, Das neue Jahr bringt uns aus astronomischer Sicht wieder eine ganze Reihe von besonderen Begebenheiten. Allein der Mai wird uns 3 himmlische Leckerbissen bescheren. Da ist der Transit des Planeten Merkur vor der Sonnenscheibe, eine totale Mond- und eine partielle Sonnenfinsternis zu erleben. Wenn auch so vieles am Himmel lange Zeit vorhersagbar ist, was uns das neue Jahr in astronomischer Hinsicht bringen wird, so bleibt so viel mehr in unseren persönlichen Angelegenheiten, das mehr oder weniger im Ungewissen liegt - und das ist auch gut so. Auch wenn wir Menschen dazu neigen alles im Vorraus zu wissen, alles berechnen zu können, alles zu planen, so macht gerade die Unvorhersehbarkeit der Ereignisse das Leben so spannend und so lebenswert. Lassen wir uns also überraschen und trösten wir uns damit, dass auch am Himmel längst nicht alles vorhersagbar ist. Wer weiß schon, ob in diesem Jahr wieder ein spektakulärer Komet aus den Tiefen des Alls auftauchen wird oder ob einer der diesjährigen Sternschnuppenströme einen Meteorsturm inszenieren wird? Zum ersten Mal kann ich Ihnen in dieser Ausgabe von AFW-aktuell einen Beobachtungsbericht unseres aktiven Sternfreundes Oswald Dörwang präsentieren. Gerade eine Mitgliederzeitschrift wie unsere bietet hierfür einen hervorragenden Rahmen. Ich würde mich freuen, wenn dies Schule machen würde, und wir zukünftig mehr solcher Berichte lesen könnten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein glückliches, zufriedenes und vor allem ein gesundes neues Jahr 2003. Viel Spaß beim Lesen. ... Fortsetzung von Seite1 Neben dem Hauptprogramm gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Veranstaltungen, wie das Kinderprogramm speziell für unsere Kleinsten ausgearbeitet und Sondervorstellungen an verschiedenen Wochentagen. Wer auf didaktische Ausführungen verzichten möchte, kann samstags abends auf seine Kosten kommen. Unter dem Titel "Hörspiel unterm Sternenhimmel" werden in Zusammenarbeit mit dem Südwestfunk Hörspiele dargeboten. Der Zuhörer lehnt sich bequem im Sessel zurück und genießt völlig entspannt die Handlung und den wundervollen Sternenhimmel über sich. Kon ta kta dresse n: 1 . Vo rsitzend er: R udo lf Wol l, Kettele rstr. 1 9, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/366 6 2 2. Vorsi tzen der : Wo lfgan g Ste gmül ler, Vog esen str. 1 1, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/605 95 Ausga beda tum 9 .12.02 (Wolfgang Stegmüller) O O OO O Wa g hä 00 As iefreunde nom 20 tro AFW- aktuell . us e l e . V Wäre eine solche Vorstellung nicht auch etwas für Sie und Ihre Familie oder für einen Bekannten? Das aktuelle Programm des Planetariums erhalten Sie mit dieser neuen Ausgabe unseres Verreinsheftchens AFW-aktuell. Glauben Sie mir, ein Besuch des Planetariums ist in jedem Fall lohnend und das tolle ist, die Vorstellung ist völlig unabhängig vom Wetter. Astronomie heute Ausga beda tum 9 .12.02 Planetenentstehung in wenigen hundert Jahren Riesenplaneten wie der Jupiter entstehen nicht in Millionen, sondern in wenigen hundert Jahren. Das ist das Ergebnis neuer Simulationen des Astronomen Lucio Mayer von der Universität Zürich. Mayer und seine Kollegen aus den USA und Kanada veröffentlichten ihre Ergebnisse jetzt im Fachblatt Science. Die Berechnungen der Forscher, die auf einem erheblich verfeinerten Modell beruhen, werfen damit die bisherigen Vorstellungen zur Planetenentstehung über den Haufen. "Wenn ein Riesenplanet nicht schnell entsteht, dann entsteht er wahrscheinlich gar nicht", fasst einer der beteiligten Forscher, Thomas Quinn von der University of Washington in Seattle, die Ergebnisse der Simulationen zusammen. Die Planeten müssen nämlich in ihrer Entstehungsphase die kräftige, heiße Strahlung ihres jungen Zentralgestirns überstehen. Wenn der Entstehungsprozess zu lange dauert, werden jedoch die Gase von der Strahlung des Sterns wieder zerstreut. Gemäß dem Standardmodell der Planetenentstehung bilden sich die Himmelskörper in einer rotierenden Scheibe aus Gas und Staub um den jungen Stern. Zunächst entstehen dabei kleinere Verdichtungen in dieser Wolke, welche die Kerne der künftigen Planeten bilden. Schon dieser Vorgang sollte nach den bisherigen Vorstellungen rund eine Million Jahre dauern. Erst danach sammeln die Riesenplaneten langsam ihre gewaltigen Gashüllen an - ein Prozess, der noch einmal mehrere Millionen Jahre dauern sollte. Die neuen Simulationen von Mayer und seinen Kollegen zeigen nun jedoch, dass die Gasscheibe schon nach wenigen Umdrehungen fragmentiert, also in einzelne Verdichtungen zerfällt. Aus diesen Verdichtungen bilden sich dann innerhalb kürzester Zeit die Riesenplaneten. Allerdings vermag auch dieses Modell nicht zu erklären, warum die meisten Sterne von Riesenplaneten auf sehr engen Umlaufbahnen umkreist werden. Quelle: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2002-11/uow-jpf112202.php Erste kommerzielle Mondmission startet im Oktober 2003 Im Oktober 2003 soll erstmals eine kommerzielle Raumsonde zum Mond fliegen. Das kalifornische Unternehmen TransOrbital hat Anfang der Woche in Moskau einen Vertrag über den Start der Sonde TrailBlazer unterzeichnet. Vertragspartner ist das russisch-ukrainische Raumfahrtunternehmen Kosmotras, das ausgemusterte Interkontinentalraketen für Weltraumstarts nutzt. TrailBlazer soll nicht nur Bilder vom Mond liefern. Gegen Gebühr befördert die Sonde auch Briefe oder gar die Asche Verstorbener zum Erdtrabanten. Die unbemannte Sonde soll den Kontaktad ressen : 1. Vo rsitze nde r: R udo lf Woll , Kettele rstr. 1 9, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/366 6 2. Vorsitzen der : Wo lfgan g Ste gmül ler, Vog esen str. 1 1, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/605 95 3 O O OO O Wa g hä 00 As AFW- aktuell iefreunde nom 20 tro . us e l e . V Mond zunächst drei Monate lang umkreisen und hochaufgelöste Bilder seiner Oberfläche liefern. Diese Bilder können sowohl von Instituten für Forschungszwecke als auch von Unternehmen zum Beispiel für den Einsatz in der Werbung erworben werden. Für den Transport einer kurzen Mitteilung zum Mond berechnet TransOrbital einen Preis von 16,95 Dollar, die Asche Verstorbener reist zum Preis von 2500 Dollar pro Gramm zum Mond. TransOrbital plant in den kommenden Jahren regelmäßig derartige Missionen zum Mond durchzuführen. Nach Angaben des Unternehmens liegen bereits Tausende von Aufträgen für den ersten TrailBlazer-Flug vor. Der Start der Sonde kostet 20 Millionen Dollar. Als Trägerrakete wird eine konvertierte SS-18 aus dem Arsenal der ehemaligen Sowjetarmee verwendet. Die SS-18 trug ursprünglich zehn nukleare Gefechtsköpfe. Kosmotrans hofft insgesamt 150 der Interkontinentalraketen in Trägerraketen für Weltraummissionen umzuwandeln. Quelle: http://www.newscientist.com/news Das Himmelsgeschehen im 1. Quartal 2003 Der Sonnenlauf Der scheinbare Lauf der Sonne durch die Sternbilder des Tierkreises ergibt sich aus den unterschiedlichen Perspektiven, die sich vom Blick von der Erde zur Sonne ergeben. Da die Erde innerhalb eines Jahres die Sonne umrundet, steht diese von der Erde aus gesehen stets vor einem anderen Sternenhintergrund. Der Sternenhintergrund kann natürlich nicht gesehen werden da die Sternbilder, die von der Sonne durchlaufen werden, in Richtung der Sonne stehen und sich somit am Taghimmel befinden. Das Jahr beginnt die Sonne im Sternbild Schütze. Sie bewegt sich weiter ostwärts, überholt am 11.01. den Planeten Merkur und tritt am 19.01. in das Sternbild Steinbock ein, in dem derzeit auch die Planeten Uranus und Neptun ihre Bahn ziehen. Am 16. Februar erfolgt der Wechsel der Sonne in den Wassermann und am 12. März betritt sie das Sternbild Fische, welches sie erst im nächsten Quartal wieder verlassen wird. Mondphasen Die Mondphasen des 1. Quartals sind der Tabelle 1 zu entnehmen. Januar Februar März erstes Viertel 10.01.2003 09.02.2003 11.03.2003 Vollmond 18.01.2003 17.02.2003 18.03.2003 letztes Viertel 25.01.2003 23.02.2003 25.03.2003 Neumond 02.01.2003 01.02.2003 03.03.2003 Planetensichtbarkeiten Merkur Der flinke Planet hat gerade eine bescheidene Phase der Abendsic htbarkeit beendet. Ende Januar erreicht Merkur zwar schon wieder seinen größten westlichen Winkelabstand von Kon ta kta dresse n: 1 . Vo rsitzend er: R udo lf Wol l, Kettele rstr. 1 9, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/366 6 4 2. Vorsi tzen der : Wo lfgan g Ste gmül ler, Vog esen str. 1 1, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/605 95 Ausga beda tum 9 .12.02 Tabelle 1: Mondphasen im 1. Quartal 2003 O O OO O Wa g hä 00 As iefreunde nom 20 tro AFW- aktuell . us e l e . V Ausga beda tum 9 .12.02 der Sonne, aber wegen der flach über dem Horizont verlaufenden Ekliptik kommt es wohl kaum zu einer Morgensichtbarkeit. Bei extrem klarem Himmel ist der Versuch ihn in den horizontnahen Dunstschichten kurz vor Sonnenaufgang zu sehen zwischen dem 23. und dem 29. Januar noch am aussichtsreichsten. Venus Venus hat noch immer ihre Rolle als strahlender Morgenstern inne. Sie steht zu Quartalsbeginn nahe dem Mars, überstrahlt ihn aber hoffnungslos mit einer Helligkeit von -4m5. Im Verlauf der nächsten Tage und Wochen verringert Sie ihren Horizontabstand jedoch beträchtlich, da sie nun in die südlichen Bereiche ihrer Umlaufbahn eintritt. Wegen der flach am Morgenhimmel verlaufenden Ekliptik in dieser Jahreszeit wird die letzte Sichtbarkeit der hellen Venus Anfang Februar liegen. Das Venusscheibchen wird dann zu 2/3 beleuchtet und die Helligkeit auf ca. -4 m2 gesunken sein. Mars Mars ist Planet der 2. Nachthälfte. Am 1. Januar erfolgt der Aufgang des nun 1m5 hellen roten Planeten um 4:13 Uhr. Bis Sonnenaufgang hat er gerade einmal eine Horizontnähe von knapp 25° erreicht. Am letzten Tag des Quartals hat er zwar seine Helligkeit beträchtlich auf 0m5 gesteigert, aber gleichzeitig eine südlichere Deklination eingenommen, was seine Beobachtung weiter erschwert. Durch seine noch immer große Entfernung zur Erde erreicht der Durchmesser seines Scheibchens zum Ende des Quartals bescheidene 7,5’’ (Bogensekunden). Er ist somit für die teleskopische Beobachtung weiterhin uninteressant. Jupiter Jupiter ist nun am besten zu beobachten. Am 1. Januar geht er um 19:30 Uhr auf und steht die ganze Nacht über am Himmel. Mit seiner Helligkeit von -2 m5 ist er das mit Abstand auffälligste Gestirn. Der Äquatordurchmesser beträgt 44’’. Bis zum Tag seiner Opposition am 11.02.2003 nimmt seine Helligkeit geringfügig auf -2m6 und sein Äquatordurchmesser auf 45,4’’ zu. Unaufhaltsam bewegt der Riesenplanet sich rückläufig auf den prächtigen offenen Sternhaufen M44 im Krebs zu, dessen Ausläufer er in den letzten Märztagen erreic ht. Bereits mit kleinen Teleskopen ist neben den auffälligen Wolkenbändern der tägliche Reigen seiner 4 hellsten Monde beobachtbar. Saturn Saturn begegnet in der Nacht vom 4. auf 5. Januar dem Supernovarest M1. Er wird gegen Mitternacht samt seiner Monde direkt vor dem schwach glimmenden Nebel zu sehen sein. Bei Einbruch der Dunkelheit steht der Ringplanet bereits hoch am Himmel in bester Beobachtungsposition. Die Saturnringe sind immer noch weit geöffnet. Mit seiner Helligkeit von -0m9 gehört er zu den hellsten Himmelskörpern und ist sehr auffällig. In den folgenden Wochen zieht Saturn sich immer mehr aus der 2. Nachthälfte zurück. Sein Untergang erfolgt am 1. Januar noch um 7:15 Uhr, am 31. März bereits um 1:26 Uhr. Dennoch ist er über das ganze Quartal hindurch der Star unserer abendlichen Beobachtungen am Teleskop. Am 16.01 und am 12.02. finden enge Begegnungen mit dem Mond statt. Kontaktad ressen : 1. Vo rsitze nde r: R udo lf Woll , Kettele rstr. 1 9, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/366 6 2. Vorsitzen der : Wo lfgan g Ste gmül ler, Vog esen str. 1 1, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/605 95 5 As O O OO O Wa g hä 00 iefreunde nom 20 tro AFW- aktuell . us e l e . V Die Konjunktion von Uranus steht bald bevor und so verabschiedet sich der Gasplanet schon in den ersten Januartagen von der Himmelsbühne. Seine Konjunktion erreicht Uranus am 17. Februar. Neptun Am 1. Januar steht Neptun bei Sonnenuntergang nur noch 17° über dem Südwestlichen Horizont. Bis zum Einbruch der Dunkelheit sinkt er so tief herab, dass er nicht mehr beobachtet werden kann. Am 30. Januar holt die Sonne Neptun ein. Es ist Konjunktion. Der Fixsternhimmel Als Gegenstück zum Sommerdreieck steht in den Wintermonaten Dezember, Januar, Februar das Wintersechseck am Himmel. Es setzt sich zusammen aus den hellen Sternen Capella im Fuhrmann, Aldebaran im Stier, Rigel im Orion, Sirius im Großen Hund, Procyon im Kleinen Hund und Pollux in den Zwillingen. Capella ist der einzige zirkumpolare Stern dieses Sechsecks, d.h. sie geht während des ganzen Jahres nicht unter. Am 10. Dezember um Mitternacht steht sie auf unseren Breitengraden fast im Zenit. Ziemlich genau 50° südlich davon steht Rigel, der Fuß des Orion. Aldebaran liegt etwa auf der Mitte dazwischen, jedoch etwas westlich. Da er rötlich leuchtet, wird er auch "Das rote Auge des Stiers" genannt. Der südlichste Stern des Wintersechsecks und gleichzeitig der hellste Stern am irdischen Himmel ist der bläulich schimmernde Sirius. Pollux ist neben Castor einer der beiden Zwillinge aus der griechischen Mythologie. Ein sehr markantes Objekt ist der Offene Sternhaufen der Plejaden, bei dem mit bloßem Auge bis zu sechs Sterne gesehen werden können. Er ist etwa 78 Millionen Jahre alt, was aus astronomischer Sicht noch sehr jung ist. Ihre ganze Schönheit zeigen die Plejaden, auch M45 genannt, jedoch erst im Feldstecher oder einem kleineren Fernrohr. Mit größeren Teleskopen lassen sich noch weitere Offene Sternhaufen am Winterhimmel bewundern. Besonders hervorzuheben ist M37 im Fuhrmann, der 150 Sterne auf einer Fläche mit einem Winkeldurchmesser von 24 Bogenminuten (fast ein Monddurchmesser) verteilt. Natürlich gibt es auch noch andere Objekte. Nennenswert sind dabei der Crabnebel M1 (siehe Saturn) im Stier, ein Überrest der Supernovaexplosion im Jahre 1024. Das Paradeobjekt des Winters ist jedoch M42, der große Orionnebel. Mit einer Entfernung von 1600 Lichtjahren ist er der nächste Gasnebel. Mit einer Helligkeit von 2 m9 ist er schon durch den Feldstecher im Schwertgehänge des Orion als diffuser Nebelfleck zu erkennen, doch seine ganze Pracht eröffnet er uns erst in größeren Teleskopen. Hier können dann auch die sogenannten Trapezsterne getrennt werden. Die vier sichtbaren Sterne sind erst 500.000 Jahre alt und bilden das am besten untersuchte Sternentstehungsgebiet. Durch ihre hohe Temperatur bringen sie das umliegende Gas zum Leuchten. Die dunklen Strukturen entstehen durch besonders dichte Staubregionen im Vordergrund, die das Licht nicht mehr durchdringen kann. Kon ta kta dresse n: 1 . Vo rsitzend er: R udo lf Wol l, Kettele rstr. 1 9, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/366 6 6 2. Vorsi tzen der : Wo lfgan g Ste gmül ler, Vog esen str. 1 1, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/605 95 Ausga beda tum 9 .12.02 Uranus O O OO O Wa g hä 00 As AFW- aktuell iefreunde nom 20 tro . us e l e . V Süd Abbildung a: Die Karte zeigt den Himmelsanblick vom Osten über Süden bis nach Westen wie er sich Anfang Februar gegen 22 Uhr darstellt. Sie gilt auch Anfang Januar gegen Mitternacht und im März bei Einbruch der Dunkelheit. Das kleine Kreuz stellt den Zenit dar. Konstellationen und Ereignisse Datum 04.01.2003 11.01.2003 02.02.2003 21.03.2003 17.12.2002 Ereignis Erde im Perihel (Sonnennähe) Venus in größter westlicher Elongation (Winkelabstand von der Sonne: 47°) Jupiter in Opposition zur Sonne Sonne im Frühlingspunkt (Tagundnachtgleiche) Saturn in Opposition zur Sonne Tabelle 2: Konstellationen und Ereignisse im 1. Quartal 2003 Ausga beda tum 9 .12.02 Das Sonnensystem, Teil 4 - Das äußere Planetensystem Die Welt der Gasriesen Sind schon einige der terrestrischen Planeten, wie Merkur oder gar Venus äußerst unwirtliche Himmelskörper mit unvorstellbaren meteorologischen Gegebenheiten, so entziehen sich die Gasriesen in ihrem Aufbau völlig unserer Vorstellungskraft. Gerade bei der Beobachtung der Planeten Jupiter und Saturn im kleinen Teleskop fällt es schwer sich vorzustelKontaktad ressen : 1. Vo rsitze nde r: R udo lf Woll , Kettele rstr. 1 9, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/366 6 2. Vorsitzen der : Wo lfgan g Ste gmül ler, Vog esen str. 1 1, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/605 95 7 Wa g hä AFW- aktuell . us e l e . V len, dass das was man sieht gar keine feste Planetenoberfläche darstellen soll. Werfen wir nun also nach den eher erdähnlichen Planeten des inneren Sonnensystems einen Blick auf diese uns ach so fremden Welten. Jupiter, König der Planeten: Jupiter, der fünfte Planet von der Sonne aus gerechnet, ist der größte Planet im Sonnensystem. Der Jupiteräquator ist elfmal so lang wie der Erdäquator. Alle anderen Himmelskörper im Sonnensystem zusammengenommen würden weniger als die Hälfte der Jupitermasse ausmachen. Man kann auch sagen: Das Sonnensystem besteht aus der Sonne selbst, aus Jupiter und aus ein paar Trümmern. Man hat den Jupiter als einen "missratenen Stern" bezeichnet. Die meisten Astronomen stimmten darin überein, dass ein Stern mehr als die 80fache Jupitermasse braucht, um in seinem Innern Kernreaktionen auszulösen. Immerhin gibt der Jupiter mehr Wärme ab, als er von der Sonne erhält. Diese innere Hitze ist von seiner Entstehung vor 4,5 Milliarden Jahren übriggeblieben. Der Jupiter besteht hauptsächlich aus Helium und Wasserstoff. Wie andere Riesenplaneten besitzt er keine feste Oberfläche. Etwa 1000 km unterhalb der äußeren Wolken presst der enorme Druck, der auf dem Jupiter herrscht, gasförmigen Wasserstoff in einen Ozean aus flüssigem Wasserstoff. Der Jupiter dreht sich so schnell - einmal alle 10 Stunden - , dass seine flüssige Masse sich am Äquator stark nach außen wölbt. Stürme toben in der Jupit er-Atmosphäre. Blitze sind zehntausend mal stärker als auf der Erde. Jupiter trägt den Namen des höchsten römischen Gottes zu Recht. Galileo Galilei beobachtete 1610 erstmals mit einem nach heutigen Verhältnissen hundsmiserablen Teleskop den Jupiter und entdeckte seine vier größten Trabanten. Ganymed, der größte der vier, ist der größte Trabant im gesamten Sonnensystem, sogar größer als der Planet Merkur. Er ist ein von Kratern übersäter Eisball, der fast ganz aus gefrorenem Wasser besteht. Fotos der Voyager-Sonde legen nahe, dass das Eis in große Platten zerbrochen ist, wie die Erdkruste. Der Trabant Kallisto ist fast doppelt so Kon ta kta dresse n: 1 . Vo rsitzend er: R udo lf Wol l, Kettele rstr. 1 9, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/366 6 8 2. Vorsi tzen der : Wo lfgan g Ste gmül ler, Vog esen str. 1 1, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/605 95 Ausga beda tum 9 .12.02 As O O OO O 00 iefreunde nom 20 tro O O OO O Ausga beda tum 9 .12.02 Wa g hä 00 As iefreunde nom 20 tro AFW- aktuell . us e l e . V weit vom Jupiter entfernt wie Ganymed. Kennzeichen dieses Trabanten ist das riesige Walhalla-Becken. Vor langer Zeit schlug ein großer Meteorit auf Kallisto auf. Seine Hitze schmolz einen Teil der Eiskruste und ließ einen See entstehen, der schnell wieder gefror. Gebrochene Eisringe findet man noch 2000 km vom Zentrum des Beckens entfernt. Der Trabant Europa ist etwas kleiner als der Mond. Er hat eine ebene Oberfläche. Der Unterschied zwischen den höchsten und tiefsten Stellen beträgt nur etwa 100 Meter. Unter einer fünf Kilometer dicken Eiskruste liegt vermutlich ein tiefer Ozean aus Wasser. Der Jupiter-Trabant Io ist der unheimlichste im ganzen Sonnensystem. Die Voyager-Sonde registrierte im Vorbeiflug neun aktive Vulkane. Die vulkanischen Aktivitäten auf dem gesamten Trabanten sind stärker als die an den vulkanisch aktivsten Stellen der Erdoberfläche. Schirmförmige Wolken von Schwefelverbindungen werden mehr als 150 km hoch in den luftleeren Himmel von Io geblasen. Diese Verbindungen geben dem Trabanten seine einzigartige Farbenpracht. Saturn, der Herr der Ringe Saturn wird oft als der schönste Planet im Sonnensystem bezeichnet. Auch wenn seine herrlichen Ringe nicht mehr als einzigartig gelten, ist sein Ringsystem das hellste und komplexeste. Nach dem Jupiter ist der Saturn der zweitgrößte Planet des Sonnensystems und besteht wie Jupiter und andere Riesenplaneten - hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Unter dem Gewicht seiner Atmosphäre wird gasförmiger Wasserstoff etwa 1000 Kilometer unterhalb der Wolken zu einem flüssigen Ozean gepresst. Der Saturn hat eine geringere Dichte als der Jupiter. Da er sich nur wenig langsamer als der Jupiter dreht, ist die Ausbuchtung an seinem Äquator größer als die jedes anderen Planeten, denn die geringe Dichte des Saturn - noch geringer als die von Wasser - begünstigt diese Ausbuchtung sehr. Die Wolkenbänder in der Atmosphäre des Saturn erscheinen nicht so ausgeprägt und farbig wie die des Jupiters. Verschiedene Faktoren lassen die Wolken des Saturn verschwommen wirken. Die größere Entfernung zur Sonne (fast doppelt so weit wie Jupiter) hat viel tiefere Temperaturen zur Folge. Dadurch bilden sich WolKontaktad ressen : 1. Vo rsitze nde r: R udo lf Woll , Kettele rstr. 1 9, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/366 6 2. Vorsitzen der : Wo lfgan g Ste gmül ler, Vog esen str. 1 1, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/605 95 9 Wa g hä AFW- aktuell . us e l e . V ken in viel niedrigeren Schichten. Die geringere Schwerkraft des Saturn zieht die Atmosphäre nicht so stark zusammen wie auf dem Jupiter, weshalb die Wolken dicker sind. Durch die dickeren Wolken in niedrigeren Schichten sind Einzelheiten auf dem Saturn schwerer zu sehen als auf dem Jupiter. Kennzeichen des Saturn ist sein Ringsystem. Christian Huygens war 1656 der erste, der die Ringe des Saturn beobachtete. Insgesamt beträgt ihr Durchmesser ungefähr 274.000 Kilometer, das sind etwa 70 Prozent der Entfernung von der Erde zum Mond. Die Ringe sind jedoch teilweise weniger als 15 Meter dick und bilden gelegentlich bis zu 1.6 Kilometern hohe Wellen. Die Oberfläche des Ringsystems misst ungefähr das 80fache der Erdoberfläche. Die Ringe bestehen aus Milliarden kleiner Einpartikel. Die kleinsten davon sind so klein wie Zuckerkörner, die größten erreichen Hausgröße. Innerhalb des Ringsystems gibt es sechs Hauptregionen. Genaue Fotos von Raumsonden lassen Tausende von "Miniringen" innerhalb der Regionen erkennen. Die Ringe könnten aus Trümmern bestehen, die sich nie zu einem Trabanten formierten, oder aus den Überresten eines Trabanten. Der Saturn hat mindestens 17 Trabanten, wahrscheinlich mehr. Titan, der größte, ist der einzige Trabant mit einer dichten Atmosphäre. Sie ist sogar dichter als die der Erde. Der Titan ist etwas kleiner als Jupiters Ganymed, aber etwas größer als der Planet Merkur. Die Schicht der Atmosphäre ist etwa 200 Kilometer dick und besteht aus Stickstoff. Sonnenlicht reagiert mit dem kleinen Anteil von Methan in der Titanatmosphäre und erzeugt einen orangefarbenen Nebel. Dieser Dunst verhindert die Sicht auf die -178°C kalte Titanoberfläche. Man vermutet, dass die Nebelpartikel zusammenkleben, wachsen und als Nieselregen auf die Oberfläche fallen. Da die Oberfläche kalt genug ist, um Methangas zu verflüssigen, könnte es auf dem Titan Methanseen geben. Japetus ist ein weiterer Saturn-Trabant. Eine Seite zeigt eine helle, kraterübersäte, eisige Oberfläche, während die andere Seite nur ein Fünftel so hell ist. Einige Forscher nehmen an, dass der Trabant auf seiner Umlaufbahn dunkles Material an sich zieht. Andere meinen, dass es aus dem Innern von Japetus aufgestiegen sein könnte. Genau weiß man es noch nicht. Uranus, eine Welt für sich: Am 13. März 1781 machte der englische Astronom William Herschel einen verschwommenen blaugrünen Lichtfleck aus, als er den Himmel mit seinem Teleskop absuchte. Herschel dachte zunächst, er hätte einen Kometen entdeckt. Doch Berechnungen der Flugbahn zeigten, dass es sich um den ersten Planeten handelte, der in der neueren Geschichte entdeckt wurde. Herschel nannte ihn Georgim Siedem oder Georgstern zu Ehren von Englands König Georg III. Andere Astronomen schlugen dann den Namen des römischen Himmelsgottes vor - Uranus. Da der Uranus doppelt so weit von der Sonne entfernt ist wie der Saturn, verdoppelte seine Entdeckung auf einen Schlag das Ausmaß des Sonnensystems. Der Planet ist viermal so groß wie die Erde und damit der drittgrößte Gasriese. Für seine Umrundung der Sonne braucht er etwa 84 Jahre. Wie Jupiter und SaKon ta kta dresse n: 1 . Vo rsitzend er: R udo lf Wol l, Kettele rstr. 1 9, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/366 6 10 2. Vorsi tzen der : Wo lfgan g Ste gmül ler, Vog esen str. 1 1, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/605 95 Ausga beda tum 9 .12.02 As O O OO O 00 iefreunde nom 20 tro O O OO O Ausga beda tum 9 .12.02 Wa g hä 00 As iefreunde nom 20 tro AFW- aktuell . us e l e . V turn besteht er hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Seine Atmosphäre enthält etwas Methan. Es absorbiert den roten Anteil im Sonnenlicht und reflektiert den Rest, was dem Uranus seine blaugrüne Farbe verleiht. Uranus braucht fast 17 Stunden für eine Umdrehung um die eigene Achse, die allerdings um mehr als 98° zur Ebene seiner Umlaufbahn geneigt ist. Anders als die übrigen Planeten scheint Uranus auf seiner Umlaufbahn entlang zu rollen. Vielleicht hat vor langer Zeit ein Objekt den Uranus gerammt und auf die Seite gekippt. Die Drehung des Planeten setzt ihn der Sonne in einer besonderen Weise aus. Uranus zeigt erst einen und dann den anderen Pol der Sonne. Jeder Pol wird 42 Jahre lang ununterbrochen beschienen, gefolgt von einer gleichlangen Periode totaler Dunkelheit. Dies sind die Jahreszeiten des Uranus. Im Gegensatz zu Jupiter und Saturn wirbeln keine farbigen Wolken über die Oberfläche des Uranus. Der Planet sieht wie ein glatter blauer Ball aus. Auf dem Uranus ist es etwa -213°C kalt und seine Methanwolken bilden sich in sehr niedrigen Schichten der Atmosphäre. Ein nebliger Schimmer lässt Einzelheiten der Wolkenbildung noch weiter verschwimmen. Voyager 2, die 1986 als bisher einzige Raumsonde den Uranus besuchte, konnte nur weiße Methaneis-Wolken ausmachen. Obwohl eine Seite des Uranus jahrzehntelang ohne Sonne bleibt, ist sie nicht kälter als die sonnenbeschienene Seite des Planeten. Mit Winden tief in der Atmosphäre muss die Wärme auch auf die dunkle Seite gelangen. Am 10. März 1977 beobachteten Astronomen einen hellen Stern, vor dem der Uranus langsam vorbeizog. Sie erwarteten, dass der Stern verschwinden würde, als der Uranus sich auf ihn zu bewegte. Doch wurde der Stern mehrmals dunkler und wieder heller, bevor der Uranus sein Licht total verdeckte. Dies wiederholte sich, als der Stern auf der anderen Seite des Uranus wieder sichtbar wurde. Auf diese Weise wurde das Ringsystem des Uranus offenkundig. Das Ringsystem hat einen Durchmesser von ungefähr 102.000 Kilometern. Es enthält zehn Hauptringe und ein breites, verwaschenes Band von kleineren Partikeln. Die Ringe sind viel dünner, grober und dunkler als die Saturnringe. Der hellste und entfernteste Ring misst an seiner breitesten Stelle 90 Kilometer und ist 90 Meter dick. Er enthält schwarze Partikel von der Größe einer Murmel bis zur Größe einer Melone. Der Uranus hat eine Familie von 20 Trabanten (Stand 2001). Sie bestehen zumeist aus gefrorenem Wasserdampf und dem Eis anderer Gase, aber ihre Oberflächen sind erstaunlich dunkel. Die vier größten Trabanten zeigen Spuren von alten vulkanischen Aktivitäten, die viele ihrer ältesten Merkmale ausgeKontaktad ressen : 1. Vo rsitze nde r: R udo lf Woll , Kettele rstr. 1 9, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/366 6 2. Vorsitzen der : Wo lfgan g Ste gmül ler, Vog esen str. 1 1, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/605 95 11 Wa g hä AFW- aktuell . us e l e . V löscht haben. Gefrorene Seen einer geheimnisvollen Flüssigkeit füllen einige Krater des Oberon. Spalten und Rinnen erscheinen auf der Oberfläche von Titania und Ariel. Mit einem Durchmesser von nur 480 Kilometern zeigt der kleine Trabant Miranda Landschaften, die man normalerweise nur auf viel größeren Welten findet. Als Teile von Mirandas eisiger Oberfläche nach innen rutschten, entstanden riesige Klippen, die mehr als 15 Kilometer hoch sind. Wahrscheinlich ist Miranda mehrfach durch Kollisionen auseinandergebrochen. Bei der Neuvereinigung zum Trabanten gefror die Materie zu bizarren Formen. Neptun, der letzte Riese: Nach der Entdeckung des Uranus 1781 beobachteten Astronomen den Planeten sehr genau, um seine Umlaufbahn und seine zukünftigen Standorte berechnen zu können. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war den Astronomen klar, dass etwas nicht stimmte. Ihre Berechnungen berücksichtigten die Art und Weise, wie die Schwerkraft der Sonne und alle anderen bekannten Planeten auf den Uranus einwirken, aber die erwartete Position wich von der ab, die der Planet in Wirklichkeit am Himmel einnahm. Astronomen nahmen an, dass ein weiterer neuer Planet für das seltsame Verhalten von Uranus verantwortlich sein könnte. Zwei Mathematiker, John Couch Adams in England und Urbain Le Verrier in Frankreich, berechneten die Größe und den Standort des neuen Planeten. Doch keiner von beiden konnte einen Astronomen davon überzeugen, nach dem neuen Planeten Ausschau zu halten.1846 schickte Le Verrier schließlich seine Ergebnisse einem jungen deutschen Astronomen namens Johann Galle. Der entdeckte noch am selben Abend den Planeten Neptun. Der Neptun, der äußerste der Gasriesen, liegt 4,5 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt und benötigt für seine Umkreisung der Sonne 165 Jahre. Er ist etwas kleiner als der Uranus, aber immer noch fast viermal so groß wie die Erde. Wie beim Uranus entsteht die bläuliche Farbe des Neptun durch einen geringen Methananteil in der tiefen Atmosphäre aus Wasserstoff und Helium. Das Aussehen des Neptun weicht trotz ihrer vielen Übereinstimmungen überraschend stark von dem des Uranus ab. Sein Kennzeichen ist ein riesiges ovales Sturmsystem, der Große Dunkle Fleck. Dieser Sturm ist so groß wie die gesamte Erde. Er ähnelt dem Großen Roten Fleck, der in den Wolken des Jupiters wirbelt. Ein zweiter, kleinerer dunkler Fleck liegt in der Nähe von Neptuns Südpolregion. Kon ta kta dresse n: 1 . Vo rsitzend er: R udo lf Wol l, Kettele rstr. 1 9, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/366 6 12 2. Vorsi tzen der : Wo lfgan g Ste gmül ler, Vog esen str. 1 1, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/605 95 Ausga beda tum 9 .12.02 As O O OO O 00 iefreunde nom 20 tro O O OO O Ausga beda tum 9 .12.02 Wa g hä 00 As iefreunde nom 20 tro AFW- aktuell . us e l e . V Fetzen von Zirruswolken aus Methan formen ein dünnes silbriges Band quer über den blauen Planeten. Wie die anderen Riesenplaneten besitzt der Neptun Ringe. Das Ringsystem hat einen Durchmesser von 126.000 Kilometern und wird von drei dünnen Ringen und einer breiten Fläche von Staubpartikeln gebildet. Der äußerste Ring besteht aus mehreren dichten, relativ hellen Ansammlungen von Partikeln, die auf einem dünnen, schwachen Ring zu reiten scheinen. Forscher haben keine schlüssige Erklärung für diese Ansammlungen. Triton und Nereid sind die einzigen, der acht bekannten Neptun-Trabanten, die von der Erde aus entdeckt wurden. Die anderen fand erst Voyager 2. Triton, der größte Trabant, hat einen Durchmesser von 2.720 Kilometern. Da seine Umlaufbahn entgegengesetzt zur Drehrichtung des Neptun verläuft, wurde Triton möglicherweise durch Neptuns Schwerkraft in seine Umlaufbahn gezwungen. Er kreist so eng um den Planeten, dass er in Millionen von Jahren durch Neptuns Schwerkraft in Stücke gerissen und so eine Gruppe von Ringen erzeugen wird. Triton ist eingehüllt von einer Stickstoffatmosphäre, die 100.000 mal dünner ist als die der Erde. Er ist die kälteste Welt, die je von einer Raumsonde besucht wurde. Auf seiner Oberfläche gefrieren bei -236°C Stickstoff- und Methangase und bedecken ihn mit Frost. Nur wenige Krater sind auf Triton zu sehen, was bedeutet, dass Flüsse aus Eis den Trabanten in der jüngeren Vergangenheit überzogen haben. Die überraschendsten Kennzeichen Tritons sind seine Eis-Geysire. Die genaue Untersuchung von Bildern der Voyager-2-Sonde enthüllt mindestens zwei Ausbrüche. Sie werden möglicherweise von Seen aus flüssigem Stickstoff unterhalb der Tritonoberfläche erzeugt. Wenn die Flüssigkeit die extrem kalte Oberfläche erreicht, gefriert sie blitzschnell zu einem schirmförmigen Eis-Geysir, einem bis zu acht Kilometer hohen Strahl aus Eiskristallen und dunklem Material. Von den sanften Brisen der dünnen Tritonatmosphäre erfasst, fällt die Wolke in windgetriebene Streifen auf die Oberfläche zurück. Wo bleibt Pluto? Durch heutige Erkenntnisse muss immer mehr daran gezweifelt werden, ob Pluto überhaupt zu den Planeten unseres Sonnensystems gezählt werden sollte. Viele seiner Eigenschaften deuten eher darauf hin, dass es sich hierbei um ein sog. Kuiper-Objekt handelt. Neue Entdeckungen lassen es nur noch als eine Frage der Zeit erscheinen, bis Himmelskörper im Kuipergürtel gefunden werden, die Pluto auch größenmäßig in den Schatten stellen. Nach Beschluss der IAU (international astronomic union) behält Pluto zwar auch künftig den Rang eines Planeten, ich aber werde Pluto in der nächsten Ausgabe von AFW-aktuell zusammen mit den TNOs (Trans neptun objects) beschreiben. Termine und Veranstaltungen 11.01.2003 Erster Termin für unsere Sternführung (weitere Termine siehe Seite 16) 16.01.2003 Vortrag "Das Weltraumteleskop Hubble - wissenschaftliches Wunder unserer Zeit" Referent: Prof. Dr. D. C. Fries. Beginn: 20:00 Uhr, Stadtbibliothek Waghäusel Kontaktad ressen : 1. Vo rsitze nde r: R udo lf Woll , Kettele rstr. 1 9, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/366 6 2. Vorsitzen der : Wo lfgan g Ste gmül ler, Vog esen str. 1 1, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/605 95 13 O O OO O Wa g hä 00 As AFW- aktuell iefreunde nom 20 tro . us e l e . V 07.02.2002 20.02.2003 10.03.2003 Mitgliederversammlung im Vereinsheim des Hundesportvereins Wiesental. Beginn ist um 20:00 Uhr. Vortrag "Das neue Bild des Menschen nach Kopernikus, Galilei und Darwin" Referent: Georg Henneges. Beginn: 20:00 Uhr, Stadtbibliothek Waghäusel Beginn neuer VHS-Kurse "Praktische Astronomie für Jeden" Referent: Rudolf Woll, Bolandenschule Wiesental Beginn: 18:30 Uhr Einführungskurs (Anfänger), 20:00 Uhr Kurs für Fortgeschrittene Voranmeldung erbeten! Die Nacht der Leoniden, ein Rückblick Am 19.11.2002 kam wieder der Leonidenschauer der von dem Komet Temple Turtle entstand. Als bekannt wurde, dass dies der letzte Leonidenschauer für die nächsten 80 Jahre war an dem etwa bis zu 6000 Leoniden in einer Stunde zu sehen sind so die Prognosen, machten sich einige Sternfreunde vom „Astronomieverein Waghäusel 2000“ auf, sich Gedanken über die Beobachtung zu machen. Als nun die Gedanken eines jeden Interessierten untereinander diskutiert wurden, stand als Beobachtungsstandort die freie Flur und nicht der Aufenthalt in der Ortschaft fest. Als nun die Leonidennacht immer näher rückte, spielte das Wetter verrückt. Am Tag vor der besagten Nacht war es ein Wechselspiel mit Sonne und Wolken. Als die Nacht herein brach, war der ganze Himmel mit Wolken bedeckt, so dass man sich darauf einigte das gemeinsame Treffen vom Wetter entscheiden zu lassen. Ich stellte mir meinen Wecker um 02:00 Uhr um mir die Wetterlage anzusehen. Als ich sah, dass der Himmel immer noch bedeckt war und es regnete, kam die Frage auf was tun! Diese Frage blieb nicht lange ungelöst. Ich schaute im Internet in der Wettervorhersage nach. Während ich mir die Wetterkarten so gegen 3:40 Uhr ansah, rief auch schon Astronomiefreund Wolfgang an. Er meinte wir haben mit dem Wetter ziemlich Pech und die Leonidenbeobachtung fällt buchstäblich ins Wasser und dass er zu Hause bleibt. Ich dagegen habe kurz nach unserem Gespräch geglaubt, auf der Wetterkarte nordwestlich ein Wolkenloch zu erkennen. Gleich darauf verlies ich das Internet und packte ein paar Sachen die noch nicht im Auto waren kurzer Hand zusammen und fuhr um 3:55 Uhr los Richtung Frankfurt. Unterwegs bog ich nach Mainz ab und fuhr weiter Richtung Westen. Als auf einmal der Mond zwischen den Wolken hervor kam wusste ich, DAS IST DER RICHTIGE WEG. Plötzlich sah ich ein Wolkenloch und versuchte eine Ausfahrt zu finden die auch nach kurzer Zeit kam. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht wo ich mich befand, da ich den Namen der Autobahnausfahrt nicht registriert hatte. Auf der Landstrasse angekommen suchte ich nach einem Feldweg auf dem ich etwas abseits der Strasse mein Auto abstellen konnte. Leider vergeblich! So blieb mir nur ein kleiner grüner, ausreichender Streifen am Fahrbahnrand der Kon ta kta dresse n: 1 . Vo rsitzend er: R udo lf Wol l, Kettele rstr. 1 9, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/366 6 14 2. Vorsi tzen der : Wo lfgan g Ste gmül ler, Vog esen str. 1 1, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/605 95 Ausga beda tum 9 .12.02 Vereinsmitteilungen O O OO O Wa g hä 00 As iefreunde nom 20 tro AFW- aktuell . us e l e . V Ausga beda tum 9 .12.02 Landstrasse als Parkmöglichkeit übrig. Als ich mein Auto abgestellt hatte und ausstieg, begann ich sogleich den Himmel zu mustern. Plötzlich erschienen ohne jede Vorwarnung 5 Leoniden im Abstand von 2 Sekunden. Diese flogen mit ihren verschiedenen Helligkeitsstufen in unterschiedlichen Richtungen von dem Sternbild weg aus dem sie kamen. Dieses ist kein anderes als wie schon der Name der Sternschnuppen besagt, nämlich das Sternbild LÖWE. Nach diesem kleinen Sternschnuppenregen huschten die Leoniden in unterschiedlichen Zeitabständen über den Himmel. Mal einzeln, mal paarweise. Die Leoniden hatten vereinzelt die Helligkeit von Jupiter erreicht evtl. sogar noch heller. Auch versuchte ich ein paar Bilder zu fotografieren, was mir, durch ständiges vorbeifahren der Autos, nicht gelang. Tja der Standort war eben nicht der Allerbeste. Dennoch, es war ein sehr schöner Anblick der Sternschnuppen. Als etwa nach 25 Minuten die Wolken den Himmel verdunkelten und ich 30 Leoniden gezählt hatte, machte ich mich um 05:30 Uhr auf den Rückweg. Bevor ich nun die endgültige Heimfahrt antrat, fuhr ich noch in die Ortschaft die von meinem Haltepunkt etwa 400 Meter entfernt war um zu sehen, wo ich mich überhaupt befand - es ist die Ortschaft Ingelheim/Rhein. Abbildung b: Beobachtete Leonidenspuren. Sehr schön ist zu erkennen, dass alle Meteore von der selben Gegend ausgehen, - dem Radianten. Der Meteor durch das Sternbild Zwillinge ist keine Leonide, es handelt sich um eine sporadische "Sternschnuppe". Kontaktad ressen : 1. Vo rsitze nde r: R udo lf Woll , Kettele rstr. 1 9, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/366 6 2. Vorsitzen der : Wo lfgan g Ste gmül ler, Vog esen str. 1 1, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/605 95 15 O O OO O Wa g hä 00 As AFW- aktuell iefreunde nom 20 tro . us e l e . V Nun begann die endgültige Heimreise mit einem Kaffeestopp an der Rastanlage Lorsch West. Nach meiner Ankunft zu Hause brachte es der Tacho ans Tageslicht. Die Entfernung betrug im gesamten 260 km. Daheim machte ich mich sogleich an die Arbeit meine ganzen Utensilien wieder aufzuräumen. Nach einem ausgiebigen Frühstück lies ich diese Stunden Revue passieren. Fazit dieser Leonidennacht: Obwohl ich erst den Sternschnuppenregen am Ende des Maximums sah, waren die vielen unterschiedlichen starken, hellen und langen Lichtspuren der Leoniden sehr beeindruckend!!! Oswald Dörwang Mitgliederversammlung Am 07.02.2003 findet unsere diesjährige Mitglieder- oder Generalversammlung statt. Beginn ist um 20:00 Uhr im Vereinsheim des Hundesportvereins Wiesental. Wir bitten um zahlreiches und pünktliches Erscheinen. Satzungsgemäß finden die ersten Wahlen der Vorstandschaft in unserer Vereinsgeschichte statt. Die weiteren Programmpunkte der Tagesordnung entnehmen Sie aus der gesonderten Einladung, die Sie zusammen mit diesem Heftchen erhalten. Sternführung im 1. Quartal Sollte, wie schon so oft, keiner der oben angegebenen Termine aus witterungsbedingten Gründen geeignet sein, so werden wir kurzfristig weitere Termine im Mitteilungsblatt der Stadt Waghäusel und der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen veröffentlichen. Mitglieder aus anderen Gemeinden haben die Möglichkeit diese Termine unserer Homepage im Internet zu entnehmen (Adresse auf der Titelseite dieses Heftes unten). Mitgliederfortschreibung Am 19. Dezember 2002 gehörten unserem Verein 107 Mitglieder an. Kon ta kta dresse n: 1 . Vo rsitzend er: R udo lf Wol l, Kettele rstr. 1 9, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/366 6 16 2. Vorsi tzen der : Wo lfgan g Ste gmül ler, Vog esen str. 1 1, 6 875 3 Wag häu sel, Tel.: 0 725 4/605 95 Ausga beda tum 9 .12.02 Für unsere Sternführung im 1. Quartal 2003 sind folgende Termine festgesetzt: Die Sternführung findet wie üblich nur Datum Uhrzeit einmal statt, und zwar am ersten wetter11. und 12.01. 19:30 Uhr (MEZ) mäßig geeigneten Termin. Wegen 08. und 09.02. 19:30 Uhr (MEZ) andauernder Störungen unserer Stern08. und 09.03. 19:30 Uhr (MEZ) führungen durch Autoscheinwerfer, findet die Sternführung fortan auf der alten B36 Tabelle 3: Termine für Sternführungen gleich nach der Unterführung statt. Bitte im 1. Quartal 2003 parken Sie bei der Wallfahrtskirche.