Ökologie der Vögel

Werbung

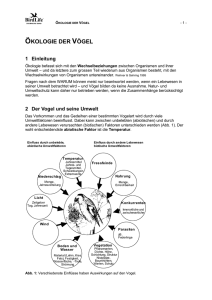

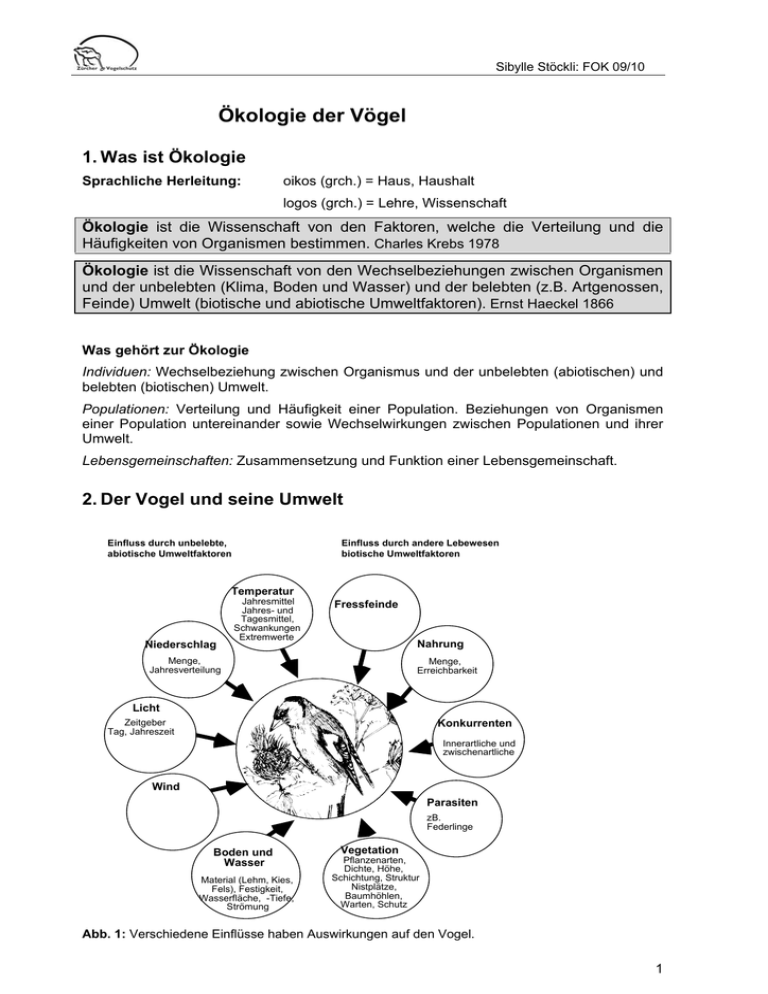

Sibylle Stöckli: FOK 09/10 Ökologie der Vögel 1. Was ist Ökologie Sprachliche Herleitung: oikos (grch.) = Haus, Haushalt logos (grch.) = Lehre, Wissenschaft Ökologie ist die Wissenschaft von den Faktoren, welche die Verteilung und die Häufigkeiten von Organismen bestimmen. Charles Krebs 1978 Ökologie ist die Wissenschaft von den Wechselbeziehungen zwischen Organismen und der unbelebten (Klima, Boden und Wasser) und der belebten (z.B. Artgenossen, Feinde) Umwelt (biotische und abiotische Umweltfaktoren). Ernst Haeckel 1866 Was gehört zur Ökologie Individuen: Wechselbeziehung zwischen Organismus und der unbelebten (abiotischen) und belebten (biotischen) Umwelt. Populationen: Verteilung und Häufigkeit einer Population. Beziehungen von Organismen einer Population untereinander sowie Wechselwirkungen zwischen Populationen und ihrer Umwelt. Lebensgemeinschaften: Zusammensetzung und Funktion einer Lebensgemeinschaft. 2. Der Vogel und seine Umwelt Einfluss durch unbelebte, abiotische Umweltfaktoren Einfluss durch andere Lebewesen biotische Umweltfaktoren Temperatur Niederschlag Jahresmittel Jahres- und Tagesmittel, Schwankungen Extremwerte Fressfeinde Nahrung Menge, Jahresverteilung Menge, Erreichbarkeit Licht Zeitgeber Tag, Jahreszeit Konkurrenten Innerartliche und zwischenartliche Wind Parasiten zB. Federlinge Boden und Wasser Material (Lehm, Kies, Fels), Festigkeit, Wasserfläche, -Tiefe, Strömung Vegetation Pflanzenarten, Dichte, Höhe, Schichtung, Struktur Nistplätze, Baumhöhlen, Warten, Schutz Abb. 1: Verschiedene Einflüsse haben Auswirkungen auf den Vogel. 1 Sibylle Stöckli: FOK 09/10 Die Vögel sind durch einen langen Evolutionsprozess den jeweiligen Anforderungen (Abb. 1) angepasst in Körperbau und Verhalten. Von den zufällig entstehenden Varianten haben nur die Angepassten (engl.: survival of the fittest) gute Überlebenschancen und können ihre Gene häufiger weitergeben. - an die Nahrung: - an den Boden : - an die Temperatur: - an die Fressfeinde: - an die Konkurrenten: Schnabelgrösse, -form, innerer Bau Bau der Füsse, Bewegungsweise Gefieder, Stoffwechsel, Verlauf Blutgefässe, Verhalten Tarnung, aggressives Verhalten aggressives Verhalten ("Hassen"), Verstecken Der wohl entscheidendste abiotische Faktor ist die Temperatur. a. Körpertemperatur Die Körpertemperatur der Vögel ist, unabhängig von der Umwelt, weitgehend konstant. Die normale Körperkerntemperatur verschiedener Vogelarten liegt zwischen 38 und 42° C. Über einen gewissen Bereich der Umgebungstemperatur kann der Vogel seine Körpertemperatur relativ konstant halten, ohne zusätzliche Energie für die Wäremeproduktion aufwenden zu müssen (Abb. 2a), dieser Bereich ist für verschiedene Arten unterschiedlich (Abb. 2b). Unterhalb der unteren kritischen Temperatur (UKT) muss der Vogel zusätzliche Energie aufbringen, um sich warm zu halten; oberhalb der oberen kritischen Temperatur (OKT) um sich abzukühlen. Doch auch wenn die Körpertemperatur als weitgehend konstant gilt, zeigt sie doch eine Reihe auffälliger Schwankungen. So unterliegt sie einem Tagesgang mit niedriegen Werten zur Ruhezeit und höheren zur Aktivzeit. Kleine Arten senken nachts die Körpertemperatur wesentlich tiefer ab als grössere Arten. a) b) Abb. 2a-b: a) Beziehung zwischen Stoffwechselrate und Umgebungstemperatur. b) Aussentemperatur, bei denen verschiedene Arten keine zusätzliche Energie zur Temperaturregulation aufwenden müssen (Barlein, 1996). 2 Sibylle Stöckli: FOK 09/10 b. Zwei klassische Regeln der Ökologie Die Bergmannsche Regel besagt: Je kälter der Lebensraum, desto grösser sind die Tiere. Grosse Vögel haben eine zu ihrer Körpermasse geringere relative Körperoberfläche, über die z.B. Wärme verloren, bzw. abgegeben werden kann. Dies ist eine Erklärung, dass nah verwandte Arten, welche weiter polwärts vorkommen, grösser sind als ihre Verwandten in Äquatornähe. Ein viel zitiertes Paradebeispiel dafür sind die Pinguine: Kaiserpinguine (112cm) leben am Südpol, je weiter man zum Äquator geht, werden die Pinguine kleiner (Galapagospinguin, 48cm). Die Allensche Regel sagt, dass jegliche Anhängsel am Körper kleiner werden, je kälter die Umgebungstemperatur ist. Dies ist mit der Verminderung der Wärmeabstrahlung zu erklären. Wenn ihr kalt habt, dann zieht ihr auch die Finger ein, weil sie sonst zu viel Wärme abstrahlt. DAS klassische Beispiel für diese Regel ist der Fuchs, bzw. seine Verwandten: Der Polarfuchs besitzt nur kleine, rudimentäre Ohren, wogegen unser Rotfuchs bereits anständig Ohren trägt. Der Fenek (Wüstenfuchs) besitzt überdimensional grosse Ohren, dank denen er in der Wüste Wärme an die Umgebung abgeben kann. c. Wie meistern Vögel Kälteperioden? Die eleganteste Art der Kälte auszuweichen ist der herbstliche Zug in Richtung Süden. Viele Vögel bleiben jedoch in Lebensräumen, in denen die Umgebungstemperaturen zeitweise erheblich unterhalb der UKT sein können. Im Alpenraum überwinternde Vögel erfahren regelmässig Temperaturen bis unter -30°C. Die Winternächte sind kalt und lang, die Tage kurz, es herrscht nicht selten Nahrungsmangel – eine wirklich lebensfeindliche Situation! Wie meistern das Alpenschnee-huhn, Hausspatz und Co.? Das Gefieder bietet eine wichtige Grundlage. Die Konturfedern schützen die wärmenden Dunenfedern vor äusseren Einflüssen, die Isolation ist damit perfekt. Bei sehr kalter Witterung kann durch Plustern eine erhöhte Isolation des Gefieders erreicht werden (Einlagerung von zusätzlichen Luftschichten). Zudem kann durch eine rundlichere Körperhaltung eine Optimierung des Wärmeverlust erreicht werden (Abb. 3). Wichtig ist zudem die Anlage von Winterfett. Einerseits reduziert dient das Fett als isolierende Schicht, andererseits ist ein solches Fettdepot ein wichtiger Energiespeicher. Zusätzliche Wärmeproduktion erfolgt beim inaktiven, ruhenden Vogel vor allem durch „Kältezittern“. Wärme wird dabei durch schnelle Muskelkontraktionen freigesetzt. Abb. 3: Körperhaltung einer Amsel bei verschiedenen Umgebungstemperaturen. Der eigentliche Körper ist schraffiert dargestellt (Barlein 1996). 3 Sibylle Stöckli: FOK 09/10 Ein dichtes Gefieder und die vorhandene Fettschicht unter der Haut schützen den Körper vor Nässe, Kälte und Wind. Das alleine genügt aber nicht um winterliche Eisbäder zu überleben, da Wasser und Eis sehr gute Wärmeleiter sind. Unter solchen Bedingungen hält der Körper die Kerntemperatur in den lebenswichtigen Organen aufrecht, in den äusseren Bereichen und in der Haut senkt er hingegen die Temperatur ab. Durch diese Absenkung verringert sich der Temperaturunterschied zwischen Haut und Umgebung, und es wird verhindert, dass das warme Blut an der Köperoberfläche abkühlt und kalt zum Herzen zurückfliesst. Besonders wichtig ist dies an den Beinen, die im Kontakt mit Wasser oder Eis am meisten Wärme abgeben: Gegenstromprinzip (Abb. 4). Bei Wärme Bei Kälte Bei Kälte (-16°C) 37.8°C 15.1°C 7.9°C 7.0°C 2-5°C Abb. 4: Das Gegenstromprinzip: Ein Vogelbein wird bei Zimmertemperatur gleichmässig mit Blut versorgt. Bei Kälte ziehen sich die Gefässe unter der Haut zusammen. Das Blut wird grösstenteils wieder zum Körper zurückgeleitet, bevor es bis zum Fuss vorgedrungen ist. Ein Wärmeaustausch zwischen eng beieinander liegenden Venen und Arterien entzieht dem abwärts fliessenden arteriellen Blut weitere Wärme und „heizt“ gleichzeitig das zum Herzen fliessende venöse Blut auf. Dadurch wird bei einer Aussentemperatur von –16°C die Temperatur im Fuss auf wenige Grad über Null gesenkt. Manche Vogelarten nächtigen im Winter gemeinsam in Schlafgruppen mit engem Körperkontakt, um den Verlust an Wärme weiter zu vermindern. Dabei erfährt jeder Vogel der Gruppe einen um bis zu 50% geringeren Wärmeverlust gegenüber dem Einzelschlafen. Eine andere Möglichkeit ist das Nächtigen in Höhlen, Spalten und Ritzen oder im dichten Geäst von Nadelbäumen. Der Wärmeverlust durch Luftbewegungen wird dadurch erheblich reduziert. Nahrungsengpässe treten nicht nur bei solchen Arten auf, die in kalten Klimazonen überwintern. Auch „mitten im Sommer“ kann es für Arten bei uns eng werden. Z.B. können Arten, die sich von fliegenden Insekten ernähren (z.B. Rauchschwalbe, Mauersegler), durch eine längere kühle Regenperiode in Nahrungsschwierigkeiten kommen, da bei dieser Witterung wesentlich weniger Insekten fliegen als an warmen und trockenen Tagen. Haben Schwalben und Segler vor der Nacht keine Möglichkeit ausreichend Nahrung aufzunehmen, so verfallen sie in einen tiefen Lethargiezustand, in dem sie auf Aussenreize kaum mehr reagieren. Sie befinden sich in einem so genannten Torpor, aus dem sie spontan und ohne negative Auswirkungen auf ihr Befinden wieder aufwachen können. Da während des Torpors die Körperfunktionen stark reduziert sind, benötigt der Vogel wesentlich weniger Energie als im Normalzustand und kann so auch mit geringen Energiereserven noch überleben. 4 Sibylle Stöckli: FOK 09/10 d. Und wie gehen Vögel mit grosser Hitze um? Im Gegensatz dazu müssen manche Vögel verhindern, dass ihre Körpertemperatur infolge von Muskelarbeit oder Aufenthalt in grosser Hitze zu stark ansteigt. Eine wichtige Anpassung dazu ist allein schon die recht hohe Körpertemperatur von Vögeln. Vögel verfügen zudem über eine gewisse Toleranz von einigen Graden, z.B. beim Hausspatz: Normaltemperatur 41°C, bis 44.7°C keine Schädigung. Im Gegensatz zu uns Menschen können Vögel nicht schwitzen, da sie keine Schweissdrüsen besitzen. Die Kühlung des Körpers erfolgt daher unter anderem durch Verdunstung von Wasser über die Atemluft (= Hecheln; Anstieg der Atemfrequenz). Eine zusätzliche Möglichkeit ist das Kehlsackflattern, das bei Pelikanen oder Kormoranen oft zu beobachten ist. Ein kühlendes Bad ist zudem im Sommer eine weitere Möglichkeit, Weissstörche nutzen diese Möglichkeit z.B. mit ihren Füssen und Beinen, andere Arten nützen Pfützen für ausgiebige Badeanlässe, Untertauchen ist die Extremform der Abkühlung. Eine weitere Möglichkeit, Wärme an die Umgebung abzugeben, ist die Haltung der Beine. Da diese nicht befiedert sind, können sie durch Ausstrecken exponiert werden und dadurch Wärme abgeben. Wind oder Luftzug, der durch die Eigenbewegung verursacht wird, kann bei die Abkühlung zusätzlich unterstützen. Hilft alles nichts mehr, so sucht der Vogel den Schatten auf, um der Hitze der Sonne auszuweichen! e. Wechselbeziehungen zwischen Individuen Intraspezifische Konkurrenz Konkurrieren sich Individuen der gleichen Art, so spricht der Ökologe von intraspezifischen Konkurrenz (innerartliche Konkurrenz). Diese führt zu verminderter Ressourcenaufnahme pro Individuum, vielleicht zu reduzierter Wachstums- oder Entwicklungsraten der Individuen (Abb. 5a). Dazu kommt der Verzehr von gespeicherten Reserven und die erhöhte Gefahr, Räubern zum Opfer zu fallen. So einfach wie es hier zusammengefasst ist, ist es aber leider nicht, aus Zeitgründen lassen wir es jedoch damit bewenden. Interspezifische Konkurrenz Bei der interspezifische Konkurrenz geht es um die Konkurrenz zwischen verschiedenen Arten. Diese wirkt sich insbesondere auf die Fruchtbarkeit, das Wachstum oder die Überlebenswahrscheinlichkeit der Individuen aus. Diese wenigen Auswirkungen können aber auf die ganze Umwelt grosse Einflüsse haben (Abb. 5b). Was also für die intraspezifische Konkurrenz gilt, gilt auch für die interspezifische: Sie ist sehr kompliziert und hier nur kurz erwähnt. Räuber – Beute Beziehungen Es besteht kein Zweifel, dass Konsumenten die Verbreitung und die Häufigkeit dessen beeinflussen, was sie konsumieren. Die Wechselbeziehung zwischen Räuber und ihrer Beute ist ein zentrales Schlachtfeld der Ökologen, oft sind die Auswirkungen und die Einflüsse nicht klar. 5 Sibylle Stöckli: FOK 09/10 An einem Beispiel möchte ich dies etwas erläutern: Der Kormoran hat in den vergangenen Jahren für Schlagzeilen gesorgt. Seine Brutbestände wurden während Jahrhunderten massiv bekämpft und auf wenige tausend Paare reduziert. Es war vor allem der Schutz der EU ab 1982, der eine Bestandeserholung bewirkte. In Zusammenhang mit dieser Zunahme im Brutgebiet der Region Niederlande – Dänemark – Osteuropa von 3’000 anfangs dieses Jahrhunderts auf über 100'000 Paare in den 1990-Jahren nahm auch die Zahl der Kormorane zu, die durch die Schweiz ziehen oder hier überwintern. Allerdings sind dies nur 3% des gesamten europäischen Brutbestandes. Da sich der Kormoran ausschliesslich von Fischen ernährt, wurde versucht, ihn zum Sündenbock für den Rückgang bedrohter Fischarten zu machen. Doch fischfressende Vogelarten sind nur ein Faktor von vielen, die auf Fischbestände wirken. Es ist unter anderem auch der Mensch, der die Gewässer verbaut, begradigt, der Deckung beraubt und für wandernde Fische unpassierbar macht. a) b) Abb. 5a-b: 5a) Zusammenhang zwischen Bruterfolg und Populationsdichte bei der Kohlmeise. 5b) Interspezifische Konkurrenz zwischen Kohlmeise und Blaumeise. Nahrungsnetze Die wichtigste Beziehung zwischen verschiedenen Lebewesen besteht meist in Bezug auf die Nahrung. Nahrungsketten stellen den Energiefluss von der Sonne als primärer Energiespenderin über die Pflanzen (Produzenten) zu den Tieren in verschiedenen Ernährungsstufen dar (Abb. 6). Pflanzenfresser (Vegetarier) werden als Konsumenten 1. Ordnung bezeichnet, Fleischfresser (Karnivoren), die sich von Pflanzenfressern ernähren, als Konsumenten 2. Ordnung und so weiter. Oft lassen sich jedoch Tiere nicht eindeutig einer Stufe zuordnen, da sie ein breiteres Nahrungsspektrum besitzen. (Körnerfresser fressen in der Brutzeit oft auch Insekten). 6 Sibylle Stöckli: FOK 09/10 Nahrungsketten werden heute oftmals als zu statisch und vereinfachend empfunden. In jüngerer Zeit ist deshalb der Begriff des Nahrungsnetzes populärer geworden. Nahrungsnetze versuchen der Komplexität natürlicher Ökosysteme gerecht zu werden. Die Beziehungen sind – im Gegensatz zur Nahrungskette – nicht mehr in einer linearen Abfolge dargestellt, sondern sind vielfältiger und komplexer. Mit Hilfe von Nahrungsnetzen wird versucht, diw (Nahrungs-) Beziehungen eines ganzen Ökosystems darzustellen, beispielsweise eines Weihers oder eines Bachlaufs. In einem Nahrungsnetz lassen sich auch leicht (Nahrungs-) Spezialisten und Generalisten unterscheiden. Spezialisten haben kaum Konkurrenten, aber sie sind in starker Weise von einer einzigen oder einigen wenigen Nahrungsarten abhängig und entsprechend gefährdet bei allfälligen Veränderungen des Nahrungsangebots. Sie dienen deshalb oft als Indikatorarten, mit derer Hilfe man Veränderungen im Lebensraum leichter entdecken kann. Im Gegensatz dazu sind Generalisten flexibel und anpassungsfähig. Sie können leichter von einer Nahrungsquelle zur anderen wechseln. Abb. 6: Stufen der Nahrungskette Einige Beispiele für Nahrungsketten sind unten dargestellt. 7 Sibylle Stöckli: FOK 09/10 3. Populationsökologie Eine Population ist eine Gruppe von Individuen derselben Art, die zu einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Gebiet bewohnen. a. Populationsgrösse und -dichte In der Populationsökologie ist insbesondere die Populationsgrösse (N) bzw. die Populationsdichte (N pro Fläche) von grosser Wichtigkeit. Diese Zahlen ermittelt man einerseits durch Zählungen, andererseits durch Stichproben bzw. Schätzverfahren. Zählungen sind vor allem bei seltenen Arten wichtig. Zählungen führen zu absoluten Zahlen. Diese können auch erhoben werden, wenn Arten konzentriert vorkommen (Kolonien) oder auf kleinen Flächen, die man flächendeckend kartiert. In den meisten Fällen jedoch wird eine Totalerfassung nicht möglich sein. Hier helfen dann nur Stichproben bzw. Schätzverfahren weiter, die eine Hochrechnung erlauben: Punkt-Stopp-Zählungen Linientaxierung Fang-Wiederfang-Analysen b. Änderung der Populationsgrösse Die Populationsgrösse ist durch folgende Faktoren gegeben: Geburten und Zuwanderung erhöhen die Populationsdichte, Todesfälle und Abwanderung vermindern sie. Will man eine Population und ihre Entwicklung verstehen, gilt es, diese Grundelemente einer Population zu analysieren. Bei der Neubesiedlung von Flächen oder bei der Erschliessung neuer Ressourcen ist oftmals ein sehr schnelles Wachstum der Population zu beobachten (z.B. Kormoran). Allmählich flacht die Zunahme aber ab und pendelt sich auf einem bestimmten Wert ein. Die sogenannte Kapazität der Umwelt ist dann erreicht (z.B. Steinadler). c. Bruterfolg Der Bruterfolg beschreibt den Anteil flügger Junge an der Gesamtzahl aller in der Population gelegten Eier. Der Bruterfolg von Vogelarten ist artspezifisch sehr unterschiedlich. Bei Singvögeln unserer Breiten beispielsweise beträgt er meist zwischen 30 und 80 %. Der Bruterfolg ist zudem ganz allgemein abhängig vom Nisttyp. Offene Nester am Boden haben mit durchschnittlich etwa 40% einen geringeren Erfolg als offene Nester im Gebüsch mit etwa 55-60%. Den durchschnittlich höchsten Bruterfolg zeigen Höhlenbrüter mit etwa 70-80%. Zudem ist der Bruterfolg insbesondere bei langlebigen Arten abhängig vom Alter der Eltern (Abb. 7a-b). d. Sterblichkeit Die Sterblichkeitsverhältnisse sind artspezifisch sehr verschieden. In der Regel haben grosse Arten geringere Adultensterblichkeit als kleine Arten. Typisch für nahezu alle Vogelarten ist eine hohe Sterblichkeit im ersten Lebensjahr, gefolgt von einer meist wesentlich geringeren in späteren Jahren. Bei vielen Singvögeln liegt beispielsweise die Erstjahressterblichkeit bei 7080%, die Adultsterblichkeit dagegen bei nur mehr etwa 50%. 8 Sibylle Stöckli: FOK 09/10 Abb. 7a-b: a) Altersabhängiger Fortpflanzungserfolg beim Weissstorch; b) Fortpflanzungserfolg in Abhängigkeit des Alters einer langlebigen (Weissstorch) und einer kurzlebigen (Mehlschwalbe) Vogelart (Barlein 1996). e. Verteilmuster Viele Vogelarten sind während der Brutzeit eher gleichmässig (regelmässig) verteilt. Ursache hierfür ist in vielen Fällen die Territorialität, bei der ein klar abgegrenzter Raum verteidigt (=Revier) wird. Reviere können sehr unterschiedlich gross sein. Die Reviergrösse steht in enger Beziehung zur Körpergrösse. Sie kann bei Kleinvögeln nur wenige 100m2 ausmachen, bei grossen Räubern dagegen viele 100km2 betragen. Zudem zeigt sich ein interessanter Unterschied zwischen verschiedenen Ernährungsstrategien. Herbivore Arten haben durchschnittlich kleinere Reviere als gleich grosse räuberische Arten. Zu einer ganz anderen Verteilung von Vögeln im Raum führt das Brüten in Kolonien. In der Räuberabwehr bietet die Kolonie Vorteile, weil ... ... eine Gruppe Vögel ihre Räuber früher erkennt als Einzeltiere. ... Räuber gemeinsam besser abgewehrt werden können. ... die individuelle Wahrscheinlichkeit, einem Räuber zum Opfer zu fallen, geringer ist. Obwohl unter bestimmten ökologischen Umständen Koloniebildung durchaus vorteilhaft ist, brüten nur etwa 13% aller Vogelarten in Kolonien. Offensichtlich überwiegen die „Nachteile“ kolonieartigen Brütens. Zu nennen sind hier: Zunehmende innerartliche Konkurrenz, als Folge erhöhte innerartliche Aggressivität, das Risiko des Kannibalismus und das Risiko der Krankheits- und Parasitenüber-tragung. Zudem sind Kolonien aufgrund ihrer Auffälligkeit selbst auch eine gute Nahrungsquelle für Räuber. 3. Die Vogelgemeinschaft Die Gilde Temperatur ist nur einer von vielen abiotischen Faktoren, die das Auftreten von bestimmten Arten erklären kann. Damit ein bestimmter Lebensraum von einer bestimmten Art besiedelt wird, müssen viele Faktoren zusammenstimmen. Innerhalb eines solchen Lebensraums können unter Umständen mehrere Arten gleichzeitig leben. Als Gilden bezeichnet man Tiere, die in gleicher Weise die Umwelt nutzen. Es gibt z.B. Nahrungsgilden oder Lebensraum-bezogene Gilden. 9 Sibylle Stöckli: FOK 09/10 Eine solche Gruppe, die ihre Umwelt in gleicher Weise nutzt, nennt man in der Ökologie eine Gilde. Beispiel für Lebensraum-bezogene Gilden: Alpine Habitate, Feuchtgebiete und Gewässer, Kulturland, Siedlungsgebite, Felsensteppe oder Trockenstandorte gelten. Dies ist eine sehr grobe Einteilung und bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass sich jede Art innerhalb seines Lebensraums weiter spezialisiert hat (Abb. 8). Abb. 8: Beziehung zwischen Wassertiefe und Vegetationshöhe in den Revieren von Rohrsängerarten (Barlein 1996). Die Nahrung der Vögel ist äusserst vielseitig. Unter den Vögeln gibt es wohl nur wenige echte Nahrungsspezialisten. Zu diesen gehören am ehesten Gänse und Rauhfusshühner. Die Mehrheit der Arten weist einen insgesamt recht breiten Speisezettel auf. Allerdings trifft diese Aussage nur zu, wenn man die gesamte Lebenszeiternährung einer Art oder auch eines Einzeltieres betrachtet. Denn, in Abhängigkeit von z.B. Jahreszeit, Lebensraum, unterschiedlichem Bedarf (Jugendentwicklung, Mauser, Brut, Zug) kann der Speisezettel einer Art neben einer grossen Variabilität gerade auch durch recht hohe Spezialisierung gekennzeichnet sein. Die Einteilung von Arten in z.B. Pflanzenfresser, Fruchtfresser, Körnerfresser, Insektenfresser, Fleischfresser oder Allesfresser ist somit nur bedingt möglich. Nach Nahrung suchende Vögel sind mit einigen generellen Entscheidungsproblemen konfrontiert: Welche Nahrung fresse ich ? Welche Strategie der Nahrungssuche wähle ich? Wo suche ich Nahrung? Wie lange verweile ich an einem Nahrungsort, bzw. wann muss ich den Ort wechseln? Vögel haben die unterschiedlichsten Lösungen für diese Fragen gefunden. Auch wenn eine Einteilung nicht für alle „Lebenslagen“ gelten kann, so lassen sich Arten doch in Nahrungsgilden einteilen: 10 Sibylle Stöckli: FOK 09/10 Die ökologische Nische Jede Vogelart zeichnet sich durch die Bevorzugung ganz bestimmter Umweltfaktoren aus. In der Ökologie nennt man dies eine ökologische Nische. Eine ökologische Nische, die Kombination ganz bestimmter Merkmale biotischer und abiotischer Faktoren, kann nur durch eine einzige Art besetzt sein (Exklusionsprinzip). Wollen zwei Arten die gleiche Nische besetzen, so kommt es unweigerlich zu Konkurrenz, bei der sich die stärkere Art durchsetzen wird. b. Gefährdung von Populationen Die Bestände vieler Vogelarten haben über die letzten Jahrzehnte z.T. dramatisch abgenommen. Die Ursachen dafür sind vielfältig, meist aber auf menschliche Einflüsse zurückzuführen. Eine Analyse der Gefährdungsursachen weist die Landbewirtschaftung als wichtigsten Gefährdungsfaktor aus, gefolgt von den Gefährdungen durch Wasserwirtschaft und Waldwirtschaft. Besonders Entwässerungsmassnahmen, die Ausräumung der Landschaft und die Fragmentierung der Landschaft, sowie die Aufgabe extensiver Nutzung und die Umwandlung von Grünland in Ackerland sind vornehmliche Gefährdungsfaktoren durch die Landbewirtschaftung. Insbesondere viele carnivore Vogelarten reichern Umweltgifte über ihre Nahrungskette an (Abb. 9). Diese Stoffe können dann in vielfältiger Weise den Stoffwechsel beeinflussen und sich so auch z.B. im Fortpflanzungserfolg niederschlagen (z.B. DDT). Abb. 9: Viele Schadstoffe können sich in Organismen akkumulieren. Vögel stehen mit an der Spitze von Nahrungsketten und reichern so Umweltgifte in teilweise grossen Konzentrationen c. Rote Liste Die Rote Liste des Bundesamts für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) und der Vogelwarte Sempach aus dem Jahre 2001 listet alle gefährdeten und seltenen Brutvogelarten der Schweiz auf. Die neue Einteilung der Vögel basiert auf den Kriterien der IUCN (Internationale Naturschutzorganisation): Gemäss den IUCN-Kriterien werden die Vögel neu folgendermassen eingeteilt: EX EW RE CR EN VU NT LC Ausgestorben (extinct) In der Natur ausgestorben (extinct in the wild) In der Schweiz ausgestorben (regionally extinct) Vom Aussterben bedroht (critically endangered) Stark gefährdet (endangered) Verletzlich (vulnerable) Potenziell gefährdet (near threatened) Nicht gefährdet (least concern) 11 Sibylle Stöckli: FOK 09/10 Unsere Rote Liste umfasst alle Kriterien von RE (ausgestorben) bis VU (verletzlich). Arten, die als NT (potenziell gefährdet) eingestuft sind, liegen zwischen der Roten Liste und der Liste mit allen Vögeln, die nicht gefährdet sind (LC). In der Schweiz sind 77 Vogelarten auf der Roten Liste: 6 sind in der Schweiz ausgestorben (RE, z.B. Bartgeier, Fischadler, Haubenlerche), 9 Arten sind vom Aussterben bedroht (CR, z.B. Wachtelkönig, Bekassine), 18 Arten sind stark gefährdet (EN, z.B. Auerhuhn, Lachmöve) und 44 Arten sind in ihrem Bestand verletzlich (VU, z.B. Gänsesäger, Wendehals). Knapp 40% aller Brutvögel in der Schweiz stehen also auf der Roten Liste. Zudem sind weitere 24 Arten (12%) als potenziell gefährdet (NT, z.B. Fitis, Saatkrähe) eingestuft. Nur gerade 94 Arten (48,2%) sind zur Zeit nicht gefährdet. Eine bedenkliche Situation. Gründe dafür werdet ihr in den weiteren Ökologieteilen der einzelnen Lebensräumen erfahren. 4. Literatur Ökologie allgemein & Vögel Barlein, F. (1996): Ökologie der Vögel: Physiologische Ökologie – Populationsbiologie – Vogelgemeinschaften – Naturschutz. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. Begon, M., J. L. Harper & C. R. Townsend (1991): Ökologie Individuen – Populationen – Lebensgemeinschaften. Birkhäuser Verlag. Basel, Boston, Berlin. Zoologie allgemein: Wehner R. & W. Gehring (1995): Zoologie. Georg Thieme Verlag. Stuttgart & New York. Kormoran: Bollmann, K. & W. Müller (1998): Gänsesäger, Kormoran, Nase, Äsche & Co. Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz. Zürich. Jagd: Müller, W. (1997): Die Geschichte der Gesetze. Ornis 6/97, S. 34-35. Gefangenschaftsflüchtlinge Absichtlich und unabsichtlich ausgesetzte Vogelarten in der Schweiz: Positionspapier des SVS, seiner Landesorganisationen und Kantonalverbände (2003), Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz. Zürich. Winkler, R. (1999): Avifauna der Schweiz. Ornith. Beob., Beiheft 10. 12 Sibylle Stöckli: FOK 09/10 6. Übungen 1. Einfluss der Umwelt auf die Vögel Nenne zwei einheimische Arten, die kalte Temperaturen gut ertragen Nenne zwei einheimische Wärme liebende Arten Nenne zwei Arten, die auf Kies brüten Nenne zwei Arten die auf Felsen brüten Nenne drei Arten mit breitem Nahrungsspektrum und nenne deren Nahrung Nenne drei Arten mit sehr engem Nahrungsspektrum und deren Nahrung 2. Wechselwirkung zwischen Lebewesen Welche der folgenden Arten "konkurrieren" miteinander? Verbinde konnkurrierende Paare mit einem Pfeil mit zwei Enden. Worum konkurrieren sie ? (Nahrung, Brutplatz) Mäusebussard Krähe Nahrung Lachmöwe Star Turmfalke Mehlschwalbe Feldspatz Kleiber Elster Rauchschwalbe 13 Sibylle Stöckli: FOK 09/10 3. Lebensraum-bezogene Gilde Ordne die folgenden Arten einer Lebensraum-bezogenen Gilde zu: Bekassine, Bergpieper, Eisvogel, Feldlerche, Gartenrotschwanz, Mauersegler, Mehlschwalbe, Schilfrohrsänger, Steinadler, Steinschmätzer, Türkentaube, Wiesenpier Nivale, alpine und waldfreie subalpine Habitate 14 Feuchtgebiete und Gew sser Kulturland im weitesten Sinne