Das kompositorische Schaffen von Manfred Weiss im

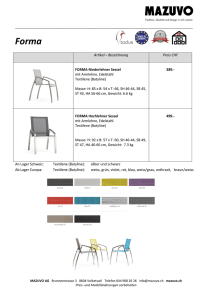

Werbung