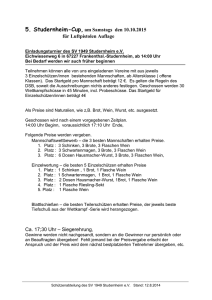

Dokument 1

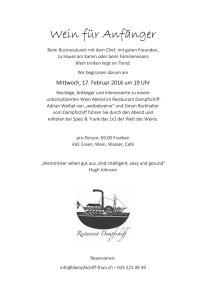

Werbung