1 November 2011 Erschienen in: Musik mit Musik. Texte 2005

Werbung

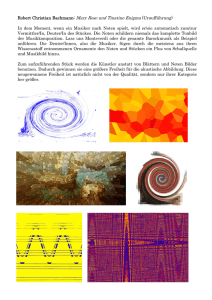

COIT November 2011 Erschienen in: Musik mit Musik. Texte 2005 - 2011 (April 2012) »Das Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken.« Was Nietzsche noch eine bahnbrechende Erkenntnis war, ist heute jedem Kind klar. Die Bedingungen des Schreibens sind mindestens zu kennen, wenn nicht zu hinterfragen, oder – am besten – aktiv zu gestalten. Für bestimmte kompositorische Ideen bedarf es erst Mittel zur Realisation. Um einen Sinustonakkord zu erhalten, ging der junge Karlheinz Stockhausen, der 1953 nur über einen (1) Sinustongenerator verfügte, mit hintereinandergeklebten Tonbandsegmenten der enthaltenen Töne in die Echokammer der Hörspielabteilung, wo das abgespielte Arpeggio zum gewünschten Klang verschmolz. Es lässt sich aber auch umdrehen: Manche Mittel bringen überhaupt erst bestimmte Ideen hervor. »Wir formen Medien, und danach formen Medien uns«, ist nicht nur eine nüchterne Feststellung Marshall McLuhans, sondern nachgerade eine Kreativitätsstrategie. Bekanntlich war Morton Feldman originell darin, zuerst an seinem Medium zu komponieren: Er legte zum Beispiel fest, dass er nur mit Tinte schreiben darf, um seine Konzentration maximal zu fordern; und wenn er sich einmal verschrieb, so musste der Fehler eingearbeitet werden. Auf diese Weise entstand eine andere Musik, als wenn er, wie üblich, Bleistift und Radiergummi verwendet hätte. Man kann die zwei Fälle unterscheiden: Erst gibt es eine musikalische Idee, wie in dem Beispiel Stockhausens, für die dann ein Medium gefunden wird, oder es gibt zuerst ein Medium, wie in Feldmans Fall, womit dann musikalische Ideen gefunden werden. Wahrscheinlich ist es öfter so, dass eine Technologie erst den Humus für neue künstlerische Ideen bildet, als dass eine Kunstidee die technische Entwicklung anstößt. Die Brüder Lumière haben die Kinematographie nicht aus expressiver Notwendigkeit erfunden – vielmehr dauerte es gut zwanzig Jahre, bis das Kino sich zur eigenen Kunstform entwickelt hatte. Welche Medien gibt es in der Musik, welche kann sich der Komponist formen? Von allen Dimensionen innerhalb der Noten abgesehen, wären da etwa die Stifte, das Papier, das Pult, die Instrumente, die Interpreten, die Aufführungsmodi, wenn nicht die Lebensumstände des Komponisten. Ich bin überzeugt, will man heute innovative Musik schaffen, muss man sich manche der genannten Ebenen von Musik vornehmen, ehe man damit beginnt, Ton für Ton zu setzen. So wie die musikalische Fantasie ab einem bestimmten historischen Zeitpunkt nicht 1 mehr nur auf die Möglichkeiten der Töne der diatonischen Tonleiter, sondern überhaupt auf die Möglichkeiten von Tonleitern gerichtet werden konnte, ist die schöpferische Kraft des Komponisten heute auch beim Design der Instrumente, bei der Art wie er die Noten schreibt usw. gefragt. Dem leistet noch Vorschub, dass mit dem Ende der Tonalität nicht nur theoretisch in der Musik nichts mehr sicher ist, sondern nun auch praktisch, durch die Digitalisierung, dem Komponisten ungleich mehr Produktionsmittel an die Hand gegeben sind. COIT Seit 2005 interessiert mich die Kombination von Live-Instrumenten und zugespielten Samples. Anfangs schrieb ich das noch herkömmlich, mit Druckminenstift, Radiergummistift und Lineal auf Notenpapier, das Metronom stand dabei. Die Klänge musste ich mir dabei vorstellen; die instrumentalen kannte ich, die zugespielten produzierte ich entweder davor am Computer oder danach, nach den schriftlichen Vorgaben. Diese Arbeitsweise am Schreibtisch war auf die Dauer unbefriedigend. Man kann sich das Klavier, dessen Klangwelt erschlossen ist, gut imaginieren, aber es wird schwer bei elektronischen Klängen, die unendlich variabel sind. Außerdem wollte ich verstärkt algorithmische Kompositionsweisen einbeziehen, bei denen der Computer nach bestimmten Vorgaben selbst Noten generiert oder verändert. Darum begann ich im Dezember 2007 mit der Programmierung der Software COIT. Der Name ist das Akronym von Calculated Objects in Time. Mit Calculated sind Algorithmen gemeint, Objects ist ein anderes Wort für Noten, also eine grafische Repräsentation, in Time betrifft das in der Zeit Abspielen der Noten. Ziel war ein Software, die möglichst viel vereint: Eine Notationsoberfläche, vergleichbar dem Notenpapier, auf der ich Noten, das sind in dem Fall grafische Objekte, platzieren kann; dann müssen sich diese Objekte auch durch Algorithmen generieren oder verändern lassen, und all das, ob Instrumental- oder elektronische Klänge, soll zum Anhören vorgespielt werden können. In der Open-SourceProgrammiersprache Pure Data waren mir die nötigen Werkzeuge zuhand: Algorithmen aller Art sind ureigene Möglichkeit jeder Programmiersprache; mit synthetischen oder konkreten Klängen hatte ich bis dato schon in Pure Data gearbeitet, denn die Software ist auf digitale Klangsynthese und -verarbeitung spezialisiert; die grafische Repräsentation wurde ermöglicht durch Data Structures, eine spezielle Funktion innerhalb von Pure Data. Hinzu kamen die mittlerweile umfassend existierenden Sample-Aufnahmen von Instrumentalklängen, die sogleich einen klingenden Eindruck des Komponierten geben können. 2 COIT war einerseits aus der Not geboren, für meinen ästhetischen Ansatz über ein geeignetes Kompositionsmedium zu verfügen, andererseits sollte es von sich aus Potenzial entwickeln, Musik zu komponieren oder mir abzugewinnen, die mir bislang nicht in den Sinn kam, ja, gar nicht in den Sinn kommen konnte! So entwickle ich seit vier Jahren die Software. Notation Die Notationsebene von COIT ist, wie in der traditionellen Notation, ein Koordinatensystem mit der Zeit auf der x- und der Tonhöhe auf der y-Achse. Statt der Fünfliniensysteme habe ich allerdings 88 äquidistante Linien in der Horizontalen angelegt, für alle chromatischen Tonhöhen im Ambitus der traditionellen Instrumente. Als Orientierungsmarken sind die ›schwarzen Tasten‹ dunkler gefärbt, die C-Linien sind schwarz, und der Kammerton a’ hat eine rote Linie. Die äquidistante Darstellung ist gewöhnungsbedürftig, aber mit der Zeit liest man sie flüssig. In der Atonalität machen Kreuze und Bs keinen Sinn mehr, erst recht nicht im Elektronischen; dass der Rechner nicht in Qualitäten, sondern in Quantitäten arbeitet (bzw. alles in die Qualitäten 0 und 1 codiert), ist in manchen Fällen unumgänglich. Mittlerweile identifiziere ich aber auch bei dieser Abbildung Qualitäten wie tonale Akkorde schnell. 3 Die Halbtonpositionen sind somit festgelegt; kleinere Abweichungen können mit einer zusätzlichen Cent-Angabe am jeweiligen Notenobjekt bestimmt werden, wie hier die »-50« am dritten Objekt: Grundsätzlich werden Dauern und Rhythmen in COIT als Space Notation festgelegt; d.h. die grafische Länge eines Objekts entspricht seiner zeitlichen Ausdehnung: Zur Orientierung und zur besseren späteren Übertragung in herkömmliche Notation sind jedoch die üblichen Divisionen (Viertel, Achtel, Sechzehntel, Zweiunddreißigstel, Triolen, Quintolen und Sechstolen) mit zusätzlichen, vertikalen Strichen in verschiedenen Farben als Gitter eingetragen: 4 Diffizilere Rhythmen sind natürlich auch möglich und ergeben sich beim Export der Space Notation in ein übliches Notensatzprogramm. In jedem Fall ist der Zeitstrahl in COIT so hoch aufgelöst, dass er die Möglichkeiten der traditionellen Rhythmusnotation weit übersteigt. Eingabe Sollen Noten einzeln, sozusagen »von Hand« geschrieben werden, so wählt man zuerst das Instrument und eine Spieltechnik aus, zum Beispiel Trompete in B mit Metal Straight Mute mezzoforte: 5 Darauf wird links neben dem Koordinatensystem eine Tastatur mit dem Ambitus dieses Instruments eingeblendet (linke Abbildung). Ich kann mir zunächst einmal all die möglichen Töne dieser Spieltechnik anhören, und dann durch Betätigen einer Taste ein Notenobjekt an denjenigen Zeitpunkt setzen, der mit dem Regler unter den 88 Linien vorher angewählt wurde (rechte Abbildung): Es erscheint ein Polygon, ein viereckiges grafisches Objekt. Der Koordinatenplatz seiner linken Unterkante bestimmt die Tonhöhe und den Zeitpunkt, die Länge des Objekts die Dauer, die Höhe die Lautstärke. Ich kann eine einfache Hüllkurve ziehen, oder durch Zusammensetzungen, quasi Überbindungen, beliebig viele Crescendi und Decrescendi für diesen Klang einzeichnen: 6 Eine weitere Möglichkeit der direkten Eingabe besteht per MIDI-Instrument, beispielsweise mit einem Keyboard. Auf diese Weise lassen sich auch Improvisationen aufzeichnen. Links neben jedem Noten-Objekt stehen zwei Zahlen. Die erste ist die Instrumentennummer. Anders als in einer herkömmlichen Partitur, bei der jedes Instrument in einem eigenen System notiert ist, stehen in COIT alle Instrumente (wie beim Particell) in demselben 88Liniensystem. Darum ist jedes Objekt mit einer Nummer versehen, die das Instrument angibt. Sämtliche instrumentalen Möglichkeiten sind durchnummeriert; entsprechend ändert sich die Farbe des Polygons. Der positive Zahlenbereich ist für die Instrumentalsamples reserviert, die später von LiveInstrumenten gespielt werden, die negativen Zahlen stehen für alle elektronischen Anteile, die nachher aus Lautsprechern zugespielt werden. Ein Objekt mit der Zahl 0 gibt das Tempo in der üblichen Metronomzahl an. In diesem Beispiel erklingt zuerst ein Geigen-pizzicato al ponticello - pianissimo (Instrument 130), darauf folgen zwei überlappende elektronische Klänge, die ich der -1 zugewiesen habe, alles im Tempo M.M.=120: 7 Die zweite Zahl gibt, wie oben schon erwähnt, die Cent-Abweichung an, welche manuell, quasi wie ein Vorzeichen, eingegeben werden kann. (Bei elektronischen Klängen ist die zweite Zahl als beliebiger Parameter nutzbar.) Hier eine Absenkung um 50 Cent, was einer Vierteltonerniedrigung entspricht: Die fertige COIT-Partitur lässt sich via MIDI-Konvertierung in ein herkömmliches Notensatzprogramm wie Finale oder Sibelius übertragen. Leider ist das nicht mit einem Knopfdruck getan; Nachkorrekturen sind bislang nötig. Das ist ein Ausschnitt aus der COIT-Partitur des Ensemblewerks Kantate. No Future now; derselbe Ausschnitt dann in Finale: 8 Algorithmische Komposition Es lassen sich zwei Arten algorithmischer Kompositionsweise unterscheiden: die generative und die editive. Zunächst die generativen Algorithmen: Ein Notenobjekt kann vom Computer erzeugt werden. Seine Parameter sind die Instrumentennummer, die zeitliche und chromatische Position, die Cent-Abweichung und die dynamische Hüllkurve. Man kann die Daten eingeben, der Computer erzeugt daraus das Objekt: 9 Auf diese Weise lassen sich im Nu große Aufträge abarbeiten: Eine einfache Formel wäre zum Beispiel, eine chromatische Tonleiter zu erzeugen, von unten nach oben für Vibraphon, harter Schlägel - pianissimo (= Instrument 656), begonnen bei c’, bis c’’’: Derart lassen sich nun generative Algorithmen jeder Komplexion, seien es rekursive Generationen, Fraktale oder was nicht alles eine mittlerweile umfangreiche Literatur beschrieben hat,1 in COIT bzw. Pure Data programmieren. Als nur ein (klassisches) Beispiel hier die Fibonacci-Reihe, angewandt auf Notenmenge und zeitliche Abstände: 1 Christopher Ariza hegt ein auf Vollständigkeit erpichtes Verzeichnis der Publikationen über Algorithmische Komposition seit den Anfängen: http://bit.ly/w2Nzqv. 10 Die zweite Weise, das Editieren, möchte ich ausführlicher beschreiben, denn sie ist meine bevorzugte Methode. Sie beginnt damit, dass ich zuerst selbständig mit lauter einzeln gesetzten Objekten etwas komponiere. Also zum Beispiel eine exponentiell auf- und dann wieder etwas absteigende Bewegung: 11 Nun setze ich darauf allerlei Algorithmen an, die diese kleine Musik verändern. Ich erläutere das im Folgenden immer anhand des Ausgangsbeispiels und hoffe, der Leser kann sich auch ohne klingende Vergegenwärtigung darunter etwas vorstellen. (Es ist bewusst eine simple Vorlage gewählt, anhand deren die Operationen anschaulich demonstriert werden können. In der wirklichen kompositorischen Praxis hat man es natürlich meist mit umfangreicheren musikalischen Zusammenhängen zu tun.) Als erstes Beispiel die Vertauschung mancher Töne. Ich gebe eine prozentuale Wahrscheinlichkeit an für die Häufigkeit von Vertauschungen. In der folgenden Bearbeitung wurden 50% (immer per Zufallsgenerator ausgewählt) aller Töne des obigen Zusammenhangs miteinander vertauscht, die Bewegung wird zackiger: Die Tonhöhen werden zu einer gegebenen Häufigkeit (hier 50%) um ein maximales Transpositionsintervall (hier fünf Halbtöne) versetzt, also eine leichte Verunklarung der Bewegungsrichtung: 12 Die Zeitpunkte werden zu einer gegebenen Häufigkeit (hier 100%) um ein maximales zeitliches Intervall (hier 100 Millisekunden) versetzt; ein leichtes Stocken entsteht: Form-Remix: Die Partitur wird in eine gegebene Zahl von Teilen geteilt, hier in drei Abschnitte, und diese werden in eine neue, zufällige Reihenfolge gebracht, was der Bewegung eine andere Gesamttendenz gibt: Die Partitur wird um einen Prozentsatz (hier 50%) ausgedünnt, wodurch die Bewegung nur noch angedeutet ist: Umgekehrt wird sie nun um einen Prozentsatz (hier 50%) angereichert, wie wenn Töne absplitterten: 13 Woher kommen die Töne, mit denen aufgefüllt wird? Jetzt sind wir bei der Verknüpfung von editivem und generativem Verfahren. Die neuen Objekte werden aus den existierenden abgeleitet, mit einer gewissen Varianz. So können auch nur die Pausen aufgefüllt werden, das Ganze wird motorischer: Oder eine Re-Komposition des Ganzen wird via Markov-Ketten erstellt, was zu einem chaotischeren Ergebnis führt: Zuletzt die Funktion add unknown: COIT erstellt automatische Backups; jede jemals abgespielte Partitur wird separat gespeichert. Aus diesem ständig wachsenden Fundus wählt add unkown zufällige Teile aus, instrumentiert sie für die Besetzung der aktuellen Partitur um und inkorporiert sie darin. Denkbar wäre in Zukunft natürlich auch, Partituren anderer Komponisten heranzuziehen – eine »Archéologie automatique«: 14 Diese Beispiele sind zur Verständlichkeit schlicht gehalten. Wenn man sich nun ausmalt, derlei auf ein Partiturbild wie vorhin der Kantate. No Future now anzuwenden, wird die Potenz dieser Verfahren hoffentlich ersichtlich. Hier das Beispiel, um 50% an Tönen angereichert, 50% der Tonhöhen um maximal sieben Halbtöne versetzt, und um den Ton c’ gespiegelt (ausgenommen alle Aktionen ohne bestimmte Tonhöhe): 15 Das als basale Möglichkeiten für algorithmisches Editieren; viele weitere Module, wie Transposition, Lautstärkeänderung, Geschwindigkeitsänderung, Krebs oder Umkehrung habe ich im Repertoire, und füge weiterhin neue hinzu; der Fantasie sind hier kaum Grenzen gesetzt – es wären zum Beispiel noch etliche Uminstrumentierungsvorgänge denkbar. Der Clou ist, dass durch den Anteil von Zufallsgeneratoren Resultate entstehen, die man auch mit der größten Fleißarbeit so nicht erhalten hätte, und das alles automatisiert und in Millisekundenschnelle. Natürlich kann ein Eingriff begrenzt werden auf ein bestimmtes Zeitfenster innerhalb der Partitur oder nur für bestimmte Instrumente. Allzu unmögliche Rhythmen lassen sich quantisieren, unspielbare oder zumindest problematische Instrumentalpassagen werden automatisch gemeldet. ePlayer Ein Novum sind die Sample-Datenbanken von Instrumenten. Mittlerweile kann jeder einzelne Klang eines Instruments in all seinen Schattierungen hochwertig aufgenommen, gespeichert und abgerufen werden. Das verdankt sich den heutigen Speicherkapazitäten und Rechenleistungen. Aus diesen Atomen lässt sich dann theoretisch jede instrumentale 16 Klangverbindung synthetisieren. Der Philosoph Harry Lehmann hat die realistische Abspielfunktion jener speziellen Samples »ePlayer« getauft.2 Zum ersten Mal verwendet habe ich solche Samples 2005 im Klavierstück 5. Die Idee war, glissandierende und über den Ambitus gehende Klaviertöne, also real unspielbare Aktionen, mit dem Live-Klavier zu kombinieren. Im Internet fand ich sogleich einen Satz Klaviersamples, mit dem ich das durchführen konnte. Im Konzert dann funktionierte die Mischung von Live-Klavier und zugespielten Klaviersamples verblüffend gut, oft konnte man nicht unterscheiden, woher was kommt, live oder von der Zuspielung. Danach begann ich systematisch, Instrumentensamples zu sammeln oder selber aufzunehmen (gegenwärtig besitze ich rund 50 Gigabyte). Auch fing ich damit an, Aufnahmen von Stücken durch gemischte Verfahren zu erstellen: Teilweise wurden Ensembles komplett aufgenommen, oder die Musiker wurden in einzelnen Sessions via Clicktrack aufgezeichnet, sodass sie später synchronisierbar waren, oder ich habe sie mit mehr oder weniger hohem Anteil an Instrumentensamples ergänzt. 2007 war es so weit, dass ich ein ganzes Ensemblestück mittels ePlayer komponieren und zu einer Aufnahme zusammensetzen konnte: die 3300 Klänge; gleichsam war die massenhafte Verfügbarkeit von Klängen Thema. Im November 2008 wurde das Stück aufgeführt und prompt fiel ein Schlagzeuger aus. Es blieb nichts anderes übrig, als seinen Part als ePlayer zuzuspielen – was nicht weiter auffiel. Ähnlich erging es mir bereits im Frühjahr mit einer Aufführung von Dekonfabulation, als ebenfalls der Schlagzeugpart wegen eines erkrankten Spielers zugespielt werden musste. Dennoch erschien mir das bis dahin mehr als Notbehelf. Die Aura und Einmaligkeit des ausführenden Musikers ist ein hohes Gut, und wenn zu viele Spieler fehlen, fehlt etwas (und die menschliche Stimme in Elemente zu zerlegen ist bislang fast unmöglich). Im ePlayer liegt aber ein beträchtliches Potenziel für das Komponieren, bei der Erstellung von Aufnahmen und bei der Aufführung – das hat mir erst Harry Lehmann zu Bewusstsein gebracht. So habe ich bei der Uraufführung des Stückes Fremdarbeit (2009), in dem es um ökonomische Effizienz geht, erstmals die Technik mit Nachdruck exponiert, als Konzept. Seit Living in a Box (2010) kombiniere ich gezielt im Konzertsaal die Live-Instrumente mit den Möglichkeiten der ePlayer. Diese sind: - beliebige Mengen, wie 40 Posaunen, und menschenunmögliche Virtuosität (wie Conlon Nancarrow mit dem PlayerPiano schon vor Jahrzehnten verwirklichte, was 2 Harry Lehmanns Definition: http://bit.ly/xqqqns. 17 jetzt aber mit allen Instrumenten möglich ist, also zum Beispiel PlayerTrompete, PlayerMarimba oder ein ganzes PlayerEnsemble) - Glissandi jeder Steigung und Mikrointervalle selbst in unhörbaren Abstufungen, beispielsweise Glissandi und Vierteltöne von Klavierklängen - unmögliche Register durch Transpositionen, zum Beispiel das Klavier in der sechsten Oktav - hybride Instrumente, deren Samplesätze aus diversen Ausgangsaufnahmen gekreuzt wurden, etwa ein Klavier-Vibraphon oder ein Geigenkratzen hinterm Steg mit Trompeten- oder Kettensägenanteil.3 Seit das musikalische Material über die einfachen Tonhöhen weit hinausgegangen ist, hat das Klavier als Arbeitsplatz des Komponisten ausgedient. Wer Geld und die Fähigkeiten besaß, konnte vielleicht noch ein Cello oder eine Flöte zur Hand haben, worauf sich ein extremes Pizzicato oder ein Luftgeräusch ausprobieren ließ; letztlich war aber der taube Beethoven zum Urbild des Komponierens im 20. Jahrhundert geworden: Man musste sich am Schreibtisch all die erforschten Instrumentalmöglichkeiten und vor allem -kombinationen im Kopf vorstellen. Bald nach Beginn der Arbeit an COIT habe ich die ePlayer-Technik implementiert, damit ich instrumentale Klänge neben den elektronisch produzierten auf derselben Ebene parat habe und mir die Komposition immer gleich anhören kann. Vor allem ermöglichte dies, zu experimentieren, Dinge auszuprobieren, die man erst hörend beurteilen kann – vormals war das nahezu unmöglich, denn wer hat schon ein ganzes Instrumentalensemble im Arbeitszimmer. Alles in allem unterstützen die Instrumentensamples das Komponieren ungemein, wenn es auch auf Dauer einige Konzentration beansprucht, sich immer so viel anzuhören. Das Verfahren ist umstritten.4 Noch sind die Instrumente nicht umfassend durch Samples abgebildet, und das Abspielen am Computer entspricht nicht exakt dem, wie ein Mensch ein Instrument spielen würde, darum gibt der Rechner teilweise keinen realistischen Eindruck wieder. Hier ist noch immer die praktische Erfahrung und Vorstellungskraft gefragt (und manchmal ist die Vorstellungskraft alleine auch ein starkes Medium). Ich sehe bei der Technik aber erherbliches Optimierungspotenzial. Vielleicht liegt die Lösung nicht nur in der Zahl der aufgenommenen Samples, sondern auch bei der Kombination von Sampling und anderen Techniken. Zum Beispiel ließe sich, wo Dateien fehlen, zwischen zwei vorhandenen 3 Siehe dazu auch das Kapitel »ePlayer« von Harry Lehmann in: Johannes Kreidler, Claus-Steffen Mahnkopf, Harry Lehmann: Musik, Ästhetik, Digitalisierung – eine Kontroverse, Hofheim 2010, S. 161-167. 4 Ebd., vor allem S. 40ff, S. 61f und S. 161ff. 18 Samples algorithmisch interpolieren; so werden in COIT die Centabweichungen durch granulare Transposition der chromatisch vorliegenden Samples bewerkstelligt. Ebenso könnten auch Daten der physikalischen Nachbildung, dem Physical Modelling, mit in die klangliche Umsetzung einfließen, und die Imperfektion des menschlichen Spielers ließe sich noch simulieren, so wie der Film mit 24 Einzelbildern pro Sekunde Bewegung glaubhaft vortäuscht; schließlich wäre mit Verräumlichungsalgorithmen auch eine Konzertsaalatmosphäre herstellbar. Natürlich ist grundsätzlich zu bedenken, dass die Sample-Aufnahmen in ihrer Qualität variieren können, dass Studio- und Konzertsaalakustik verschieden sind, dass Lautsprecher nicht die physisch-akustische Präsenz eines Instruments haben (und stattdessen ihre eigenen Klangcharakteristika besitzen) und dass nachher menschliche Spieler die Noten interpretieren, was nicht zuletzt der Musik Leben einhaucht. Doch der Schritt vom bloßen Imaginieren zum hilfsmäßigen Sample-Abspielen ist für das Komponieren schon groß.5 Kombinatorische Anwendung Verschiedene Arbeitsweisen haben sich durch die Möglichkeiten von COIT ergeben. Das einfache Notensetzen ist immer eine Option. Daneben eröffnen sich mit den Algorithmen weitere Kompositionsstrategien. Beispielsweise beginne ich gern die Arbeit damit, dass ich durch eine Formel gleich einen größeren Komplex an Tönen generieren lasse. Danach greife ich wiederum von Hand ein, füge Abweichungen, Fehler hinzu oder was auch immer mir dazu einfällt. Ebenso ist die Prozedur umkehrbar: Erst setze ich Noten, und lasse sie dann vom Computer bearbeiten. So geht der Koitus hin und her. Ein wesentliches Prinzip, das dabei zum Einsatz kommt, ist das evolutionäre: Mutation und Selektion. Ich erstelle beispielsweise von Hand eine längere Passage und lasse dann die Remix-Funktion über sie gehen, viele Male. Es kommt dabei eine Menge Unbrauchbares heraus, aber immer wieder ergeben sich auch Klangkombinationen, die wunderbar sind, auf die ich selber nicht gekommen wäre (»Serendipität«, die überraschende Entdeckung von etwas ursprünglich nicht Gesuchtem). Dann wähle ich eine solche Stelle aus, die mir gut gefällt, und generiere als nächstes lauter Varianten dieser einen Verbindung, wie wenn eine neue Tierart entstünde. Das müssen gar nicht unbedingt Abläufe in der Zeit sein – auch einzelne Akkorde habe ich auf diese Weise schon wochenlang gebaut. 5 Zur kompositorisch-praktischen Nutzung der ePlayer-Technik siehe auch: Thomas Hummel: Not als Innovationsmotor, in: Dissonance 113, S. 18-22, http://bit.ly/pTEHJW. 19 Mancher Leser wird beim Kapitel Algorithmische Komposition vorhin vielleicht gedacht haben, hier läge das ideale Tool für den Komponisten von 1955 vor. Freilich geht es zunächst um angestammte strukturalistisch-parametrische Techniken, die im 20. Jahrhundert entwickelt wurden. Ich bin aber der Ansicht, dass die einfache Handhabe und die Möglichkeiten der Verschaltung einen qualitativen Sprung bedeuten. Der leichte Zugriff ermöglicht wiederum die riesige Potenzierung, die Verknüpfungen führen zu stilistischen Feldern, die in ihrer Wirkung wie auch in ihrer Semantik auf einer höheren Stufe genutzt werden können. Außerdem ist nun das gesamte Spektrum an erweiterten Spieltechniken und digitalen Klängen dabei. Die Algorithmen lassen sich modular verketten: So können die Module zu typischen Effekten zusammengeschaltet werden: Zum Beispiel füge ich einer vorliegenden Partitur 50% an Tönen hinzu und lasse per Zufall alle Rhythmen um wenige Zeiteinheiten und alle Tonhöhen um wenige Halbtöne versetzen; das bewirkt eine Art Verwischungseffekt, »Blur«, wie es vergleichbar in Bildbearbeitungsprogrammen heißt. Im vorliegenden Fall wurde eine einfache chromatische Tonleiter ›verrauscht‹: 20 Das führt allmählich zu Funktionen, welche ganze Techniken und bekannte Verfahren der Neuen Musik umsetzen – von der Reduktionsästhetik bis zum Komplexismus, von der Addition erweiterter Spieltechniken bis zur spektralen Modulation. Harry Lehmann hat dies folgendermaßen beschrieben: »Denkbar ist, dass jeder Komponist am Computer auf eine Vielzahl von generalisierten Kompositionstechniken zurückgreifen kann, dass er ein universelles Kompositionswerkzeug in die Hand bekommt, mit dem sich klassische, romantische, atonale, serialistische, komplexistische, stochastische oder spektralistische Klangtypen generieren, variieren, kombinieren, auswählen und verwerfen lassen. Ein Umbruch, wie ihn das PhotoshopProgramm für die Bildkunst darstellt, steht der Neuen Musik noch bevor. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis ein analoges Soundshop-Programm erhältlich sein wird. [...] Die sich abzeichnende Neuerung wäre, dass ein ganzes Arsenal an musikalischen Objekten und Prozessen aus dem Repertoire der Neuen Musik zur Verfügung steht – wie etwa Lachenmann’sche Geräuschfelder, Ferneyhough’sche Texturen oder Grisey’sche Spektralakkorde –, die sich in Analogie zum grafischen Programm mit wenigen Handgriffen stauchen oder strecken, instrumental färben oder homogenisieren, rhythmisch schärfen oder verlangsamen, mit dem Pathos-Generator beschweren, mit der Fragment-Funktion nonoisieren oder mit dem Neue-Spieltechniken-Plugin avantgardisieren lassen.«6 Dies entfachte eine heftige Diskussion. Claus-Steffen Mahnkopf entgegnete: Johannes Kreidler, Claus-Steffen Mahnkopf, Harry Lehmann: Musik, Ästhetik, Digitalisierung – eine Kontroverse, vgl. Anm. 3, S. 16f., http://bit.ly/neI1VQ. 6 21 »Die von Lehmann anvisierten Programme [Soundshop] kommen, wenn überhaupt, stets zu spät (und das ist gut so), als daß sie für Neue Musik relevant wären. [...] Und selbst wenn doch: Wer würde mit solchen Programmen arbeiten? Sicherlich nicht Komponisten, sie möchten in der Regel ihre eigene Musik schreiben.«7 Und Golo Föllmer sekundierte: »Lehmanns schwerstes Missverständnis liegt darin, dass er Kunst und Handwerk in einen Topf wirft und davon spricht, dass »Soundshop«, ein fiktives musikalisches Pendant zur Fotobearbeitungs-Software Photoshop, die Kategorie des Komponierens transformiere – banalisiere wäre hier das passendere Verb gewesen, denn Lehmanns Vorstellung einer Software, die den Nutzer über ein »...Arsenal von musikalischen Objekten... - wie etwa Lachenmann'sche Geräuschfelder, Ferneyhough'sche Texturen oder Grisey'sche Spektralakkorde...« gebieten ließe, könnte womöglich Anmutungen der imitierten Stile erzeugen, besitzt aber keine Möglichkeiten, selbst stilbildend im Sinne der Erfindung menschenvalider Konzepte wie Geräuschfeld, Textur und Spektralakkord zu werden.«8 Meines Erachtens hat der angesprochene Kategorienwechsel längst stattgefunden – willkommen in der Postmoderne! All das ist eben selten noch Zweck, sondern heutzutage meistens Mittel. Es ist ja nicht die Rede davon, dass der Computer selbständig einen niegehörten Stil hervorbringt. Natürlich ist der Meta-Stil, der sich aus der Anwendung ergibt, ein eklektischer; ich würde heute sogar von Paneklektizismus sprechen, denn das Meiste in der Kultur ist entlehnt, was mit der Digitalisierung vollends zu Bewusstsein kommt. Hinter diesen Kenntnisstand sollte man aber nicht mehr zurückfallen, und was in der Kunst technisch machbar ist, soll auch gemacht und gründlich erforscht werden. Kombinationen, die mir da ästhetisch interessant und aktuell erscheinen, sind zum Beispiel die Inklusion von Pop-Samples in einen pointilistischen Satz, oder eine Klangfarbenmelodie, in der der Akkord zeitweise mit einer gefilterteten Politikerrede ersetzt wird; wenn bruitistischer Impressionismus, serieller Spektralminimalismus und stochastisch fragmentierter Strukturexpressionismus betrieben werden; wenn die inhärenten Semantiken im Sinne einer »gehaltsästhetischen Wende« (Lehmann) gezielt zum Einsatz kommen und dramaturgisch entfaltet werden. 7 8 Ebd., S. 44 und 46. Positionen 87 (2011), S. 43. 22 Performance In der elektronischen Musik ist in den letzten Jahren die Performance-Form des Live Codings entstanden: vor Publikum wird Klang programmiert. So habe ich im Dezember 2009 bei einem Konzert in Frankfurt live mit COIT ein Musikstück komponiert: Aussicht COIT ist zum unverzichtbaren Teil beinahe meiner gesamten kompositorischen Arbeit geworden. Fast jedes Stück meiner Konzertsaalmusik seit 2008 ist ausschließlich damit entstanden, während ich auf Notenpapier nur noch äußerst selten schreibe. Abgeschlossen ist die Arbeit nicht; abgesehen von den unendlichen Möglichkeiten der generativen und editiven Algorithmen und der Verbesserung der ePlayer-Technik bleiben noch einige Wünsche offen. Ein großes Limit sind die heutigen Displays – sie sind zu klein! Es ist mir unverständlich, warum Monitore (bzw. ihre Auflösungen) nicht längst so groß wie die ganze Tischplatte sind, wo doch das Betriebssystem vom »Desktop« spricht und wir im analogen Leben auch mit Dokumentengrößen wie der einer aufgeschlagenen Zeitung umgehen. Beispielsweise ist optional eine Aufteilung der Partitur in herkömmliche Instrumenten-Systeme wünschenswert, also ein eigenes Notensystem für jedes Instrument; das würde den auf einem heutigen Monitor vorhandenen Platz jedoch bei weitem sprengen (Scrollen oder Umschalten ist zu mühsam). Ideal wäre, wenn auf einem zweiten, großen 23 Monitor alles was man schreibt parallel auch in herkömmlicher Notation angezeigt würde, und man hier wie dort, in der COIT-eigenen Space Notation oder in der traditionellen Notation arbeiten könnte. Außerdem wäre hilfreich, wenn mit einem Stift direkt auf einen mobilen, großen Monitor »geschrieben« werden könnte. Eine Maus ist praktisch, aber ein Stift fühlt sich für mich intuitiver an, durch ihn fließen die Gedanken besser. Diese Technik des Touchscreens existiert zwar schon, ist aber noch sehr teuer. COIT bleibt also ein Work in Progress. Weiterhin ist anzunehmen, dass – so wie die Idee ihre Vorläufer hat, voran Iannis Xenakis’ UPIC-System – eine Software dieser Art irgendwann von anderen (vielleicht sogar kommerziell) aufgezogen wird, etwa vom IRCAM in Paris oder von vielen anderen Programmierern auf der Welt, oder es gibt sie schon und ich kenne sie nicht. Ich bin allerdings der Ansicht, dass jeder Komponist sich sein eigenes »Schreibzeug« schaffen sollte. Sonst sehe ich die Gefahr einer ästhetischen Uniformierung. Eine andere Gefahr liegt eventuell in der Vereinfachung. Irgendwann habe ich mich dabei ertappt, wie ich die Oberfläche von COIT immer noch praktischer und geleckter gestaltete. Ob das dem Komponieren wirklich hilft? Auch bei den Algorithmen entsteht allmählich ein Mißtrauen, wenn der Computer immer selbständiger komponieren soll, bis hin dass er doch gleich das ganze Werk alleine schaffen möge. Braucht das Komponieren nicht auch stimulierende Widerstände, Anstrengung, Unzulänglichkeiten und Verzögerungen, den produktiven Effekt des Fehlers? Nach nun mehrjähriger Praxis ist die Frage für mich beantwortet: Die Gefahr der kontraproduktiven Vereinfachung besteht nicht. Wir können über jede Erleichterung froh sein, Probleme gibt es auf der Welt noch genug. Dass die Maschine ohne Zutun ein Meisterwerk ausgibt, ist nicht zu erwarten, und wenn sie es täte, würde mich das als Kunstbegeisterter freuen; protestantische Arbeitsethik gehört der Vergangenheit an. Um Fehleranfälligkeit muss man sich bislang nicht noch sorgen; und notfalls könnte man sie sogar simulieren. Jedenfalls ist es sehr zu begrüßen, dass der Computer dem Menschen Handwerk abnimmt, um nicht zu sagen: wegnimmt. Denn dadurch gibt es keine Berechtigung mehr für unoriginelle, bloß gut gemachte Musik. 24