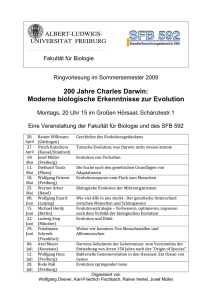

Darwin SGZBB

Werbung

Das Darwinjahr 2009 Literaturberichte und Vorlesungsnotizen Redigiert von W. Baumgartner (wb) 1. Charles Robert Darwin, 1809 – 1882 1.1 Lebenslauf von Charles Robert Darwin [54] Aus: DARWIN, CH. R., Die Abstammung des Menschen, Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt a.M. 2009 Am 12.2.1809 wird Charles Robert Darwin als fünftes von sechs Kindern des Arztes Robert Waring Darwin und dessen Frau Susannah (geb. Wedgewood) in Shrewsbury geboren. 1817: Tod der Mutter, Betreuung durch die drei älteren Schwestern und Besuch einer Tagesschule, danach einer Internatsschule. Beginnende Sammelleidenschaft (Muscheln, Mineralien etc.) und Beschäftigung mit Naturphänomenen und chemischen Experimenten. 1817-­‐1825: Medizinstudium Universität Edinburgh. Bekanntschaft mit R.E. Grant, Vertreter von Lamarck’s Evolutionstheorie. Mitglied der „Plinius-­‐Gesellschaft“. Eigene Vorträge zur Zoologie 1828-­‐1830: Theologiestudium Cambridge. Anlage einer Landkäfersammlung. Besuch der botanischen Vorlesungen von John Steven Henslow. 1831: Abschlussprüfung in Theologie. Geologische Studien bei Adam Sedgewick. Henslow vermittelt Darwin die Teilnahme als Naturforscher an der Expedition des Vermessungsschiffes „H.M.S. Beagle“ unter Kapitän Fitz Roy. Abfahrt 27.12.1831 in Plymouth. 1832 – 1836: Weltumrundung auf der „Beagle“: Kapverdische Inseln, südamerikanische Ost-­‐ und Westküste, Galapagosinseln, Australien, Mauritius, Südafrika, St. Helena und Ascension. Beobachtungen und fossile Funde als Grundlage der späteren Evolutionstheorie. 1837: London, Freundschaft mit den angesehensten Naturforschern im damaligen London: Charles Lyell, Joseph Hooker, Thomas Huxley und Richard Owen. Begegnung mit Sir John Herschel, Alexander von Humboldt und Thomas Carlyle. Beginn am Werk „Transmutation Notebook“s. 1838: Sekretär der Geologischen Gesellschaft Englands. Impulse durch Thomas Robert Malthus. 1839 – 1841: Heirat mit der Cousine Emma Wedgewood. Geburt des ersten von 10 Kindern (nur 7 haben die Kindheit überlebt). Erscheinen seiner ersten Reiseberichte zusammen mit den Berichten von Fitz Roy. Mitgliedschaft in der Royal Society. 1842-­‐1843: Erster Entwurf der Evolutionstheorie. Umzug mit der Familie in die Grafschaft Kent. 1844: Der zweite Teil des Reiseberichtes erscheint als geologische Beobachtungen auf vulkanischen Inseln. Erste Übersetzung des Reiseberichtes ins Deutsche. Ausbau und Verbesserung des „Species-­‐Theorie“ 1846: Der dritte Teil des Reiseberichtes erscheint über die Geologie Südamerikas. Beginn der umfassenden Untersuchungen zu den Rankenfusskrebsen (Cirripedia). 1848 – 1851: Tod des Vaters und einer Tochter. Erste Gesundheitsprobleme. 1854 – 1859: Im Vergleich mit den ähnlichen Theorien des Biologen Alfred Russel Wallace wird Darwin von der Linnean Society die Urheberschaft des neuen Evolutionsgedankens zuerkannt. Erscheinen von „On the Origin of Species by Means of Natural Selection: Or, The Preservation of Favoured races in the Struggle for Life“. Schon am Tag der Herausgabe ist die gesamte erste Auflage vergriffen. 1862 – 1881: Veröffentlichung weiterer Arbeiten zu Botanik, Zoologie und zur Abstammung des Menschen („The Descent of Man and Selection in Relation to Sex“ (1871). Auszeichnung durch die Copley-­‐Medaille der Royale Society, Mitgliedschaft in der Académie française. 19.4.1882: Tod und Beisetzung in der Westminster Abbey 1.2 Die Reise eines Naturforschers um die Welt Julia Voss, Insel Taschenbuchverlag, Frankfurt a.M. und Leipzig 2008 [68] Buchbesprechung, Phil. I Anton Cotti Vom 27. Dezember 1831 bis zum 2. Oktober 1836 nimmt der junge Darwin als naturwissenschaftlicher Begleiter an einer Forschungsreise rund um die Welt teil. Der erfahrene Kapitän, Robert Fitzroy, Vizeadmiral, Hydrograph und Meteorologe, ist beauftragt, die Vermessung des südamerikanischen Kontinents abzuschliessen. Der Kontinent gilt als Schatzkammer für Rohstoffe und als riesiger Markt für gewerbliche Produkte. Ziel des Projektes ist es, einen reibungslosen Handel mit Südamerika zu ermöglichen. Inseln und Küstenlinien sind deshalb neu zu kartographieren, bereits existierende Seekarten zu überprüfen und zu ergänzen. Auch chronometrische Messungen rund um die Erde sind erforderlich [57]. Die Regierung stellt das Segelschiff, die Beagle, zur Verfügung. Die Dauer ist mit zwei bis drei Jahren vorgesehen, es werden schliesslich fünf Jahre daraus. Die Route Die Reise führte von Devonport (Plymouth) zu den kanarischen Inseln, an Teneriffa vorbei zu den Kapverdischen Inseln an die Ostküste Brasiliens (Bahia). Anschliessend segelt die Beagle der Küste entlang südwärts zu den Falklandinseln und weiter um Feuerland und Patagonien herum, dem eigentlichen Ziel der Reise, der Westküste entlang nordwärts. Über die Magellanstrasse gelangt die Beagle in den Pazifischen Ozean, entlang der Chilenischen und Peruanischen Küste nach Valparaiso. Auf der Höhe von Lima fährt die Beagle zu den Galapagos-­‐Inseln. Schliesslich erreicht sie Tahiti. Über die Nordinsel Neuseelands gelangt die Expedition nach Sydney in Australien. Die weitere Fahrt führt über die Kokosinseln sowie nach Mauritius, an der Südspitze von Madagaskar vorbei nach Südafrika. Kapitän Robert Fitzroy kehrt jetzt noch einmal nach Brasilien zurück -­‐ er will einzelne Messwerte nochmals überprüfen -­‐, bevor er über die Azoren nach England zurückkehrt (aus Wikipedia). Darwins Motivation Neben dem Auftrag der Vermessung sollte ein Naturforscher die Gesteine, Pflanzen und Tiere der erwähnten Destinationen beobachten, sammeln und klassifizieren. Kultur und Lebensgewohnheiten der Völker sollen studiert werden. Man will genauen Aufschluss über die Natur des südamerikanischen Kontinents. Der Naturforscher wird auf eigene Rechnung zugelassen, somit ohne Besoldung und nicht uniformiert im Dienste ihrer Majestät. Er muss aus dem Landadel stammen und bereit sein, die Schiffskabine mit dem Kapitän zu teilen. Henslow, Professor für Botanik in Cambridge und wichtigste Bezugsperson von Darwin, empfiehlt den jungen Wissenschaftler als Begleiter bzw. Naturforscher für diese Weltreise. Mit grosser Begeisterung war Charles neben dem Theologiestudium in Cambridge den Vorlesungen von Henslow gefolgt. Er hatte dessen private Abendveranstaltungen für Studenten besucht und ihn auf vielen botanischen Exkursionen begleitet. Henslow und Darwin verbindet seit dieser Zeit eine Freundschaft, die das ganze Leben hält; Henslow wird Vorbild und ein wichtiger Helfer Darwins auch in späteren Jahren. Bei Professor Sedgwick studierte Darwin Geologie. Hier lernt er viel Methodisches, vor allem auch, dass man Theorien bilden muss, will man die gemachten Beobachtungen verstehen. Die wichtigste Arbeit während seiner Zeit in Cambridge gilt seiner Käfersammlung. Charles findet schon während dem Studium seltene und unentdeckte Arten. So zeigt sich neben der Liebe zur Natur die Fähigkeit der Konzentration auch auf kleine Gebiete wie etwa die Käfer. Obwohl der Vater aus ihm einen Arzt oder Pfarrer machen will, zeigt Charles mit seinen breiten Interessen schon früh einen unabhängigen Geist, was eine wesentliche Eigenschaft für den späteren Erfolg und seine Karriere sein wird. Nach Beendigung des Theologiestudiums blieb Darwin noch ein Jahr in Cambridge, wo er sein Wissen in Biologie und Geologie vertiefte. Wir können uns die Begeisterung des jungen Absolventen von Cambridge vorstellen, der nach Bedenken des Vaters dank der Fürsprache eines Onkels aus der Familie Wedgwood die Erlaubnis bekommt, die Weltreise anzutreten. Während seines Theologiestudiums hat sich Darwin sehr intensiv mit naturwissenschaftlichen Fragen befasst. Botanik, Zoologie und Geologie, damals junge Wissenschaften, faszinieren Darwin, der sich seit seiner Jugend mit der Natur befasst. Das Studium der Naturphilosophie – auch der Naturtheologie – und die Reiseberichte von Alexander von Humboldt wecken in Darwin ein waches Interesse für ferne Länder und die Erforschung der Natur. Das Theologiestudium, welches er zwar als zehntbester von 178 Kandidaten, aber ohne Begeisterung absolviert, lässt Raum für solche Interessen. Im Übrigen gehören Reiten, Schiessen, Jagen und Fischen zu seinen Leidenschaften. Charles ist ein ausgesprochen kräftiger, sportlich ausdauernder junger Mann von robuster Gesundheit. Die späteren Krankheiten sind vielleicht Spätfolgen der Weltreise. Arbeitsweise und Aufgabe Mit grosser Begeisterung stürzt sich Darwin in die Arbeit. Er nimmt seinen Auftrag sehr ernst. Der ehemalige Student der Medizin und Baccalaureus der Theologie ist nun als Naturforscher unterwegs. Seine Begeisterung überträgt sich auf die Stimmung der Mannschaft. Als Mensch ist Darwin stets freundlich gegen jedermann und immer gut gelaunt. Einzig die Seekrankheit plagt ihn und hindert ihn oft am Arbeiten. Den Beginn der Reise erlebt Darwin als besonders schwierig. Er freut sich auf die vorgesehenen Destinationen, die er von seiner vorbereitenden Lektüre und z.T. von den Reisebeschreibungen Humboldts mit grosser Spannung erwartet. Mehrmals ändert der Kapitän die Route. Die Hauptziele der Reise stimmen nicht in allen Teilen mit den Wünschen von Darwin überein. So segeln sie wegen hohen Seegangs an Madeira vorbei und auch die Insel Teneriffa können sie infolge einer Choleraepidemie – sie müssten eine Quarantäne von zwölf Tagen erdulden – nicht betreten. Darwin verfolgt seine Ziele mit Konsequenz und Energie. Um die Seetiere zu beobachten, befestigt Darwin ein Schleppnetz am Heck des Schiffes. Dieses bringt ihm reiche Beute an Seetieren, die er nach zoologischer Systematik ordnet [66]. Die oft mehrere Wochen dauernden Landgänge erlauben eine intensive Forschung. Mit strengster Konsequenz und unermüdlicher Energie widmet sich Darwin seiner Aufgabe. Er erlebt die Grösse der Natur mit ungeheurer Empfindungsstärke und versucht mit aller Kraft des Geistes, die seine Wahrnehmungen gedanklich zu ordnen und die Beobachtungen begrifflich zu durchdringen. So verliert er sich nicht in Schwärmerei. Darwin hat sich in Geologie, Botanik, Zoologie, als Paläontologe bzw. Fossilienforscher und Ethnologe zu bewähren. Die Menge der Funde und das gesammelte Material sind ungeheuer. Über 1500 in Spiritus konservierte Arten, fast 4000 Felle, Häute, Knochen und anderes mehr. Dazu kommen 15 Feldnotizbücher, 770 Seiten Tagebuch, 368 Seiten zoologische Aufzeichnungen, davon 200 über die wirbellosen Meerestiere und umfangreiche geologische Notizen. Die Beobachtungen über Tiere, Pflanzen, Gestein sind ergänzt durch die nicht minder wesentliche die umfangreiche Korrespondenz, die Darwin während der ganzen Dauer der Reise – und auch im späteren Leben als Privatgelehrter – mit unzähligen Gelehrten führt. Es sind nicht nur die bekannten Professoren-­‐Freunde aus Cambridge, praktisch die ganze wissenschaftliche Welt ist an den Beobachtungen und Entdeckungen dieser Weltreise interessiert und auf dem Korrespondenzwege einbezogen. Wichtige Freunde halten die Gelehrten in der Heimat auf dem Laufenden und sorgen damit für die Verbreitung seiner Forschungsergebnisse und die wissenschaftliche Diskussion der neuen Erkenntnisse. Reisetagebuch Das erfolgreiche Buch seiner Reise lässt sich im Einzelnen nicht wiedergeben. Es ist seit seinem ersten Erscheinen immer wieder aufgelegt worden. Empfehlenswert ist die Ausgabe des Insel Verlags von Julia Voss, Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Darwin-­‐Spezialistin. Sie hat die bedeutendsten und schönsten Passagen des umfangreichen Reisetagebuches auf gut 250 Seiten und einem einführenden Kommentar ausgewählt und mit einem Überblick über Leben und Werk des grossen Naturforschers versehen. Die wesentlichen Eindrücke Drei wesentliche Eindrücke der Weltreise seien erwähnt: Zum einen ist es die Begegnung mit der Urbevölkerung, den sog. Wilden wie auch Landschaft und Bewohner Brasiliens und der Südspitze Amerikas. Brasilien erscheint ihm als Land, „wo die Kräfte des Lebens vorherrschend sind“. Diese Völker legen eine Lebensart an den Tag, die einem zivilisierten Engländer aus dem 19. Jahrhundert, der zudem aus dem Landadel stammt, völlig neu und fremd ist. Im Weiteren lösen die Fossilienfunde in Patagonien grosses Erstaunen aus. Sie sind ihm unumstösslicher Beweis, dass die zurzeit angetroffenen Arten wesentliche Veränderungen durchgemacht haben und die paläontologischen Spuren zeigen, dass sie erhebliche Veränderungen erlebten. Darwin erkennt den Artenwandel als Realität. Die Natur ist in ihrer Vielfalt also nicht durch immer wiederkehrende Schöpfungsakte nach Naturkatastrophen aus dem Nichts entstanden. Die Funde der Expeditionen bringen die Anschauung zu den Vermutungen und noch zaghaft geäusserten Thesen, die Darwin während des Studiums in Cambridge aufgenommen hat. Und schliesslich sind es die Beobachtungen auf den Galapagos-­‐Inseln. Die Beobachtungen der Vogelwelt machen klar, welch ungeheuer wesentlichen Anteil die geographische Isolation auf die Entstehung neuer Arten haben kann. In ihrer ganzen Bedeutung werden diese Phänomene erst später erkannt, was schliesslich zur Formulierung der Evolutionstheorie führen wird. Natürlich bringen die mehrwöchigen Landaufenthalte in Argentinien, Uruguay, während denen der Kapitän die Vermessungen durchführte, sowie die Erkundung der Anden und die vielen Aufenthalte auf den Inseln wichtiges Material für die spätere Begründung der Theorien. In seiner Autobiographie bezeichnet Darwin die Reise mit der Beagle als das wichtigste Ereignis seines Lebens. Der Wechsel vom Medizinstudenten und Theologen zum anerkannten und weltweit berühmten Naturforscher ist durch diese Reise begründet. Die intensive Suche nach Spuren, die grosse Menge der Funde, die Auswertung und Beurteilung zu Hause, zusammen mit vielen Wissenschaftlern, macht den Erfolg der Expedition möglich. Aus späterer Sicht kehrte Darwin als erfolgreichster Teilnehmer der Expedition nach England zurück. Die Auswertung seiner Forschungs-­‐und Sammelarbeit hat die Wissenschaft, die Ansichten der Menschen über ihre Herkunft und die Entstehung der Arten wie kaum eine andere Erkenntnis des 19. Jahrhunderts geprägt. Eine ablehnende Haltung bringt Darwin bezüglich der Sklavenhaltung mit, die sich für ihn in jeder Form als abscheulich und falsch erwiesen hat. Im letzten Kapitel seines Reisetagebuchs gibt er seinem Zorn darüber Ausdruck und dankt Gott dafür, dass er nie mehr in einem Sklavenland leben muss. Darwin, dessen Name mit dem Kampf ums Dasein assoziiert wird, erweist sich als grossherzig und mitfühlend sowie von ausgeprägtem Gerechtigkeitsempfinden. Er empört sich über Machtmissbrauch und jede Art der Unterdrückung von Menschen. Faszinierend ist festzustellen, wie Darwin in den Jahren der Weltreise ein Revolutionär der Wissenschaft wurde, wie aus Notizen ein Werk wird, aus flüchtigen und zunächst oft unverständlichen Beobachtungen eine Theorie. So wird aus dem naiven Glauben an einen Gott, der alles in sechs Tagen aus dem Nichts geschaffen habe, ein Zweifel. Im grossen Gedanken vom Wechselspiel der Variation und Selektion, nach dem sich alles Lebendige gebildet haben dürfte, setzt sich eine neue Erkenntnis allmählich durch. In aller Bescheidenheit dankt er am Schluss auch für alle Hilfe, vor allem Alexander von Humboldt, dem er viele Ideen und Eindrücke verdankt. Jedem Naturforscher gibt er als Fazit seiner Erfahrungen den Rat, sich selber in der Welt umzusehen, vor Schwierigkeiten und Gefahren nicht zurückzuschrecken, denn diese seien in der Regel geringer, als man zuvor befürchte. Auch würde einem eine Forschungsreise eine Reihe von Erfahrungen und Qualitäten bieten, die zu Hause nicht zu erwerben seien. Dazu gehören „gutmütige Geduld, Freiheit von Selbstsucht, die Gewohnheit, für sich selbst zu handeln und aus jedem Vorkommen das Beste zu machen.“ 1.3 Kommentare zu Charles Darwins Person Prof. Dr. Conradin Burga, [8] vom Geographischen Institut der Universität Zürich beschreibt in der Vierteljahrschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 2009, Charles Darwin als von seiner Herkunft her sehr vermögend. Schon sein Grossvater sei ein reicher Arzt, Erfinder und Dichter gewesen und habe sich bereits mit Evolutionslehre beschäftigt. Auch sein Vater war ein reicher Arzt und Privatbankier. Darwin sei von zahlreichen einflussreichen Persönlichkeiten gefördert worden, u.a. vom „HMS Beagle“-­‐Kapitän Fitz Roy. Er habe eine langjährige freundschaftliche Beziehung mit dem berühmten Geologen Charles Lyell gepflegt und habe von Jena bis Java mit 2000 Personen korrespondiert. Seine Frau (und Cousine) kam aus dem wohlhabenden Haus Wedgewood und das alles habe Darwin die nötigen Freiheitsgrade gegeben, um nach dem Theologiestudium als Privatgelehrter die Natur zu beobachten, wozu er dann noch das nötige Talent zur späteren Weltberühmtheit mitbrachte Prof. Dr. Rolf Rutishauser, [35] vom Institut für Systematische Botanik der Universität Zürich zeigt in einer Publikation der NGZ 2009, dass Darwin auch botanische Entdeckungen machte, für die man ihn am 200. Geburtstag ebenso ehren sollte wie für seine Evolutionstheorie. Ohne Faktorengenetik erbrachte er den experimentellen Nachweis von Inzuchtdepression und Heterosis-­‐Effekt. Mit Experimenten an Graskeimlingen antizipierten Charles Darwin und sein Sohn Francis die Existenz von Phytohormonen. Sie hätten gezeigt, dass Pflanzen in ihren Lebensäusserungen wie z.B. Sinnesleistungen den Tieren nicht unähnlich seien. Darwin sei vor allem als Zoologe bekannt. Er schrieb aber alleine 7 Bücher über Botanik, gibt Rutishauser zu bedenken. Die Themen waren: Orchideen, Kletterpflanzen, Domestizierung von Tieren und Pflanzen, tierfangende Pflanzen, Fremd-­‐ und Selbstbestäubung, Blütenformen und Pflanzen in Bewegung. Er machte noch heute aktuelle Fütterungsexperimente mit dem fleischfressenden Sonnentau (Drosera), die später von seinem Sohn Francis fortgeführt wurden. Prof. Rutishauser wiederholte die Experimente, bei denen der Pflanze Milchtropfen verfüttert wurden, im Jahr 2009. Es konnte bestätigt werden, dass sich die Blätter von Drosera über dem Milchtropfen einrollen, ihn verdauen und sich nach einigen Tagen wieder öffnen. Weiter bestätigte Prof. Rutishauser Darwins Beobachtungen, dass sich einige Pflanzen wie etwa der Wassersalat (Pistia stratiotes) nachts in einer Art Schlaf befinden, wobei sich vor allem die jüngeren die Blätter tagesperiodisch aufrichten, schliessen und wieder öffnen. Prof. Dr. Andrew Hector, [13] Institute of Environmental Siences, Universität Zürich, erwähnt, dass die intellektuelle Verknüpfung von Biodiversität und Ökosystemprozessen erstmals durch Darwin mit seinem „Divergenzprinzip“ vollzogen worden sei. Er habe festgestellt, dass Gemeinschaften von Organismen, die sich aus vielfältigen und stark divergenten Formen entwickelt haben, höhere Produktivitäts-­‐ und Abbauraten aufweisen sollten. Den Beweis fand er in einem Gräsergarten im Süden von England. Prof. Dr. Heinz-­‐Ulrich Reyer und Heide Reyer-­‐Sievers, [34] zitierten zum Schluss der Ringvorlesung aus Briefen von Charles und Emma Darwin. Aus einem Brief an Alfred Russel Wallace: Die meisten Personen würden wohl in ihrer Lage etwas Neid und Eifersucht empfinden. Wie prächtig frei von diesem gemeinen Fehler der Menschheit scheinen Sie zu sein. Sie sprechen aber viel zu bescheiden von sich selbst. Sie würden, wenn Sie freie Zeit gehabt hätten, die Arbeit genauso gut, vielleicht noch besser gemacht haben, als ich sie gemacht habe. Aus einem Brief an Joseph Hooker: Endlich zeigt sich ein Lichtschimmer – Ich glaube, ich habe (welche Vermessenheit) das einfache Verfahren erkannt, mit dem Arten sich verschiedenen Zwecken hervorragend anpassen. Notizen von Charles zum Heiraten: Das ist die Frage: Heiraten – Nicht Heiraten: Heiraten: Kinder, ein beständiger Partner, der sich für einen interessiert, jemand, den man lieben und mit dem man spielen kann. Besser jedenfalls als ein Hund. Ein Heim, und jemand, der sich um das Haus kümmert. Annehmlichkeiten der Musik und weibliches Geplauder. Diese Dinge sind gut für die Gesundheit. Nicht Heiraten: Keine Kinder, niemand der im Alter für einen sorgt. Aber Freiheit zu gehen, wohin man will. Auswahl der Gesellschaft und wenig davon. Unterhaltung mit klugen Männern in Clubs. Kein Zwang, Verwandte zu besuchen und in jeder Kleinigkeit nachgeben zu müssen. Mein Gott, der Gedanke ist unerträglich, sein ganzes Leben wie eine geschlechtslose Biene mit Arbeit, Arbeit und nichts weiter zu verbringen. Nein nein, das geht nicht. Nur Mut. Heirate – heirate – heirate! Emma über Charles: Sein Charakter ist ausserordentlich verträglich. 1.4 Wissenschaftliches und historisches Umfeld 1.4.1 Aus: Charles Darwin, Die Entstehung der Arten. Reclams Universal-­‐

Bibliothek, Berlin, [53] Einen geschichtlichen Überblick über die Entwicklung der Ansichten von der Entstehung der Arten sowie über seine wichtigsten Kollegen und Freunde aus den Kreisen der Naturforscher gibt Darwin in der Einleitung zu seinem Hauptwerk im Jahr 1859 gleich selbst. Er beginnt mit dem oft zitierten Satz: Bis vor kurzem glaubte die grosse Mehrzahl der Naturforscher, die Arten seien unveränderlich und jede einzelne sei für sich erschaffen worden. Er führt diese alte Ansicht auf Aristoteles zurück, welcher immerhin als Ausnahme Empedokles mit dem Vorschlag des Zufalls bei der Beschaffenheit der Körperteile erwähnt hatte. Als ersten Verfechter einer allmählichen Entwicklung der Arten durch das Mittel der Abänderung und einer Abstammung von anderen Arten beschreibt Darwin seinen Zeitgenossen Lamarck mit einer Publikation von 1801: Das Mittel der Abänderung sucht er zum Teil im Einfluss der Lebensbedingungen, zum Teil in der Kreuzung bereits bestehender Formen und zum Teil im Gebrauch oder Nichtgebrauch der Organe, also der Macht der Gewohnheit. Noch frühere Ansätze zu einem „Wie“ der Merkmalveränderung ortete er 1794/95 bei Goethe in Deutschland, bei Etienne Geoffroy Saint-­‐Hilaire in Frankreich und bei seinem Grossvater Erasmus Darwin in England. 1818 postulierte C.G. Wells in London das Prinzip der natürlichen Selektion („Zuchtwahl“) für die Menschenrassen. 1822 erklärte W. Herbert in Manchester, dass Pflanzenarten nur eine höhere und beständigere Klasse von Varietäten sind. Saint Hilaire sprach dann 1828 öffentlich aus, dass sich die Formen nicht unverändert seit dem Anfang aller Dinge erhalten hätten. Darwin erwähnt dann noch eine grössere Zahl von Naturforschern und Geologen, u.a. Prof. Grant und seinen Freund R.G. Wallace, den Geologen Leopold v. Buch, den Zoologen C.E. von Baer und viele andere, die in der ersten Hälfte des 19. Jh. auf verschiedene Weise Erklärungen gefunden hatten, dass sich Varietäten allmählich in feste Arten oder sog. „bleibende Typen“ verwandeln, die keiner Zwischenkreuzung mehr fähig sind, und dass sie konstante und eigentümliche Merkmale erhalten. Er kritisiert aber, dass zahlreiche Gelehrte einen unwissenschaftlichen „Göttlichen Impuls“ postulierten, der den verschiedenen Lebensformen, oder einer „Urform“ anfangs oder von Zeit zu Zeit vermittelt worden sei. Darwin beschreibt dann, wie er 1837 von seiner 5-­‐jährigen Forschungsreise mit neuen Eindrücken von der Tier-­‐ und Pflanzenwelt Südamerikas zurück gekehrt sei, welche ihm Licht zu werfen schienen auf die Entstehung der Arten, das Geheimnis aller Geheimnisse. Aber erst 1859 habe er im Einvernehmen mit seinen Freunden Wallace und Hooker, welche die selben allgemeinen Schlüsse über die Entstehung der Arten bereits publiziert hatten, und durch die Vermittlung des Geologen Charles Lyell an die Linnean Society in London, seine Skizzen von 1844 zu einem grossen Werk zusammengefasst und veröffentlicht. 1.4.2 Aus: Charles Darwin, Die Abstammung des Menschen (Originaltitel: The Descent of Man, 1871), [54] Darwin erwähnt den Präsidenten des Nationalinstituts von Genf, Karl Vogts, der im Jahr 1869 erklärte: Niemand, wenigstens in Europa, wagt mehr, die Erschaffung der Arten unabhängig voneinander zu verteidigen. Und im Jahr 1874 schrieb Darwins Kollege Thomas Huxley einen Aufsatz über die „Ähnlichkeiten und Unterschiede im Bau und in der Entwicklung des Gehirns beim Menschen und bei den Affen“. Darin heisst es: Jede Hauptwindung und Hauptfurche eines Schimpansengehirnes ist deutlich auch im menschlichen vorhanden, so dass die für das eine angewandte Terminologie auf das andere übertragen werden kann. 1.4.3 Aus: Vom Milch trinkenden Sonnentau (Drosera spec.) zum schlafenden Wassersalat (Pistia spec.): Charles Darwin als Botaniker. Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 2009 Prof. Dr. R. Rutishauser, 2009, [35] Prof. Dr. Rolf Rutishauser, Institut für systematische Botanik der Universität Zürich, zitiert Darwins Vorwort zur sechsten Auflage seines Hauptwerks folgendermassen: Bereits der englische Pflanzenzüchter Patrick Matthew habe in einer Publikation von 1831 dieselbe Ansicht vom Ursprung der Arten entwickelt wie R.G. Wallace und er selbst. Matthew habe aber seine Theorie unglücklicherweise in zerstreuten Sätzen im Anhang zu einem Werk mit anderem Inhalt geschrieben, so dass sie völlig unbeachtet blieb. Er habe aber deutlich die volle Bedeutung des Begriffs der natürlichen Zuchtwahl erkannt. Rutishauser weist dann noch darauf hin, dass Darwin zusätzlich zur natürlichen und künstlichen Selektion die Wichtigkeit der sexuellen Selektion erkannt habe, bei der z.B. die Weibchen entscheiden, welche Männchen ihr Erbgut an die Nachkommen weitergeben. 1.4.4 Aus:, Massenaussterben und Evolution. H. Furrer et al, Paläontologisches Institut und Museum und Zoologisches Museum der Universität Zürich, 2009, [11] Prof. Dr. Hugo Bucher, Direktor des obgenannten Instituts und Museums, liefert weitere Angaben zu den Zeitgenossen Darwins und ihren Theorien: Bekannt ist heute noch Georges Cuvier (1768-­‐1832) als Begründer der vergleichenden Anatomie und Wirbeltierpaläontologie. In seinem Hauptwerk beschrieb er die geologischen Formationen des Pariser Beckens, wovon jede eine unterschiedliche Fauna enthält. Er schloss daraus, dass diese Faunen jeweils durch gigantische Umweltkatastrophen ausgelöscht worden seien und postulierte damit die Theorie des „Katastrophismus“. Er schätzte das Alter der Erde auf mehrere Millionen Jahre. Zwischen den Katastrophenereignissen seien die Arten unverändert geblieben. Diese Theorie wurde unterstützt von William Buckland in England und Louis Agassiz in Neuchâtel. 1860 definierte John Philips die drei grossen geologischen Zeitalter Paläozoikum, Mesozoikum und Känozoikum aufgrund der von Cuvier entdeckten biotischen Haupteinbrüche. Im Gegensatz zum „Katastrophismus“ wurde der „Aktualismus“ begründet von Buffon (1707-­‐1788), Lamarck (1744-­‐1829) und Hutton (1726-­‐1797). Er besagt, das Ausmass der Faunenveränderungen und der geologischen Prozesse sei eine Folge der Unermesslichkeit der Zeit. Auch Darwins Freund, der Geologe Charles Lyell (1797-­‐1875) verwarf den Katastrophismus und argumentierte in seinem Hauptwerk „Principles of Geology“, dass sich alle in der Vergangenheit wirkenden Prozesse nicht von den heutigen unterscheiden. Darwin sah in Anlehnung an Lyell in den Aussterbe-­‐Ereignissen Lücken in den stratigraphischen Daten. Die Theorie des „Punktualismus“ von Eldredge und Gould entstand aber erst ab 1970 und postulierte das plötzliche Entstehen neuer Arten. Anhand von hohen Iridium-­‐Konzentrationen in Kreide-­‐Paläogen-­‐

Grenzschichten wurde überdies die Theorie von Asteroiden Einschlägen aufgestellt, womit eine Renaissance des Katastrophismus eingeläutet wurde. 1.4.5 Aus „Darwins langer Arm – Evolutionstheorie heute“, H.-­‐U. Reyer und P. Schmid-­‐

Hempel, 2010, [33] „Mitte 1858 bekam Darwin einen Artikel von Alfred Russel Wallace (1823-­‐1913) zugeschickt, bei dessen Lektüre er mit Schrecken feststellte, dass es sich im Prinzip um eine Kurzfassung seiner eigenen Evolutionstheorie handelte. Wallace war seit vielen Jahren als Naturforscher und Sammler in Südostasien unterwegs, hatte zwar mit Darwin hin und wieder korrespondiert, ihn aber nie getroffen. Und er hat mit Sicherheit die Grundzüge der Evolutionstheorie völlig unabhängig von Darwin entwickelt. Das Umdenken lag also in der Luft; der Nährboden für die Evolutionstheorie war vorhanden“. 1.5 « On the Origin of Species by Means of Natural Selection », Charles Darwin, 1859 Die Entstehung der Arten. Reclams Universal-­‐Bibliothek, Berlin 1963, [52] Buchbesprechung, wb Die Ringvorlesungen haben Darwin’s Hauptwerk nicht resümiert, sondern als bekannt vorausgesetzt. Leider sprechen heute aber viele Leute über Darwin, ohne auch nur eines seiner Werke je gelesen zu haben. Nach Hans Küng [63] haben heute Millionen von Amerikanern und offensichtlich auch Europäern anscheinend weder im Biologieunterricht noch in einem Buch je eine seriöse Darstellung der Evolutionstheorie zu Gesicht bekommen. Ich versuche deshalb nachfolgend „Die Entstehung der Arten“ anhand der deutschen Übersetzung von Reclam zu beschreiben. Ich betone, dass dies ein Versuch ist. Die riesige Vielfalt von Darwins Beobachtungen, Feld-­‐ und Laborversuchen, Argumenten und Schlüssen, die zahllosen Fakten, die aus seiner Korrespondenz mit anderen Forschern der ganzen Welt zu ihm gelangt waren, die Repliken auf kritische Einwände und schliesslich das kohärente Gesamtkonzept der Evolutionslehre selbst, all das in leserfreundlicher Kürze zusammenzufassen, ist letztlich ein aussichtsloses Unterfangen. Das Buch ist in 15 Kapitel gegliedert, welche Darwin’s Beobachtungen der Varietäten unter den Individuen, Arten und Gattungen, die Theorie der Auslese (Selektion) der passendsten Varietäten durch die Umwelt, den Menschen, andere Lebewesen und das andere Geschlecht, die daraus folgende langsame Abänderung und Neuentstehung von domestizierten und natürlichen Phänotypen, die Probleme der Geologie und Fossilienfunde zu seiner Zeit, die Einwände gegen seine Theorie, die geographische Verbreitung und gegenseitige Verwandtschaft der Arten, das angeborene Verhalten und die gemeinsame Abstammung der Lebewesen behandeln. Obwohl Darwins Sprache von einer durchaus modernen nüchternen Logik durchdrungen ist, weist sie zwangsläufig einen Viktorianischen Stil auf, welcher in der deutschen Reclam-­‐Übersetzung übernommen wurde. Um dem Original möglichst treu zu bleiben verwende ich dieselben Ausdrücke in meiner Zusammenfassung. Im ersten Kapitel behandelt Darwin die ABÄNDERUNG IM ZUSTANDE DER DOMESTIKATION und beginnt mit der Beobachtung, dass Individuen von domestizierten Pflanzen-­‐ oder Tierarten bzw. Unterarten stärker variieren als solche von Arten im Naturzustand. Er stellt dies in Zusammenhang damit, dass domestizierte Arten veränderlicheren Lebensverhältnissen, nämlich den Wünschen des Menschen ausgesetzt sind und stellt fest, das domestizierte Arten noch nie aufgehört hätten, sich zu verändern. Offenbar beruhe dies auf der Beschaffenheit der Organismen einerseits und auf der Natur der Lebensverhältnisse anderseits. Die Auswirkungen auf die Nachkommen seien entweder bestimmt, etwa die Dicke der Haut in verändertem Klima, oder unbestimmt als kaum erkennbare kleine Abweichungen. Weiter hat er Veränderungen des Fortpflanzungssystems beobachtet, welches offenbar sehr empfindlich auf kleinste Änderungen der Lebensbedingungen reagiere. So hören viele Tiere in Gefangenschaft auf, sich fortzupflanzen, was aber bei domestizierten Tieren nicht der Fall ist. Die Änderungen von Gewohnheiten, etwa des Klimas oder der Ernährung, bringen vererbliche Wirkungen hervor, stellte er an zahlreichen Beispielen fest. Diese Veränderungen seien oft korrelativ, z.B. dass längere Beine etwa mit einem längeren Kopf korreliert und dass der Organismus als Ganzes vom elterlichen Typus abweichend sei. Darwin betont aber, dass ihm die Gesetze, denen die Vererbung unterliegt, grösstenteils unbekannt seien. Auch dass gewisse Veränderungen oft nur auf ein Geschlecht und oft nur zu bestimmten Zeiten der Embryonalentwicklung übertragen werden, müsse ein wichtiger Punkt zukünftiger Forschung sein. Er stellt aber fest, dass gezüchtete Rassen genauso voneinander abweichen wie Arten und Gattungen im Naturzustand. Es sei denn auch kein Unterschied zwischen einer gezüchteten Rasse und einer naturbelassenen Art ersichtlich. Einen grossen Raum widmet Darwin in diesem Kapitel nun der Frage, ob die domestizierten Pflanzen-­‐ und Tierarten durch Kreuzungen von mehreren wilden Typen abstammen, oder ob sie durch gezielte Zucht wie auch durch unbewusste Domestikation je von einem einzigen Wildtyp herkämen. Anhand von Beobachtungen der Hunderassen und der grossen Anzahl von gezüchteten Haustauben kommt er zum Schluss, dass sich diese grosse Anzahl von Varietäten stets aus je einer einzigen wilden Art heraus entwickelt hätte. Als wichtiges Argument führt er an, dass Abkömmlinge bestimmt verschiedener Tierarten kaum je fortpflanzungsfähig seien, was bei Kreuzungen unter verschiedenen Rassen nicht der Fall sei. Er führt auch zahlreiche Beispiele an, wie einzelne Merkmale nach vielen Generationen als sog. „Rückschlag“ wieder auftauchen können, was bei einem Ursprung aus verschiedenen Arten eher unwahrscheinlich wäre. Im zweiten Kapitel ABÄNDERUNG IM NATURZUSTAND zeigt Darwin anhand einer riesigen Zahl von Beispielen, dass auch die Arten im Naturzustand sich in dauernder Veränderung befinden, dass sie nicht eine statische Konstanz aufweisen, sondern ein dynamisches Kontinuum. Er relativiert gleich anfangs die Begriffe Art, Unterart, Gattung, Varietät, Variation, Monstrosität und individuelle Unterschiede. Schon „Art“ und “Gattung“ haben bei den Naturforschern höchst verschiedene Deutungen, je nach den Kriterien, die gewählt werden. Unter „Varietät“ versteht er Verschiedenheit bei gemeinsamer Abstammung, auch wenn diese selten nachweisbar sei. Als „Monstrosität“ bezeichnet er beachtliche anatomische Abweichungen, die für das Individuum meist schädlich sind. Veränderungen, die direkt auf die äusseren Lebensbedingungen zurückgehen, aber nicht vererblich sind, nennt er „Variation“. „Individuelle Unterschiede“ seien kleine Unterschiede bei Nachkommen derselben Eltern oder Bewohnern einer begrenzten Örtlichkeit. Dass sog. Übergangsformen zwischen Arten und Gattungen kaum je von Arten selbst oder von Varietäten unterschieden werden können, weist er anhand zahlreicher Beobachtungen im Pflanzen-­‐ und Tierreich nach. Oft hänge die Unterscheidung nur davon ab, welche Form von den Forschern zuerst beschrieben worden sei. Die Bezeichnung Art werde so zu einem schwankenden Begriff, hinter dem man sich früher offenbar einen Schöpfungsakt vorgestellt habe. Arten mit grosser geografischer Verbreitung und solche grösserer Gattungen variieren nach Darwins Beobachtungen am meisten. Den Grund sieht er darin, dass sie verschiedenen Lebensbedingungen ausgesetzt seien und mit anderen Gruppen organischer Wesen in Wettbewerb treten müssen. Solche weit verbreitete Arten bezeichnet er auch als „herrschende“ Arten. Aber nicht alle grossen Gattungen variieren stark und nicht alle kleinen Gruppen seien unvariabel. Damit will Darwin beweisen, dass auch dort wo viele Arten einer Gattung gebildet wurden, immer noch viele in Bildung begriffen seien. Die grossen Gattungen würden sich daher stets langsam in kleinere auflösen. So würden alle Lebensformen der Erde in Gruppen und Untergruppen geteilt. Das dritte Kapitel trägt den Namen DER KAMPF UMS DASEIN Dieser Begriff ist im 19. / 20. Jahrhundert leider politisch und normativ missdeutet und missbraucht worden. Die Bedeutung, welche Darwin selbst darin sah, muss deshalb genauer betrachtet werden. Darwin erklärt, dass die in Kapitel II erarbeiteten Kenntnisse der Varietäten und Verschiedenheiten in den Arten zu verstehen helfen, wie neue Arten und Gruppen von Arten, also Gattungen entstehen: Der Kampf ums Dasein unter diesen Varietäten sei dafür die Ursache. Die kleinsten Veränderungen, welche für ein Individuum von Vorteil und nützlich sind und sich wieder vererben, erhöhen die Aussicht, am Leben zu bleiben, sich zu vermehren und eine neue Art zu bilden. Dies nennt er „natürliche Zuchtwahl“ und er setzt sie in Beziehung zur „künstlichen Zuchtwahl“ durch den Menschen. Der Ausdruck „Überleben des Tüchtigsten“ (survival oft he fittest) stamme vom zeitgenössischen Philosophen Herbert Spencer. Darwin betont aber wörtlich, dass er den Begriff „Kampf uns Dasein“ in einem weiten metaphorischen Sinne gebrauche, welcher die Abhängigkeit der Wesen voneinander und die Fähigkeit des Individuums, Nachkommen zu hinterlassen, mit einschliesst. Natürlich könne damit etwa der Kampf zweier Raubtiere gegen einander gemeint sein, aber auch der Kampf einer Pflanze am Rande der Wüste mit der Dürre. Oder die Mistel, deren Samen von Vögeln gefressen und so verbreitet werden, „kämpft“ mit anderen fruchttragenden Pflanzen darum, die Vögel dazu zu verleiten, lieber ihre Samen zu fressen und zu verbreiten. Das heisst aber nur, dass diejenigen Varietäten überleben, welche am besten zur Situation der Umwelt und der anderen Lebewesen passen. Der Ausdruck „Kampf ums Dasein“ sei also nicht sehr treffend und werde nur der Bequemlichkeit halber von ihm verwendet. Die Begründung zu diesem Kampf sieht er darin, dass die Geometrie der Fortpflanzung allen Wesen eine sehr schnelle Vermehrung erlauben würde. Dieser werde aber zwangsläufig eingeschränkt durch die Vermehrung anderer Lebewesen und die äusseren Lebensbedingungen sowie die Endlichkeit der Ressourcen. Schon Darwins Lehrer Malthus habe postuliert, dass auch erfolgreiche Arten immer wieder vernichtet würden. Eine Verminderung der zerstörenden Einflüsse müsste dem gegenüber eine unbegrenzte Vermehrung einer Art zur Folge haben. Die Ursachen, die das natürliche Streben einer jeden Art, nach Vermehrung beschränken, seien aber völlig unbekannt. Hingegen würden gesellige Lebewesen auch unter ungünstigen Verhältnissen beisammen leben und damit überleben. Die guten Wirkungen der Kreuzung und die schlechten der Inzucht spielten ebenfalls eine Rolle. Schlussendlich seien aber die Beziehungen zwischen den verschiedenen Lebewesen in hoch komplexer Art verwickelt, und kleine Änderungen in den äusseren Lebensbedingungen oder die Einführung einer fremden Art in einen Lebensraum könne das Aussterben einzelner Arten und die Verbreitung anderer Arten zur Folge haben. Allmählich würde sich aber ein Gleichgewicht einstellen, so dass die Natur sich während längerer Zeit nicht verändert. Es sei aber unsinnig, Gesetze über die Dauer von Lebensformen aufstellen zu wollen, da die einzelnen Ursachen zur Störung eines Gleichgewichts nicht eruiert werden könnten. Hingegen könne man ableiten, dass der Körperbau jedes Lebewesens in engster, aber oft verborgener Beziehung zu dem anderer Lebewesen stehe, mit welchem es in Konkurrenz um Nahrung oder Wohnung stehe. Zudem sei der Kampf ums Dasein zwischen Individuen und Varietäten der gleichen Art am heftigsten, weil die Unterschiede zwischen ihnen am geringsten seien. Im vierten Kapitel NATÜRLICHE ZUCHTWAHL ODER ÜBERLEBEN DES TÜCHTIGSTEN lässt Darwin nun die bisher erarbeiteten Prinzipien zur kohärenten Evolutionslehre zusammenfliessen. Er beginnt mit der entscheidenden Feststellung, dass das Prinzip der Zuchtwahl so wie in der Hand des Menschen auch in der Natur wirke. Die Varietäten seien ja nicht vom Menschen verursacht. Der Mensch kann sie nur dort, wo sie vorkommen durch Zucht erhalten und häufen. Dasselbe mache auch die Natur durch Erhaltung vorteilhafter Abänderungen im Überleben und Fortpflanzen des Passendsten. Abänderungen, welche nachteilig sind für das Individuum, führen dagegen zum Aussterben. Abänderungen, die weder vorteilhaft noch schädlich sind, unterliegen der natürlichen Zuchtwahl nicht. Auch hier unterstellt Darwin der Natur aber nicht einen bewussten Willen zur Auslese, so wie ihn der Mensch hat. Der Ausdruck „Zuchtwahl“ sei vielmehr eine Umschreibung eines ziellosen Naturgesetzes. Darwin versteht unter dem Wort „Natur“ die vereinigte Wirkung und Leistung vieler Naturgesetze, und unter „Gesetzen“ die nachgewiesene Aufeinanderfolge der Ereignisse. Sowohl bei der künstlichen wie bei der natürlichen Zuchtwahl wächst durch Änderung der Lebensverhältnisse die Neigung zu Variabilität. Für die natürliche Zuchtwahl steht aber unendlich viel mehr Zeit zur Verfügung und sie wirkt nicht nur auf einzelne ausgewählte Merkmale eines Lebewesens, sondern auf den ganzen Organismus. Die Natur kennt aber noch eine weitere Form der Zuchtwahl, welche bestimmt wird vom Kampf darum, vom anderen Geschlecht zur Fortpflanzung ausgewählt zu werden. Dies nennt Darwin die geschlechtliche Zuchtwahl. Das Ergebnis des erfolglosen Mitbewerbers ist eine verminderte oder fehlende Nachkommenschaft. Bei den erfolgreichen Bewerbern entwickeln sich dagegen besonders attraktive Merkmale wie etwa die Mähne des Löwen, die hakenförmige Kinnlade beim Lachs, die Lockgesänge der Vögel und die verschiedenen Farben und Grössen ihres Gefieders. Solche Merkmale können im Lauf der Zeit zwar auch auf das andere Geschlecht vererbt werden, erhalten sich jedoch oft als markante geschlechtliche Unterschiede. Einen wesentlichen Faktor zur Steigerung der Fruchtbarkeit und zur Erhaltung der Funktionstüchtigkeit sieht Darwin in der Kreuzung zwischen Individuen und Varietäten derselben Art. Sowohl eigene Versuche wie die Berichte von Tier-­‐ und Pflanzenzüchtern bestärken ihn in der Annahme, dass sich idealerweise zwei Individuen regelmässig zum Zweck der Fortpflanzung vereinigen sollten, und dass eine enge Inzucht die Fruchtbarkeit und Lebenskraft vermindert. Bei einer Kreuzung verschiedener Arten, sei der Erfolg aber umgekehrt. Weitaus die Mehrzahl der Pflanzen sind allerdings Hermaphroditen, bei denen die Paarung nicht notwendig ist. Trotzdem sei aber die gelegentliche Kreuzung möglich und offenbar unerlässlich. Die Verbreitung der Pollen durch den Wind und durch Insekten ermögliche diese, obwohl in der Blüte Staubfäden und Stempel so nahe beisammenstehen, dass die Selbstbefruchtung als Hauptzweck erscheine. Im Tierreich existieren keine reine Hermaphroditen und keine Geschlechtsorgane, die so eingeschlossen wären, dass sie keinen Kontakt mit anderen Individuen haben könnten. In den Cirripedien sah Darwin lange eine rätselhafte Ausnahme, was aber durch eine zufällige Beobachtung einer Kreuzung entkräftet werden konnte. Darwin beschreibt nun günstige und ungünstige Umstände für die Entstehung neuer Formen. Günstig seien eine lange Zeitdauer, wenn auch nicht unbedingt notwendig, dann eine grosse Zahl von Individuen und ein grosses Verbreitungsgebiet mit zahlreichen anderen Arten und Gattungen. Der sog. Rückschlag, das Wiedererscheinen bereits verlorengegangener Merkmale, wirke dagegen leicht stabilisierend auf die Arterhaltung und damit hemmend für neue Formen. Die Kreuzung wirke zuerst zwar ebenfalls stabilisierend, durch Entstehung einer grösseren Anzahl Individuen schliesslich aber doch wieder fördernd. Grosse Bedeutung misst Darwin der Isolierung bei, also der Trennung von Varietäten durch geografische, klimatische oder physikalische Schranken. Dadurch können Varietäten zu Arten werden, neu variieren und zahlreiche Stellen in der Natur neu besetzen. Anhand zahlreicher Beispiele von Inseln (etwa Galapagos) untermauert er diese Sicht, hält aber fest, dass eine Isolierung für die Entstehung neuer Arten nicht wirklich notwendig sei, sondern dass die Grösse des Verbreitungsgebietes eine wichtigere Rolle spiele. Umgekehrt weist er auf lebendige Fossilien hin, Meeresbewohner, die in kleiner Zahl ein begrenztes Gebiet bewohnen und ohne Konkurrenten seit langer Zeit unverändert geblieben seien. Das Aussterben von Arten lasse sich dadurch erklären, dass in einem mit Arten vollbesetzten Gebiet die begünstigten Formen und Varietäten zunehmen, die minder begünstigten jedoch seltener werden und verschwinden. Davon seien gerade die am nächsten verwandten Formen am meisten betroffen. Eine Neuentdeckung von Darwin war das Prinzip der Divergenz, des Phänomens nämlich, dass die geringen Unterschiede zwischen Varietäten zu grossen Unterschieden zwischen Arten heranwachsen. Dies geschieht einerseits in der künstlichen Zuchtwahl, weil die Züchter die kleinen Unterschiede durch bewusste Auswahl fördern, bis etwa eine gewünschte Nutzpflanze ihren Vorstellungen entspricht. In der natürlichen Zuchtwahl verläuft es dadurch, dass, je mehr die Abkömmlinge einer Art voneinander abweichen, sie desto zahlreichere verschiedene Stellen im Haushalt der Natur einzunehmen und sich damit an Zahl vermehren können. Dies hat Darwin selbst bei Feldversuchen mit Gräsern bewiesen: Ein Feld, das mit mehreren Gräsern verschiedener Gattungen besät wurde, gab einen höheren Gewichtsertrag an Heu, als wenn nur eine Gräserart ausgesät wurde. Auch die Bauern wenden dieses Prinzip als Fruchtfolge an. Dasselbe geschieht beim Einbürgern ausländischer Pflanzen: Es resultiert schlussendlich eine grössere Zahl von Arten insgesamt. Bei Säugetieren zeigt sich das gleiche Prinzip als Differenzierung der Organe zur physiologischen Arbeitsteilung: Je zahlreicher die Säugetierarten sind, umso variationsreicher und vollkommener wird ihre Differenzierung. Die Kombination des Divergenzprinzips mit dem Prinzips des Aussterbens schlecht angepasster Arten und der natürlichen Zuchtwahl führt nun dazu, dass aus stark variierenden Arten grosser Gattungen immer mehr neue Arten mit zunehmenden Unterschieden in den günstigen Merkmalen und mit zunehmender Anpassung an die Umwelt und zunehmender Differenzierung entstehen. Das erklärt die zunehmende Vervollkommnung und Spezialisierung der miteinander konkurrierenden Lebewesen, genauso wie den gleichzeitigen Erhalt von einfachen aber gut angepassten Arten kleiner Gattungen mit wenigen Variationen in besonderen Nischen der Natur. Wären die Arten unabänderlich und separat erschaffen worden, wäre dies alles nicht möglich. Im fünften Kapitel erklärt Darwin, dass seine Unkenntnis der GESETZE DER ABÄNDERUNGEN gross sei, dass sich aber bei allen Vergleichen dieselben Gesetze oder Ursachen zeigten. Als solche kann er nun aufzählen: -­‐

-­‐

veränderte Lebensbedingungen führen zu dauerhaften Veränderungen Gebrauch von Teilen oder Organen führen zu einer Verstärkung und Vergrösserung, Nichtgebrauch zu einer Verkümmerung oder zum Verschwinden von Organen Homologe Teile variieren in gleicher Weise, was als korrelative Veränderung bezeichnet wird Rudimentäre, zwecklose oder unspezialisierte Teile bleiben leichter veränderlich als spezialisierte Artmerkmale sind veränderlicher als Gattungsmerkmale Sekundäre Geschlechtsmerkmale sind stark veränderlich, meist zusammen mit Artunterschieden Ähnliche Einflüsse bringen bei ähnlichen Arten analoge Veränderungen hervor Ausserordentliche Organe können nach langer Zeit langsam einen festen Charakter erhalten. Rückschlag zu Eigentümlichkeiten der Vorfahren kann gelegentlich zu Modifikationen und Mannigfaltigkeit führen -­‐

-­‐

-­‐

-­‐

-­‐

-­‐

-­‐

Darwin meint, eine Ursache für all das müsse es geben, und das könne nur die stete Anhäufung von nützlichen Unterschieden sein, welche alle Modifikationen des Körperbaus in den Beziehungen zu den Lebensgewohnheiten entstehen lasse. Im sechsten Kaptiel zählt Darwin die SCHWIERIGKEITEN DER THEORIE auf, die ihm oft ernste Zweifel verursacht hätten. Er unterscheidet die folgenden vier Probleme: 1.

Wenn die Arten aus unmerklichen Übergängen entstanden sind, sollte man überall Übergangsformen finden. Die Natur müsste ein wirres Durcheinander von Formen sein, anstatt wohlabgegrenzte Arten zu zeigen. 2.

3.

4.

Kann man glauben, dass die natürliche Zuchtwahl nur durch ziellose Modifikationen so wunderbare Organe wie ein Auge oder die speziellen Lebensgewohnheiten und den Körperbau einer Fledermaus hervorbringt. Können auch Instinkte durch natürliche Zuchtwahl erworben und abgeändert werden, so wie die Biene Brutzellen baut, welche die Entdeckungen von Mathematikern vorwegnehmen. Warum sind Arten, die sich kreuzen, unfruchtbar, oder warum erzeugen sie unfruchtbare Nachkommen, während bei Varietäten die Fruchtbarkeit unvermindert bleibt. Er beantwortet diese Fragen folgendermassen: 1.

2.

Die Arten neigen dazu, sich mit kleinen Abänderungen langsam optimal an die Lebensbedingungen anzupassen und erhalten dadurch eine gewisse Stabilität, die auch als „Einheit des Typus“ bezeichnet wird. Sie verbreiten sich erfolgreich in einem abgegrenzten Gebiet. Varietäten die nicht eine deutliche Verbesserung bringen, was selten ist, sterben schnell wieder aus oder werden durch Konkurrenz wieder verdrängt. An anderen Orten können erfolgreiche Varietäten wieder zu einer neuen, umschriebenen Art und Typus evoluieren, wobei aber die Übergangsformen gleich wieder aussterben, weil sie von den jeweils erfolgreicheren Nachkommen wieder verdrängt werden. Die Übergangsformen müssten also generell bedeutend seltener sein als die erfolgreichen Arten. Dazu kommt noch die Lückenhaftigkeit der geologischen Überlieferungen, welche in einem separaten Kapitel abgehandelt wird. Es spricht nichts dagegen, dass durch die Häufung der Wirkungen der natürlichen Zuchtwahl spezielle Formen entstehen können. Darwin zeigt dies anhand der Familie der Eichhörnchen, wo durch die Änderungen in der Umwelt, der Nahrungsquellen und der natürlichen Feinde alle Abstufungen bis zum Flughörnchen entstanden sind. Ebenso zeigt er mit Übergangsformen, wie aus der Schwimmblase der Fische die Lungen der Säugetiere entstehen konnten, wie also dasselbe Organ eine andere Funktion bekam. Auch das menschliche Auge kann aus unendlich vielen Zwischenformen erklärt werden. Anfänglich konnten einzelne lichtempfindliche Zellen nur zwischen hell und dunkel unterscheiden. Aus ihnen entstanden Sehnerven, welche von Pigmentzellen umgeben und von einer durchscheinenden Haut bedeckt waren. Sobald dieser Hautfleck die Form einer Linse annimmt, kann bei adäquater Distanz zum Sehnerv ein Bild entstehen. Bei den Insekten bilden zahlreiche Facetten der Hornhaut wahre Linsen eines zusammengesetzten Auges. Bei Wirbeltieren handelt es sich um ein einfaches Auge, eine pigmentierte Einstülpung der Haut mit einem Sehnerven. Beim Menschen sei noch aus Epidermiszellen die Kristalllinse und aus embryonalen Unterhautgeweben der Glaskörper entstanden. Immerhin werden auch einzelne Beispiele angeführt, wo (noch) keine Ursprungsformen bekannt seien, etwa die elektrischen Organe der Fische, die Leuchtorgane der Insekten oder geschlechtslose Insekten. Generell sieht Darwin aber doch eine Übereinstimmung mit allen damaligen Naturforschern, dass die Natur sehr viele Veränderlichkeiten zeige, aber selten wirkliche Neuerungen. Der Satz „Natura non facit saltum“ drückt dies aus. Hingegen verneint Darwin die Behauptung, die organischen Wesen seien dem Menschen zur Freude erschaffen worden. Er verweist darauf, dass die Blüten ihre Farbe einzig für den Besuch der Insekten erhalten hätten, und dass schon fossile Lebewesen eine grosse Schönheit zeigten, obwohl diese Tiere Jahrmillionen vor dem Erscheinen des Menschen gelebt hätten. Der Begriff der Schönheit gehe offenbar vom Menschen selbst aus ohne Rücksicht auf die wirklichen Eigenschaften der bewunderten Wesen. Er betont an dieser Stelle nochmals, dass die natürliche Zuchtwahl nicht zu einer Vollkommenheit von Arten oder Individuen führe. Vielmehr würde das Gesetz der Existenzbedingungen infolge der Erblichkeit früherer Abänderungen und Anpassungen eine Einheit des Typus hervorbringen. Zu den Fragen 3 und 4 hat Darwin speziell die Kapitel Acht und Neun geschrieben. Im siebten Kapitel EINWÄNDE GEGEN DIE NATÜRLICHE ZUCHTWAHL führt er zuerst noch einige konkrete Argumente anderer Forscher gegen seine Theorie zur Erwiderung an. Viele Biologen und Zoologen seiner Zeit konnten sich nicht vorstellen, dass die hochspezialisierten Organe der Tiere und Pflanzen durch langsame Abänderungen aus anderen Organen anderer oder ähnlicher Arten entstehen konnten. Darwin versucht, diese Möglichkeiten aufzuzeigen, ohne dass er dies natürlich beweisen kann. Er beschliesst seine Erwiderungen mit den folgenden Sätzen: Wer der Meinung ist, dass irgend eine alte Form sich plötzlich durch eine geheimnisvolle Kraft oder Neigung verändert habe, z.B. plötzlich Flügel bekam, der ist fast zu der Annahme gezwungen, dass viele Individuen im Widerspruch zu aller Analogie gleichzeitig variierten; es kann nicht geleugnet werden, dass derartige jähe und grosse Veränderungen des Körperbaus ganz anderer Art sind als jene, denen die meisten Arten offenbar unterlagen. Er wird ferner annehmen müssen, dass viele Organe, die allen anderen Teilen desselben Geschöpfes sowie den umgebenden Bedingungen vortrefflich angepasst sind, plötzlich auftraten, aber er wird für solch ein kompliziertes, und wunderbares Zusammenpassen auch nicht den Schatten einer Erklärung beibringen können. Er wird schliesslich auch zugeben müssen, dass diese grossen und plötzlichen Umformungen keinerlei Spuren am Embryo zurückliessen. All das zusammengenommen heisst aber, wie mich dünkt, in den Bereich des Wunders eintreten und die Wissenschaft verlassen. Im Achten Kapitel INSTINKT zeigt Darwin anhand zahlreicher Beispiele aus den Reichen der Insekten und der Vögel, dass Verhaltensweisen und geistige Fähigkeiten von Lebewesen genauso wie anatomische Merkmale variieren und durch natürliche Zuchtwahl, Anhäufung von Verbesserungen und durch Gebrauch oder Nichtgebrauch langsam Veränderungen und Entwicklungen erfahren haben. Eine Vollkommenheit werde aber wie beim Körperbau nicht erreicht. Zum Ursprung von geistigen Fähigkeiten will er sich aber ebenso wenig äussern wie zum Ursprung des Lebens selbst. Als Instinkt definiert er Handlungen, die Individuen oder Gruppen ohne Erfahrung ausführen und ohne dass sie deren Zweck kennen. Ein klein wenig Urteilskraft oder Verstand sei aber selbst bei niederen Tieren immer im Spiel. Vom Instinkt unterscheidet er Gewohnheiten als Handlungen, die in einem bestimmten Lebensabschnitt oder Körperzustand erworben und dann beibehalten, aber wiederum durch den Verstand modifiziert werden können. Da Gewohnheiten offenbar erblich werden können wie Instinkte, sei ihre Unterscheidung aber oft schwierig. Ein gutes Beispiel dafür sei die Scheu der Tiere vor den Menschen, die in Gegenden, wo der Mensch noch nie hingekommen sei, nicht existiere. Bei domestizierten Tieren, etwa beim Hund, stellte Darwin hingegen fest, dass natürliche Instinkte verlorengingen, jedoch durch die Einwirkung des Menschen, also durch Gewohnheit neue Instinkte erworben und erblich, aber weniger stark fixiert wurden als die natürlichen. Dass die Instinkte durch natürliche Zuchtwahl und Gewohnheit tatsächlich abgeändert werden, zeigt er nun anhand des Kuckucks, der seine Eier in fremde Nester legt, dann der Ameisen, die sich Sklaven halten und schliesslich anhand des Zellbauvermögens der Honigbiene. Der Kuckuck legt die Eier in Abständen von 2-­‐3 Tagen und ist ein frühzeitig aufbrechender Zugvogel. Die Gewohnheit, einzelne Eier in ein fremdes Nest zu legen, kann dem Überleben und der Aufzucht der Jungen dienlich sein. Auf den verschiedenen Kontinenten wird das vom Kuckuck aber verschieden ausgeübt. So legt er in Amerika die Eier in ein selbst gebautes Nest worin Eier und Junge zusammen sind. In Europa und Australien legt er einzelne oder mehrere Eier in ein fremdes Nest mit Eiern derselben Farbe und die Eier sind von verschiedener Grösse. Die geschlüpften Jungtiere werfen in Europa die Pflegegeschwister aus dem Nest, was sie offenbar mit denselben Bewegungen vollbringen, wie sie für das Aufknacken der Eischale nötig sind. Auch bei anderen Vögeln hat Darwin dieses Brutschmarotzertum festgestellt, welches sich auf verschiedenste Weise besonders dann zeigt wenn die Eier in Abständen von einigen Tagen gelegt werden. Eine grosse Anzahl von Abstufungen und Formen hat Darwin auch beim Sklaven-­‐Instinkt der Ameisen festgestellt. Dieses Verhalten müsse damit begonnen haben, dass grössere Ameisen die Puppen kleinerer Ameisen nicht nur als Futter benutzten, sondern sie in ihrem Nest aufzogen und als Arbeitssklaven einsetzten, was dem Gedeihen ihrer Nester offenbar dienlicher war. Die Kooperation dieser Sklaven habe sich bei verschiedenen Ameisenarten äussert verschieden entwickelt in Bezug auf die Arbeiten im Nest selbst, Verteidigung und Bewachung, die Suche nach Futter und Baustoffen, die Pflege der Blattläuse und das Füttern der Herren. Einige Herrenameisen seien sogar richtig abhängig geworden von ihren Sklaven und könnten sich ohne sie nicht mehr ernähren. Beim Umzug eines Nestes können sowohl die Herren als auch die Sklaven bestimmend sein und einander auf ihren Kiefern tragen. Bei der Suche nach lebenden Sklaven wenden sklavenmachende Ameisen jedoch rücksichtslose Gewalt an gegen kleine Ameisen, die sich zu verteidigen suchen. Alle diese graduellen Unterschiede kann sich Darwin nur durch die Wirkung der natürlichen Zuchtwahl erklären. Dasselbe postuliert er auch für den Zellenbauinstinkt der Honigbienen, welcher die Bewunderung des Menschen findet. Mathematiker meinen, dass die Bienen ein schwieriges Problem lösten, um die grösstmögliche Menge Honig bei möglichst geringem Verbrauch von Wachs bergen zu können. Sie konstruieren ihre Waben sogar bei Dunkelheit mit grosser Präzision. Anhand von Vergleichen zwischen den Instinkten verschiedener Insekten weist Darwin nach, dass die Honigbienen ihre Bauweise nicht plötzlich selbst mittels Überlegungen erfunden hatten, sondern dass diese sich in langsamen Abstufungen adaptiv entwickelt haben muss. Die Abstände der einzelnen Bienen und die Geschicklichkeit beim Wabenbau sind durch natürliche Zuchtwahl im Sinne einer unbewussten Optimierung von Aufwand und Nutzen schrittwiese entstanden. Das Sammeln der nötigen Menge von flüssigem Nektar zur Wachsabsonderung sei für die Bienen äusserst anstrengend und der Honigvorrat sei für ihr Überleben im Winter entscheidend. Die Ersparnis an Wachs und Zeit für den Wabenbau muss also im Sinne der natürlichen Zuchtwahl gewirkt haben. Die Wabe der Honigbiene Melipona stelle das mathematische Optimum dar, welches hervorgebracht werden könne. Diese Beispiele zeigen, dass die natürliche Zuchtwahl nicht nur auf Individuen, sondern auch auf Familien oder Populationen und deren Kooperation wirkt. Darwin unterstreicht dies noch mit dem Phänomen der geschlechtslosen und unfruchtbaren Individuen bei Insekten. Sie stellen Beispiele dar von erhöhtem Grad von Organisation und Arbeitsteilung innerhalb einer Gemeinschaft. Gleichzeitige Änderungen des Körperbaus und des Instinkts in Korrelation mit Unfruchtbarkeit gewisser Mitglieder der Gemeinschaft muss sich als vorteilhaft herausgestellt haben. Bei Instinkt und Körperbau dieser sterilen Individuen fand Darwin eine unendliche Vielfalt entsprechend den Lebensbedingungen der Populationen. Im neunten Kapitel BASTARDBILDUNG widmet sich Darwin dem Problem der Kreuzung, sowohl zwischen Arten, was zu „Bastarden“ führt, wie auch zwischen Varietäten, was zu „Blendlingen“ führt. Zu Darwins Zeiten meinten viele Forscher, die Unfruchtbarkeit gekreuzter Arten und ihrer Bastarde diene dem Zweck, eine Verwirrung der organischen Formen zu verhindern. Diesem Zweckdenken setzte Darwin ohne molekularbiologische Kenntnisse die Theorie einer zufälligen Folge von Unterschieden im Fortpflanzungssystem gegenüber. Bei Bastarden fand er nämlich meist leistungsunfähige Zeugungsorgane. Da gekreuzte Arten meist unfruchtbar seien, gekreuzte Varietäten hingegen meist sehr fruchtbar, sah er daraus zwar eine Unterscheidungsmöglichkeit zwischen Varietäten und Arten. Diese Feststellung relativiert er aber gleich wieder, nachdem er zahlreiche Ausnahmen von dieser Regel gefunden hatte, entweder in eigenen Beobachtungen oder in Werken seiner Kollegen. Die Unfruchtbarkeit werde zudem durch Inzucht ebenso verursacht wie durch Kreuzung und sei aus diesem Grunde bei künstlich befruchteten Bastarden weniger ausgeprägt als bei spontaner Befruchtung. Er führt als Beispiel die Blumenzüchter an, welche zahlreiche Kreuzungen von Arten mit grosser Fruchtbarkeit hervorbrächten. Im Tierreich fand er nur wenige gut untersuchte Beispiele, hingegen zahlreiche Belege, dass die Unfruchtbarkeit von gekreuzten Arten durch Zucht und Pflege, also günstige Lebensbedingungen, behoben werden könne. Sowohl im Tier-­‐ wie im Pflanzenreich stuft sich der Fruchtbarkeitsgrad von Kreuzungen, Bastarden und Blendlingen von Null bis zur Vollkommenheit ab. Bastarde von schwer kreuzbaren Arten seien aber meist unfruchtbar. Arten verschiedener Familien brächten überhaupt keine Bastarde hervor, während nah verwandte Arten sich leichter paaren. Aber auch davon gibt es zahlreiche Ausnahmen. Darwin folgert aus alldem, dass diese Eigenheiten der Kreuzungen unmöglich den Zweck haben können, die Vermischung von Arten zu verhindern, sondern rein zufälliger, oder noch unbekannter Natur seien. Dieselben Unregelmässigkeiten fand er parallel dazu auch beim aufeinander Pfropfen verschiedener Pflanzen. Ebenso unvorhersagbar und unterschiedlich sei die Fruchtbarkeit von Tieren in der Gefangenschaft oder in Domestikation. Immerhin glaubt er feststellen zu können, dass geringe Veränderungen in der Lebenswelt der Fruchtbarkeit und der Lebenskraft förderlich seien, während dem grosse Veränderungen eher schädlich seien. Er kommt aber zum Schluss, dass Fruchtbarkeit keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen gekreuzten Varietäten und Arten darstellt, wenn auch die Variabilität späterer Generationen von Blendlingen deutlich höher sei als diejenige von Bastarden. Die Unfruchtbarkeit der ersten Kreuzungen und Bastarde könne aber nicht durch natürliche Zuchtwahl entstanden sein, sondern durch Störungen in der Fortpflanzungsorganisation durch Verschmelzung verschiedener Formen. Dies alles scheint nach seiner Überzeugung der Ansicht nicht zu widersprechen, dass Arten ursprüngliche Varietäten seien. Zehntes Kapitel: DIE LÜCKENHAFTIGKEIT DER GEOLOGISCHEN URKUNDEN Darwin interessierte die Frage, ob mit Fossilienfunden ein Beweis für oder gegen seine Evolutionstheorie erbracht werden könnte. Seine Kritiker hielten ihm entgegen, dass die Fossilienfunde keine Beweise für die Übergänge von Arten zu neuen Arten liefern würden. Die Entstehungsmechanismen von Fossilien in Sedimenten waren Darwin bekannt aus dem Werk seines Kollegen Charles Lyell „The Principles of Geology“. Dieser hatte beschrieben, wie durch Hebung und Senkung der Landmassen und Meeresböden sowie durch abwechselnde Abtragung (Denudation, Erosion, Wind, Regen, Wellenschlag etc.) von Material und dessen Ablagerungen zu Sedimenten die Erdoberfläche in riesigen Zeiträumen verändert und meilendicke, fossilführende Sedimentschichten entstanden waren. Darwin postulierte, dass bei Senkungen des Meeresbodens der Druck der Sedimente steigt und somit viele Fossilien entstehen, dafür aber viele Arten sterben, dass bei dessen Hebung dagegen der Druck abfällt und deswegen weniger Fossilien versteinert werden, dafür viele neue Arten entstehen können. Darwin argumentiert, dass nur relative wenige Lebewesen überhaupt zu versteinerten Fossilien werden können und dass diese Funde aus den oben genannten Gründen sehr lückenhaft seien, auch weil die Zeiträume zwischen den geologischen Formationen, die eben stets wieder durch Erosion abgetragen wurden, viele Millionen Jahre umfassten. Zudem seinen die Zeiträume, in denen Arten sich fest verbreiteten viel grösser gewesen als die Zeiträume der Meeresbodensenkungen. Ferner wies er darauf hin, dass es bei Fossilien noch schwieriger sei, einigermassen konstante Arten von Übergangsformen und Varietäten zu unterscheiden oder gar noch festzustellen, welche Formen aus welchen anderen Arten hervorgegangen seien. Ausgestorbene Formen seien kaum je direkte Zwischenglieder noch lebender Formen. Immerhin sei aber die scheinbar grosse Lücke zwischen Schwein und Kamel durch Fossilien ausgefüllt worden, das fossile Hipparion sei ein Bindeglied zwischen dem heutigen Pferd und älteren Huftieren, mit dem tertiären Zeuglodon sein ein Bindeglied zwischen den Walen und im Wasser lebenden Fleischfressern gefunden worden, und selbst die grosse Kluft zwischen Vöglen und Reptilien sei mit dem Fund des Archaeopteryx unerwartet überbrückt worden. Zu Darwins Zeit waren allerdings nur wenige Gesteinsschichten in Europa und Nordamerika überhaupt untersucht, was nur einem winzigen Teil der Erde entsprach. Aber aus der Natur der organischen Reste in den Formationen Europas und Nordamerikas spekulierte er, dass diese Kontinente in früheren Zeiten als trockene Länderstrecken bestanden haben könnten. Schlussendlich schrieb er, dass in den verschiedenen aufeinanderfolgenden Formationen all die Lebensformen vergraben seien, die uns den irrtümlichen Eindruck vermitteln, sie seien plötzlich erschienen. Die Schwierigkeiten, anhand von Fossilien die Evolutionstheorie zu beweisen, würden mit diesen Erkenntnissen mit der Zeit verschwinden. Auch im zwölften und dreizehnten Kapitel, die beide die GEOGRAPHISCHE VERBREITUNG der Arten zum Thema haben, versucht Darwin zu zeigen, dass eine unabhängige Schöpfung einzelner Arten an verschiedenen Punkten der Erde und zu verschiedenen Zeiten ausgeschlossen werden kann und dass die vorliegende Verbreitung der Tier-­‐ und Pflanzenarten nur durch Evolution, also durch die gemeinsame Abstammung mit Modifikationen erklärbar ist. Er verweist auf die grossen Unterschiede von Flora und Fauna von Amerika, Europa, Afrika und Australien. Innerhalb der Kontinente seien sich die Arten ähnlicher, weil offenbar die Wanderung leichter sei als von Kontinent zu Kontinent. Auch in den grossen Ozeanen fänden sich drei Meeresfaunen, die sich in parallelen Linien von Norden nach Süden ausdehnten. Die Ähnlichkeit von Lebewesen beruht auf dem Gesetz der Vererbung. Der Grad der Unähnlichkeit wird bestimmt durch die Weite der Wanderungen von einem Gebiet in ein anderes, die geographischen Schranken, die klimatischen Unterschiede, den Grad der Veränderungen und die Zeitpunkte der Abwanderungen. Da Darwin davon ausging, dass alle Lebewesen einen gemeinsamen Ursprung haben, müssten also Transport und Wanderung über alle Kontinente hinweg möglich gewesen sein. Für Pflanzen und Samen ist die Überwindung grosser Distanzen im und übers Meer ohne weiteres möglich, wie Darwin z. T. auch experimentell beweisen konnte. Auch die Vögel hätten offenbar keimfähige Samen über grosse Ozeane transportiert. Für Landtiere bilden die Meere grössere Hindernisse. Die Inseln vor den Küsten könnten zwar nachweislich von ihnen besiedelt werden. Für die Überwindung grosser Ozeane führt Darwin aber andere Theorien ins Feld. Durch die Hebung und Senkung von Landmassen seien zu verschiedenen geologischen Zeiten Landbrücken entstanden und wieder untergegangen. Einzelne Landmassen könnten auch in früheren Zeiten miteinander verbunden gewesen sein. Sein Zeitgenosse Edward Forbes behauptete, Amerika hätte noch in neuerer Zeit mit Europa und den Atlantischen Inseln zusammengehangen (die Theorie der Plattentektonik von A. Wegener war ihm allerdings noch nicht bekannt). Dies wurde von Darwin aber als unbeweisbar eher verworfen, obwohl er die Idee seiner Theorie als ausserordentlich dienlich und mit seinen Beobachtungen vereinbar hielt. Hingegen richtete er seine Aufmerksamkeit vor allem auf die Klimaschwankungen der Erde und auf die von der Exzentrizität der Erdbahn verursachten Eiszeiten. Er stellte sich vor, dass in Wärmeperioden die nördliche Erdhalbkugel in den arktischen Regionen eisfrei und trocken und damit der Wanderung von Tieren zugänglich gewesen sei. In den Eiszeiten hingegen hätte sich die an die Kälte angepasste Flora und Fauna ebenfalls über eine ganze Halbkugel verbreiten und nach der Wiedererwärmung in den kälteren Höhen der Berge erhalten können. Zu den Eiszeiten auf der Nordhalbkugel sei zudem die Temperatur in der Südhalbkugel höher gewesen und umgekehrt, was die Fauna immer wieder zu ausgedehnten Nord – Süd – Wanderung veranlasst habe. Dieselben Gründe vermutet er auch für die weltweite Verbreitung der Meerestiere. Die genauen Wanderwege liessen sich aber in keinem Fall nachweisen. Ganz besonders hätten sich die Süsswassertiere und Pflanzen über die ganze Erde verbreitet, obwohl Seen und Flüsse eigentlich abgegrenzte geographische Gebilde seien. Wiederum vermutet Darwin, dass frühere Wärmeperioden etwa in der Antarktis die Wanderung von einem Kontinent zum andern ermöglicht hätten. Aber auch innerhalb der Kontinente sei die Süsswasserfauna erstaunlich wanderungsfähig, z.B. weil sie auch eine Zeitlang einer Küste entlang im Salzwasser leben könnte, oder weil der Laich auch ausserhalb des Wassers lange überlebensfähig sei. Die Samen von Süsswasserpflanzen würden oft durch Vögel und Fische über grosse Distanzen transportiert und seien in den Exkrementen dieser Tiere noch immer keimfähig. Generell seien gerade tief organisierte Pflanzen am weitesten verbreitungsfähig. Besondere, nur durch die Evolution erklärbare Gesetze beschreibt Darwin für die Flora und Fauna von ozeanischen Inseln. Alle Inseln zeigten in ihrem Charakter die Beziehungen zu derjenigen Gegend, aus der am leichtesten Einwanderer zuströmen können, sowie deren spätere Modifikationen. Je weiter Inseln von einem Festland entfernt seien, desto zahlreichere endemische Arten fänden sich darauf. Die Landsäugetiere, die solche Meeresdistanzen nicht überwinden können, fehlten aber, soweit sie nicht von Kolonisten eingebracht worden seien. In dieser Beobachtung war er auf den Galapagos Inseln besonders gut bestätigt worden, wobei viele Tiere, wie etwa die Spottdrosseln, auf einzelne Inseln sehr gut angepasst und nicht vermischt waren. Die Galapagos Inseln sind durch breite Meeresarme getrennt, in denen starke Winde und Strömungen herrschten. Wären die Tier-­‐ und Pflanzenarten unabhängig voneinander einzeln erschaffen worden, wären alle diese Tatsachen so nicht möglich. Das vierzehnte Kapitel nennt sich GEGENSEITIGE VERWANDTSCHAFT DER LEBEWESEN, MORPHOLOGIE, EMBRYOLOGIE, RUDIMENTÄRE ORGANE Im Prinzip geht es Darwin in diesem Kapitel darum zu zeigen, wie nach seiner Theorie die weit verzweigten Verwandtschaftslinien der Tier-­‐ und Pflanzenwelt, die gemeinsame Abstammung verwandter Formen, ihre Abänderung durch Variationen und natürliche Zuchtwahl, die Möglichkeit des Aussterbens und die Divergenz der Charaktere auf die Klassifikation der Lebewesen in einem natürlichen, genealogischen System von Varietäten, Arten, Gattung, Familie, Ordnung, und Klasse einen entscheidenden Einfluss haben müssen. Nur unter der Voraussetzung der Abstammung mit Modifikationen würden die Haupttatsachen der Morphologie verständlich, etwa ein gemeinsamer Grundplan innerhalb einer Klasse oder die Homologie der beiden Körperhälften oder der beiden Geschlechter oder die Abnahme der Ähnlichkeiten mit der Zeit. In der natürlichen genealogischen Klassifikation werden die Bedeutung embryonaler Merkmale oder rudimentärer Organe verständlich. Darwin würdigt in diesem Zusammenhang denn auch die Erfindung der Phylogenie, der Abstammungslinien aller organischen Wesen durch Ernst Haeckel, welche sich hauptsächlich auf embryologische Merkmale stützt. Der Wert hingegen, den die Forscher auf konstante und vorherrschende Merkmale legen oder auf den Unterschied zwischen analogen und Anpassungsmerkmalen könne für die Klassifizierung äusserst verschieden sein. Am Beispiel des Walfisches zeigt Darwin, wie die Anpassungsmerkmale der Flossen oder der Lebensweise im Wasser nicht ausreichten, um das Tier zu den Fischen zu zählen, während dem die Fortpflanzungsorgane die Verwandtschaft mit den Säugetieren zeigen. Auch die Sprachen des Menschen, meinte Darwin, könnten mit ihren Dialekten in ein genealogisches System entsprechend einem Stammbaum der Menschen klassifiziert werden. Im letzten fünfzehnten Kapitel ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSS wiederholt Darwin nochmals die wichtigsten Argumente, welche seine „Theorie der Abstammung mit Modifikationen durch Anhäufung unzähliger geringer Abänderungen, deren jede dem betreffenden Individuum nützlich war, und durch natürliche Zuchtwahl“ unterstützen und die Einwände der Gegner entkräften. Es sind alle jene Argumente, Beobachtungen und Schlüsse, die in den vorangegangenen Kapiteln erarbeitet worden waren. Er betont nochmals, dass die Variabilität, die Veränderlichkeit, nie aufhört und bei domestizierten Lebewesen besonders gross ist. Sie sei aber nicht vom Menschen hervorgerufen, sondern durch verwickelte Gesetze, wie korrelatives Wachstum, Gebrauch oder Nichtgebrauch der Teile und Einfluss der umgebenden Bedingungen. Der Mensch wählt lediglich die ihm passenden Variationen aus und häuft sie bei der Zucht an. Dasselbe macht auch die Natur, nur viel langsamer, mittels der natürlichen Zuchtwahl, welche auf dem „Kampf ums Dasein“, einem Wettbewerb der grösseren Zahl der Nachkommen beruhe und von Aussterben und Divergenz der Merkmale begleitet werde. Da die Abänderungen meist nicht in einem embryonalen Alter auftreten, gleichen sich die Embryonen von Säugetieren, Vögeln, Reptilien und Fischen sehr, während dem sich die erwachsenen Tiere stark unterscheiden. Bei Tieren mit getrennten Geschlechtern finde in der Regel ein Kampf der Männchen um die Weibchen statt, was in der geschlechtlichen Zuchtwahl resultiere. Darwin wiederholt nochmals, dass er keine scharfe Grenze sehe zwischen individuellen Verschiedenheiten und wenig umschriebenen Varietäten, oder zwischen ausgeprägten Varietäten und Unterarten oder Arten. Deshalb sei auch eine Theorie von besonderen Schöpfungsakten einzelner Arten nicht haltbar. Auch die beobachtbare unterschiedliche Konstanz von Gattungsmerkmalen wäre nach einer solchen Theorie nicht möglich. Der Glaube an eine Unveränderlichkeit der Arten sei durch die frühere Vorstellung einer kurzen Erdgeschichte gefördert worden. Die heute errechneten Zeiträume von vielen Millionen Jahren mit unendlich vielen Abänderungen der Lebewesen sei allerdings für den menschlichen Verstand nur schwer nachvollziehbar. Doch der Glaube, dass gewisse elementare Atome je dazu kommandiert worden wären, sich zu einem Lebewesen zusammenzuschliessen, sei noch viel unvernünftiger. Dem gegenüber zwinge ihn aber die Analogie zum Schluss, dass alle Tiere und Pflanzen von einer einzigen Urform abstammten. Dies sei zwar etwas unsicher, doch hätten immerhin alle Lebewesen vieles gemeinsam in ihrem Zellenbau, in ihrer chemischen Zusammensetzung, in Wachstumsgesetzen und Umweltempfindlichkeit. Darwin folgert aus seinem Werk, dass eine grosse Umwälzung der Naturwissenschaft die Folge sein würde. Die Systematik der Klassifizierung werde wesentlich erleichtert werden, obwohl der Begriff „Art“ kaum mehr haltbar sei. Vor allem aber werde man die Lebewesen nicht mehr als etwas Unverständliches und Übersinnliches betrachten, sondern als etwas mit Arbeit, Erfahrung, Geschichte und Verstand Erklärbares. Die Naturwissenschaft werde dadurch wesentlich fesselnder. Besonders das Studium der Ursachen und Gesetze der Variationen werde grossen Raum einnehmen, ebenso wie die Embryologie, welche ein Bild der alten Lebensformen zu entwerfen helfe. Auch die Geologie werde bessere Kenntnisse über die einstigen Klima-­‐ und Niveauveränderungen bringen und damit erlauben, die Verbreitungs-­‐ und Entwicklungsmöglichkeiten früherer Lebewesen zu erklären. Allerdings dürfe man die Erdkruste nicht als gut gefülltes Museum betrachten, höchstens als armselige Sammlung von einzelnen Zufällen. Die Psychologie werde zeigen, dass geistiges Vermögen nur allmählich und stufenweise erlangt werden könne. Licht werde auch fallen auf den Menschen und seine Geschichte. Es gäbe wohl von einem Schöpfer der Materie eingeprägte Gesetze; doch Entstehen und Vergehen aller früheren und heutigen Erdenbewohner genauso wie Geburt und Tod der Individuen seien eine Folge sekundärer Ursachen. Doch da die natürliche Zuchtwahl immer zum Vorteil der Geschöpfe wirke, so würden die körperlichen und geistigen Fähigkeiten zu weiterer Vervollkommnung gelangen. Darwin schliesst sein Werk mit dem Gedanken, es sei etwas Erhabenes, dass aus einem schlichten Anfang eines Kampfes um Hunger und Tod eine so unendliche Zahl der schönsten und wunderbarsten Formen entstand und noch weiter entstehe. 1.6