Vom Fischer und seiner Frau – Oder wenn genug - blue

Werbung

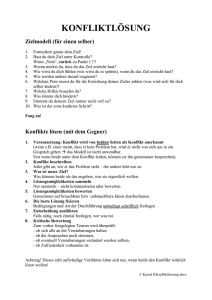

Vom Fischer und seiner Frau – Oder wenn genug nicht genug ist Vortrag von Hans-Joachim Schütt auf der 41. nordeuropäischen pastoralpsychologischen Tagung in der Akademie Sankelmark vom 4.8. 1. 2013 Über das Thema „genug“ kann man wirklich genug sagen. Genug ist eben nicht das absolute Limit, wo es nicht mehr weitergeht. Genug ist eine selbst oder fremd gesetzte Grenze, hinter der noch vieles liegt. Man könnte weitergehen. Und das kann sehr verlockend sein. Grenzen, Grenzsetzung, Grenzüberschreitungen und manchmal Grenzerfahrungen spielen wohl bei jedem immer wieder eine Rolle. Jeder Therapeut, Seelsorger oder Lehrer zum Beispiel weiß, wie wichtig die schützenden Grenzen der Abstinenz sind. Und als Vater einer fünfzehnjährigen Tochter ist das Thema Grenzsetzung oder auch Verschieben von Grenzen für mich aktuell ein fast tägliches Thema. Genug schützt vor dem Zuviel, es hält manchmal aber auch von dem faszinierenden Neuen, Unbegrenzten und Absoluten ab. Warum müssen wir uns immer wieder mit dem Thema „nicht genug“, „genug“, „zu viel“, also Grenzen setzen oder erfahren herumplagen? Ich denke, es hängt tatsächlich mit der Grundausstattung des Menschen, seiner conditio humana, zusammen. In den Grundambivalenzen von Zeit, Raum und Wirklichkeit sind wir stets gefangen. Auf der Raumachse schwanken wir zwischen Distanz und Nähe, auf der Zeitachse zwischen Progression und Regression und auf der Wirklichkeitsachse zwischen Realität und Fantasie. Dieses sind grundsätzliche, qualitative Größen. Diese Erkenntnis nützt uns aber noch nicht so viel. Tatsächlich müssen wir nämlich permanent quantitativ unterscheiden, ob wir genug Distanz oder zu wenig, im Verhältnis zu einer Person zum Beispiel, haben. Oder ob ich genug regressiv im Bett gefaulenzt habe und jetzt vielleicht mal an den Schreibtisch muss. Hierbei stellt sich immer wieder die Frage, wann ist es genug oder was ist genug? Dies ist ein altes Problem, das man durch die ganze Philosophie- und Theologiegeschichte verfolgen könnte. Die Frage nach dem rechten Maß beschäftigte schon die Vorsokratiker und die Überschreitung des rechten Maßes wurden im Mittelalter oft sogar als Todsünde gewertet: wenn aus Sparsamkeit Geiz oder aus Selbstbewusstsein Hochmut wurde. Meist wissen wir erst im Nachhinein, wenn wir das „Genug“ überschritten haben, wo es gewesen wäre. Das „Zuviel“ verstehen wir oft erst später. So wie ein Verkaterter sich reuevoll sagt, hätte ich nur das letzte Glas nicht mehr getrunken. Warum fällt es uns so schwer, ein „genug“ zu setzen? Sehen wir dieses einmal kurzzeitig als Symptom, das der Patient meist auch gerne aufgeben würde, aber nicht kann, so wird deutlich, dass die Frage „Warum sage ich nicht ,genug‘?“ eigentlich unsinnig ist. Besser fragt man: „Was habe ich davon, das Verkehrte zu tun? Welchen scheinbaren Gewinn hat es?“ Und erst dann kann man fragen: „Ist es wirklich ein Gewinn und welchen Preis zahle ich dafür?“ D.h., welche psychische Notwendigkeit oder welche neurotische Fehlentwicklung verhindert, dass wir entspannt „genug“ fühlen und sagen können? Damit es nicht zu langweilig wird, ist ja ein alter Trick von Psychotherapeuten, eine Fallgeschichte einzuführen. Das möchte ich hier natürlich auch nutzen. Horst wird uns das Märchen vom Fischer und seiner Frau vorlesen. (Vorlesen des Märchens) Erlauben Sie mir zunächst ein paar allgemeine Bemerkungen zu diesem Märchen. Es wurde vor fast genau 200 Jahren 1812 erstmals von den Brüdern Grimm veröffentlicht. Sie hatten es von Philipp Otto Runge erhalten, der im niederdeutschen Sprachgebiet in Greifswald an der Ostsee lebte. Der Fischer angelt also in der Ostsee. Der Aufbau des Märchens ist klar gegliedert. Sechs Mal geht der Mann zum Fisch, sechs Wünsche werden geäußert, die sich in ihrer Grandiosität immer mehr steigern: Hütte, Schloss, Königtum, Kaisertum, Papsttum und Göttlichkeit werden gewünscht. Diese Wünsche entstehen auch in immer schnellerer Folge. Zwischen dem ersten und zweiten Wunsch vergehen acht oder 14 Tage, wie das Märchen sagt, am Ende kann die Frau schon in der Nacht nach der Wunscherfüllung nicht schlafen und muss begierig den nächsten Wunsch erfüllt haben. Auch in der Naturbeschreibung des Meeres spiegeln sich die immer grandioseren Steigerungen. Im Gegensatz zu fast allen Märchen nimmt dieses kein gutes Ende. Oder doch? Sehen wir das Märchen ähnlich wie eine Fallgeschichte, so lässt sich diese natürlich unter verschiedenen Aspekten betrachten. Ich möchte hier drei Sichtweisen kurz anreißen: einmal, sozusagen aus Sicht eines Paartherapeuten, als Geschichte einer gestörten Ehe. Zum anderen als Beschreibung individueller psychischer Störungen. Und zum dritten hier nur eine Bemerkung zum ökonomischen Problemen des „nicht genug“: Auffällig erscheint mir die Ähnlichkeit des ohne Arbeit geschaffenen Reichtums im Märchen mit den märchenhaften Papiergeldmengen, die von Finanzinstituten geschaffen wurden. Auch sie verschwinden zum Teil gerade. Als erstes nun also „der Fischer und seine Frau“ als Beispiel einer gescheiterten Ehe. Zunächst wird einmal gesagt, dass der Fischer und seine Frau dicht an der See in einer kleinen Hütte leben. Im plattdeutschen Original heißt es: in einem Pisspott. Zeitlos scheinen sie nebeneinander her zu leben. Auffällig ist, dass der Mann überhaupt keine Wünsche zu haben scheint, ihm fällt beim besten Willen nicht ein, was man sich von dem Fisch wohl wünschen könnte, obwohl die Lebensumstände sehr prekär zu sein scheinen. Im Konflikt, es dem Fisch recht zu machen und gleichzeitig das zu tun, was seine Frau von ihm will, macht er, was seine Frau ihm aufträgt. Dann aber übt er beim Fisch jedes Mal Kritik an ihr. Interessant sind hier übrigens auch die sprachlichen Unterschiede. In der deutschen Version sagt er „meine Frau will nicht so wie ich wohl will“. Der dänische Text ist letztlich präziser: er sagt „sie will viel mehr als ich will.“ Während der Mann keinen Zugang zu seinen Wünschen hat, scheint die Frau nur aus Begehren zu bestehen. Nie ist es genug, was sie bekommt. In einer rauschhaften Steigerung, der einem Allmachtswahn, einer Manie gleicht, begehrt sie immer mehr. Doch ihre Fähigkeiten wachsen nicht mit dem Erreichten. Denn nichts von dem Erreichten hat sie durch eigenes Tun erlangt, sondern nur durch immer neue Wunscherfüllung von außen. Die Frau kennt überhaupt kein „genug“, der Mann nur ein „genug“. Philosophisch und psychologisch findet eine Verleugnung des Teils und des Ganzen statt. Das ursprüngliche System, von dem wir zu Beginn des Märchens einen kleinen Eindruck bekommen, zerbricht in dieser Geschichte. Hierzu kommt es, da in die Zweisamkeit dieser Beziehung (von Kindern ist nie die Rede) durch den Butt etwas Drittes hinzukommt. Dieses weckt Fantasien und bringt die Frau in Kontakt mit Begehrlichkeiten und Wünschen. Eheberater dürften von solchen Fällen gehört haben. Die Frau möchte aus dem bisherigen, langweiligen und von monotoner Arbeit geprägten Alltag ausbrechen. Das versteht der Mann überhaupt nicht. Und ohne zu verstehen und ohne Rücksprache lässt er sich aber von der Frau instrumentalisieren. Er wagt nicht den Konflikt, der die Situation vielleicht geändert hätte. Er will die Liebe nicht riskieren und lässt seine Frau dadurch letztlich allein, sodass sie immer weiter in einen einsamen manischen Zustand hineingerät. Warum konnte dieser Mann den Konflikt nicht wagen, was macht ihn so konfliktunfähig? Der Mann will es beiden recht machen, der Frau und dem Fisch. Dadurch gerät er in ein Dilemma. Es scheint wirklich ein Dilemma zu sein, das man nicht lösen kann, und nicht etwa einen Konflikt, für den es eine Lösung gäbe. So macht er, was die Frau will, ohne es zu wollen, und beschwert sich anschließend beim Fisch. Ich stelle ihn mir als früheres Muttersöhnchen vor, der Mamas Wünsche erfüllen musste. Dieses gibt ein gewisses Maß an narzisstischer Gratifikation, denn immerhin kann man Mamas Wünsche erfüllen. Gleichzeitig macht das Angst und ist gefährlich, die Nähe ist viel zu bedrohlich. Eine offene Auflehnung und den Konflikt wagte er aus Angst vor Liebesverlust aber nicht. Für die Wahrnehmung eigener Wünsche ist in dieser Art von Beziehung kaum Raum. Kein Wunder, dass unser Fischer keine Wünsche zu kennen scheint. Mit etwas Triangulierendem umzugehen, Voraussetzung für einen reifen Konflikt, hat dieser Mann nie gelernt. Der misslungene, neurotische Kompromiss besteht jetzt darin, ohne innere Beteiligung das Verlangte zu tun, das dann entsprechend als fremd erlebt wird. Dieses frühe Beziehungsmuster, dass von dem Wunsch nach konfliktfreier symbiotischer Nähe, die gleichzeitig bedrohlich ist, geprägt wurde, scheint unser Fischer auf seine Frau übertragen zu haben. Das wirkt nicht besonders reif und erwachsen. Aus Zeitgründen werde ich jetzt nichts zur Frage der Partnerwahl sagen. Warum haben sie sich gewählt? Das muss hier offen bleiben. Unsere Ursprungsfrage ist immer wieder, warum es so schwer fällt, genug zu haben. Die bisherigen Überlegungen zeigen, dass der Fischer seiner Frau nicht sagt, er habe genug von ihren Wünschen, weil er dann einen Konflikt riskieren würde. Hier würde der Konflikt interpersonal zwischen zwei Personen entstehen. Diese Erfahrung kennen wohl alle Eltern, die ihren Kindern Grenzen setzen müssen. Ein solcher Konflikt könnte aber auch intrapsychisch zwischen verschiedenen, sich widersprechenden Wünschen verschiedener Anteile in einem Menschen entstehen. Ich möchte zum Beispiel ganz viel essen und gleichzeitig eine super Figur haben. Manche lassen es scheinbar nicht zum Konflikt kommen, indem sie dauernd viel zu viel essen und sich immer beklagen, dass sie zu viel essen. Für Essen kann man arbeiten und vieles andere einsetzen. Spaltung hilft bei dieser Form der Kompromissbildung sehr! Nachdem wir uns den Fischer und seine Frau ein wenig als Paar genähert haben und ich Ihnen einige Überlegungen zum Mann mitgeteilt habe, möchte ich am Beispiel der Frau den Aspekt der individuellen psychischen Störung ein wenig deutlicher machen. Was könnten mögliche Ursachen dafür sein, dass die Frau so grenzenlos ist? Grenzenlosigkeit kann Symptom vieler psychischer Störungen sein. Ganz offensichtlich findet sie sich bei manischen Störungen, aber auch in der oft grenzenlosen Bedürftigkeit nach Nähe und den Versorgungswünschen depressiver Patienten. Von Wünschen nach Beziehung und Nähe oder direkter Versorgung ist bei der Frau im Märchen jedoch wenig zu spüren. Die Frau erinnert mich an einen kleinen Patienten, den ich vor einigen Jahren in Behandlung hatte. Tom war neun Jahre alt; sehr kränkbar überschätzte er sich ununterbrochen selbst und war deswegen schon häufig in sehr gefährliche Situationen gekommen. Seine Situation in der Klasse mit den anderen Kindern war schwierig. Letzter Auslöser für den Vater, eine Therapie für seinen Sohn zu wünschen, war ein Weihnachtsfest gewesen, das Tom wieder einmal gesprengt hatte. Er hatte eine lange Liste von Wünschen erstellt, die ihm erfüllt wurden, und nachdem er 38 Geschenke mit enormer Geschwindigkeit ausgepackt hatte, drehte er sich zur Familie um und teilte mit, was er sich für den nächsten Geburtstag alles wünsche. Keiner konnte das verstehen und sehr moralisierend wurde von einem Teil der Familie mit dem Kind geschimpft, was Tom aber überhaupt nicht zu berühren schien. Dieses Kind erinnert mich mit seinen grenzenlosen Wünschen, die nie zu erfüllen waren und sofort neue Begehrlichkeiten wecken, an die Frau aus dem Märchen. Methodisch sind diese Analogieschlüsse natürlich höchst angreifbar, ich wage es hier trotzdem einmal. Was sind das für Menschen, die auf so elementarer Ebene kein „genug“ spüren können? Hintergrund scheint ein enormer und ganz früher Mangel zu sein. Bei einer depressiven Störung hat der Depressive immerhin Ansätze psychischer Beziehung, wenn auch oft von mangelnder Qualität und Quantität, erfahren. Er hungert nach mehr und ist oft gerade auf oraler Ebene abhängig. Diese Bedürftigkeit wird oft verleugnet: „Ich habe genug, ich brauche nichts, ich möchte anderen etwas geben.“ Aber er wagt Ansätze von Beziehung, wenn auch mit Angst vor Beziehungsabbruch. Und deswegen verleugnet er eigene, nach außen gerichtete aggressive Anteile. Er unterwirft sich lieber, als seinen Ärger zu zeigen. Einiges hiervon kann man bei dem Fischer erkennen. Bei bestimmten narzisstischen Störungen liegt der Mangel noch tiefer. Er ist größer und elementarer. Wenn der Säugling auf eine Mutter trifft, die seine ersten Kontaktversuche übersieht bzw. nicht beantworten kann, wird der Säugling zunächst alles versuchen, diese Mutter (ich nehme sie stellvertretend für andere mögliche Bezugspersonen, die aber nicht unbedingt die gleiche Qualität haben müssen) zu erreichen. Vielleicht ist sie aber nicht erreichbar, weil sie wegen einer postpartalen Depression, massiver Beziehungsprobleme oder eigener narzisstischer Erkrankung nicht kontaktfähig ist. Ähnliches gilt, wenn bestimmte emotionale Äußerungen des Kindes nicht erwidert werden. Zum Beispiel kann die Mutter Wut oder Traurigkeit des Kindes nicht ertragen. Um den überlebenswichtigen minimalen Anteil von Beziehung zu erhalten, wird das Kind diese Emotionen nicht zeigen, sondern andere an seine Stelle setzen. Dieses kann auf Dauer zu einem falschen Selbst mit unechten Gefühlen führen. Wenn die ersten Kontaktversuche und nach außen projizierten Gefühle auf eine solch eisige und uneingefühlte Umgebung treffen, kann der elementare Schutz in einem narzisstischen Rückzug bestehen. Die Gefühle gehen nicht nach außen, Beziehung kann nicht gewagt werden, sondern beides richtet sich auf die eigene Person. So, wie Narcissos die Nymphe Echo nicht lieben konnte, sondern nur sich selbst in seinem Spiegelbild. Ein Mensch mit solch narzisstischer Störung scheint niemanden zu brauchen und niemanden zu lieben. Gleichzeitig bleibt ein ungeheurer, abgewehrter Hunger nach Beziehung, Liebe und Gemocht-Werden. Dieses riesige Loch im Selbst verlangt permanent nach Plomben zur Füllung. Der Mangel ist eigentlich nicht aushaltbar und muss dauernd durch Ersatz gestillt werden. Gefühl und Beziehung darf es nicht sein, denn diese würden an den ursprünglichen Schmerz erinnern. Materielle Güter bieten sich scheinbar als perfekter Ersatz an. Allerdings ist das Loch so tief, dass alle Güter nicht ausreichen und auch die grandiosen Gedanken Fantasien und Selbstbilder nicht. Der ursprüngliche Hunger ist nicht stillbar, weil die Nahrung nicht sättigt, soviel man auch von mir aufnimmt. Es wäre so, als würden wir Menschen unverdauliche Zellulose in uns hineinschaufeln. Wir könnten essen und essen und würden doch hungern und nicht satt werden. Alle wesentlichen Elemente dieses Störungsbildes finden sich in dem Märchen: Der Mangel an Gefühlen. Die Frau kann sich über nichts freuen. Die Grandiosität. Die Gebäude werden immer prachtvoller beschrieben und die Allmacht muss wachsen. Die Unersättlichkeit. Es ist nie genug. Vielleicht noch ein paar ganz kurze Bemerkungen zur Genese der Probleme bei Tom. Seine Mutter war enorm erfolgreich in ihrem Beruf, hatte aber wohl wenig innere Fähigkeit, sich auf das Baby einzulassen. Es schien, als konnte sie alle regressiven Gefühle, die ein Baby ja leicht auslösen kann, nicht ertragen. Der Vater erzählte mir, dass seine Frau, als Tom noch klein war, völlig unerwartet und plötzlich verstarb. Er zeigte dabei nicht die geringste Trauer, sondern war offensichtlich hierüber nur gekränkt. So wie der Vater auch später den Verlust nie gespürt zu haben schien. Ich hielt ihn selbst für massiv narzisstisch erkrankt bzw. er hatte eine massive narzisstische Abwehr. Wichtige emotionale Erfahrungen von akzeptierender Liebe scheint Tom bei seinen Eltern nie erfahren haben zu können. Er versuchte, sich mit materiellen Gütern zu trösten und mit grandiosem Verhalten und fantastischen Selbstbildern. Vielleicht macht die Fallgeschichte noch einmal deutlich, dass die Frau des Fischers nicht grundlos grenzenlos ist. Hinter der ewig unzufriedenen Frau kann man auch eine grenzenlos bedürftige Frau sehen. So massiv sie Ihre Bedürfnisse zu stillen versucht, so massiv verleugnet ihr Mann seine Bedürfnisse und Wünsche. Reif können beide nicht mit Wünschen umgehen. Denn wer wirklich Wünsche äußert, muss konfliktfähig und frustrationsfähig sein und Grenzen aushalten können, da bei jedem geäußerten Wunsch auch eine Ablehnung erfolgen kann. Die muss man aushalten können. Wer bei der Aufforderung zum Tanz als Jugendlicher einen Korb bekommen hat, weiß wovon ich rede. „Genug“ sagen können heißt, auf einer noch sehr langen Linie selber anhalten zu können. Der Fischer in dem Märchen hat den Startpunkt gar nicht verlassen. Seine Frau versucht, die Unendlichkeit am anderen Ende zu besitzen. Insofern stellen Sie beide scheinbar ein Extrem dar. Beide sind jedoch von einer autonomen, reifen Selbstbegrenzung weit entfernt, beide können nicht wirklich „genug“ sagen. Ich sagte vorhin, dass hier auch die inneren, intrapsychischen Konflikte uns hindern zu einer reifen Grenzsetzung zu kommen. Im Märchen kommen zwei Personen vor. Hierbei handelt es sich in Märchen oft um ein Bild für zwei Aspekte innerhalb einer Person. In den Manuskripten der Brüder Grimm gibt es Stellen, die auf eine Zensur hindeuten. So heißt es in einer Version eines Märchens, dass die Mutter dem Kind etwas Böses antun will. Jacob Grimm schreibt an den Rand „Das mag nicht angehen.“, und macht zunächst aus der Mutter eine Stiefmutter. In einer späteren Version gibt es eine Mutter, die nur gut ist und eine Stiefmutter, die nur böse ist. Insofern handelt das Märchen auch von der Ambivalenz zwischen der Verleugnung von Wünschen und dem Wunsch, sie exzessiv auszuleben. Diese beiden Pole sind faszinierend. Manchmal werden Asketen verehrt als Heilige und manchmal träumen Menschen von unermesslichen Lottogewinnen. Ich glaube, dass psychisch gesunde Leben liegt irgendwo dazwischen. Aber es ist nicht leicht zu finden und muss immer wieder neu erarbeitet werden. Insofern ist das leicht gesagt und gefordert – und bei anderen verurteilt- aber mühsam umzusetzen. Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit.