Darwin und Chemie? Die chemischen Grundlagen der

Werbung

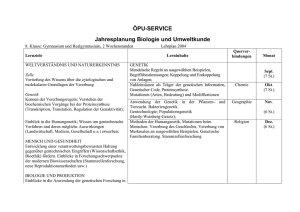

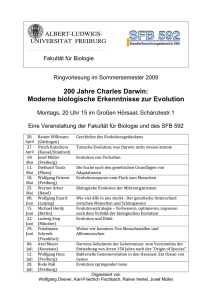

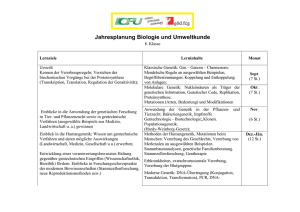

Darwin und Chemie? Die chemischen Grundlagen der biologischen Evolution Worin besteht der durchschlagende Erfolg des Darwinschen Prinzips? Als Charles Darwin im Jahre 1859 seine Vorstellung der biologischen Evolution in dem Jahrhundertbuch ‚The Origin of Species’ (Darwin, 1859) veröffentlichte, war über physikalische und chemische Eigenschaften der belebten Materie nicht viel, über die Natur der Vererbung von Eigenschaften praktisch gar nichts bekannt. Darwin stützt seine Theorie der Evolution daher im wesentlichen auf Beobachtungen. „Im wesentlichen“ soll hier bedeuten „nicht zur Gänze“, denn in Darwins Vorstellungen fließen die Modelle der Ökonomen des ausklingenden 18.Jahrhunderts, Adam Smith und Robert Malthus, ein. Von besonderer Bedeutung für Darwin ist die Malthusische Populationsdynamik, die er bereits im July 1938 durch Lektüre des Buches ,Essay on Population’ kennegelernt hatte: Ohne Regelung oder Selbstbeschränkung vermehren sich Lebewesen nach einer geometrischen Reihe, beispielsweise die Reihe 1 3 9 27 81 243 729 2187 . . . . , in welcher aus jedem Individuum drei Nachkommen in der Folgegeneration gebildet werden. Man spricht von exponentiellem Wachstum. Eine exponentiell wachsende Population wird alle vorhandenen Ressourcen ausschöpfen und am Ende steht eine durch die Überzahl von Individuen bewirkte Katastrophe. Für die Evolution von Bedeutung ist die Aussage, daß es auf Grund des Wachstumsdruckes immer mehr Nachkommen in die Welt gesetzt werden, als überleben können. Darwins Evolutionskonzept verbindet dieses Prinzip, nämlich (i) Vermehrung führt zu exponentiellem Wachstum, mit zwei weiteren Vorstellungen: (ii) Merkmale und Eigenschaften, welche für die Zahl der Nachkommen verantwortlich sind, werden von den Eltern an die Kinder durch Vererbung weitergegeben, und (iii) Vererbung ist nicht immer präzise und es kommt bisweilen zu Modifikationen oder Variationen bei den Nachkommen. -2- Anteil an vorteilhafter Variante 1 s = (f2 - f1) / f1 0.8 0.6 s = 0.1 s = 0.02 0.4 0.2 s = 0.01 0 0 200 400 600 800 1000 Zeit [Generationen] Abb.1: Die Wirksamkeit der natürlichen Auslese. Die drei Kurven der Abbildung zeigen die Anreicherung einer vorteilhaften Variante in einer Population von 10000 Individuen. Zu Beginn ist die vorteilhafte Variante nur als ein einziges Individuum entsprechend einem Anteil von 0.01% vertreten. Der Vorteil wird in der Populationsgenetik üblicherweise ausgedrückt durch die dimensionslose Größe s=(f2-f1)/f1, wobei f1 die mittlere Nachkommenzahl der in der Population fast ausschließlich vertretenen Variante und f2 jene der neu hinzugekommenen vorteilhafteren Variante ausdrücken. Ein Vermehrungsvorteil von 10% entsprechend s=0.1 bedeutet, daß elf Nachkommen der vorteilhafteren Variante zehn Nachkommen der weniger fruchtbaren Variante gegenüberstehen. In etwa zweihundert Generationen wird die fruchtbarere Variante ihre weniger fruchtbaren Konkurrenten völlig verdrängen. Die Auswirkung einer Kombination von exponentiellem Wachstum und Vererbung ist leicht vorhersehbar: Jene Formen, die mehr Nachkommen haben, werden in den zukünftigen Generationen in größere Zahl vertreten sein und ihre weniger fruchtbaren Konkurrenten verdrängen. Es tritt zwangsläufig Selektion der Form mit den meisten Nachkommen ein. Dieses Resultat läßt sich ganz einfach berechnen, durch kontrollierte Experimente nachvollziehen und durch Computersimulation illustrieren (Abb.1). Das Zusammenspiel aller drei Faktoren, die Variation des Erbgutes noch hinzugenommen, führt schließlich über die „natürliche Auslese“ – oder „natural selection“, wie Darwin das Phänomen genannt hatte – zur Optimierung von Eigenschaften und Anpassung an die Umwelt. Das Genie Charles Darwins hat diesen Sachverhalt durch intuitiv richtiges Kombinieren und korrekte Interpretation seiner Beobachtungen erkannt, welche er an natürlichen Arten gemacht hatte, die in verschiedenen Umgebungen entstandenen waren. -3Hinzu kamen die Ergebnisse von Tier- und Pflanzenzüchtungen, welche ihm als Bestätigung seiner Vorstellungen dienten. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang ein Faktum: Der spezielle Mechanismus von Vererbung und Variation ist für das Eintreten von Optimierung und Anpassung ziemlich unerheblich, wie wir noch sehen werden. Wäre das nicht so, dann hätte Darwin gar keine Chance gehabt, die natürliche Auslese und ihre Konsequenzen richtig zu deuten, denn seine Vorstellungen über die Vererbung waren nach unseren heutigen Erkenntnissen schlichtweg falsch. Es ist eine Ironie der Geschichte, daß Darwins Zeitgenosse, der Augustinermönch Gregor Mendel aus Brünn, den richtigen Mechanismus der Vererbung bei Pflanzen erkannt hatte, welcher für alle höheren Lebewesen zutreffend ist, und damit die Genetik begründete. Die Genetik wurde jedoch von den Evolutionsbiologen zuerst vierzig Jahre lang ignoriert und dann etwa ebenso lange mit allen Mitteln bekämpft. Erst die kurz vor und während des zweiten Weltkriegs entwickelte synthetische Theorie der Evolution vereinigt die Vorstellungen Charles Darwins mit der Genetik Gregor Mendels. Der Mendelsche Mechanismus erweist sich als nicht ganz einfach, aber wir werden ihn hier nicht benötigen, um die Darwinsche Optimierung bei Molekülen zu verstehen. Wir kommen zur Frage dieses Abschnitts und halten fest, daß nur die Tatsache von Vermehrung, Vererbung und Variation für das Darwinsche Evolutionsprinzip wichtig ist, nicht aber deren Mechanismus. Darwinsche Optimierung tritt daher zwangsläufig ein und das unabhängig von Komplexität und Natur der Elemente, welche einem Evolutionsprozeß unterworfen werden. Sind die drei genannten Kriterien, Vermehrung, Vererbung und Variation, unter den gegebenen Bedingungen erfüllt, so treten Optimierung und Anpassung an die Umwelt ein, und zwar bei Molekülen, bei Viren und Bakterien, bei Pflanzen und Tieren und beim Menschen. Drei Mißverständnisse bei der Interpretation des Darwinschen Prinzips Einige häufige Mißinterpretationen des Darwinschen Prinzips machen es schwer, seine Anwendung auf chemische Systeme zu verstehen und deshalb zähle ich sie hier auf: (i) Darwins Theorie macht Aussagen über gesamte Bevölkerungen oder Populationen, wie sie in der Biologie bezeichnet werden, und nicht über Einzelindividuen. Die Aussage -4des „Überlebens des Tüchtigsten“ bezieht sich daher auch nicht auf ein Individuum, sondern auf einen Typus oder eine Variante. (ii) Als Maß für die Überlebenswahrscheinlichkeit einer Variante wird der Begriff der Fitneß eingeführt (f1 und f2 in Abb.1) und diese mißt ausschließlich die Zahl der gesunden und fortpflanzungsfähigen Nachkommen in der nächsten Generation. Fitneß hat daher mit körperlicher Erscheinung von Individuen nur indirekt oder gar nichts zu tun. (iii) Darwins Theorie ist nicht das einzige Prinzip, welches für die biologische Evolution auf der Erde wichtig war. Es gibt Entwicklungsabschnitte, in denen andere Mechanismen als Optimierung und Anpassung wirksam waren, in welchen Konkurrenz zwischen Varianten durch Kooperation außer Kraft gesetzt wird (Kooperative Phasen oder ‚major transitions’ in der biologischen Evolution wurden und werden ausführlich in der Literatur diskutiert, beispielsweise Eigen & Schuster, 1982, Maynard Smith & Szathmáry, 1995 and Schuster, 1996). Gibt es Vermehrung, Vererbung und Variation bei Molekülen? Die Suche nach den Akteuren der Vermehrung und en zugrunde liegenden molekularen Mechanismen und begann schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Judson, 1979). Die Strukturvorhersage der Doppelhelix der Desoxyribonukleinsäure durch Watson und Crick im Jahre 1953 stellte die Biochemie auf eine neue Basis und initiierte den Beginn der Molekularbiologie, einer neuen Disziplin, welche auf die Durchdringung der Biologie mit dem Wissen von Chemie und Physik abzielt. Im Zentrum steht die chemische Struktur, aus welcher die Funktion von Molekülen abgeleiten werden soll: Chemische Struktur î Biologische Funktion Das Prinzip der Verdopplung von DNA-Molekülen (Abb.2) besteht in der eindeutigen Komplettierung eines Einzelstranges zur doppelhelikalen Struktur unter Ausnutzung der Komplementarität der Nukleotidbuchstaben – einem A muß ein T gegenüberstehen, einem G ein C. Diese Komplementarität ist direkt aus den chemischen Formeln ablesbar, denn das Muster der Wechselwirkungen zwischen den Basen über sogenannte Wasserstoffbrücken erlaubt nur A=T und GªC Nukleotidpaarungen, wenn die Basenpaare in die Geometrie der Doppelhelix eingepaßt werden sollen. In der Tat liegt -5das Kopieren von Nukleinsäuren fast allen natürlichen Vermehrungsprozessen zu Grunde. Die einzige bekannte Ausnahme bildet die Vermehrung von sogenannten „Prionen“, das sind krankheitserregende Proteine, welche unter anderem den Rinderwahnsinn (BSE) hervorrufen. Der tatsächliche chemische Mechanismus der Replikation von DNA-Molekülen, wie man die Verdopplung der DNA durch Kopieren fachlich korrekt bezeichnet, ist sehr kompliziert, in seinen Grundzügen verstanden, in A seinen Details aber noch immer nicht restlos aufgeklärt. A G C A T T G C A A T G G T A G T A C C A T C G A A C A T G G T A G C T T G T A C C A T C G A A C T C G T A A C G T T C T T G Abb.2: Replikation von DNA Molekülen unter Ausnutzung der Komplementarität der Nukleotide. Bleibt nur noch die Variation zu illustrieren. Sie kommt in zwei verschiedenen Formen vor: (i) die zufällige aber auch systematische Kombination von Teilstücken der väterlichen und der mütterlichen DNA zu einem neuen Genom, Rekombination genannt, und (ii) die Mutation bestehend aus einem oder mehreren Kopierfehlern bei der DNAReplikation. Wir werden in der Folge die naturgemäß sehr komplexe Rekombination ausklammern und uns auf Mutationen beschränken. Vermehrung, Vererbung und Variation aus der Biologie wurden auf die molekularen Grundlagen zurückgeführt und sind heute in diesem Sinne verstanden. Natürlich harren noch einige grundsätzliche Probleme und viele Details der endgültigen Klärung. Wir wollen uns aber jetzt Fragen zuwenden, wie sie für den Chemiker typisch sind und die meisten Biologen weniger bewegen: (i) Wie weit können die Systeme, welche Darwinsches Optimierungsverhalten zeigen, vereinfacht werden? (ii) Woran ist die Fähigkeit zur Vermehrung oder Selbstreplikation, wie wir bei einfacheren Einheiten sagen wollen, gebunden? -6(iii) Sind Nukleinsäuren einmalig in ihrer Fähigkeit Information zu kodieren und zu vermehren oder gibt es viele Klassen von Molekülen mit derartigen Eigenschaften? Ich beginne, der Einfachheit halber mit der zweiten Frage: Was wir benötigen sind Moleküle die als obligate Vorlagen für das Kopieren fungieren. Die Fähigkeit, als Vorlage für die Replikation zu wirken, muß in der Struktur der Moleküle begründet sein und darf nicht auf einige wenige Sequenzen oder Klassen von Sequenzen beschränkt bleiben. Mit anderen Worten Rekombination und Mutation müssen wieder zu kopierbaren Molekülen führen. Die dritte Frage würde einen eigenen Vortrag rechtfertigen. Eine kurze Antwort könnte lautet: Es gibt andere Molekülstrukturen, welche ähnliches können wie Nukleinsäuren, aber nicht allzu viele! Die erste Frage nach einfachen Systemen die nach dem Darwinschen Prinzip optimiert werden können, wird uns für den Rest des Vortrags beschäftigen. Ribonukleinsäuren – Molekulare „Alleskönner“ Schon um 1920 herum wurde entdeckt, daß es nicht nur eine, sondern zwei natürliche Klassen von Nukleinsäuren gibt: Neben der DNA kommt noch die Ribonukleinsäure (RNA) als unverzichtbarer Zellbestandteil vor. Die beiden Molekülklassen sind ganz nahe miteinander verwandt, haben aber verschiedenen Funktionen. Lange Zeit wurde RNA als ein ziemlich uninteressantes Biomolekül betrachtet. Erst die Entschlüsselung des genetischen Codes in den Sechzigerjahren wurden ständig neue Eigenschaften und Funktionen von RNA-Molekülen entdeckt, welche hier nur in Kürze tabellarisch aufgezählt werden können. (i) RNA-Moleküle sind in das Prozessieren der genetischen Information an prominentester Stelle eingebunden und transportieren in Form der Messenger-RNA die Sequenz der Nukleotide in der DNA zum Ribosom, wo die Übersetzung in eine Aminosäuresequenz eines Proteins durchgeführt wird. Als Transfer-RNAs vermitteln sie direkt zwischen Nukleotid- und Aminosäuresequenz. (ii) RNA-Moleküle können bei Viren die ausschließlichen Träger genetischer Information sein und lassen sich im Reagenzglasversuch vermehren ebenso wie Organismen in der Natur. Der Mechanismus der Vermehrung von RNA-Molekülen bei -7Viren ist viel einfacher als die in Abblidung 2 gezeigte DNA-Replikation. Sie ist sehr ähnlich der klassischen auf Licht empfindlichen Silberverbindungen basierenden Photographie (Abb.3). Ein Plusstrang wird als Vorlage oder Template für die Synthese eines Minusstranges verwendet und umgekehrt. Plus Strang A U GG U A C A U C A U G A C U UG Template Synthese Plus Strang Minus Strang A U GG U A C A U C A U G A U A C C A U C U UG G Template Synthese Plus Strang Minus Strang A U GG U A C A U C A U G A C U UG U A C C A U G U A G U A C U G A A C Komplexdissoziation Plus Strang A U GG U A C A U C A U G A C U UG + Minus Strang U A C C A U G U A G U A C U G A A C Abb.3: Komplementäre Replikation. Katalysiert durch ein spezifisches Enzym kommt der komplementäre Replikationsmechanismus. Die Schlüsselreaktion bei der Replikation ist die Spaltung des Plus-Minus-Duplexes in die beiden komplementären Stränge. Sie wird durch das Enzym, eine spezifische Replikase, welche bewirkt, daß bereits während der Synthese des komplementären Stranges die komplementären Stränge durch vermittelte Einzelstrangstrukturierung voneinander getrennt werden. (iii) RNA-Moleküle können ebenso wie Proteine Wechselwirkungspartner mit höchster Präzision wiedererkennen und Reaktionen hochspezifisch katalysieren. Diese Fähigkeit kommt entgegen öfters geäußerten Vorurteilen auch DNA-Molekülen zu. Im allgemeinen -8haben RNA- (Ribozyme) und DNA-Moleküle (Desoxyribozyme) mit katalytischen Wirkungen verschiedene Strukturen (vgl. auch den Abschnitt über evolutionäres Design). (iv) RNA-Moleküle steuern die Aktivitäten von Genen, entweder direkt als „Smallinterfering RNAs“ indem sie die Transkription von DNA in RNA blockieren oder indirekt indem ihre Struktur durch andere Moleküle verändert wird (RNA-Switches) und damit in Transkription oder Translation eingegriffen wird. (v) RNA-Moleküle können im Reagenzglasversuch für rasche Replikation, molekulare Wiedererkennung (Aptamere) und für katalytische Eigenschaften optimiert werden. RNA Probe Zeit 0 1 2 3 4 5 6 69 70 Vorratslösung: Qß RNA-Replikase, ATP, CTP, GTP und UTP Abb.4: Schema eines „Serial Transfer“ Experiments zur Evolution von RNA-Molekülen. Eine Vorratslösung, welche die aktivierten Bausteine von RNA-Molekülen und ein Replikationsenzym enthält, wird mit einer Probe von RNA-Molekülen ‚angeimpft’. Sofort setzt RNA-Replikation ein. Nach regelmäßigen Zeitabständen wird eine kleine Menge der Lösung in das nächste Reagenzglas transferiert. Durch hinreichend viele Überimpfungen werden jene Moleküle gebildet und selektiert, welche unter den vorgegebenen Bedingungen raschest repliziert werden. Die ersten Evolutionsexperimente im Labormaßstab mit RNA-Molekülen wurden bereits in den Sechzigerjahren von Sol Spiegelman und Mitarbeitern mit Hilfe der „Serial Transfer“ Technik (Abb.4) durchgeführt. Ebenso wie die Darwinsche Evolution bei Organismen die Zahl der Nachkommen optimiert, so ist es bei den Reagenzglasversuchen die RNA-Synthesegeschwindigkeit, welche durch das Zusammenspiel von Mutation und Selektion stetig zunimmt, den optimalen Wert unter den gegebenen Bedingungen anstrebt -9und eventuell auch erreicht. Die Veränderungen entstehen zuerst durch Mutationen auf der Ebene der RNA- oder DNA-Sequenz, diese wird in eine Struktur umgesetzt, welche letztendlich die Funktion des Moleküls bestimmt. Hier drückt sich die Funktion in der Replikationsrate oder RNA-Synthesegeschwindigkeit aus, wodurch sich das oberhalb präsentierte Prinzip auf ein zweistufiges Schema erweitert: Nukleotidsequenz î Chemische Struktur î Biologische Funktion. Somit kommt der Beziehung zwischen Sequenz und molekularer Struktur eine fundamentale Rolle in der Evolution von Molekülen zu. Diese ist in der Evolution der Organismen und Arten nicht weniger wichtig, aber dort ist die Beziehung zwischen Struktur und Funktion um viele Größenordnungen komplexer, da ganze Netzwerke von molekularen Interaktionen die Eigenschaften bestimmen. Die Beziehung zwischen Sequenz und räumlicher Struktur von Biomolekülen ist ein notorisch schwieriges Problem, welches trotz jahrzehntelanger Bemühungen noch immer nicht voll verstanden ist. Daher ist auch die Vorhersage der Molekülstruktur aus der bekannten Sequenz ein noch immer weitestgehend ungelöstes Problem. Im Fall von RNA-Molekülen gibt es eine physikalisch relevante Grobstruktur, die sogenannte Sekundärstruktur, welche im wesentlichen nur die molekülinternen Watson-Crick Helices auflistet. Die Struktur eines Einzelstrang RNA-Molekül besteht aus Basenpaaren (in den doppelhelikalen Abschnitten) und aus einzelnen Basen (in verschiedenen Typen von „Loops“, Zwischenstücken und an den Enden). Die RNA-Sekundärstruktur bestimmt viele Aspekte der Molekülfunktion und ist hinlänglich einfach, daß sie mit effizienten Computeralgorithmen hinlänglich genau vorhergesagt werden kann. Ein für die Evolution von RNA-Molekülen nicht unwichtiges Detail besteht darin, daß nicht nur die beiden Watson-Crick Basenpaare sondern auch G=U oder U=G Basenpaare in die molekülinternen Doppelhelices hineinpassen. Das im folgenden beschriebene Evolutionscomputermodell verwendet RNA-Strukturen zur Ermittlung der Funktion. Optimierung am Computer und im Reagenzglas Wir beginnen mit der Frage, was es bedeutet, eine für einen vorgegebenen Zweck optimales Molekül zu finden. Gäbe es nur ein einziges Molekül mit einer bestimmten - 10 Buchstabensequenz, welches die gewünschte Eigenschaft besitzt und alle anderen Moleküle wären für den genannten Zweck gleich ungeeignet, dann stehen die Chancen für einen Erfolg sehr schlecht. Es gibt beispielsweise etwa 10260 Proteinmoleküle mit verschiedenen Aminosäuresequenzen der Länge 200. Diese eine Sequenz zu bestimmen, ist viel schlimmer als die berühmte Stecknadel im Heuhaufen zu finden. Da alle anderen Sequenzen gleich schlechte Lösungen darstellen, gibt es außer raten keine Strategie für eine Optimierung. Die Tatsache, daß die Evolution in der Natur optimale oder nahezu optimale Sequenzen trotz dieser augenscheinlichen Unmöglichkeit gefunden hat, ist als Levinthalsches Paradoxon bekannt. Wie hat die Natur das Problem gelöst? Die Antwort auf die Frage hat viele Teilaspekte, von denen wir nur die vier wichtigsten hier aufzählen: (i) Nicht alle anderen Moleküle sind gleich schlecht, denn molekularen Eigenschaften sind graduell abgestuft. Zwischen dem hochspezifischen und effizienten Katalysator und dem nicht katalytischen Hintergrund gibt es eine ganze Fülle von weniger spezifischen und weniger raschen Katalysatoren. (ii) Es existieren (in der Regel allerdings nur kurze) Mutationspfade, entlang derer Eigenschaften graduell zunehmen oder graduell abnehmen. Längs solcher Pfade können in Populationen die Fitneß relevanten Eigenschaften durch Mutation und Selektion schrittweise verbessert werden. (iii) Sowohl Proteine als auch RNA-Moleküle sind durch einen hohen Grad an Neutralität ausgezeichnet. Dies bedeutet, viele Sequenzen bilden Moleküle mit denselben oder praktisch gleichen Eigenschaften aus. In der Heuhaufenmetapher bedeutet dies, daß es nicht nur eine, sondern sehr viele Stecknadeln gibt und erfolgreiches Optimieren erfordert nur das Auffinden einer einzigen von ihnen. (iv) Äquivalente Wir wollen nun den realen Sachverhalt im Computerexperiment überprüfen. Dabei bilden wir einige Eigenschaften der Evolution in der Natur im Computer nach: Optimierung: Es wird einfacher (i) Quasispezies – Es wird längs eines Pfades gesucht und nicht alles ausprobiert. Stufen: Woher kommen sie? Relayserie, Umgebung im Sequenzraum, zerklüftete Landschaft, aber auch - 11 Optimierung: Es wird noch einfacher (ii) Neutralität Darwin: Neutralität kann vorkommen Kimura: Neutralität kommt vor Neutralität ermöglicht die Optimierung trotz zerklüfteter Landschaften Genome und Organismen – Von der Molekular- zur Systembiologie Mehr als fünfzig Jahre intensiver Untersuchung verschiedenster Lebensformen mit den Methoden von Chemie und Physik haben gezeigt, daß fast die gesamte Information zum Aufbau eines lebenden Organismus aus einer einzigen Zelle, einer befruchteten Eizelle, in der Reihenfolge der Buchstaben der DNA, allgemein Sequenz genannt, enthalten ist. Freilich benötigt diese genetische Information, in der Biologie Genotyp oder Genom bezeichnet, noch eine geeignete hochspezifische Umgebung zur ihrer Entfaltung und diese wird durch die Umgebung in einer Eizelle, in einem Samenkorn, in einem Ei oder einem Muttertier bereitgestellt. Wie wir heute wissen, ist die DNA-Sequenz eines menschlichen Individuums eindeutig und kann zur Identifizierung von Personen routinemäßig herangezogen werden, beispielweise bei Vaterschaftsnachweisen oder bei der Verbrechensbekämpfung. Zwischen der korrekten Verdopplung der DNA-Moleküle und der Vererbung steht letztlich nur mehr die richtige Aufteilung auf die Nachkommen. Auch hier hat die Natur wieder einen hochkomplexen Mechanismus entwickelt, um DNA-Moleküle mit Längen von Milliarden Buchstaben trennen zu können. Präzise ausgedrückt sind es zwei verschiedene, einen für Körperzellen und einen zur Bildung von Ei- und Samenzellen. Ihre molekularen Details und ihre Steuerung durch die Gene des Organismus stehen gegenwärtig vor der vollständigen Aufklärung bis ins letzte Detail. Worin unterscheiden sich konventionelles und evolutionäres Design? De novo Design im Unterschied zum innovativen Basteln. - 12 Beispiele aus der Biotechnologie. Evolutionäres Design – Vorteil: Man braucht die Sequenzen und Strukturen nicht zu kennen. Es genügt, die Funktion zu wissen. Nachteil: Man muss relativ viele einzelne Sequenzen durchprobieren. Rationales oder konventionelles Design arbeitet zwar präzise und sparsam – man braucht nur eine einzige Sequenz oder Struktur, aber ungeheuer viel mehr Wissen, welches oft nicht zur Verfügung steht. Optimierung – in der Natur und durch Züchtung. Moleküle und Organismen. Selektionsverfahren entsprechen der Tierzüchtern – „Molekülzüchter“ da Intervention durch den Experimentator. Schwarze Welpen, braune Welpen. Natural Selektion entspricht dem Spiegelman-Experiment: Die Moleküle, mit der raschesten Replikation werden selektiert. Ein letztes Beispiel für evolutionäres Design entnehme ich der Natur: Die oft zitierte Entwicklung des Wirbeltierauges als vermeintlicher Prototyp eines hochkomplexen Organs ohne Vorläufer. Die Biologen haben mehr als einhundertzwanzig Jahre lang geglaubt, die Augen der Wirbeltiere – Vögel, Säugetiere, der Kopffüßer – Tintenfisch, Okotopus – und der Insekten wären unabhängige Entwicklungen. Die molekulare Genetik hat aber gezeigt, daß alle Augen in der Natur und diese sind schon etwa vierzig stammesgeschichtlich verschiedene von ein- und demselben primitiven Urauge abstammen. Walter Gehring aus Basel hat in einer Serie eleganter Arbeiten gezeigt, dass da Auge über viele einzelne Vorstufen aus Zellen mit Lichtpigmenten entstanden ist. Ein interessantes Detail unterstreicht die Bastlernatur der biologischen Evolution: Zum Unterschied vom Kopffüßer- und Insektenauge verlässt der Sehnerv bei unseren Augen die Zellen Netzhaut in die falsche Richtung und muss dann im so genannten blinden Fleck durch die Netzhaut hindurch auf die andere Seite gehen. Bei den anderen beiden genannten Augen geht die Ableitung auf die dem Licht abgewandten Seite. - 13 Lassen Sie mich noch zu einem kurzen Schlusswort kommen. Ich hab’ versucht, Ihnen am Beispiel der Evolution zu zeigen wie Chemie und Biologie zu einer einzigen Disziplin verschmolzen sind und dieser Prozess wird so meine ich weitergehen und unser Weltbild der Zukunft mit einer einzigen Naturwissenschaft bestimmen. Literaturhinweise: Darwin, Charles. Of the Origin of Species by means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. Murray, London, 1859. Viele Nachdrucke, z.B. Everyman’s Library, No.811. J.M.Dent & Sons, London, Letzter Nachruck 1967 Eigen, Manfred & Peter Schuster. Stages of emerging life. Five principles of early organization. J.Mol.Evol. 19:47-61, 1982 Judson, Horace F. The Eighth day of Creation. The Makers of the Revolution in Biology. Jonathan Cape, London, 1979 Maynard Smith, John & Eörs Szathmáry. The major transitions in evolution. W.H. Freeman, Oxford, UK, 1995 Schuster, Peter. How does complexity arise in evolution? Nature’s recipe for mastering scarcity, abundance, and unpredictability. Complexity 2/1:22-30, 1996