1 - Schmelzweb

Werbung

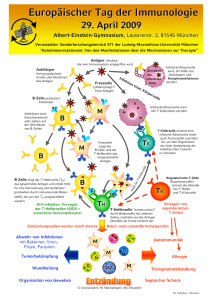

VO Sport und Immunologie VO Sport und Immunologie Dr. Gerhard Smekal WS 2004/05 Seite 1 von 20 VO Sport und Immunologie Inhaltsverzeichnis 1. Bakterien Seite 4 1.1. Aufbau 1.2. Bakterienformen 1.3. Genetik der Bakterien 1.3.1. Aufbau der Nukleinsäure 1.3.2. Proteinbiosynthese 1.4. Möglichkeiten zur Änderung der genetischen Information 1.4.1. Mutation 1.4.2. Transformation 1.4.3. Bakterienkonjugation 1.4.4. Transduktion 1.5. Antibiotika 2. Viren Seite 8 2.1. Aufbau 2.2. Virenformen 2.3. Unterschiede Viren/Bakterien 2.4. Stadien der Virusreplikation 2.5. Möglichkeiten zur Änderung der genetischen Information 3. Infektabwehr Seite 10 3.1. Definition 3.2. Unspezifische Abwehrmechanismen 3.2.1. Mechanische Faktoren 3.2.2. Chemische Faktoren 3.2.3. Faktoren der Selbstreiningung 3.2.4. Schädigung der unspezifischen Abwehrmechanismen 3.2.5. Zellen der unspezifischen Abwehr 3.2.5.1. Die wichtigsten Phagozyten 3.2.5.2. Die Phagozytose Seite 2 von 20 VO Sport und Immunologie 4. Lymphatisches System und Knochenmark Seite 13 5. Immunologie Seite 14 5.1. Definition 5.2. Ablauf einer Immunreaktion 5.3. Zellen der spezifischen Abwehr (immunkompetente Zellen) 6. Das Komplementsystem 6.1. Definition 6.2. Funktionen Seite 18 7. Primäre und Sekundäre Immunreaktion Seite 19 8. Sport und Immunologie Seite 20 8.1. Veränderungen im Immunsystem in der Nachbelastungsphase 8.2. Ergebnisse durchgeführter Studien 8.3. Sport, Immunsystem und Ernährung 8.4. Conclusio Seite 3 von 20 VO Sport und Immunologie 1. Bakterien 1.1. Aufbau Nukleoid (Kernäquivalent) Entspricht dem Zellkern und liegt in stark gedrillter, spiralig angeordneter und gefalteter Struktur im Zytoplasma der Zelle. Enthält die gesamte genetische Information der Bakterienzelle. Zytoplasma Im Zytoplasma laufen die gesamten Stoffwechselvorgänge der Zelle ab. Es enthält: - - Mitochondrien Energiereiche Verbindungen (Fetttröpfchen, glykogenartige Verbindungen, Phosphate,...) Bestandteile für die Proteinbiosynthese (Messanger-RNS, ribosomale RNS, Transfer-RNS) Zytoplasmamembran Funktionen: Osmotische Schranke d.h. sie verhindert ein Auslaufen und hat Schutzfunktion Aktiver Transport in die Zelle hinein und aus der Zelle heraus (wichtige Energieträger, Elektrolyte, Spurenelemente, Stoffwechselprodukte,...) Sitz lebenswichtiger Enzyme Zellwand Ist je nach Bakterientyp unterschiedlich aufgebaut: 1. grampositive Bakterien Aufbau von außen nach innen: Mureinschicht, Zytoplasmamembran Sind leichter zu bekämpfen als gramnegative, weil sie keine äußere Membran zum Schutz der Mureinschicht besitzen. Z.B. Penicillin greift Mureinschicht an effektiv gegen grampositive Bakterien einsetzbar 2. gramnegative Bakterien Aufbau v. a. n. i.: Äußere Membran, Mureinschicht, Zytoplasmamembran Sind aufgrund ihrer zusätzlichen Schutzschicht hartnäckiger als grampositive. → Penicillinresistent Seite 4 von 20 VO Sport und Immunologie Sonderfälle beim Bakterienaufbau Manchen Bakterien besitzen zusätzliche Einrichtungen, die sie noch effektiver machen: - Geiseln machen die Bakterien beweglicher Kapseln schützen die Bakterien vor der Phagozytose Sporen werden von manchen Bakterien gebildet, um ungünstige Lebensbedingungen (Wassermangel, extreme Hitze,...) zu überdauern. Unter besseren Bedingungen keimt die Spore zu einem neuem Bakterium aus (Reduplikation). Z.B. vermehrt sich Tetanus (Wundstarrkrampf) unter entsprechenden Bedingungen (v.a. unter Luftabschluss, weil es Anaerobier ist) sehr rasch und „vergiftet“ Nervenzellen 1.2. Bakterienformen - Rund oder kugelförmig: „Kokken“ Stäbchenförmig Stäbchenförmig in sich verdreht: „Spirillen“ Fadenförmig: „Spirochäten“ Knospenförmig 1.3. Genetik der Bakterien In sich verdrillte DNS (Desoxyribonukleinsäure), in der die genetische Information gespeichert ist. 1.3.1. Aufbau der Nukleinsäure DNS - - RNS Organische Base Cytosin – Guanin, Adenin – Thymin Zucker/Desoxyribose Phosphatrest - - Organische Base Cytosin – Guanin, Adenin – Uracil Zucker/Ribose Phosphatrest Drei aufeinanderfolgende Nukleotide bilden ein Basentriplet mit Anhängsel. Durch die jeweilige Sequenz (Abfolge) der Basen wird eine entsprechende Aminosäure gebildet. Mehrere Aminosäuren nebeneinander bilden ein Protein. Seite 5 von 20 VO Sport und Immunologie 1.3.2. Proteinbiosynthese 1. Phase – Transkription Der DNS-Doppelstrang wird geöffnet und entdrillt, wodurch die Einzelstränge zum Ablesen verfügbar gemacht werden. Anschließend wird die DNS des Zellkerns durch das Protein RNS-Polymerase in mRNS (Messanger-RNS) transkribiert. 2. Phase - Translation Die mRNS wandert aus dem Zellkern in das Zytoplasma zu den Ribosomen in der Zelle ribosomale RNS. Aus dem Datensatz der mRNS bilden die Ribosomen so lange Aminosäuren, bis sie das Ende der mRNS erreicht haben und sich von ihr trennen. Die gebildeten Aminosäuren werden wiederum zu Proteinen weiterverarbeitet. 1.4. Möglichkeiten zur Änderung der genetischen Information 1.4.1. Mutation Fehler beim Bau der Basensequenz (z.B. Einbau einer falschen Base) Folgen von Mutationen - Antibiotika-Resistenz Veränderungen der Antigen-Eigenschaften Bildung von Toxinen Bildung von größeren Mengen an Stoffwechselprodukten als der Ausgangsstamm Veränderte Reaktion auf Bakteriophagen 1.4.2. Transformation Übertragung typischer Bakterienmerkmale auf andere Bakterien 1.4.3. Bakterienkonjugation Übertragung von genetischen Informationen zwischen zwei verschiedenen Bakterien 1.4.4. Transduktion Änderung der genetischen Information durch Befall von Bakterien mit Viren („Bakteriophagen“) Seite 6 von 20 VO Sport und Immunologie 1.5. Antibiotika Mittels „Antibiogramm“ kann getestet werden, welches Antibiotikum am besten auf das jeweilige Bakterium anspricht. Wirkungsmechanismen Störung der Genfunktion Störung der Mureinsynthese (v.a. bei grampositiven Bakterien) Störung der Zytoplasmamembran Störung der Lage der DNS Mechanismen der Antibiotika-Resistenz - - Produktion inaktivierender Enzyme Gesteigerte Bildung von Enzymen, die durch die Antibiotika-Anwendung eigentlich gehemmt werden sollten. Veränderung der Permeabilitätsbarriere (vgl. osmotische Schranke) Unempfindlich gewordener Angriffspunkt Seite 7 von 20 VO Sport und Immunologie 2. Viren 2.1. Aufbau Nukleinsäure Enthält die genetische Information des Virus Kapsid Setzt sich aus den Kapsomeren (Proteinkugeln) zusammen Funktionen: Adsorption und Penetration bei der Virusvermehrung Schutz der Nukleinsäure Envelope Entspricht einer Außenhülle und enthält Proteine, Lipide und Kohlenhydrate. Manchmal können auch Hämaglutinin, verschiedene Enzyme oder Virusantigene enthalten sein. Ad Antigen-Funktion Sobald sich ein Stoff im Körper befindet, der abgewehrt werden muss (z.B. artfremdes Eiweiß, Gift,...), werden Antikörper gebildet. 2.2. Virenformen Je nach Anordnung der Kapsomeren unterscheidet man kubische (Iksoeder mit 20 gleichseitigen Dreiecken und 12 Ecken; z.B. Adenovirus, Herpes Simplex-Virus) und helikale Formen (Kapsid spiralig um die virale RNS angeordnet; z.B. Influenza-Virus). 2.3. Unterschiede Viren/Bakterien Viren sind viel kleiner als Bakterien: 25 bis 350 nm wurden erst durch die Erfindung des Elektronenmikroskops nachweisbar Viren besitzen keine Zellstruktur besitzen keine Zellorganellen (Mitochiondrien, Ribosomen, Enzyme zur Energiegewinnung,...) besitzen keinen eigenen Stoffwechsel und sind daher in ihrer Energiegewinnung, ihren Syntheseleistungen und ihrer Vermehrung von der Wirtszelle abhängig. Sie bedienen sich der Wirtszelle indem sie ihre genetische Information in die der Wirtszelle übertragen. Viren vermehren sich nur in lebenden Zellen! Seite 8 von 20 VO Sport und Immunologie 2.4. Stadien der Virusreplikation 1. Adsorption Viren lagern sich unter Vermittlung spezifischer Rezeptoren an der Oberfläche der Wirtszelle an. 2. Penetration Durchdringen der Außenhülle und Eindringen in die Wirtszelle. 3. Uncoating Enzymatisches Aufbrechen des Kapsid, Freisetzung der genetischen Information und Abbau des Restes der Viruszelle. Danach ist das Virus nicht mehr nachweisbar „Virusfinsternis/Eklipse“ 4. Synthese von Nukleinsäure und Virusproteinen Genetische Information der Viruszelle wird in die DNS der Wirtszelle eingeschleust und zur Replikation der Nukleinsäure bzw. zur Produktion von Kapsidproteinen benutzt. 5. Virusreifung Bildung eines vollständigen, infektiösen Virus aus Virusgenom, Kapsid und eventueller Hülle. 6. Virusausreifung - - Viren ohne Hülle werden entweder freigesetzt, oder führen zur Lyse der Wirtszelle. Viren mit Hülle lagern sich an der Membran der Wirtszelle an, um sie schließlich per Ausstülpung und Abschnürung zu verlassen. 2.5. Möglichkeiten zur Änderung der genetischen Information Vor allem Viren neigen zu ständigen Veränderungen der genetischen Information. Oft mutieren z.B. Grippeviren so schnell, dass man mit der Produktion eines wirksamen Impfserums kaum nachkommt. Man spricht von „antigenic drift“ (kleine Abweichung) bzw. „antigenic shift“ (gravierende Mutation Serum nicht mehr wirksam). Diese Änderungen können wie bei Bakterien durch Mutation spontan, oder durch Einflüsse von außen entstehen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass in einer Wirtszelle zwei verschiedene Viren existieren, die ihr genetisches Material untereinander austauschen (Rekombination). Seite 9 von 20 VO Sport und Immunologie 3. Infektabwehr 3.1. Definition „Unter einer Immunreaktion versteht man die spezifische Antwort des Organismus auf den Reiz eines bestimmten schädlichen Antigens.“ „Die Immunologie ist die Lehre von der spezifischen Antwort des Organismus auf den Reiz eines bestimmten schädlichen Antigens.“ Zu einer Immunreaktion kommt es aber nur, wenn die ersten Barrieren der Infektabwehr durchbrochen werden. Diese sind unspezifisch, richten sich also nicht gezielt gegen das Antigen. Man unterscheidet zwischen unspezifischer und spezifischer Abwehr. 3.2. Unspezifische Abwehrmechanismen 3.2.1. Mechanische Faktoren - Z.B. Haut Die intakte Haut stellt eine Barriere für die meisten Viren und Bakterien dar. Sobald Wunden, Insektenstiche,... auftreten steigt die Infektionsgefahr 3.2.2. Chemische Faktoren - - - - Z.B. Magensäure Säuremantel der Vaginalschleimhaut Z.B. Haut An der Hautoberfläche befinden sich ungesättigte Fettsäuren, die Bakterien entgegen wirken Z.B. natürliche Bakterienflora Unterdrücken das Wachstum anderer Bakterien und Pilze, indem sie für Pilze und Bakterien lebenswichtige Substanzen verbrauchen und hemmende Substanzen produzieren. (Vorsicht bei Antibiotika-Therapie v.a. im Magen-Darm-Trakt: Abtötung natürlicher Bakterienflora.) Z.B. Lysozyme Enzyme, die sich in Körperflüssigkeiten und im Bereich verschiedener Schleimhäute befinden, und Bakterien angreifen. Seite 10 von 20 VO Sport und Immunologie 3.2.3. Faktoren der Selbstreinigung - Wimpernschlag der Augen Darmperistaltik Urinfluss Flimmerepithel des Respirationstraktes 3.2.4. Schädigung der unspezifischen Abwehrmechanismen - - Rauchen schädigt das Flimmerepithel der Lunge Plattenepithel, das die Selbstreinigung nicht mehr so gut ausführen kann Störungen der Darmperistaltik Störungen der Darmflora Störungen der Tränen- oder Speichelproduktion Untersäuerung des Magens erhöhte Infektionsgefahr 3.2.5. Zellen der unspezifischen Abwehr Die Phagozyten sind die Fresszellen des menschlichen Körpers. Sie verschlingen, zerstören und verdauen schädigende Antigene, welche die ersten Barrieren der unspezifischen Abwehr überschreiten konnten. In enger Verbindung mit diesem Vorgang steht die Präsentation des Antigens d.h. das Antigen wird so verändert, dass es von den Zellen der spezifischen Abwehr erkannt wird. 3.2.5.1. Die wichtigsten Phagozyten - Granulozyten (polymorphkernig) Je nach Anfärbung unterscheidet man neutrophile, basophile und eosinophile Granulozyten. Je nach ihrem Aussehen kann man auf den Reifegrad folgern: Stabkernige: jung Segmentkernig: reif Übersegmentiert: überreif i. Neutrophile Granulozyten - - Entstehen im Knochenmark 60-70 % aller zirkulierenden Leukozyten Gelappter Kern mit viel Granula Sehr beweglich: können aus der Blutbahn in infiziertes Gewebe einwandern („Diapedese“) Entzündung Erhöhung der Leukozyten-Zahl Kurzlebig: 2-3 Tage Seite 11 von 20 VO Sport und Immunologie - ii. Hauptaufgabe: Phagozytose ( Eiter) Keinerlei Spezifität Wehren v.a. Mikroorganismen ab Sind „Endzellen“ d.h. sie können sich äußeren Einflüssen nicht mehr anpassen Eosinophile Granulozyten - - iii. Basophile Granulozyten und verwandte Mastzellen - - 2-5 % aller zirkulierenden Leukozyten Phagozytose und Abtötung aufgenommener Mikroorganismen Zweigelappter Kern mit viel zytoplasmatischer Granula Werden von Produkten angelockt, die von T-Zellen, Mastzellen und basophilen Granulozyten freigesetzt werden Versuchen allergische Reaktionen einzudämmen, in dem sie dementsprechende Stoffe freisetzen weniger als 0,2 % aller zirkulierenden Leukozyten intensiv blauviolette Granula Mastzellen nur in Körpergeweben (nicht im Kreislauf) Wichtige Rolle bei Allergien Monozyten/Makrophagen (mononukleär) Sie werden als Monozyten im Knochenmark gebildet und wandern nach zwei Tagen ins Blut und anschließend ins Gewebe, wo sie sich zu Makrophagen differenzieren. Sie sind im Gegenteil zu den Granulozyten keine Endzellen, sondern differenzieren sich je nach Standort zu speziellen Abwehrzellen. „Zellen der zweiten Verteidigungslinie“ (aber trotzdem unspezifisch). Außerdem transportieren sie Krankheitserreger zum nächsten Lymphknoten Schwellung der Lymphknoten 3.2.5.2. Die Phagozytose 1. Kontaktaufnahme Erfolgt über Rezeptoren auf der Membran der Phagozyten, die für eine breite Palette von Erkennungsstrukturen empfänglich sind. 2. Bildung der phagozytierenden Vakuole Zellmembran der Vakuole (Hohlraum) schiebt sich über den Erreger. 3. Bildung des Phago-Lysozyms Lysosome werden an die Vakuole herangeführt und verschmelzen mit ihr. Anschließend werden Lysozyme freigesetzt und töten den Erreger ab. Seite 12 von 20 VO Sport und Immunologie 4. Lymphatisches System und Knochenmark Das lymphatische System stellt neben dem Blutsystem das wichtigste Transportsystem im menschlichen Körper dar. Der Inhalt der Lymphbahnen, die Lymphe, ist eine hellgelbe Flüssigkeit, welche v.a. aus Lymphozyten und Plasma besteht, und aus den Blutgefäßen ausgetreten ist. Die Funktion des lymphatischen Systems besteht im Abtransport von Abfallstoffen. In den Lymphbahnen wird die Lymphe auf schädliche Stoffe hin untersucht Eliminierung durch Lymphozyten. Die Lymphozyten stammen aus dem Knochenmark und der Thymusdrüse („primäres lymphatisches Gewebe“). Von dort gelangen sie in das sekundäre lymphatische Gewebe. Die Lymphknoten sitzen an neuralgischen Kreuzungspunkten des Lymphsystemen (Nacken, Achsel, Leistengegend,...) und bilden ein vernetztes System. Aus dem Gewebe ausgetretene Lymphe wird aufgenommen und gefiltert. Es gibt oberflächliche und tief im Gewebe liegende („viszerale“) Lymphknoten. Jede Infektion ist mit einer Vergrößerung der Lymphknoten der jeweiligen Region verbunden. Schließlich sammelt sich die gefilterte Lymphe im ductus thoracicus, der in die linke vena subclavia und letztlich in den Blutkreislauf mündet. Durch das perfekte Zusammenspiel von lymphatischem System und Blutsystem ist der Körper in der Lage, ständig Kontroll- und Filtrationsprozesse vorzunehmen und Infektionen einzudämmen. Das Knochenmark ist die Gesamtheit der zellulären Substanz in der spongiosa von Röhrenknochen (Rippen, Brustbein, Schulterblätter,...). Man unterscheidet das Fettmark vom roten Knochenmark (blutbildender Anteil). Im Knochenmark entwickeln sich neben den blutbildenden Zellen auch die Zellen des lymphatischen Systems, die Lymphozyten. B – Lymphozyten reifen im Knochenmark zu funktionsfähigen Zellen heran T – Lymphozyten wandern in noch undifferenziertem Zustand aus dem Knochenmark in den Thymus aus, um dort zu reifen Die Thymusdrüse Funktion v.a. im Kindesalter Differenzierung der vom Knochenmark stammenden Stammzellen zu T-Zellen. Zurückentwicklung ab der Pubertät. Die Milz Zwei Haupttypen von Geweben: 1. rote Pulpa – hauptsächlich Abbau von roten Blutkörperchen 2. weiße Pulpa – besteht aus lymphatischem Gewebe Seite 13 von 20 VO Sport und Immunologie 5. Immunologie In diesem Bereich geht es um die spezifischen Abwehrmechanismen des Körpers. 5.1. Definition Die Immunologie ist die Lehre von der spezifischen Antwort des Organismus auf den Reiz eines schädlichen Antigens. Antigene sind Makromoleküle, die eine Immunantwort auslösen, sobald sie auf Zellen des Immunsystems treffen. Sie besitzen meist mehrere antigene Informationen („antigene Determinanten“). Auch falsche Blutgruppe, Fremdorgan,... können Antigen darstellen Abstoßungsreaktionen Antigenpräsentierende Zellen (APC) befinden sich im lymphatischen Gewebe (spezielle APC in den Lymphknoten), in der Haut (v.a. Langerhans-Zellen, die zum T-Zell-Areal wandern und dort Kontakt mit T-Zellen aufnehmen) und im Thymusgewebe. 5.2. Ablauf einer Immunreaktion 1. Erkennen des Antigens Makrophagen sind in der Lage das Antigen eines Erregers so zu verändern, dass die Codierung des Antigens präsentiert wird (Antigen-Präsentation). Dadurch können immunkompetente Zellen, die sog. T-Helferzellen (T-Lymphozyten), das Antigen erkennen. 2. Produktion immunkompetenter Zellen Den unzähligen in der Natur vorkommenden antigenen Codes, steht eine sehr kleine Anzahl an immunkompetenten Zellen im menschlichen Körper gegenüber, die genau jene Information besitzen, die gegen das jeweilige Antigen gerichtet ist. Um bei Bedarf aus dieser kleinen Anzahl die nötige Menge an immunkompetenten Zellen produzieren zu können, ist eine Prolieferationsphase nötig. Anschließend senden die produzierten T-Lymphozyten Botenstoffe, sog. Zytokine, aus. Ad Zytokine Überbegriff für eine große Gruppe von Botenstoffen, die im Verlauf der Immunreaktion auftreten. Wichtige Vertreter: - Interferone sind Proteine, die alle wichtigen Vorgänge regulieren (Zellwachstum, Zellaktivierung, Gewebsreparation,...). Sie werden von virusinfizierten Zellen und aktivierten T-Lymphozyten gebildet. Seite 14 von 20 VO Sport und Immunologie - Interleukine werden von Makrophagen (Interleukin 1) und T-Lymphozyten (Interleukin 2) gebildet. Interleukin 3,4 ist für die Aktivierung der entsprechenden Abwehrzellen zuständig. 3. Bekämpfung des Antigens Zusammenfassung des Ablaufs einer Immunreaktion - - - Erreger befällt den Organismus und überwindet die ersten Barrieren Antigen-Präsentation T-Helferzellen kommen, schicken Botenstoffe und stimulieren die Produktion von T- und B-Lymphozyten. Während die zytotoxischen T-Lymphozyten den Erreger direkt angreifen (spezifisch zellulär Abwehr), differenzieren sich die B-Lymphozyten zu Plasmazellen, die Antikörper produzieren, welche den Erreger ebenfalls angreifen (spezifisch humorale Abwehr). Erfolgreiche Immunreaktion bei vollständiger Beseitigung des Erregers Danach beenden die sog. T-Supressorzellen die Produktion der THelferzellen. Anschließend werden sog. Memory Cells gebildet, die dafür sorgen, dass man nicht mehr so leicht an der gleichen Krankheit erkrankt. (vgl. Impfung: täuscht dem Körper vor, dass er schon einmal mit dem Erreger zu tun hatte) 5.3. Zellen der spezifischen Abwehr (immunkompetente Zellen) - Ca. 20 % aller zirkulierenden Leukozyten (weißen Blutzellen) Langlebig und relativ hohe Produktionsrate: 10 hoch 9/Tag 5.3.1. T-Lymphozyten - - - Sondern keine Antikörper ab, sondern besitzen speziell gegen das Antigen gerichtete Rezeptoren. Weitere Spezialisierung in: T-Helferzellen, die Plasma- und Killerzellen aktivieren und APC erkennen T-Supressorzellen, welche die Immunantwort bremsen Zytotoxische T-Lymphozyten, die Viren, intrazelluläre Bakterien und Tumorzellen erkennen und zerstören Langlebige T-Zellen, T-Gedächtniszellen (Memory Cells) Können in infizierte Wirtszellen eindringen Einteilung nach T-Zell-Rezeptoren (TCR): ,: TCR – 2 Typ ,: TCR – 1 Typ Natural Killer Cells (NK) Seite 15 von 20 VO Sport und Immunologie TCR – 2 Typ - 95 % aller T-Zellen muss in Kontakt mit einer antigenrepräsentierenden Zelle (APC) kommen Auxilliärproteine zur stabilen Bindung Unterteilung in : CD4+CD8- Helferzellen, Zytokin-Produktion CD4-CD8+ zytotoxische T-Zellen, Supressorzellen, Zytokin-Produktion TCR – 1 Typ - Tragen T-Zell-Rezeptoren Sitzen v.a. in den Schleimhäuten Wirken v.a. zytotoxisch Zytotoxische T-Lymphozyten (TCL) - - Haben CD8+ Molekül Freisetzung zytotoxischer Moleküle (Zytokine) Zerstören virusinfizierte Zellen , intrazelluläre Bakterien und Tumorzellen auch Transplantat-Abstoßung) Keine üblichen Oberflächenantigenrezeptoren Über Interleukine aktiviert NK und zytotoxische T-Lymphozyten bilden die sog. Killerzellen (leider 5.3.2. B-Lymphozyten - - - Differenzieren sich bei der Immunreaktion zu Plasmazellen, die Antikörper, sog. Immunglobuline, produzieren Enthalten meist mehrere antigene Determinanten Besitzen unterschiedliche Oberflächenmoleküle (CD-Systematisierung mittels „cluster identification“) Müssen im Gegenteil zu den T-Lymphozyten nicht direkt an den Ort des Geschehens Ad Immunglobuline 1. IgM – Immunglobuline der Gruppe M bei Infektionen immer zuerst gebildet Niedrigere Affinität zum Antigen als IgG → unspezifischer Nicht plazentadurchgängig (Blutaustausch zwischen Mutter und Kind) Halbwertszeit von 5 Tagen Seite 16 von 20 VO Sport und Immunologie 2. IgG – Immunglobuline der Gruppe G Werden in der Sekundärphase einer Immunreaktion gebildet Höhere Affinität zu Antigen als IgM spezifischer Plazentadurchgängig erreichen auch Kind im Mutterleib (immunologische Erstausstattung des Säuglings) Halbwertszeit von 18-23 Tagen 3. IgA – Immunglobuline der Gruppe A Besonders in Schleimhäuten lokale Abwehr 4. IgE – Immunglobuline der Gruppe E Sind für viele allergische Reaktionen verantwortlich 5. IgD – Immunglobuline der Gruppe D Kommen membrangebunden auf B-Lymphozyten vor Seite 17 von 20 VO Sport und Immunologie 6. Das Komplementsystem 6.1. Definition Neben der humoralen Abwehr gibt es noch das sog. Komplementsystem, welches ca. 20 Serumproteine umfasst, deren Aktivierung entweder klassisch im Rahmen einer AntigenAntikörper-Reaktion, oder einer unspezifischen Abwehr-Reaktion erfolgt. 6.2. Funktionen Chemotaktische Wirkung Steigerung der Gefäßpermeabilität Gesteigerte Freisetzung von vasoaktiven Substanzen (z.B. Histamin) verbesserte Durchblutung Immunadhäsion Schädigung der Zellmembran von Erregern Seite 18 von 20 VO Sport und Immunologie 7. Primäre und Sekundäre Immunreaktion Primäre Immunreaktion: Erstinfektion mit dem Erreger Sekundäre Immunreaktion: über Memory Cells verläuft bei einer erneuten Infektion die Antikörper-Bildung viel schneller und höher Neuerkrankung kaum möglich! Ig – Dosis 1000 IgG 100 10 1 IgM 0,1 0 7 17 primäre Immunreaktion 21 28 37 42 49 Tage sekundäre Immunreaktion Abb. Primäre/Sekundäre Immunreaktion Seite 19 von 20 VO Sport und Immunologie 8. Sport und Immunologie 8.1. Veränderungen im Immunsystem in der Nachbelastungsphase Anstieg der neutrophilen Granulozyten im Blut → Belastung → Ausschüttung von Stresshormonen (v.a. Adrenalin, Noradrenalin) Senkung der Phagozytose-Kapazität der neutrophilen Granulozyten Senkung der Granulozyten in der Nasenschleimhaut Störung des Flimmerepithels der Schleimhäute Senkung des Immunglobulin A im Bereich der Nasenschleimhaut/Rachen Senkung der Lymphozyten und Natural Killer Zellen im Blut Senkung der „mitogen induced lymphocyte proliferation“ → Symbol für die Senkung der T-Zell-Funktion Senkung der Natural Killer Zellen – Aktivität Abschwächung des MHC II (major compability complex) → Probleme bei der Antigenpräsentation 8.2. Ergebnisse durchgeführter Studien Die Ergebnisse hinsichtlich der Frage, ob Sport nun einen positiven Einfluss auf das Immunsystem hat, sind sehr kontrovers. Höchstwahrscheinlich kommt es auf den jeweiligen Trainingsstatus an. 8.3. Sport, Immunsystem und Ernährung Besonderes Augenmerk im Rahmen der Ernährung auf: Vitamine: Mineralien: Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin E Zink, Eisen, Kupfer, Selen 8.4. Conclusio Praktische Hinweise/Allgemeine Richtlinien Vermeidung von physischen und psychischen Überbelastungen Bewusste Ernährung Vermeidung schneller Gewichtsabnahme Ausreichend Schlaf Vermeiden von Handkontakt mit Nase und Augen Vermeiden von Kontakt mit kranken Menschen vor Phasen hoher Trainingsbelastung Seite 20 von 20