Ellen Frieben-Blum: „Gemischte“ Herkunft und die Frage der

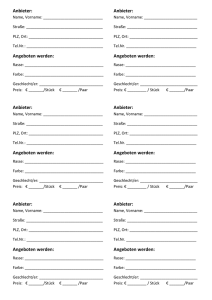

Werbung

Sondernummer 3 Berliner Forum Gewaltprävention Ellen Frieben-Blum „Gemischte“ Herkunft und die Frage der Anerkennung in Familie und Gesellschaft Diese Veranstaltung trägt den Obertitel, wer ist fremd. Und dies ist keineswegs als eine rein rhetorische Frage gemeint. Denn was als Fremdes oder Eigenes wahrgenommen wird, ist keineswegs immer so eindeutig unterschieden wie die Begriffe suggerieren. Das Eigene bedarf des Fremden ebenso wie das Fremde des Eigenen bedarf, um überhaupt unterscheidbar zu sein. Sie gehören zusammen wie yin und yang. Das Eigene wird mit Identität und Authentizität gleichgesetzt, das Fremde ist das Andere. Doch ist es schon fast ein Allgemeinplatz zu betonen, dass es Identität nicht an und für sich gibt. Das Wort Identität leitet sich von dem lateinischen Wörtchen iden ab, und das bedeutet: derselbe, dieselbe, dasselbe. Identität bedarf also der Identifikation, um etwas als gleich wahrzunehmen. Und damit eben auch der Unterscheidung bzw. der Unterscheidbarkeit. Dies gilt sowohl für personale Identität, also für Individuen, als auch für kollektive Identität, sogenannte WirGruppen oder vorgestellte Gemeinschaften. 1. Herkunft und soziale und kulturelle Fremdheit Ein wesentliches Kriterium für die Unterscheidung von fremd und zugehörig ist die Herkunft. Dies auf allen Ebenen, der individuellen, nationalen, regionalen oder ethnischen. Wenn man die Tageszeitungen liest und die politischen Debatten verfolgt, dann kommt man nicht umhin festzustellen, dass die Frage der Herkunft eine zunehmende Bedeutung gewonnen hat. Im Zeitalter der Globalisierung, der permanenten Grenzüberschreitungen und Verschiebungen sowie der Abschließungen ist die ethnische, nationale und kulturelle Herkunft von Menschen zu einem umkämpften Thema geworden. Dies ist sicher kein Zufall oder gar Paradox. Vielmehr ist die Mobilität der Menschen als Folge von so unterschiedlichen sozialen Prozessen wie transnationale Migration, Vertreibung und Tourismus eines der wesentlichen Merkmale des beschleunigten Wandels unserer heutigen Welt. Die heutigen Wanderungsbewegungen stellen sowohl die Migranten als auch eine Aufnahmegesellschaft wie Deutschland vor neue Anforderungen. Dies setzt bei den Einheimischen die Bereitschaft voraus, Fremde dauerhaft aufzunehmen, und bei den Zuwanderern, sich unter Wahrung ihrer persönlichen Identität zu integrieren. Hinzu kommt, dass der beschleunigte gesellschaftliche Wandel individuelle wie kollektive Identitäten in Frage stellt. Ich möchte zu diesem Punkt einige Überlegungen aus einem Arbeitspapier der Hessischen Stiftung für Frieden und Konflikt zitieren. Dort heißt es: „Die Globalisierung hat das Phänomen der kulturellen Differenz in den westlichen Gesellschaften vervielfacht. Das ‚Fremde’ ist dort heute in unterschiedlichsten Formen präsent, und es nimmt weiter zu. Die Verunsicherung vieler Menschen führt dazu, dass Fremde, fremdartig erscheinendes Verhalten oder ungewöhnliche Situationen als Bedrohung angesehen werden. Dieses Gefühl der Bedrohung verstärkt sich noch durch die Verteilungskonflikte, die mit dem Abbau wohlfahrtsstaatlicher Regelungen einher gehen. Hier wiederholt sich das aus vielen ethnischen Konflikten bekannte Muster, dass Differenz zur Mobilisierung führt, wenn sich mit ihr latente Ängste oder manifeste Auseinandersetzungen über die Verteilung wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und politischer Werte verbinden. Solche aufgeladenen Konflikte bergen in unseren Gesellschaften das höchste Gewaltpotential“. 10 Berliner Forum Gewaltprävention Sondernummer 3 Auch in demokratischen Gesellschaften bestehen seit jeher soziologische und kulturelle Ungleichheiten. Individuen und Gruppen werden aufgrund physischer, ethnischer, religiöser und geschlechtlicher Merkmale als je besondere unterschieden und oft auch als ungleiche behandelt und ausgegrenzt. Die Herausforderung für Demokratien liegt darin, die damit verbundenen Konflikte und gewaltträchtigen Momente gesellschaftlicher Entfremdung konstruktiv zu bearbeiten. Die Frage wer ist fremd und was ist fremd, stellt sich also mit großer Dringlichkeit. Und es stellt sich die Frage nach dem Umgang mit dem „Eigenen“ und dem „Fremden“. Ich möchte jetzt den Faden dort wieder aufnehmen, wo bei der Unterscheidung zwischen Wir-Gruppe und Anderen die Herkunft als bedeutsam gilt. Und es geht mir um die Wahrung persönlicher Identität, auch in Gruppen. Der Begriff der Herkunft weist in zwei Richtungen. Zum einen Herkunft als unsere biologische und genealogische Herkunft, unsere Verbindung zu den Eltern, Verwandten und Vorfahren. Aber auch Herkunft in einem räumlichen Sinne, als Ort oder Region und damit verbundenen Großgruppen wie Nationen, Ethnien und „Rassen“. Es ist in Deutschland nicht üblich, bei der Einordnung von Menschen von „Rassen“ zu sprechen. Das tun hier nur Rassisten. Aufgrund seiner zentralen Rolle in der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft ist der Begriff „Rasse“ völlig diskreditiert und wird deshalb vermieden oder strikt abgelehnt. Dennoch spielt auch in unserem Land der Phänotyp, also die körperlichen Merkmale von Menschen - wie Haare, Hautfarbe und Gesichtszüge -, für uns alle eine große Rolle bei der Zuordnung von Herkunft, wenn auch nicht gleich mit rassistischen Bedeutungen verbunden. Die Assoziation der sozialen Kategorie „Rasse“ bezieht sich also auf vermeintlich grundlegende biologische Unterschiede, die allerdings nach wissenschaftlichen Kriterien nicht aufrechtzuerhalten sind. In vielen englischsprachigen Ländern wird das Äquivalent race differenzierter benutzt als im Deutschen. Dort wird „Rasse“ nicht ausschließlich als ein biologisches Konzept verstanden, sondern es wird die kulturelle Konstruktion, die diesem Begriff zugrunde liegt, gerade auch im kritischen und antirassistischen Diskurs mitgedacht. Die Irritationen, die die Verwendung des Begriffs „Rasse“ bei uns in der Rezeption von Debatten aus anderen Ländern und sozialen Kontexten auslösen, zeigen aber auch, dass wir uns hier weiter mit dem Rassenbegriff auseinandersetzen müssen, denn als soziales Konstrukt der Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit ist er weiter wirksam. Ich möchte noch auf eine weitere Beobachtung eingehen. Die Anwesenheit von Fremdem und Pluralität wird in den komplexen westlichen Gesellschaften zunehmend in Begriffen kultureller Differenz thematisiert. Man spricht in diesem Zusammenhang kritisch von einer Kulturalisierung der Diskurse und Fremderfahrung. Dabei werden zwei unterschiedliche Dimensionen von Fremdheit oft vermischt oder gar gleichgesetzt. Fremdheit kann als kulturelle oder soziale Fremdheit erfahren werden. Da sie unterschiedliche Bedeutungsdimensionen haben, seien sie hier kurz definitorisch charakterisiert (vgl. Waldenfels 1998:13-35). Soziale Fremdheit wird als Nichtzugehörigkeit bestimmt. Fremdheit bezeichnet in diesem Fall die Distanz zu einer sozialen Gruppe. Sie ist das Resultat einer besonderen Grenzziehung, nämlich durch Ausschluß oder Ausgrenzung. Diese kann als Selbst- oder Fremdexklusion erfolgen, abhängig davon, ob die Fremdheitszuschreibung von den Subjekten selbst oder von anderen vorgenommen wird. Kulturelle Fremdheit hingegen bezieht sich auf Unvertrautheit, Unverständlichkeit oder gar Unzugänglichkeit. Diese Fremdheitserfahrung kann durch die Begegnung mit anderen Personen wie mit anderen Kulturen ausgelöst werden. Soziale Fremdheit kann durch Inklusion aufgehoben werden, also durch die Einschließung meiner selbst oder der Anderen. Kulturelle Fremdheit kann durch Prozesse des Lernens und des 11 Sondernummer 3 Berliner Forum Gewaltprävention Umgewöhnens aufgelöst werden. Verstehen bedeutet aber zunächst nur das Wissen über die Sache selbst, nicht unbedingt auch ihre Aneignung. Soziale und kulturelle Fremdheit begegnen uns lebensweltlich in Überkreuzungen und Mischungen. Auch bei Annäherungen an kulturelle Fremdheit über Wissen und Verstehen kann soziale Fremdheit im Sinne von Nichtzugehörigkeit fortbestehen. Wichtig scheint mir jedoch zu vermeiden, kulturelle Differenz und Pluralität mit sozialer Fremdheit gleichzusetzen. Auf diese Weise wird zu leicht aus dem Auge verloren, dass die Zuschreibung von fremder Kultur und Anderssein leichtfertig zur Grenzziehung und sozialen Exklusion mißbraucht werden können. 2. „Gemischte“ oder komplexe Herkunft Ich habe diesen Redebeitrag mit „gemischter“ Herkunft angekündigt und will nun darauf eingehen, warum ich das Wort nur in Anführungszeichen verwende. Es gab und es gibt selbstverständlich immer Menschen von „gemischter„ Herkunft, nach welchen sozialen Kriterien auch immer so definiert. Die Geschichte der Menschheit und Kulturen ist in prähistorischer Zeit wie in allen Epochen seit der Antike von Wanderungsbewegungen, Kolonisation und Handelsbeziehungen begleitet gewesen. Eroberer haben sich häufig an die Kultur der von ihnen unterworfenen assimiliert. Alle Kontinente haben heute eine Bevölkerung, deren Vorfahren und Ursprünge historisch und demographisch in alle Himmelsrichtungen weisen. Welchen Sinn macht also die Frage nach der Herkunft von Menschen? Ist die Herkunft im Sinne von einer Herkunft nicht sowieso nur eine Fiktion? Haben nicht alle Menschen eine komplexe Herkunft, denn das ist der politisch korrekte Begriff für „gemischt“? Traditionelle Eliten, wie der Adel, legen Wert darauf, ihre weit verästelten Stammbäume zurückzuverfolgen. Dabei zeigt sich, dass Grenzen nie ein Hindernis für Eheschließungen waren. Im Sinne von Allianzbildungen und Machtkonzentration war es eher interessant, sich über Grenzen hinweg zu verbünden. Doch zeigte der Adel schon immer eine gewisse Vorliebe dafür, in den eigenen Kreisen zu heiraten, um Nachkommen, sprich legitime Erben, zu zeugen. Dies weist darauf hin, dass die Herkunft in der Geschichte der Menschheit schon lange dazu herhalten musste und manipuliert wurde, um Macht und Herrschaft zu konzentrieren, zu tradieren und zu legitimieren. Ich möchte noch einmal auf den Begriff „gemischte“ Herkunft zurückkommen, der im Englischen und Französischen ganz unbefangen geläufig ist. Welchen Sinn macht es in Bezug auf die genealogische Herkunft eines Menschen zu betonen, dass er oder sie eine „gemischte„ habe? Ist das nicht paradox, weil es in der Natur aller Menschen liegt, dass sie eine Mischung sind? Denn das ist ja gerade der Vorteil der geschlechtlichen Fortpflanzung. Aber auch im sozialen Sinne sind wir von „gemischter“ Herkunft, da die Menschen in der Regel aus der Herkunftsfamilie heraus heiraten. Diese Überlegungen sind nicht müßig. Wenn betont wird, dass jemand eine „gemischte“ Herkunft habe, so soll das wohl zum Ausdruck bringen, dass da etwas Besonderes vorliegt. Eine Abweichung von der Norm, eine Ausnahme vom Üblichen. Dieser Aspekt macht etwas Wichtiges deutlich, dass nämlich alle diese Kategorien von Nation, „Rasse“ und Ethnie, die wir benutzen, um Menschen zuzuordnen, zu unterscheiden und oft auch zu trennen, sehr stark mit Herkunft verbunden werden. Das heißt, es sind naturalisierende Konzepte, denen eine quasi-natürliche Bedeutung unterlegt wird. Die Tatsache, dass die meisten Kinder eine Staatsangehörigkeit durch die nationale 12 Berliner Forum Gewaltprävention Sondernummer 3 Zugehörigkeit ihrer leiblichen Eltern als eine Form von Erbschaft erlangen, wird naturalisierend mit Vorstellungen verbunden, dass wir ursprünglichen Abstammungsgemeinschaften angehören, die sich durch besondere Traditionen, Kultur und Geschichte unterscheiden. Auf diese Weise wird aus den Augen verloren, dass das, was uns als quasi-natürliche Prozesse erscheint, in Wirklichkeit unter historischen Bedingungen sozial produziert wird. Oft sind die Annahmen und Bedeutungen subtil, aber damit nicht weniger wirksam. Quer zu solchen naturalisierenden Vorstellungen von Zugehörigkeit liegt die Tatsache, dass immer mehr Menschen eine komplexe Herkunft im Sinne von Abstammung und Lebensgeschichte haben. Dieser Entwicklung wird in den Debatten zu transnationaler Migration, Einbürgerung und interkulturellem Zusammenleben aber noch viel zu wenig Bedeutung geschenkt. In den Diskursen der Politiker wie in unseren Alltagsgesprächen scheint sich vielmehr die Vorstellung zu verfestigen, dass sich die Menschen durch ihre ethnische Herkunft unterscheiden und dass sie daran gekoppelt differente kulturelle Identitäten leben und als Recht postulieren. Besonders deutlich kann man diese Entwicklung in den USA nachzeichnen. Dort hat sich in den letzten 20 Jahren ein erstaunlicher Wandel in der offiziellen Kulturpolitik vollzogen. Die USA gelten historisch und aktuell als ein klassisches Einwanderungsland, sie haben den Debatten zum Multikulturalismus entscheidende Anstöße gegeben. Darum möchte ich einige zentrale Aspekte des Multikulturalismus kritisch hinterfragen, gerade weil im Multikulturalismus die Frage der Herkunft eine so große Aufwertung erfährt. 3. Herkunft und Abstammung im Multikulturalismus der USA Bis in die 70er Jahre war in den USA der Ethos vorherrschend, dass die Nation als ein Schmelztiegel unterschiedlicher Migrantengruppen und Kulturen zu verstehen sei. Dieser Ethos ging von der Annahme aus, dass die Kulturen der Herkunftsländer und die Loyalitäten der Einwanderungsgeneration mit den Generationen dahin schmelzen würden, bis vielleicht jeder Bürger ein nicht-ethnischer Amerikaner geworden sei. Dieser Ethos wurde nach und nach durch den des Multikulturalismus ersetzt, der heute sowohl den populären als auch den akademischen Diskurs beherrscht. Im Unterschied zum Projekt der Assimilation geht der Multikulturalismus davon aus, dass jeder Amerikaner ethnisch identifizierbar bleibt. Das hieße, dass alle Bürger der Vereinigten Staaten Mitglieder einer kulturellen Kategorie bleiben, die mit ihren Vorfahren verbunden ist. Der Frage nach Herkunft und Abstammung gemäß der Vorfahren wird nun auch in den statistischen Daten der Volkserhebungen Rechnung getragen (Byron 1999:9-29). Dort wird jeder aufgefordert, sich ethnisch zu verorten. Die Daten sind Grundlage für die Politik der affirmative action, durch die Minderheiten gefördert werden sollen. Kinder werden von den Lehrern aufgefordert, zu sagen, was sie „sind“, egal wie irrelevant das für ihre Lebenssituation sein mag. Sie werden über ihre „Traditionen“ und „Geschichte“ informiert, wobei wohl vorausgesetzt wird, dass sie sie zusammen mit ihrer Haut- und Haarfarbe ererben. Im Bevölkerungszensus von 1980 wurde zum ersten Mal die Frage nach der Abstammung aufgeführt. Er lieferte die Information, dass es heute mehr als 40 Millionen Amerikaner mit irischen Vorfahren gibt. Wenn man diese Zahl ernst nimmt, so stellt sich die Frage, wie aus 4,5 Millionen irischen Einwanderern 40 Millionen irische Amerikaner wurden? 75 Prozent der sich so als irisch-amerikanisch Deklarierenden fügten jedoch hinzu, dass sie „gemischter“ irischer Herkunft seien. 30 Millionen der Befragten hätten also auch die Wahl gehabt, sich nach eigenem Wissen über ihre eingewanderten Vorfahren ethnisch anders zu verorten. Warum sich so viele Nachfahren europäischer Herkunft als irisch und nicht norwegisch, polnisch oder deutsch einstuften, kann hier nicht ausgeführt werden (vgl. Byron). 13 Sondernummer 3 Berliner Forum Gewaltprävention Bleiben wir zunächst bei den 10 Millionen, die nach ihren Angaben als reine irische Amerikaner anuehen seien. Wie erklärt sich diese „Eindeutigkeit„? Hier mag die Politik des Multikulturalismus selbst Vorschub geleistet haben, weil sie ermutigt, in vereinfachenden folkloristischen Kategorien eines ethnischen Populismus zu antworten. Es gibt Hinweise, dass viele Menschen komplexer Abstammung mit einem einzigen Etikett antworteten. Je weiter Genealogien zurückgehen, sich verzweigen und komplexer werden, desto mehr Leute gehen den Spuren ihrer Abstammung nicht nach und geben nur ein oder zwei vage Etiketten an ihre Kinder weiter. Das Phänomen der komplexen Abstammung wirft allerdings die Frage auf, ob der Ethos der Assimilation - also des Schmelztiegels - tatsächlich nur eine reine Ideologie gewesen ist. Die Untersuchung, aus der ich hier referiere, widerspricht einer solchen Annahme vehement und weist das Gegenteil - zumindest für weite Teile der europäischen Einwanderer und ihrer Nachkommen - nach. Die freie Wahl von Heiratspartnern - also intermarriage - jenseits der (ethnischen) Abstammungslinien hat im Laufe der Generationen dazu geführt, dass die meisten Menschen europäischen Ursprungs in den USA heute eine gemischte Herkunft haben. Damit wird die ethnische Identität im Sinne von Herkunft immer unbestimmbarer. Die Grenzen der Zugehörigkeit überlappen, verlieren ihre Aussagekraft und schmelzen dahin. Die Identifikation mit den Ursprüngen der Vorfahren wird optional, eine Sache der persönlichen Neigungen und Interpretationen. Die offizielle politische Idee des Schmelztiegels erfasste die Kinder von Einwanderern als gebürtige Amerikaner, deren Kinder wiederum assimilierte, nicht-ethnische Amerikaner sein würden. Für Millionen von Menschen europäischen Ursprungs war das nicht nur eine verordnete Ideologie, sondern ein moralisches Projekt, ein fundamentaler ziviler Wert des Amerikanerseins. Über Generationen strebten sie danach, ihre Kinder zu dem gleichen zu machen wie die Kinder ihres Nachbarn: nicht-ethnische, ohne Bindestrich-Identitäten und Etiketten ununterscheidbare Amerikaner. So wurde ein hoher Grad an Assimilition erreicht zumindest für die letzten Generationen von Nachkommen europäischen Ursprungs. Die harten Kanten der Ethnizität verschwanden. Aber während paradoxerweise die gelebte und gefühlte Erfahrung von Ethnizität durch den Abstand der Generationen schwand und sich durch intermarriage verkomplizierte, entstand die neue politische Arena des Multikulturalismus. Heute werden in den USA neue Ethnien erfunden, die von den Vorfahren kaum wiedererkannt würden, da sie auf Grenzen von Inklusion und Exklusion beruhen, die nicht identisch sind mit denen, die für die Immigranten bedeutsam waren. Es sind weitgehend künstliche Ethnizitäten, nicht länger gelebte Realität. Dennoch trifft es heute in den USA auf breite Akzeptanz, dass jeder Amerikaner eine „ethnische Identität“ haben sollte und dass jede neu erfundene oder wiedergefundene Ethnie mit einer Kultur und einer Geschichte ausgestattet werden sollte. So mehren sich auch die kritischen Stimmen, die darauf hinweisen, dass der Multikulturalismus zentral damit beschäftigt sei, zu klassifizieren und Grenzen zwischen einzelnen Segmenten festzulegen, um dann die Beziehungen zwischen ihnen zu regeln. Dadurch tendiert der Multikulturalismus selbst dazu, zu einer Identitätspolitik zu werden, in der das Konzept der Kultur mit dem der ethnischen Identität verschmilzt. Er läuft Gefahr, die Idee der Kultur als den Besitz einer ethnischen Gruppe oder Rasse zu essentialisieren. Damit geht er auch das Risiko ein, zur Konkurrenz zwischen Ethnien zu ermutigen und Spaltungen hervorzubringen. 4. Narrative Identität Soweit zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Multikulturalismus nordamerikanischer Prägung. Es drängt sich geradezu die Frage auf, ob es nicht auch andere Ansatzpunkte für den Umgang mit Unterschieden und Vielfalt geben kann? Was könnte alternative und offene Modelle 14 Berliner Forum Gewaltprävention Sondernummer 3 von Subjektivität und Umgang mit Fremdheit auszeichnen? Gibt es Vorbilder, die heute bei der Suche nach einer Kultur der Differenz hilfreich sein können, in der man „ohne Angst verschieden sein kann“ ? (Adorno) Ich glaube, ein zentraler Punkt liegt darin, welche Vorstellungen wir vom Konzept der Identität teilen. Einen vielsprechenden Weg aus dem Dilemma scheint mir das Konzept der narrativen Identität zu weisen. Ich möchte es deshalb in einigen Grundzügen vorstellen. Narrative Identität heißt erzählende Identität. Es ist eine biographische Methode, die den Weg aufzeichnet, wie Menschen ihre eigene Identität konstruieren. Eine erzählende Sicht von Identität erkennt an, dass Identität auf einer kontinuierlichen Basis konstruiert und umgestaltet wird. Die Erzählungen können sich im Laufe der Zeit und unter verschiedenen Umständen verändern und entfalten. Dazu ein Beispiel: In einer Studie über junge Erwachsene „gemischter“ Herkunft - nämlich afrikanisch-amerikanischer und jüdisch-amerikanischer Herkunft - habe ich folgendes Zitat gefunden: „Wie immer du dich auch identifizierst ist etwas Authentisches und nicht nur auf Äußerlichkeiten gegründet. Was auch immer dein wahres Selbst ist ...Ich habe mich selbst erst stärker als jüdisch identifiziert und fühle mich jetzt mehr als schwarz. Das war so ein Prozeß wie das Schwingen eines Pendels. Darum finde ich es okay, wenn man sich zu verschiedenen Zeiten auch unterschiedlich identifiziert, solange es darauf basiert, was man selbst fühlt, und nicht darauf, was andere einem sagen.“ (Segal 2000:273) Ich glaube, der Ansatz der narrativen Identität weist einen sehr produktiven Weg, die Identitätsfrage in „gemischten“ Familien nachzuzeichnen. Es befreit uns davon, nach der „essentiellen“ Natur interkultureller Beziehungen und komplexer Herkunft zu suchen. Nun zu den zentralen Annahmen des narrativen Identitätskonzepts (vgl. Charles Taylor in Benhabib 1999:343-348). Die erste Annahme besagt, dass das Selbst nur in „Geweben von Gesprächen“ existiert. Ein Mensch kann also nicht aus sich selbst heraus ein Selbst sein. Ich bin nur in Beziehung zu bestimmten Gesprächspartnern ein Selbst. Dies einerseits in Beziehung zu den Gesprächspartnern, die wesentlich für meine bisher geleistete Definition von mir selbst sind. Und andererseits zu denen, die jetzt bedeutsam für mein weiteres Verstehen von mir selbst sind. Das Selbst existiert also nur in „Geweben von Gesprächen“. Die Frage „wer ich bin“ beinhaltet immer den Bezugspunkt, von wo ich spreche und zu wem und mit wem. Ein Selbst zu sein, heißt zweitens sich in Gesprächsnetzwerke zu begeben. Das heißt, dass man zu antworten weiß, wenn man angesprochen wird und andersherum zu lernen, wie man andere anspricht. Drittens begeben wir uns nicht wirklich in Gesprächsnetzwerke, sondern wir werden in sie hineingeboren. Familien, Personen und kollektive Gruppen haben ihre Erzählungen. Und wir werden, wer wir sind, indem wir lernen Gesprächspartner in diesen Erzählungen zu werden. Viertens besteht unsere Handlungsfähigkeit darin, aus diesen Erzählungen und Bruchstücken eine Lebensgeschichte zu weben, die für uns Sinn macht und die uns als ein einzigartiges Selbst einen Sinn gibt. Hierzu wieder ein Beispiel aus der jüdisch-afrikanisch-amerikanischen Studie: „Ich glaube, dass mixed race eine besondere Gabe ist, obwohl wir beim Aufwachsen zu kämpfen haben und uns immer erst noch mal selbst prüfend betrachten, bevor wir uns irgendwo reintraun. Doch wenn wir älter werden, können wir das immer besser integrieren und weigern uns, Teile von uns abzuspalten. Aber die Gabe ist die des Verstehens, und das ist etwas, was dringend gebraucht wird. Ich glaube, wir sind in einer einzigartigen Lage, Verständnis zu fördern“. (Segal 2000:273) 15 Sondernummer 3 Berliner Forum Gewaltprävention Es sei noch auf einen fünften Aspekt hingewiesen. Das narrative Modell wird der Erkenntnis gerecht, dass Identität nicht heißen kann, über die Zeit gleich zu bleiben. Es betont vielmehr die Fähigkeit der Menschen, über die Zeit Bedeutungen zu produzieren, um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammenzuhalten. Es beinhaltet also auch eine narrative Suche nach Kohärenz, nach dem was uns als Subjekte in unserem Lebenslauf zusammenhält. Ich glaube, dass ein solches Verständnis von Identitätssuche und Findung auf allen Ebenen nützlich ist, und zwar sowohl auf der Ebene der individuellen Identität wie auch auf der kollektiven. 5. Erfahrungen in „gemischten“ Familien Ich meine, aus den Forschungsergebnissen über „gemischte“ Familien kann man Anknüpfungspunkte für einen anderen Umgang mit Differenz herauslesen. Das Bild von den Gesprächsnetzwerken dürfte schon deutlich gemacht haben, dass die Einbindung in Familie und Gesellschaft bei der Frage der Identitätsentwicklung von großer Bedeutung ist. Um dieses Spannungsfeld von Familie und Gesellschaft zu verdeutlichen, möchte ich einige zentrale Ergebnisse einer empirischen Studie aus London vorstellen (Katz 2000:93-133). Ilan Katz hat sich die Konstruktion von Identität bei Kindern aus sogenannten interracial families genauer angesehen. Interracial bezieht sich darauf, dass die Kinder Eltern haben, die unterschiedlichen „Rassen“ angehören. Der Begriff interracial ist in England geläufig. Großbritannien verfolgt in seiner Integrationspolitik offiziell eine Politik des Multikulturalismus, die unterschiedliche kulturelle Herkunft anerkennen und antirassistisch sein soll. Die Untersuchung zeigt, dass in den Familien eher Vorstellungen von Identität entwickelt werden, die über verallgemeinernde Konzepte von Nation, Ethnizität und „Rasse“ hinausgehen. Identität wird dabei eher als ein Prozess gesehen, durch den die Personen und Familien ihrer eigenen Situation einen Sinn geben. Dieser wird miteinander ausgehandelt. Da Katz sich mit jungen Familien - mit kleinen Kindern - befasste, machte er die Beobachtung, dass die Familien auf dem Wege waren, Umgang mit Unterschieden zu entwickeln und Grenzen zu verhandeln. Dieser Umgang mit Unterschieden betraf nicht nur die Kategorien „Rasse“ und Kultur, sondern auch die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, den Generationen und den Individuen. Hier stellt sich die Frage, ob sich Ehepartner aus verschiedenen Kulturen oder von unterschiedlicher „Rasse“, tatsächlich einander so fremd sind, wie diese starren Kategorien vermuten lassen. Katz beobachtet eine große Ähnlichkeit zwischen den Familien, die darin bestand, dass die Partner aus ähnlichen Bildungsschichten stammten oder sich dahin orientiert hatten. Das heißt, dass die Partner häufig schon in vielerlei Hinsicht zu dem Kreis zählten, aus dem ein möglicher Partner in Betracht gezogen werden kann und dass sie sich allein in ihrer „Rassenzugehörigkeit“ unterschieden. Somit gab es ebenso viele Ähnlichkeiten wie Unterschiede im Lebenshintergrund der Partner, und sie empfanden oft eine große Gleichheit zwischen sich, manchmal selbst in unerwarteten Bereichen. Dies bedeutet, dass die Beziehungen nicht nur durch „Unterschiede“ charakterisiert sind. Gleichheit spielt ebenso eine wichtige Rolle. Interessanterweise sahen viele Partner, schwarze wie weiße, eine ebenso positive Möglichkeit wie Herausforderung darin, sich am Rande konventioneller Ethnizität zu bewegen. Einige Eltern sprachen das Fehlen von Rollenvorbildern und die Abwesenheit jeglicher Berichterstattung über „gemischte“ Familien an. Sie betonten aber auch, dass das Fehlen von Stereotypen sie selbst in die Lage versetze, ethnische und kulturelle Aspekte in einer Weise zu verhandeln, wie es mit Mitgliedern ihrer eigenen Gruppe nicht möglich sei. 16 Berliner Forum Gewaltprävention Sondernummer 3 Tatsächlich wurde den Begriffen „Rasse“, Nationalität und Kultur in den einzelnen Familien sehr unterschiedliche Bedeutungen gegeben. Manche sagten, diese seien für sie nicht sehr wichtig, aber alle berichteten, Erfahrungen mit Rassismus gemacht zu haben, auch in den eigenen schwarzen und weißen Herkunftsfamilien. In allen Familien war die Identität der Kinder allerdings ein bedeutsames Thema. Die Familien achteten darauf, die Kinder vor rassistischen Diskriminierungen zu schützen und sie darauf vorzubereiten. „Weiße“ und „schwarze“ Eltern verfolgten dabei sehr ähnliche Strategien. Alle Eltern wünschten ihren Kindern eine positive, „gemischte“ Identität. Diese „Mischidentität“ wurde als wandelbar und offen für Wahlmöglichkeiten der Kinder verstanden. Daher brachten die Eltern ihre Kinder auch bewußt in Kontakt mit der „schwarzen Kultur“. Der Kontakt differierte jedoch entsprechend der jeweiligen Möglichkeiten. Kultur wurde nicht als ein einheitliches Ganzes von Sitten und Gebräuchen verstanden, sondern ihre Eigenart wurde fortwährend in den Familien konstruiert und verhandelt. Folglich wurde die Identität der Kinder als nicht vorhersehbar gesehen. Die Familien betrachteten Identität als abhängig von den Entscheidungen, die die Kinder selbst treffen würden, vom zukünftigen Wohnort der Familie und den eigenen Erfahrungen der Kinder. Katz machte die Beobachtung, dass für die Eltern das wichtigste zu sein schien, die Werte ihrer Mittelschicht – also Bildung und Wahlmöglichkeiten – an die Kinder weiterzuvermitteln. Aber niemand formulierte es so, dass eine Mittelschichtkultur in der Familie weitergegeben werden soll. Katz kommt zu der Einschätzung, dass „eine Mischung zu sein“, für die meisten Menschen zu einem Aspekt ihrer Identität gehört. Außerdem haben viele Familien mit Unterschieden und Diskriminierungen zu kämpfen, nicht nur die, die willkürlich als „schwarz“ oder „gemischt“ definiert werden. „Gemischte“ Identitäten können für sich selbst als positiv erlebt werden, nicht nur als Summe zweier Hälften unterschiedlicher Kulturen. Wie schwierig das in der Praxis allerdings sein kann, verdeutlicht folgendes Selbstzeugnis: „Wichtig ist, dass man nicht glaubt, man müsse sich entscheiden... Der Druck, sich zuzuordnen und mit einer Seite zu identifizieren, ist sehr groß. Ich glaube, es ist wichtig, eine Art von schizophrener Identität oder eine öffentliche und eine private Identität zu haben. Du wirst eh öffentlich irgendwie zugeordnet, und darüber hast du nicht viel Kontrolle...Aber so lange dir klar ist, wer du bist und was deine Identität dir bedeutet, kommst du besser zurecht.“ Josylyn Segal, die dieses Zitat aufgezeichnet hat, betont daher: Die größte Herausforderung für Menschen „gemischter“ Herkunft, scheint darin zu liegen, beide Identitäten leben zu können, wenn nur eine davon gefragt ist. Ellen Frieben -Blum ist Ethnologin und Soziologin: Sie hat für verschiedene Institutionen in Forschung und Lehre zu soziologischen Entwicklungsfragen in Lateinamerika und der Karibik gearbeitet. Von 1996 bis 1999 war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin für die Landeskommission Berlin gegen Gewalt tätig. Literatur Benhabib, Seyla (1999): Sexual Difference and Collective Identities: The New Global Constellation. In: Signs. Journal of Women in Culture and Society; Vol. 24, No. 2. Chicago, 335-361 Byron, Reginald (1999): Ethnicity at the Limit. Ancestry and the Politics of Multiculturalism in the United States. In: The Politics of Anthropology at Home I. Anthropological Journal on European Cultures; 8. Greverus, Ina-Maria / Giordano, Christian / Römhild, Regina (Hrsg.), Hamburg, 9-29 17 Sondernummer 3 Berliner Forum Gewaltprävention Frieben-Blum, Ellen / Jacobs, Klaudia / Wießmeier, Brigitte (Hrsg.) (2000): Wer ist fremd? Ethnische Herkunft, Familie und Gesellschaft. Opladen Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (2000): Antinomien des demokratischen Friedens. Frankfurt a.M. Katz, Ilan (2000): Rassenidentität in „gemischten„ Familien. In: Frieben-Blum et al. (Hrsg); a.a.O., 93-133 Segal, Josylyn (2000): „Du siehst weder schwarz noch jüdisch aus„. Identität bei jungen Erwachsenen schwarzer und jüdischer Herkunft in den USA. In: Frieben-Blum et al. (Hrsg.); a.a.O., 251-273 Waldenfels, Bernhard (1998): Kulturelle und soziale Fremdheit. In: Einheit und Vielfalt. Das Verstehen der Kulturen. Studien zur interkulturellen Philosophie, Bd. 9. Schneider, Notker / Mall, R.A. / Lohmar, Dieter, Amsterdam, 13-35 Kontakt Ellen Frieben - Blum Geschäftsstelle der Landeskommission Berlin gegen Gewalt c/o Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport Beuthstr. 6-8, 10117 Berlin Tel.: 030 / 9026-5253 Fax: 030 / 9026-5003 E-Mail:[email protected] www. berlin-gegen-gewalt.de 18