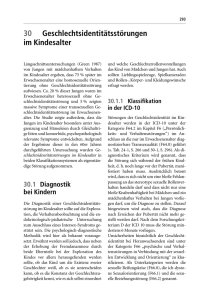

8 Geschlechtsidentitätsstörungen

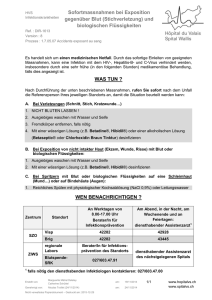

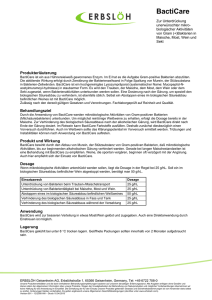

Werbung