Resümee der 4 - homepage.ruhr-uni

Werbung

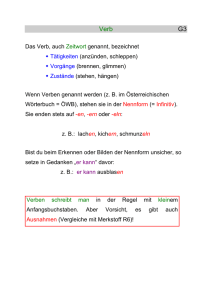

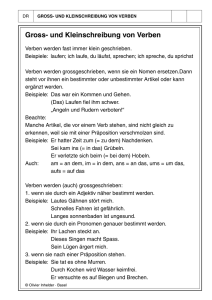

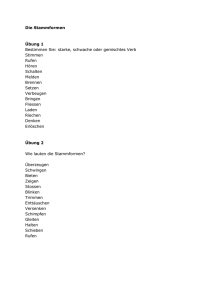

Resümee der 3. Sitzung der Vorlesung „Sprachreflexion im Deutschunterricht“ (Wolfgang Boettcher; pk-ws-2008-v-sid-3) Sprachreflexion/Grammatik und „Umgang mit Texten“ Die wechselseitige Integration der Lernbereiche (bzw. in neuerer Terminologie: Kompetenzbereiche“) „Reflexion über Sprache“ / `Grammatikunterricht´ und „Umgang mit Texten ...“ ist eine der naheliegenden, aber nicht häufig gut genutzten Möglichkeiten. Der Kernlehrplan „Deutsch“ für das Gymnasium verweist auf diese Lernbereichsintegration mit Kompetenzvorgaben zu beiden Lernbereichen: unter “Lesen – Umgang mit Texten und Medien”: “Sie [= die Schülerinnen/Schüler] verstehen Sachtexte, setzen sich mit ihrem Inhalt auseinander, erkennen ihre sprachlichen und stilistischen Merkmale“ „Sie verstehen altersangemessene literarische Texte und entwickeln die Fähigkeit und Bereitschaft zur sensiblen Wahrnehmung der Textaussagen und der ästhetischen Qualität“ unter „Reflexion über Sprache“: „... und verfügen über die methodischen und inhaltlichen Kenntnisse, im Umgang mit Texten sprachliche Mittel zu beschreiben und zu bewerten“ Auffällig ist, dass bei Sachtexten deren sprachliche Machart von Schülern analysiert werden können soll; demgegenüber geht es bei den literarischen Texten viel vorsichtiger nur um die Fähigkeit zur „sensiblen Wahrnehmung“. Warum nicht auch hier die Mach-Art untersuchen? Man kann die Integration des jeweils anderen Lernbereichs von jedem dieser beiden Lernbereiche aus starten: (1) Wenn man den Lernbereich „Sprachreflexion“ als Leit-Bereich nimmt, kann man (literarische) Texte in unterschiedlicher Relevanz einbeziehen: als bloßen `Appetizer´, ohne auf die Besonderheiten dieses Textes näher einzugehen (z. B. einen Witz) als bloßes Material für grammatische Analysen (z. B. aus einem Text alle Verb-Formen heraussuchen und klassifizieren lassen) als je spezifischen Text, dessen sprachliche Besonderheiten mit spezifischen grammatischen Regeln zu tun haben, die daher in ihrem Funktionieren an diesem Text untersucht werden können und damit zugleich helfen, die besondere Machart dieses Textes zu verstehen. Wir hatten dazu einige Textbeispiele kursorisch auf den Zusammenhang von grammatischer Auffälligkeit und ev. poetischer Funktion untersuch.: (2) Nimmt man den Lernbereich „Umgang mit Texten“ als Leit-Bereich, dann wird man an auffälligen sprachlichen Merkmalen dieses Textes vorübergehend deren grammatische Hintergründe erkunden/entdecken und untersuchen, wie weit hier ein Autor – gleich ob bewusst oder unbewusst – mit solchen grammatischen Besonderheiten poetisch arbeitet. Auf diese Weisen entstehen im Kontext von Umgang mit Texten einzelne – kürzere oder längere – Phasen grammatischer Reflexion. In keinem Fall würde man die textzentrierte Arbeit ganz verlassen, sondern man kehrt – sprachreflexiv bereichert und mit einem detaillierteren Blick auf die Machart (= „Mach-Art“) des Textes – zum Text zurück. Ein Beispiel für Texte, die geradezu provozieren zu sprachreflexiver Analyse, ist: In lieblicher Bläue In Lieblicher Bläue blühet dem metallenen Dache der Kirchturm. Den umschwebet Geschrey der Schwalben, den umgibt die rührendste Bläue. Die Sonne gehet hoch darüber und färbet das Blech, im Winde aber oben stille krähet die Fahne. Wenn einer unter den Glocken dann herabgeht, jene Treppen, ein stilles Leben ist es, weil, wenn abgesondert so sehr die Gestalt ist, die Bildsamkeit herauskommt dann des Menschen. Die Fenster, daraus die Glocken tönen, sind wie Thore an Schönheit. Nämlich, weil noch der Natur nach sind die Thore, haben diese die Ähnlichkeit von Bäumen des Waldes. […] (= Hölderlin zugeschriebenes Fragment in dem Roman „Phaeton“ von Friedrich Waiblinger, 1823 Wir hatten die gelb markierten Strukturauffälligkeiten untersucht: markierte Satzgliedstellungen (= Objekt im Vorfeld), mehrfache Besetzung des Vorfelds (hier mit 3 Adverbialien + der adversativen Konjunktion „aber“), die nach rechts erfolgte Ausgliederung des Attributs „des Menschen“. Ein weiteres, schwierigeres Beispiel von Sarah Kirsch: [...]mein Herzschlag ist siebfach geworden schickt unaufhörlich und kaum verschlüsselte Botschaften aus. Wir hatten die ungrammatische Kopplung des Adverbiale „unaufhörlich“ (= autonomes Satzglied) mit dem Attribut „kaum verschlüsselte“ angesprochen. Eine Kopplung durch „und“ ist nur dann zulässig, wenn es sich um syntaktisch gleiche Positionen im Satz handelt (also z. B. um zwei gleichrangige Attribute wie „mein Herzschlag [...] schickt unaufhörliche und kaum verschlüsselte Botschaften aus“ – hier lägen zwei gleichrangige flektierte Attribute vor, die darf man mit „und“ koppeln.- Die Überlegungen zur poetischen Funktion dieser bewusst eingesetzten grammatischen Regelbrechung waren zögerlich (auch bei mir). Es gibt – insbesondere seit der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts – vermehrt literarische Texte, die die Struktur der Sprache selber zum Thema haben und mit Sprachstrukturieren hantieren. Z. B. Gomringers „Konstellationen“: Eugen Gomringer baum mann hund frau kind berg wolke land vogel haus wind see Man kann – bezogen auf Umgang mit Texten – darüber nachdenken, wie wir befremdliche Texte (wie z. B. diesen hier, der die klassische Satzförmigkeit literarischer Texte missachtet) dann doch uns so zurecht-interpretieren, dass wir ihnen `normale´ iinhaltliche Bedeutungen entnehmen können (hier z. B. eine Landschaft oder oder). Man kann einen solchen poetischen Text z. B. als Ausgangspunkt nutzen, um über die spezifischen Grundbedeutungen und auch syntaktischen Funktionen der einzelnen Wortarten nachzudenken. Mit Präpositionen oder Adjektiven gibt es keine vergleichbaren Anregungen, eine erzählbare Landschaft zu imaginieren. Man kann hieran auch über semantische Klassifikation von Wortarten nachdenken. Ein weiteres Beispiel heute verbreiteter sprachform-zentrierter Literatur: Gerhard Sellin Relativsätze der Mann der Mann der der Mann der der Frau Frau die Frau die die Kinder Kinder die Kinder die das Haus hüten gebar Geld gab starb Wir hatten auch auf die Mehrdeutigkeit des Titels gesprochen: Relativsätze ist zum einen ein grammatischer Fachterminus, zum andern verweist es auf „relatives“ = Verwandtschaften. Wir hatten den Entwurf einer Referendarin zu einer Unterrichtsreihe „Märchen“ diskutiert, die als Leit-Lernbereich „Umgang mit Texten (und Medien)“ hatte, darin aber relativ ausführlich die sprachlichen Formen und dabei vor allem das Erzähltempus Präteritum in den Blick nimmt. Dabei fiel uns zum einen auf, dass dieses in die literaturbezogene Unterrichtsreihe eingelagerte `Grammatik-Ei´ sehr umfangreich ausfiel, so dass – zumindest für die Schüler – die Anbindung der grammatischen Analysen an die Untersuchung einer literarischen Gattung nicht mehr klar sein dürfte. Zum andern hat die Referendarin offenbar selber die `Heimtücke´ der Fachtermini „starke“ und „schwache“ Verben (= die die sog. „schwachen“ Verben entwerten, obwohl die der Zukunftstrend sind) nicht begriffen und konnte es daher auch nicht mit den Schülern ansprechen. Ich hatte einige Informationen zu diesen Gruppen ablautender und nichtablautender Verben gegeben. Ich füge hier – als Edel-Zusammenfassung – einen Auszug aus meiner (gerade entstehenden) Grammatik an: „Starke“ und „schwache“ Verben Bei den Verben gibt es im Deutschen zwei Möglichkeiten, die Präteritum-Form und das Partizip II zu bilden: Man unterscheidet entsprechend „regelmäßige“ und „unregelmäßige“ Verben; die regelmäßigen werden auch als „schwache Verben“ bezeichnet, die unregelmäßigen als „starke“. Regelmäßige Verben bilden das Präteritum mit einem Tempus-Suffix te (leg-te) und das Partizip II mit einem Zirkumfix ge…t (ge-leg-t). Unregelmäßige bilden für das Präteritum eine Stamm-Variante mit Ablaut (springen – sprang); das Partizip II nutzt den Präsens- oder den Präteritumstamm mit (laufen – lief – gelaufen, frieren – fror – gefroren) oder erhält einen eigenen dritten Stamm (singen – sang – gesungen) und hat als Zirkumfix ein ge…en. Man kann die unregelmäßigen Verben entsprechend diesen Ablaut-Verhältnissen einer begrenzten Zahl von Ablautmustern zuordnen; im Folgenden für 150 der insgesamt 170 unregelmäßigen Verben eine Auflistung mit 19 Mustern, bei der die Vokal-Folge, nicht aber ggf. unterschiedliche Vokaldehnung (= Kürze – Länge) berücksichtigt werden: (= Stammformen von Präteritum und Partizip II vokal-identisch:) ei – i – i (reiten); ei – ī / ie – ī / ie (bleiben) ī / ie –o – o (riechen); ī / ie – ō – ō (fliehen) e – o – o (quellen); ē – ō – ō (bewegen) a – o – o (erschallen) au – o – o (saufen) ö – o – o (erlöschen) ǖ – ō – ō (lügen) (= Stammformen von Präsens und Partizip II vokal-identisch:) a – ī / ie – a (fallen); ā – ī / ie – ā (raten) ō – ī / ie – ō (stoßen) ū – ī / ie – ū (rufen) au – ī / ie – au (laufen) ei – ī / ie – ei (heißen) a – ū – a (waschen); ā – ū – ā (laden) e – ā – e (fressen); ē – ā – ē (geben) o – ā – o (kommen) (= alle Stammformen vokal-verschieden:) i – a – u (singen) i – a – o (schwimmen) e – a – o (helfen); e – ā – o (sprechen); ē – ā – o (nehmen); ē – ā – ō (stehlen) In den früheren Sprachstufen des Deutschen kam man noch mit 7 sog. Ablautreihen aus. Durch zahlreiche Prozesse der Lautentwicklung hat sich inzwischen das Bild dieser Ablaut-Muster ausdifferenziert. Einige der unregelmäßigen Verben weisen – lautgeschichtlich erklärbar – zusätzlich zu dem bzw. den Ablaut(en) - noch einen Konsonantenwechsel auf (ziehen – zog; stehen – stand); der ist aber kein Flexions-Instrument, sondern lediglich eine Folge von Lautveränderungen. Solche Konsonantenwechsel bieten also keinen Anlass, eine eigene Verbklasse einzurichten. Die (früher übliche) Bezeichnung der Verben als „schwach“ oder „stark“ arbeitet mit einer Vorstellung, wonach ein Verb, das ‘aus eigener Kraft’ – also ohne ein zusätzliches ‘fremdes’ Morphem – den Tempuswechsel anzeigen kann, als stark gilt; ein Verb, das die Tempusform Präteritum nur mit Hilfe eines für alle Verben zur Verfügung stehenden Suffixes -te- markieren kann – also eine ‘Krücke’ braucht –, gilt demnach als schwach. Auch die heute übliche Bezeichnung „regelmäßig“ bzw. „unregelmäßig“ ist nicht ganz einleuchtend; denn die „unregelmäßigen“ Verben verhalten sich – entsprechend ihrer Ablautreihe – durchaus regelmäßig und vorhersagbar. Unregelmäßig erscheinen Ablaute nur, wenn man die Sprache gerade erst lernt bzw. nichts von solchen Ablautphänomenen weiß. Mir erscheint insofern die Bezeichnung „ablautfreie“ bzw. „ablauthaltige“ Flexion angemessener und zugleich informativer. Demgegenüber gibt es Verben wie wissen, die zwar – wie die „unregelmäßigen“ – einen Ablaut haben (wissen – wusste), aber zusätzlich – wie die „regelmäßigen“ (legen – legte – gelegt) – das Präteritum-Suffix te und im Partizip II das Zirkumfix ge…t: wissen - wusste – gewusst). Das wären die eigentlich unregelmäßigen Verben, weil sie keinem der beiden Muster ganz folgen. Man nennt sie „gemischt flektierte“ Verben. Unter ökonomischer Perspektive sind die regelmäßigen („schwachen“) Verben eine effizientere und insofern modernere Erscheinung als die unregelmäßigen („starken“) Verben. Denn dass z. B. lasen eine Präteritumform zu lesen ist, kann man – für jede der Ablautreihen einzeln – nur durch einen Vergleich der Präsens- und Präteritum-Stämme erkennen; demgegenüber erkennt man das Präteritum-Suffix -te der regelmäßigen Verben unmittelbar und verbklassen- übergreifend. Ökonomie ist – auch bei der Entwicklung des Flexionssystems einer Sprache – ein starkes Kriterium. (Insofern kann man sagen: Die schwachen Verben sind ‘echt stark!’) Bei einigen Verben wie z. B. backen gibt es für ein und dasselbe Verb nebeneinander schwache und starke Flexionsmöglichkeiten: backen – backte – gebacken gegenüber backen – buk – gebacken. Dieses Nebeneinander zeigt den historischen Übergang von der einen zur anderen Flexionsweise; derzeit haben diese beiden Flexionsvarianten noch unterschiedliche stilistische Verwendungskontexte. Ein – auf den ersten Blick vielleicht gleich erscheinender – anderer Fall liegt bei hängen vor: Auch hängen lässt sich schwach (hängen – hängte – gehängt) oder stark (hängen – hing – gehangen) flektieren. Hier liegen aber zwei verschiedene Verben vor: Das ablauthaltig flektierte Verb ist intransitiv (Der Mantel hing im Schrank), das ablautfrei flektierte ist transitiv (Er hängte den Mantel in den Schrank); in diesem Fall haben die beiden Verben eine identische Lautform (früher lautete das intransitive Verb hangen). Hinter solchen Verbpaaren wie hängen / hängen steht ein historisches Ableitungsmuster. Normalerweise sind sie durch Umlaut unterschieden: sinken – senken, fallen – fällen; das ablauthaltig flektierte ist grundsätzlich intransitiv. Aus diesem intransitiven Verb ist durch ein heute nicht mehr produktives Suffix -j- das ablautfreie transitive Verb abgeleitet worden. Dieses Suffix hat eine kausative (= verursachende) Bedeutung: aus sinken wird sinken machen = senken, aus fallen wird fallen machen = fällen. Es hat – auf den Vokal davor zurückwirkend – zu einer Umlautung das Stammvokals geführt: bei sinken zu einer abdunkelnden Umlautung des i zu e, bei fallen zu einer aufhellenden Umlautung des a zu e (geschrieben: ä). Im Einzelfall hängen wurde der anfängliche Vokalunterschied hangen – hängen zugunsten von hängen ausgeglichen. Ob längerfristig die „starken“ Verben von den „schwachen“ verdrängt werden, werden wir in ca. 999 Jahren besser einschätzen können. Klar scheint nur zu sein: Wenn heute neue Verben gebildet werden, vor allem durch den Import fremdsprachlicher Verben, dann werden sie grundsätzlich ablautfrei gebildet. In einer frühen Phase des Spracherwerbs bilden Kinder eine Zeit lang ein noch nicht beherrschtes ablauthaltiges Verb nach dem Flexionsmuster der ablautfreien: Mama is gekommt! Solche zu weit gehenden Analogien (sog. Übergeneralisierungen) werden mithilfe des korrektiven Feedbacks der Umgebung allmählich nachdifferenziert. Hader mit Gott: „Lieber Gott, du hast uns geschafft!“ Lesehinweise: Abraham, U.: Den Blickwechsel üben. Grammatikunterricht und Literaturunterricht. In: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 1/2001, 30-43 Kroeger, H. / Kublitz-Kramer, M.: Grammatische Textanalyse im Literaturunterricht. In: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 1/2001, 44-53 Kroeger, H.: Grammatikunterricht und Textanalyse. Zur Diskussion über den Sinn des Grammatikunterrichts in der Schule. In: Diskussion Deutsch 10 (1979), 91-94 Menzel, W.: Wie sprachliche Formen wirken. Linguistische Analyse einer Passage aus Peter Weiss' "Fluchtpunkt". In: Praxis Deutsch 112 (1992), 57-60 *Menzel, W.: Die Monotonie der Sätze. In: Praxis Deutsch 94 (1989), 64-65 *Menzel, W.: Große Panik löste ein Erdbeben aus. Die Wortstellung in journalistischen Texten. In: Praxis Deutsch. Heft 172. *Menzel, W.: Im Süden fern die Feige reift. Die Wortstellung in Sprüchen und Reimen – Unterrichtsanregungen zu Versen von Busch und Brecht. In: Praxis Deutsch, Heft 172. *Menzel, W.: Inversionen in einem Gedicht Hölderlins. In: Praxis Deutsch 94 (1989), 66-68 Menzel, W.: Die indirekte Rede. Grammatik und Textanalyse am Beispiel eines Textes von Thomas Bernhard. In: Praxis Deutsch 129 (1995), 61-65 *Schwarzenbach R.: Satzbau im Wirtschaftsblatt. Syntaktische Stilistik am Beispiel der Schweizerischen Handelszeitung. In: Praxis Deutsch 68 (1984), 66-70