Vorlesung als rtf-Datei - www2.inf.h

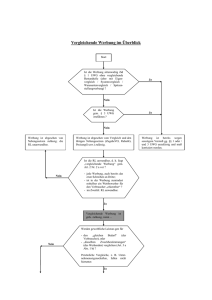

Werbung