Artikel im Textformat ()

Werbung

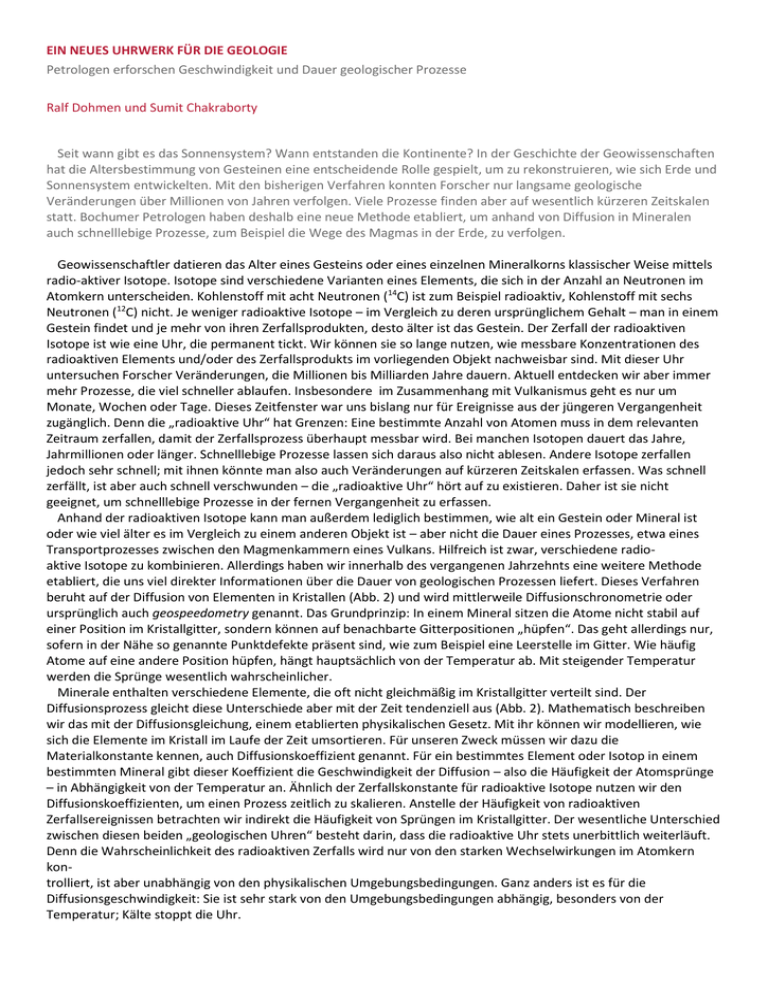

EIN NEUES UHRWERK FÜR DIE GEOLOGIE Petrologen erforschen Geschwindigkeit und Dauer geologischer Prozesse Ralf Dohmen und Sumit Chakraborty Seit wann gibt es das Sonnensystem? Wann entstanden die Kontinente? In der Geschichte der Geowissenschaften hat die Altersbestimmung von Gesteinen eine entscheidende Rolle gespielt, um zu rekonstruieren, wie sich Erde und Sonnensystem entwickelten. Mit den bisherigen Verfahren konnten Forscher nur langsame geologische Veränderungen über Millionen von Jahren verfolgen. Viele Prozesse finden aber auf wesentlich kürzeren Zeitskalen statt. Bochumer Petrologen haben deshalb eine neue Methode etabliert, um anhand von Diffusion in Mineralen auch schnelllebige Prozesse, zum Beispiel die Wege des Magmas in der Erde, zu verfolgen. Geowissenschaftler datieren das Alter eines Gesteins oder eines einzelnen Mineralkorns klassischer Weise mittels radio-aktiver Isotope. Isotope sind verschiedene Varianten eines Elements, die sich in der Anzahl an Neutronen im Atomkern unterscheiden. Kohlenstoff mit acht Neutronen (14C) ist zum Beispiel radioaktiv, Kohlenstoff mit sechs Neutronen (12C) nicht. Je weniger radioaktive Isotope – im Vergleich zu deren ursprünglichem Gehalt – man in einem Gestein findet und je mehr von ihren Zerfallsprodukten, desto älter ist das Gestein. Der Zerfall der radioaktiven Isotope ist wie eine Uhr, die permanent tickt. Wir können sie so lange nutzen, wie messbare Konzentrationen des radioaktiven Elements und/oder des Zerfallsprodukts im vorliegenden Objekt nachweisbar sind. Mit dieser Uhr untersuchen Forscher Veränderungen, die Millionen bis Milliarden Jahre dauern. Aktuell entdecken wir aber immer mehr Prozesse, die viel schneller ablaufen. Insbesondere im Zusammenhang mit Vulkanismus geht es nur um Monate, Wochen oder Tage. Dieses Zeitfenster war uns bislang nur für Ereignisse aus der jüngeren Vergangenheit zugänglich. Denn die „radioaktive Uhr“ hat Grenzen: Eine bestimmte Anzahl von Atomen muss in dem relevanten Zeitraum zerfallen, damit der Zerfallsprozess überhaupt messbar wird. Bei manchen Isotopen dauert das Jahre, Jahrmillionen oder länger. Schnelllebige Prozesse lassen sich daraus also nicht ablesen. Andere Isotope zerfallen jedoch sehr schnell; mit ihnen könnte man also auch Veränderungen auf kürzeren Zeitskalen erfassen. Was schnell zerfällt, ist aber auch schnell verschwunden – die „radioaktive Uhr“ hört auf zu existieren. Daher ist sie nicht geeignet, um schnelllebige Prozesse in der fernen Vergangenheit zu erfassen. Anhand der radioaktiven Isotope kann man außerdem lediglich bestimmen, wie alt ein Gestein oder Mineral ist oder wie viel älter es im Vergleich zu einem anderen Objekt ist – aber nicht die Dauer eines Prozesses, etwa eines Transportprozesses zwischen den Magmenkammern eines Vulkans. Hilfreich ist zwar, verschiedene radioaktive Isotope zu kombinieren. Allerdings haben wir innerhalb des vergangenen Jahrzehnts eine weitere Methode etabliert, die uns viel direkter Informationen über die Dauer von geologischen Prozessen liefert. Dieses Verfahren beruht auf der Diffusion von Elementen in Kristallen (Abb. 2) und wird mittlerweile Diffusionschronometrie oder ursprünglich auch geospeedometry genannt. Das Grundprinzip: In einem Mineral sitzen die Atome nicht stabil auf einer Position im Kristallgitter, sondern können auf benachbarte Gitterpositionen „hüpfen“. Das geht allerdings nur, sofern in der Nähe so genannte Punktdefekte präsent sind, wie zum Beispiel eine Leerstelle im Gitter. Wie häufig Atome auf eine andere Position hüpfen, hängt hauptsächlich von der Temperatur ab. Mit steigender Temperatur werden die Sprünge wesentlich wahrscheinlicher. Minerale enthalten verschiedene Elemente, die oft nicht gleichmäßig im Kristallgitter verteilt sind. Der Diffusionsprozess gleicht diese Unterschiede aber mit der Zeit tendenziell aus (Abb. 2). Mathematisch beschreiben wir das mit der Diffusionsgleichung, einem etablierten physikalischen Gesetz. Mit ihr können wir modellieren, wie sich die Elemente im Kristall im Laufe der Zeit umsortieren. Für unseren Zweck müssen wir dazu die Materialkonstante kennen, auch Diffusionskoeffizient genannt. Für ein bestimmtes Element oder Isotop in einem bestimmten Mineral gibt dieser Koeffizient die Geschwindigkeit der Diffusion – also die Häufigkeit der Atomsprünge – in Abhängigkeit von der Temperatur an. Ähnlich der Zerfallskonstante für radioaktive Isotope nutzen wir den Diffusionskoeffizienten, um einen Prozess zeitlich zu skalieren. Anstelle der Häufigkeit von radioaktiven Zerfallsereignissen betrachten wir indirekt die Häufigkeit von Sprüngen im Kristallgitter. Der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden „geologischen Uhren“ besteht darin, dass die radioaktive Uhr stets unerbittlich weiterläuft. Denn die Wahrscheinlichkeit des radioaktiven Zerfalls wird nur von den starken Wechselwirkungen im Atomkern kontrolliert, ist aber unabhängig von den physikalischen Umgebungsbedingungen. Ganz anders ist es für die Diffusionsgeschwindigkeit: Sie ist sehr stark von den Umgebungsbedingungen abhängig, besonders von der Temperatur; Kälte stoppt die Uhr. Bei den Temperaturen an der Erdoberfläche findet kaum Diffusion in Mineralen statt, die Elementverteilung bleibt „eingefroren“. Das Mineral besitzt damit quasi ein Gedächtnis für geologische Prozesse, die vor seinem Abkühlen – etwa im Inneren von Vulkanen – stattgefunden haben. So können wir anhand von Mineralen, die viele Millionen Jahre alt sind, auch relativ kurzzeitige Prozesse aus der Zeit vor dem Abkühlen auslesen und quantifizieren. Eine ungleichmäßige Verteilung von Elementen in einem Kristall kann bei dessen Wachstum aus einer Gesteinsschmelze in einer Magmenkammer entstehen. Während des Wachstums können sich die chemische Zusammensetzung der Schmelze bzw. die physikalischen Bedingungen, also Druck und Temperatur, ändern. Das wirkt sich auf die chemische Zusammensetzung des Kristalls aus. Häufig bekommt ein Kristall einen neuen Wachstumsschub, wenn „frisches“ und heißes Magma aus einer tiefer liegenden Quelle in die Magmenkammer einströmt. Der Gehalt an Haupt- und Spurenelementen in einem Kristall reflektiert die Bildungsbedingungen in der Magmenkammer und dient uns als Archiv dieser Bedingungen – ähnlich wie Jahresringe in Bäumen ein Archiv der klimatischen Vergangenheit darstellen. Wenn das Mineral nach seinem Wachstum sehr lange bei den hohen Temperaturen in der Magmenkammer verweilt, kann das Archiv gelöscht werden – denn Diffusionsprozesse ändern die ursprüngliche Variation in den Elementgehalten und sorgen langsam für eine gleichmäßige Verteilung. In dem Moment, in dem der Kristall jedoch zusammen mit der Schmelze durch den Vulkanschlot an die Erdoberfläche geschleudert wird, nimmt die Temperatur des Magmas sehr stark ab. Die Schmelze erstarrt, der Diffusionsprozess im Mineral kommt zum Erliegen, und die Elementverteilung friert ein. Wir untersuchen solche abgekühlten Gesteinsproben von historisch dokumentierten Vulkanausbrüchen und bestimmen detailliert ihre Elementverteilung. Bei Vulkanausbrüchen der jüngeren Vergangenheit kennen wir den Zeitpunkt des Ausbruchs; wir wissen also, wann die Elementverteilung eingefroren wurde. In den meisten Fällen können wir auch die ursprüngliche Elementverteilung im Kristall rekonstruieren. Was wir nicht wissen, ist, wie lange sich der Kristall in der Magmenkammer befand. Mit Hilfe der ursprünglichen Elementverteilung und des Diffusionskoeffizienten modellieren wir die heute beobachtete Elementverteilung. Die einzige Unbekannte bei diesem numerischen Verfahren ist die Verweildauer des Kristalls in der Magmenkammer. Wir variieren die Dauer so lange, bis die simulierten Daten möglichst gut an die gemessene heutige Elementverteilung angepasst sind. So können wir die Verweildauer in der Magmenkammer realistisch bestimmen (Abb. 3 unten). Diese Methode haben wir erstmals am Vulkan San Pedro in Chile eingesetzt. Auf dieser Erfahrung aufbauend untersuchten wir dann Basaltgesteine von Eruptionen des Ätna auf Sizilien (Abb. 4). Er ist mit 3300 Metern über dem Meeresspiegel der höchste und aktivste Vulkan Europas. Insbesondere wegen der angrenzenden dichten Besiedlung wird er mit verschiedenen Messstationen permanent überwacht, um mögliche Anzeichen einer bevorstehenden Eruption zu erkennen. Während einer besonders aktiven Phase des Ätna, von 1991 bis 1993, wurden insgesamt etwa 240 Millionen Kubikmeter Magma an die Erd-oberfläche befördert und damit eine Fläche von etwa 7,6 Quadratkilometern bedeckt – nachdem der Ätna für etwa 23 Monate keine wesentliche vulkanische Aktivität gezeigt hatte. Dr. Maren Kahl untersuchte die eruptierten Gesteine aus dieser Phase in einem Teilprojekt des SFB 526 „Die Rheologie der Erde – von der Oberkruste bis in die Subduktionszone“ und nahm die so genannten Olivinkristalle genauer unter die Lupe. Olivin ist ein Silikat, das Eisen und/oder Magnesium enthält, wobei sich die beiden Elemente beliebig in dem Mineral ersetzen können. Es ist das häufigste Mineral im oberen Erdmantel und kommt bis zu einer Tiefe von 400 Kilometern unter der Erd-kruste vor. Des Weiteren ist es häufiger Bestandteil von Gesteinen vulkanischen Ursprungs sowie wesentliche Komponente von Steinmeteoriten. In den Ätna-Olivinkristallen bestimmten wir die Elementverteilungen. Sie spiegeln die Bedingungen in der Magmenkammer während des Kristallwachstums wider, zum Beispiel Druck und Temperatur. Oft enthalten Kristalle mehrere Zonen (Abb. 3 oben), weil sie mehrere Wachstumsschübe in unterschiedlichen Umgebungen durchgemacht haben, die sich in Druck, Temperatur oder Feuchtigkeit unterscheiden. Aus der Elementverteilung können wir deshalb chronologisch rekonstruieren, durch welche Umgebungen die Schmelze mit ihrer kristallinen Fracht (in diesem Fall Olivine) gewandert ist. Während der aktiven Phase des Ätna von 1991 bis 1993 eruptierte die Schmelze nicht direkt aus der tiefen Quelle, wo sie entstanden war. Auf dem Weg nach oben hielt sich das Magma in mindestens drei verschiedenen Umgebungen auf, bevor es an die Oberfläche kam. Die Diffusionschronometrie machte es möglich, die Aufenthaltsdauer in jeder dieser Umgebungen separat zu berechnen. Da der Tag der Eruption des untersuchten Gesteinsstücks dokumentiert ist, können wir anhand der Verweildauer den Zeitpunkt ausrechnen, an dem der Kristall in einem neuen Umfeld einen Wachstumsschub durchmachte. Den Wachstumsschub des Olivinkristalls haben wir dann mit den beobachteten Signalen an der Vulkanoberfläche, wie zum Beispiel seismischer Aktivität und Austritt von Schwefeldioxid (SO2), verglichen. Das hilft, die Überwachungssignale im Hinblick auf die Vorgänge in dem Versorgungssystem des Ätna besser zu interpretieren, zum Beispiel den Transport von Magma zwischen verschiedenen Etagen des Vulkangebäudes. Im Dezember 1990 – vor dem Beginn der Eruption – kam es an der Erdoberfläche zu erhöhtem SO2-Gasfluss und verstärkter Deformation des Bodenuntergrunds. Unsere Analyse ergab, dass zeitgleich ein neues Kristallwachstum begann und frisches Magma aus dem tieferen Reservoir in die darüber liegenden Magmenkammern wanderte. Das war wohl die Initialzündung für die darauffolgende längere Aktivität des Ätna. Kurz vor dem Ausbruch im Dezember 1991 gab es einen weiteren Kristallwachstumsschub, was aber an dem verstärkten Magmenaustausch zwischen den drei Umgebungen lag. Auch dieses Ereignis fand zeitgleich mit verstärktem SO2-Gasfluss und Untergrunddeformation statt. Zum ersten Mal haben wir eindeutig einen direkten Zusammenhang zwischen den Vorgängen in der Magmenkammer und den physikalischen Vorgängen an der Erdoberfläche hergestellt. Ein ähnliches Ergebnis erzielten Vulkanologen aus Bristol in Zusammenarbeit mit uns für den explosiven Ausbruch des Mount St. Helens im US-Bundesstaat Washington am 18. Mai 1980. Das Verständnis solcher Zusammenhänge ist eine Grundvoraussetzung, um Überwachungssignale im Hinblick auf eine bevorstehende Eruption interpretieren zu können. Entscheidend für die oben vorgestellten Analysen war eine genaue Kenntnis des Diffusionskoeffizienten. Diesen bestimmen wir im so genannten Diffusionsexperiment mit einem Verfahren, das wir an unserem Lehrstuhl entwickelt haben. Zunächst braucht man ein Material, mit dem der Kristall, dessen Diffusionskoeffizient wir messen wollen, Elemente austauschen kann. Wir verwenden dazu Schichten mit Dicken von wenigen Nanometern (Millionstel Millimetern) bis hin zu wenigen hundert Nanometern. Diese dünnen Schichten stellen wir mit Laserstrahlverdampfung von synthetischen Materialien her (Abb. 5 oben): Mit einem Excimer-Laser bestrahlen wir das synthetische Material. Die Laser-Wellenlänge im ultravioletten Bereich (193 nm) ist so gewählt, dass die meisten für uns relevanten Materialien den Laserstrahl sehr effektiv absorbieren und sich in ein ionisiertes Gas, ein Plasma, umwandeln. Dieses Plasma breitet sich in der Vakuumkammer gerichtet aus (Abb. 5 unten) und scheidet sich auf den polierten Kristallen ab. Die chemische Zusammensetzung des verdampften Materials bestimmt also die chemische Zusammensetzung der dünnen Schicht auf dem Kristall. Auf diese Art erzeugen wir sehr einfach Diffusionspaare aus Schicht und Kristall, welche dann während der Experimente bei hohen Temperaturen und hohem Druck Elemente austauschen. Nach dem Experiment messen wir die Elementverteilung in der Schicht und im Kristall. Das erfolgt in vielen Fällen mittels Rutherford-Rückstreuung (Rutherford-Backscattering, Info) am Ionenbeschleuniger des RUBION der RUB (Abb. 6). Mit der Rutherford-Rückstreuung können wir die Elemente mit einer räumlichen Tiefenauflösung auf bis zu fünf Nanometer genau bestimmen. Diese Präzision ermöglicht es uns überhaupt erst, die Diffusion bei für die Anwendung relevanten Temperaturen zu untersuchen. So haben wir zum Beispiel den Austausch durch Diffusion von Eisen und Magnesium in dem Mineral Olivin über einen großen Temperaturbereich (700 bis 1300 °C) gemessen. Damit konnten wir nicht nur die Verweildauer der Olivinkörner in der Magmenkammer des Ätna bestimmen, sondern auch die Transportwege dieser Körner zwischen verschiedenen Umgebungen herausarbeiten. Die Diffusionschronometrie haben wir bereits und werden sie noch auf eine Reihe anderer geowissenschaftlicher Fragestellungen anwenden, zum Beispiel im Zusammenhang mit den Gebirgen des Himalaja, dem Meeresgrund und dem Sonnensystem. Ähnlich wie in vulkanischen Gesteinen finden sich auch in bestimmten Meteoriten, den kohligen Chondriten, Olivinkristalle mit Eisen- und Magnesium-Zonen. Doktorandin Sabrina Hall nimmt diese in einem DFGTeilprojekt des Schwerpunktprogramms „The first 10 million years of the solar system“ genauer in Augenschein. Die kohligen Chondriten sind fast so alt wie das Sonnensystem, aber wie genau sie vor etwa 4,55 Milliarden Jahren entstanden, ist nicht klar. Mit Hilfe der Diffusionsmodellierung hoffen wir, die lange zurückliegende Temperaturgeschichte des solaren Nebels bzw. früher Kleinplaneten zu rekonstruieren und somit besser zu verstehen, wie die erste feste Materie des Sonnensystems entstand. Während ihrer Promotion untersuchte Dr. Kathrin Faak die ozeanische Kruste, die drei Viertel der Erdoberfläche ausmacht. 70 Prozent dieser Kruste bestehen aus Gabbro, einem magmatischen Gestein, das mehrere Kilometer unter dem Meeresboden kristallisiert. Dort, wo das passiert, verliert die Erdkruste an Wärme. Dieser natürliche Wärmeverlust ist der Motor für die „Dynamik“ unseres Planeten, also etwa für die Plattentektonik. Durch Roboterarme holen Forscher die Gabbros zum Beispiel aus Tiefseegräben an die Oberfläche. Anhand dieser Proben bestimmte Kathrin Faak, wie schnell das Gestein abhängig von seiner Tiefe an Wärme verlor. Mit der Diffusionsmodellierung von Magnesium in dem häufigsten Mineral der ozeanischen Kruste, dem Plagioklas, fand sie heraus: Beide bisher vorgeschlagenen Modelle für die Entstehung der Gabbros können die beobachteten Abkühlraten nicht vollständig erklären. Die Daten liefern wichtige Rahmenbedingungen für neue Modelle zur Kristallisation der Gabbros. Am Beispiel des Himalaja widmen wir uns auch der Frage, wie Gebirge entstehen. Dazu kooperieren wir mit Gästen aus Indien – finanziert etwa durch DFG, DAAD oder die Indian National Science Academy – und mit Wissenschaftlern aus Australien, Kanada und Polen. Wie schnell heben sich Gebirge? Welche Prozesse in der Tiefe steuern oder steuerten die Anhebung des Himalaja? Die Antworten überraschten uns: Die Gesteine kühlten innerhalb von einer Million Jahre von 800 auf 500 °C in der Tiefe ab, teilweise sogar innerhalb von nur 100 000 Jahren – deutlich schneller, als bisher angenommen. Noch laufen die Arbeiten an diesem Projekt, in dem wir Diffusionsprozesse in dem Mineral Granat analysieren. Für die Anwendung der neuen geologischen Uhr gibt es im Grunde keine Beschränkung, solange wir ungleichmäßige Elementverteilungen in Mineralen vorfinden und die entsprechenden Diffusionskoeffizienten kennen. Um letztere zu bestimmen, wird uns das selbst entwickelte Verfahren mit Hilfe von Dünnschichten weiter wichtige Dienste leisten. Dr. Ralf Dohmen, Prof. Dr. Sumit Chakra-borty, Institut für Geologie, Mineralogie und Geophysik, Fakultät für Geowissenschaften info RUTHERFORD-RÜCKSTREUUNG Durch die Rutherford-Rückstreuung, benannt nach Ernest Rutherford, wurde erstmalig Anfang des 20. Jahrhunderts in einem klassischen Experiment der positiv geladene Atomkern nachgewiesen, was zu einer Revision des damaligen Atommodells führte. Bei der Rutherford-Rückstreuung werden leichte Atome (meist Helium-Kerne) auf Energien im Bereich von einigen Millionen Elektronenvolt beschleunigt und auf die Probe gestrahlt. Nur ein kleiner Bruchteil der leichten Atome wird an den Atomkernen an der Probenoberfläche gestreut und von der ursprünglichen Bahn abgelenkt. Dabei passiert das Gleiche, wie wenn leichte Billardkugeln auf schwere Billardkugeln treffen. Je schwerer die getroffene Billardkugel ist, umso mehr Energie wird auf die leichte Kugel übertragen und desto weniger verliert sie an Geschwindigkeit. Im Experiment können wir die Energie der gestreuten Helium-Kerne messen. So erhalten wir ein Energiespektrum, das uns die Gehalte der unterschiedlichen Atomkerne in der Probe aufgrund ihrer unterschiedlichen Massen verrät. Ein Großteil der Helium-Kerne dringt tiefer in die Probe ein und wird zum Teil an tieferen Schichten gestreut. Da die Helium-Kerne beim Eindringen in die Probe Energie verlieren, können wir rekonstruieren, in welcher Tiefe diese Kerne gestreut wurden. Dadurch bestimmen wir über das Energiespektrum indirekt die Konzentration der Elemente als Funktion der Tiefe der Probe.