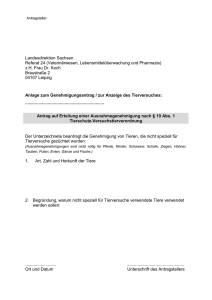

Ethik der Tierversuche

Werbung