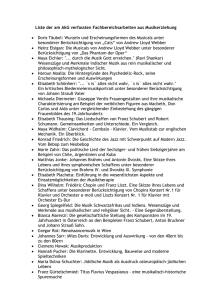

Vortrag Rosemarie Tüpker - Institut für Kunsttherapie und

Werbung