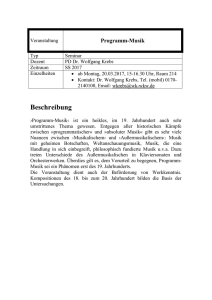

ZIP

Werbung

Sonderdrucke aus der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg CHRISTIAN BERGER Die Lust an der Form, oder: Warum ist Haydns Streichquartett op. 33,5 „klassisch”? Originalbeitrag erschienen in: Rezeption als Innovation : Untersuchungen zu einem Grundmodell der europäischen Kompositionsgeschichte. Festschrift für Friedhelm Krummacher zum 65. Geburtstag / Hrsg. von Bernd SPONHEUER ; Siegfried OECHSLE ; Helmutt WELL ; unter Mitarbeit von Signe ROTTER. Kassel : Bärenreiter, 2001, S. 121-134 Christian Berger Die Lust an der Form, oder: Warum ist Haydns Streichquartett op. 33,5 „klassisch”? 1. Der Begriff der „Wiener Klassik” Seit langem bemüht sich die musikhistorische Forschung darum zu zeigen, warum die Werke Haydns, Mozarts und Beethovens zum Kanon der sogenannten „Wiener Klassik” gehören. Vor kurzem erst sind zwei Berichte über den Forschungsstand zu diesem Thema veröffentlicht worden, die beide ganze Kataloge von Bestimmungsmerkmalen für „klassische” Musik aufführen. So nennt Ludwig Finscher in seinem MGG-Artikel Klassik Merkmale wie Idealisierung, Individualisierung, Mannigfaltigkeit, Durchdringung von Form und Stoff, Allgemeinverständlichkeit, Schlichtheit, gebändigter Reichtum, und Hans Heinrich Eggebrecht führt in seinem HmT-Artikel die Vokabeln Verständlichkeit, Zusammenhang, Fasslichkeit, Folgerichtigkeit und Individuation der Normen auf, um dem Phänomen näher zu kommen.1 Dabei wissen wir Dank der Bemühungen um die ideologische Aufarbeitung der „Weimarer Klassik”, dass solche Begriffe keineswegs als Merkmalsysteme oder gar für Definitionen zu gebrauchen sind. Es handelt sich vielmehr, so Reiner Warning 1985, um „begriffliche Leerformeln” und damit bloße „Symptome für eine Normativität, an der kontrafaktisch festgehalten wird.”2 Auf keinen Fall sind Sie für eine musikalische Analyse verwendbar. Andererseits bleibt es Ludwig Finschers Verdienst, die historischen Umstände der Entstehung des Begriffs „Wiener Klassik” herausgearbeitet zu haben, jene Umstände am Beginn des 19. Jahrhunderts, aus denen heraus sich jene „mehr oder weniger gelehrt verkappte oder verklärte[n] Klassifizierungsschemata”, die Bourdieu auch dezidiert als „Kampfbegriffe” bezeichnet,3 entwickelt haben. Zusammen mit Erich Reimers ergänzender Darstellung ergibt sich – in aller Kürze zusammengefasst – folgendes Bild: 1 2 3 Ludwig Finscher, Art.: Klassik, in: MGG2, Sachteil, Bd. 5, Kassel 1996, Sp. 230; Hans Heinrich Eggebrecht, Art.: Klassisch, Klassik, in: HmT 1998, S. 10. Rainer Warning, Zur Hermeneutik des Klassischen, in: Rudolf Bockholdt (Hrsg.),Über das Klassische, Frankfurt a.M. 1987, S. 79 f. Pierre Bourdieu, Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes, Frankfurt a.M. 1999, S. 466. Chr. Berger: Die Lust an der Form 122 1798 begannen die Leipziger Gewandhauskonzerte, regelmäßig die späten Sinfonien Haydns, also vor allem die Londoner, und die drei letzten Sinfonien Mozarts aufzuführen. Von 1804 an traten die Sinfonien Beethovens hinzu, die mit der Zeit gleichberechtigt in den Kreis der großen Vorbilder aufgenommen wurden. Diese lokale Aufführungstradition wurde durch eine publizistische Offensive der Leipziger AmZ unterstützt, die unter Friedrich Rochlitz versuchte, den ästhetischen Erwartungshorizont für diese Konzerte zu bereiten. Den Erfolg seiner Bemühungen konnte das Blatt im Jahre 1829 selbst mit den Worten kommentieren, für Beethovens Sinfonien auf diese Weise „am meisten von Leipzig aus in allen namhaften Städten Teutschlands und im Auslande grösstentheils Enthusiasmus” erregt zu haben.4 Allerdings rückten mit dem Erfolg der Beethovenschen Sinfonien Haydns Sinfonien allmählich in den Hintergrund. Um dieser Verschiebung, aber auch um den weiteren Entwicklungen nach Beethovens Tod entgegen zu treten, begann die Redaktion der AmZ, die mittlerweile unter der Leitung von Gottfried Wilhelm Fink zu einem Forum routinierter und zugleich reaktionärer Musikkritik geworden war, das Ruder herumzureissen und die Vergangenheit zu verklären. Vor allem der Göttinger Philosophieprofessor und Mitarbeiter der AmZ Amadeus Wendt äußert sich in diesem Sinne: „Es ist aber unmöglich von der musikalischen Gegenwart zu sprechen, ohne auf die sogenannte classische Periode und die Coryphäen zurückzugehen, durch welche sie [die Gegenwart] vorbereitet worden ist. Hier leuchtet uns das Kleeblatt: Haydn, Mozart, Beethoven entgegen.”5 Das Urteil über die Situation in den 1830er Jahren wird dem Maßstab der vergangenen Epoche unterworfen, gegenüber der großen „classischen” Vergangenheit kann die eigene Gegenwart nur eine Zeit des Niedergangs darstellen. Der Begriff der „Wiener Klassik” wurde als ein ästhetisches Ideal gegen die zeitgenössische Musik entwickelt, die in ihrer Tendenz grundlegend abgelehnt wurde. Um gegen die machtvolle Stimme der AmZ bestehen zu können, sahen die Vertreter der neueren kompositorischen Bestrebungen um Robert Schumann nur noch einen Ausweg, nämlich die Gründung einer eigenen Zeitschrift, der Neuen Zeitschrift für Musik. Ein solch rückwärts gewandtes Geschichtsbild, wie es von der AmZ vertreten wurde, war ohne Hegels Vorlesungen zur Ästhetik, die in jenen Jahren im Druck erschienen, nicht denkbar. Ludwig Finscher bezeichnete denn auch die Texte Wendts als einen frühen Ansatz „zu einer ausgeführten Musikästhetik aus dem Geiste Hegels.”6 Anders ausgedrückt bedeutet dies: Eine philosophisch entwickelte Vorstellung wird mitsamt ihrer Begrifflichkeit auf ein historisch-künstlerisches Phänomen aufgesetzt, das letztlich hinter diesem Begriffssystem mehr oder weniger verschwindet. Anstelle eines künstlerischen Wert- oder Geschmacksurteils 4 5 6 AmZ 31 (1829), Sp. 721; zit. n. E. Reimer, Repertoirebildung und Kanonisierung. Zur Vorgeschichte des Klassikbegriffs (1800-1835), in: AfMw 43 (1986), S. 248, Anm. 26. Amadeus (Johann Gottlieb) Wendt, Über den gegenwärtigen Zustand der Musik besonders in Deutschland und wie er geworden. Eine kritisch beurtheilende Schilderung, Göttingen 1836, S. 3-7, zit. n. L. Finscher, Zum Begriff der Klassik in der Musik, in: DtJbfMw 11 (1966) ( = JbP 58), S. 21. Finscher, Zum Begriff der Klassik in der Musik (wie Anm. 5), S. 22. 123 Chr. Berger: Die Lust an der Form tritt die systemgebundene Argumentation, da die Kriterien des historischen Wandels, die von Haydn zu Beethoven führen, vor allem aber diejenigen, die die Entwicklung über Beethoven hinaus begleiten, „nicht mehr kanonisiert werden [konnten]. (Statt dessen erfindet man ‚Klassik’.)”7 Eindringlich hatte schon 1797 Friedrich Schlegel vor der Einrichtung solcher „unübertrefflicher Urbilder” gewarnt, die nur „unübersteigliche Grenzen der Vervollkommnung” beweisen: „der Himmel behüte uns vor ewigen Werken.”8 Die Schwierigkeiten, die dieses Verfahren mit sich bringt, wurden durchaus in der Musikwissenschaft zur Kenntnis genommen. So spricht Finscher von einem „Entwicklungsprozess, der in einem einmaligen Höhepunkt kulminiert. Was auf ihn folgt, ist Desintegration, schon bei Beethoven.”9 Und James Webster bemüht sich seit seiner Rezension von Finschers Arbeit über Die Entstehung des klassischen Streichquartetts10 darum, die Konsequenzen, die die Forschung aus der historischen Bedingtheit des Klassik-Begriffs ziehen müßte, herauszuarbeiten. Schließlich möchte er nicht mehr von „Wiener Klassik” sprechen, sondern plädiert für einen „First Viennese-European Modern style”.11 Angesichts der Bedeutung des Klassik-Begriffes auch in der allgemeinen Umgangssprache begeben wir uns damit allerdings eines wichtigen begrifflichen Anknüpfungspunktes, von dem aus die Musikwissenschaft im aufklärerischen Sinne in die Öffentlichkeit hineinwirken könnte.12 Zu fragen ist vielmehr, ob der Begriff nicht aus seiner Verengung auf einen bloßen Epochenbegriff herausgeholt und im Sinne der Anregungen Websters mit anderen Bedeutungen gefüllt werden kann. Sollte es nicht möglich sein, auf kritische Weise seinen positiven Gehalt herauszuarbeiten, um ihn so für die weitere Diskussion fruchtbar zu machen? 7 8 9 10 11 12 Niklas Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt a.M. 31999, S. 377. Friedrich Schlegel, Georg Forster, in: Charakteristiken und Kritiken I (1796-1801), hg. v. Hans Eichner (= Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe 2), Paderborn 1967, S. 79 f; vgl. auch. Ernst Behler, Von der romantischen Kunstkritik zur modernen Hermeneutik, in: Silvio Vietta u. Dirk Kemper (Hrsg.), Ästhetische Modern in Europa. Grundzüge und Problemzusammenhänge seit der Romantik, München 1997, S. 142. Finscher, Zum Begriff der Klassik in der Musik, S. 22, genau so auch wieder im Art. Klassik, (wie Anm. !), Sp. 230. James Webster, Rezension von L Finscher, Die Entstehung des klassischen Streichquartetts. Von den Vorformen zur Grundlegung durch Joseph Haydn (= Saarbrücker Studien zur Musikwissenschaft 3), Kassel 1974, in: JAMS 28 (1975), S. 543-549. James Webster, The Concept of Beethoven’s ‘Early Period in the Context of Periodization in General, in: Beethoven Forum 3 (1994), S. 25. Ähnlich auch Carl Dahlhaus in der Einleitung zu Die Musik des 18. Jahrhunderts (= NHbMw 5), Laaber 1985, S. 6. Schon Finscher hatte auf die „Macht der Tradition” hingewiesen, der nur durch eine Erhellung der Begriffsgeschichte begegnet werden kann: Zum Begriff der Klassik in der Musik (wie Anm. 5), S. 12. Chr. Berger: Die Lust an der Form 124 2. Analyse Haydn op. 33,5 Vor diesem Hintergrund möchte ich zunächst ohne Rückgriff auf den problematischen Begriffsapparat einen Sonatensatz Joseph Haydns vorstellen. Dieser Kopfsatz des Streichquartetts op. 33,5 gehört zu einer Werkgruppe, die in der Geschichte des musikwissenschaftlichen Klassik-Konzeptes eine entscheidende Rolle spielt. Haydns 6 Streichquartette op. 33 gelten bis zum heutigen Tage als Gründungsdokument des klassischen Streichquartetts, ohne dass ich die Diskussion darum aufnehmen möchte. Die Quartette erschienen 1782 zuerst bei Haydns Wiener Verleger Artaria und zwar in einer Reihenfolge, die erst 1973 wieder in der Kritischen Gesamtausgabe wiederhergestellt wurde.13 Op. 33, 5, das Quartett in G-Dur (Hob. III, 41), steht dort an erster Stelle und eröffnet so den gesamten Zyklus mit Werken, die Haydn selbst als „von einer Neu, gantz besonderer Art” charakterisiert hat.14 Ein Überblick über den Verlauf der Exposition läßt eine klare Konturierung entsprechend den bekannten Schemata erkennen, die ich nur kurz anreißen will. Der Satz beginnt nach dem vorgeschalteten zweitaktigen „Epigramm”15 mit einem achttaktigen Thema und einer weiterführenden Themengruppe, die schließlich nach einer Wiederholung des Hauptthemengedankens (T. 25-32) die Überleitung in die Dominante vollzieht und den ersten Abschnitt mit einem Halbschluss auf der Doppeldominante beendet. Nach einer Fermate setzt erwartungsgemäß das Seitensatzthema in der Dominante ein, das trotz hörbarer Unterschiede deutliche Strukturgemeinsamkeiten mit dem 1. Thema aufweist.16 Eine Schlussgruppe, die Elemente des 1. und 2. Themas in der gemeinsamen Tonart der Dominante verbindet, beschließt diesen Expositionsabschnitt, bevor eine Quintenkette zur Ausgangsdominante und damit zur Ausgangstonart G-Dur (bzw. Moll in der Durchführung) zurückleitet. Die Norm des Sonatensatzes, die Regeln der Formgestaltung sind in diesem Satz erfüllt, aus dem Verhältnis zwischen dieser Norm und ihrer Konkretisierung in dieser Komposition ergeben sich kaum nennenswerte Spannungen, aus denen heraus das Detail des Geschehens erklärbar werden könnte. Nur an wenigen Punkten des Ablaufs werden Schwierigkeiten angedeutet, die den Weg dieser Exposition begleiten. Allerdings liegen diese eher im harmonischen Bereich als im Bereich des motivischen Vermittelns oder Kontrastierens. Vor allem der B-Dur-Sextakkord in T. 78 wäre hier zu nennen, der wie ein Einbruch in den bis dahin sich scheinbar reibungslos gebenden Ablauf wirkt. Nun komme ich auf das „Epigramm” am Beginn des Satzes zurück, das eindeutig dem Hauptthema des Satzes vorgeschaltet ist: Die Exposition wird erst ab T. 3 wiederholt. Darüber 13 14 15 16 Joseph Haydn, Streichquartette ‚op. 20’ und ‚op. 33’, hrsg. v. Georg Feder u. Sonja Gerlach (= J. Haydn, Werke XIII,3), München 1974, S. 105-111. Joseph Haydn, Gesammelte Briefe und Aufzeichnungen, hg. v. Dénes Bartha, Kassel u. a. 1965, S. 106. Ludwig Finscher, Die Entstehung des klassischen Streichquartetts, S. 247. Ebd. und Markus Bandur: Form und Gehalt in den Streichquartetten Joseph Haydns. Studien zur Theorie der Sonatenform ( = Musikwissenschaftliche Studien 7), Pfaffenweiler 1988, S. 149. 125 Chr. Berger: Die Lust an der Form hinaus setzt es eine Schlussfloskel an den Anfang des Satzes, ja an den Beginn des Zyklus: Dominante – Tonika.17 Zunächst ist dieses Gebilde nichts anderes als ein Tusch oder ein Vorhang, der das folgende Geschehen auf der Bühne des Streichquartetts die Aufmerksamkeit des Hörers einfordert. Aber der musikalischen Geste kommt auch eine satztechnische Funktion zu. Allerdings definiert diese Schlussfloskel keine Tonart, fehlt doch als Ausgleich gegen das bloße harmonische Pendeln die Subdominante. Viel stärker und wirkunsmächtiger ist die metrische Funktion. Im Gefüge der Takte wird der erste Zweitakter als eine Folge leicht-schwer definiert. Diese Bestimmung bewährt sich denn auch beim Durchgang durch das achttaktige Thema: Über den Auftakt hinaus ist es der jeweils 2. Takt der beiden satzartigen Bestandteile des Vordersatzes, der die metrische Betonung trägt: Die Takte 4, 6, 8 sowie der Schlusstakt 10. Auf diese Weise wird die trugschlüssige Folge D-Tp (T. 6/7), die die beiden Halbsätze verbindet, entlastet zugunsten der Subdominante in T. 8, die hier zum ersten Mal erscheint. Und die Dominante des T. 9 führt konsequent auftaktig zum Schlusstakt des Themas in T. 10. Der Schlusston g’ der 1. Violine wird denn auch gleichmäßig von oben (a’ in T. 8) und unten (d’ in T. 9) angegangen, und der Oktav-Umbruch ihrer melodischen Linie am Übergang von T. 8 zu T. 9 als Verstärkung der metrischen Position des T. 8 gegenüber T. 9 erklärbar. Das Zusammenspiel von Metrik und Harmonik am Ende des Themas stellt also nach dem Dominant-Tonika-Beginn des Epigramms die Subdominante in den Vordergrund, ohne die eine Tonart nicht eindeutig definiert werden kann. Verfolgt man das Zusammenspiel dieser beiden Parameter Metrik und Harmonik weiter, so läßt sich zunächst eine Auflösung des bislang so klaren Verhältnisses beobachten. Die Verkürzung des Nachsatzmotives (T. 11-12) von zwei auf einen Takt in T. 15 führt zu einer Aufhebung der klaren zweitaktigen metrischen Positionen, deren Wiederherstellung im Nachsatz (T. 17-23) umso deutlicher wirkt, als dieser 17 18 Vgl. Charles Rosen, Der klassische Stil. Haydn, Mozart, Beethoven, München 1983, S. 84 f. Der Abdruck der Notenbeispiele erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Henle-Verlages München. Chr. Berger: Die Lust an der Form 126 in der Oberquinte genau den Themenschluss ab T. 8 aufgreift. Analog zu T. 8 erhält somit der eMoll-Klang des T. 18 den metrischen Schwerpunkt gegenüber der Dominante des T. 19. Es ist ein e-Moll-Klang mit Sexte g im Bass, also zunächst eine Tp der Ausgangstonart G-Dur. Ein cis’’ in der 1. Vl. im Takt zuvor macht jedoch deutlich, dass dieses e-Moll keine Tonikaparallele ist, sondern über den Basston g auf eine neue Tonart bezogen werden muss. Dieser Basston bleibt denn auch liegen und wird beim nächsten, dominantischen Akkord zur charakteristischen Sept-Dissonanz eines Sekundakkordes. Damit wird der e-Moll-Klang in T. 18 eindeutig als Subdominante über G, versehen mit der charakteristischen Dissonanz e, der Sixte ajouté, bestimmt. Im Zusammenspiel von Metrik und Harmonik wird hier nicht nur wieder eine Subdominante in den Vordergrund gerückt, sondern auch fast wie nebenbei eine Modulation in die Dominanttonart vollzogen. Nur ist dieses D-Dur – und hier bewährt sich Heinrich Christoph Kochs Überblick über den Bau der größeren Perioden eines Sonatensatzes19 – noch nicht die neue Tonart des Seitensatzes, sondern der Quintabsatz der Ausgangstonart. D-Dur bleibt als Dominante noch auf die Haupttonart bezogen. Um dies sofort klarzustellen, wird die Rückführung auf die gleiche Weise vollzogen, nämlich indem das cis in beiden Violinen wieder chromatisch ins c zurückgeholt wird. Daraufhin kann das Hauptthema in der Ausgangstonart wiederholt werden. Erst beim nächsten Mal, wenn diese Nachsatzgruppe nach dem Abschluss des Hauptthemas wieder erklingt, wird die Modulation in den Seitensatzbereich in den Vordergrund gerückt: Die gleiche zwischen den beiden Tonarten vermittelnde Subdominante wird nun über ihre eigene Zwischendominante H-Dur erreicht (T. 35-36), die ganz aus dem harmonischen Zusammenhang herausgehoben erscheint. Hier ist es denn auch der Ton dis, der die Überleitung endgültig vollzieht. Demgegenüber wirkt der folgende Zweitakter wie eine Quintsequenz: H7-e / 19 Heinrich Christoph Koch, Versuch einer Anleitung zur Composition, 3 Bände, Leipzig 1782-1795, Nachdr. Hildesheim 1969. Vgl. Wolfgang Budday: Grundlagen musikalischer Formen der Wiener Klassik. An Hand der zeitgenössischen Theorie von Joseph Riepel und Heinrich Christoph Koch dargestellt an Menuetten und Sonatensätzen (1750-1790), Kassel 1983. 127 Chr. Berger: Die Lust an der Form A7-D. Wieder ist es die Metrik, die den metrischen und damit ineins auch harmonischen Bezug der beiden Dominantformen e als Subdominantparallele und A als D gewährleistet. Das Zusammenspiel von Metrik und Harmonik rückt die Subdominante als Träger der harmonischen Entwicklung in den Vordergrund. An ihr lassen sich die entscheidenden Weichenstellungen verfolgen, die den Weg vom Hauptsatz zum Seitensatz bestimmen. Zugleich wird auf diese Weise der Blick auf einzelne Töne gelenkt, die diesen Weg gleichsam bereiten: das cis in T. 17 sowie die entsprechende Folge cis-c in T. 24. Eine Subdominante ist auch im weiteren Verlauf von Seiten- und Schlusssatz in die einzelnen Kadenzgänge eingefügt, wo ihr ebenfalls eine wegweisende Rolle zukommt. Das wird vor allem im Einbruch des B-Dur-Klanges in T. 78 offensichtlich. Das Seitensatzthema wird in den Takten 58 ff. in eine sequenzierende Terzfallfigur aufgelöst – eine alte barocke Formel, die denn auch völlig regelgerecht nach dem dritten Schritt in eine Kadenz mündet (T. 61-63). Zunächst wird aber von der Subdominante G-Dur aus der Terzfall weitergeführt und mit einem Durchgang durch den Quintenzirkel verknüpft: über H nach E, dessen Terz in der 1. Violine nach g’’, der Septime über A, umgebogen wird, die dann zum Ziel, der Tonika D-Dur in T. 63 führt. Dann leitet noch einmal eine Subdominante, nun die Moll-Variante mit Sixte ajouté e’ in der 1. Violine die Wiederholung der Kadenz ein, wie um das gis’’, das zu weit aus dem Bereich der Dominante herausführte, durch einen abwärts führenden Leitton zurückzuholen. Diese Tendenz wird bei der Wiederholung des Terzfalles, die nun den Themenkopf in der Dominante aufgreift, weiter verstärkt. E-Moll wird im T. 72 erreicht und ausdrücklich durch seine Zwischendominante bestärkt. Erst der B-Dur-Akkord reißt e-Moll aus seiner Sonderstellung heraus. Harmonisch ist es nur verständlich als eine Form der Zwischendominante zu A-Dur, also als Doppeldominante über E ohne Grundton E und Terz (gis), aber mit tiefalterierter Quinte b, None d und kleiner Septime f. E-Moll ist das Scharnier nun nicht nur zwischen Dominante und Tonika, sondern auch zwischen den richtungsweisenden Tönen (h-)dis und b(-d). Chr. Berger: Die Lust an der Form 128 Zugleich erscheinen dank des metrisch eingeschobenen B-Dur-Akkordes zum ersten Mal sowohl die Subdominante als auch die Dominante der Kadenz auf einem metrisch betonten Ort. Entsprechend klar zweitaktig ist auch die abschließende Kadenz der T. 83-89 strukturiert – nur um sich dann wieder in einer chromatischen Rückführung (cis–c) aufzulösen. Ist auf diese Weise das Erscheinen des B-Dur-Akkordes im Hinblick auf bestimmte, fest umrissene Aspekte des Satzes legitimierbar, bleibt doch ein offener Rest, der über diese Strukturen nicht zu erfassen ist. Dieser „anarchische Überschuß” verweist auf jenen „Un-Sinn, der in den vorhandenen Sinnsystemen nicht völlig aufgeht […], andererseits doch die Grenzen vernünftiger Erkenntnis zur Erfahrung bringen” kann.20 3. Alternative Deutungsmuster des Klassischen Gegenüber einer solchen sinnlichen Erfahrung versagt das Bild vom „vernünftigen Gespräch”, mit dem schon die Zeitgenossen einen solchen Satz zu beschreiben versuchten. Die Vorstellung vom Diskurs des Komponisten mit einem Kenner oder Liebhaber, der vor dem Hintergrund seiner Kenntnisse die diffizile Komplexität des Satzverlaufs einzuschätzen weiß, ist zwar dem thematischmotivischen Prozess dieses Satzes durchaus angemessen, verweist aber in seiner Analogie zum Gespräch, das nach klaren grammatikalischen Regeln verläuft, letztlich wieder auf die Beachtung oder Missachtung des vorgegebenen Regelsystems. In guter aufklärerischer Manier versucht sie das Bemühen nachzuzeichnen, solch verstörender sinnlicher Phänomene auf vernünftige Weise Herr zu werden.21 Damit bleibt es aber immer eine „Kommunikation über Kunst”, ohne diejenigen Aspekte erfassen zu können, die den Aspekt der „Kommunikation durch Kunst” berühren.22 Eine andere Möglichkeit, solchen musikalischen Erfahrungen nahe zu kommen, findet sich an einem zunächst überraschenden Ort dargestellt, nämlich in den Musikkritiken E.T.A. Hoffmanns. Er hatte sie gerade in den Jahren in der Leipziger AMZ veröffentlicht, in denen Rochlitz anhand der Sinfonien Beethovens „dem Publikum ein neues ästhetisches Bewusstsein zu vermitteln” suchte.23 Allerdings: warum sollte ein Kritiker, der vom Werk Haydns, Mozarts und vor allem Beethovens behauptete, dass es „in sehr hohem Grade die Romantik 20 21 22 23 Peter von Matt, Die verdächtige Pracht. Über Dichter und Gedichte, München 1998, S. 76. Wie sehr die Kunsttheorie seit dem 17. Jahrhundert von diesem Einbruch fasziniert war, konnte Carsten Zelle nachzeichnen: Die doppelter Ästhetik der Moderne. Revisionen des Schönen von Boileau bis Nietzsche, Stuttgart 1995. Niklas Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft (wie Anm. 7), S. 36. Zur Bedeutung des Diskurs-Modells vgl. Laurenz Lütteken, Das Monologische als Denkform in der Musik zwischen 1760 und 1785 (= Wolfenbütteler Studien zur Aufklärung 24), Tübingen 1998; sowie ders., „Musik in der Aufklärung - Musikalische Aufklärung?”, in: Musiktheorie 14 (1999), S. 213-229. Erich Reimer, Repertoirebildung und Kanonisierung. Zur Vorgeschichte des Klassikbegriffs (wie Anm. 4), S. 248. 129 Chr. Berger: Die Lust an der Form der Musik ausspreche,”24 für eine Diskussion des Klassik-Begriffs nützlich sein? Zudem wird Hoffmann im allgemeinen in eine Linie mit der schwärmerischen Musikanschauung Wackenroders und Tiecks in Verbindung gebracht, von denen er sich nur durch eine Absicherung dieser Schwärmerei durch analytische Beobachtungen unterscheide. Und Hoffmann betont ja auch gleich zu Beginn seiner wohl wichtigsten Rezension, derjenigen zur 5. Sinfonie Beethovens, dass es ihm zunächst um seinen subjektiven Eindruck geht, also darum, „alles das in Worte zu fassen [...], was er bei jener Komposition tief im Gemüte empfand.”25 Nun ist aber Gemüt keineswegs dem Gefühl bei Wackenroder gleichzusetzen. Vielmehr beschreibt Hoffmann hier auf geradezu analytische Weise ein Kommunikationsmodell zwischen Komponist und Hörer: Auf der einen Seite steht der Komponist, der „über ein ‚inneres Reich der Töne’ [verfügt], aus dem er schöpft und mittels seiner Besonnenheit das Gefühlte in das Medium Musik umsetzt. Der Hörer wird von der Musik in das Reich seiner eigenen inneren Töne geführt [wird]. Dieses Reich ist ‚eine Welt, die nichts gemein hat mit der äußeren Sinnenwelt, die ihn umgibt, und in der er alle durch Begriffe bestimmbaren Gefühle zurückläßt, um sich dem Unaussprechlichen hinzugeben’. Diesen letzten Begriff des Unaussprechlichen ersetzt Hoffmann in der späteren Fassung der Fantasiestücke durch den Begriff der ‚unaussprechlichen Sehnsucht’.26 Mag die Terminologie Hoffmann auch als ein intern stimmiges und „funktional differenziertes Begriffssystem” erscheinen,27 so verweisen die Begriffe und ihre nähere Bestimmung über sich hinaus auf einen philosophischen Kontext, auf den Hoffmann gleich zu Beginn seiner Rezension deutlich anspielt. Wenn er davon spricht, dass der Hörer „alle durch Begriffe bestimmbaren Gefühle zurückläßt,”28 um im Gemüte jene „tiefere Verwandtschaft” nachempfinden zu können, die „oft nur aus dem Geiste zum Geiste” spricht,29 so ist eine solche Gemütsempfindung nicht mehr ein Äquivalent für Gefühle. Sie ist vielmehr als ein „Gemütszustand” aufzufassen, den Immanuel Kant als „die Stimmung der Erkenntniskräfte zu einer Erkenntnis überhaupt” bestimmt hatte.30 Nicht ein objektives Urteil über den Gegenstand seiner Betrachtung ist Hoffmanns Ziel, sondern ein subjektives Urteil, das allerdings auf allgemeine Zustimmung abzielt, also ein Urteil über die ästhetische Qualität seines Untersu- 24 25 26 27 28 29 30 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Sinfonie pour 2 Violons [...] par Louis van Beethoven, in: ders., Schriften zur Musik. Aufsätze und Rezensionen, hrsg. von Friedrich Schnapp, München 1963, S. 50. Hoffmann, Sinfonie (wie Anm. 24), S. 23. Oliver Huck, E.T.A. Hoffmann und ‘Beethovens Instrumental-Musik’, in: E.T.A. Hoffmann Jahrbuch 2 (1994), S. 94, die Zitate aus Hoffmann, S. 37 und S. 34, bzw. aus ders., Beethovens Instrumental-Musik, in: Fantasiestücke in Callots Manier, hrsg. v. Walter Müller-Seidel, Darmstadt 1966, S. 41. Huck (wie Anm. 26), S. 93. Hoffmann, Sinfonie (wie Anm. 24), S. 34. Ebd., S. 50. Immanuel Kant, Kritik der ästhetischen Urteilskraft, hg. v. Wilhelm Weischedel (= Werke in 10 Bänden 8), Darmstadt 1968, S. 321 f. (§21, B 15). Chr. Berger: Die Lust an der Form 130 hungsgegenstandes, für das Immanuel Kant die Bedingungen in seiner 1790 erschienenen Kritik der Urteilskraft formuliert hatte. Dabei sei nicht verschwiegen, dass sich Hoffmann, auch darin ein getreuer Verehrer Jean Pauls, eher abfällig über Kant geäußert hat, den er auch während seines Studiums in Königsberg mit keinem Wort erwähnt. Aber die Grundgedanken der Kritik der Urteilskraft könnte er durchaus über Karl Leonhard Reinholds Darstellung „Ueber das Fundament der Geschmackslehre”31 oder über August Wilhelm Schlegels Berliner „Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst”32 kennen gelernt haben, die einen ausführlichen Abschnitt über Kants Ästhetik enthalten. Dieses Werk liefert auch den Schlüssel für weitere Teile des Begriffssystems, das Hoffmann einsetzt. Nur den Terminus „Besonnenheit”, die den Komponist auszeichnet, hat Hoffmann wohl aus Jean Pauls Vorschule der Ästhetik übernommen.33 In der Kantschen Terminologie, die diese Vorstellung allgemeiner und präziser zu fassen vermag, entspricht der Besonnenheit das Vermögen des Genies, dasjenige hervorzubringen, „wozu sich keine bestimmte Regel geben läßt.” Die hervorragende Eigenschaft des Genies ist folglich die „Originalität.” Allerdings, und dies ist das entscheidende Regulativ im Sinne der Besonnenheit, müssen die Erzeugnisse dieses Genies „exemplarisch” sein, also „anderen doch dazu, d.i. zum Richtmaß oder Regel der Beurteilung, dienen.”34 Dem Hörer schließt diese Musik „ein unbekanntes Reich auf: eine Welt, die nichts gemein hat mit der äußeren Sinnenwelt,”35 sie setzt also bei ihm das „freie Spiel der Vorstellungskräfte” in Gang.36 Frei ist dieses Spiel der Erkenntniskräfte, weil es nicht durch einen bestimmten Begriff „auf eine besondere Erkenntnisregel” eingeschränkt wird,37 gleichwohl ist es gleichsam das Gegenstück zur Besonnenheit des Komponisten, weil an diesem Spiel Ein- 31 32 33 34 35 36 37 Karl Leonhard Reinhold, Ueber das Fundament der Geschmackslehre, in: Beyträge zur Berichtigung bisheriger Missverständnisse der Philosophen, Bd. 2, Jena 1794, S. 369-408. August Wilhelm Schlegel „Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst”, in: Vorlesungen über Ästhetik I [17981803], hg. v. Ernst Behler (= August Wilhelm Schlegel. Kritische Ausgabe der Vorlesungen 1), Paderborn 1989, S. 228-251. Jean Paul [d.i. Friedrich Richter], Vorschule der Ästhetik, hg. v. Norbert Miller (= Werke I, 5), München 1963, §12, S. 56 f.: „Sie [d.i. die Besonnenheit] setzt in jedem Grade ein Gleichgewicht und einen Wechselstreit zwischen Tun und Leiden, zwischen Sub- und Objekt voraus.” Sie fordert „das Äquilibrieren zwischen äußerer und innerer Welt.” In diesem Terminus, den Jean Paul durchaus im ethischen Sinne der philosophischen Schultradition des 18. Jahrhunderts verwendet (vgl. Langenbach, W., „Art.: Besonnenheit II.”, in: J. Ritter u. K. Gründer (Hgg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 1, Darmstadt 1971, Sp. 849), scheint noch einmal der Zusammenhang von „Ästhetik, Ordnung und Lebenswelt” auf, wie er von den Popularphilosophen des 18. Jahrhunderts entwickelt worden war (vgl. Doris Bachmann-Medick, Die ästhetische Ordnung des Handelns. Moralphilosophie und Ästhetik in der Popularphilosophie des 18. Jahrhunderts, Stuttgart 1989, S. 5). So versucht schon Christian Garve mit Hilfe des „räsonnierenden Verstandes” den Dichter vom Schwärmer abzuheben: „Über die Schwärmerey”, in: Versuche über verschieden Gegenstände aus der Moral, der Literatur und dem gesellschaftlichen Leben, 5. Theil, Breslau 1802, Nachdr. Hildesheim 1985, S. 380. Kant (wie Anm. 30), S. 406 (§46, S: B 182). Hoffmann, Sinfonie (wie Anm. 24), S. 34. Kant (wie Anm. 30), S. 296 (§9, B 28). Ebd. 131 Chr. Berger: Die Lust an der Form ildungskraft und Verstand beteiligt sind, die garantieren, dass ein solches Urteil, das aus diesem Spiel heraus gefällt wird, allgemein mitteilbar sein muss. Weiterhin erzeugt dieses Spiel ein Gefühl der Lust, ein Gefühl, das nicht durch bloßes Vergnügen oder Wohlgefallen erregt wird, es ist weder angenehm noch gut, sondern schön, d.h. es ist etwas, „was [...] bloß gefällt.”38 Hoffmann fällt also ein Urteil, dem die „ästhetische Qualität der Allgemeinheit, d.i. der Gültigkeit für jedermann”39 zukommt. Damit hat er sich in dieser Rezension die Gedanken des Königsberger Philosophen, die für die zeitgenössischen wie für die heutigen Leser gleichermaßen schwierig erscheinen, für seine Absicht zunutze gemacht, um ein tieferes Verständnis für das Werk Beethovens zu gewinnen. Und die Bezeichnung, dass eine solche Musik romantisch sei, geht wohl in erster Linie auf Friedrich Schlegels Bestimmung dieses Begriffs im 116. Athenäums-Fragment zurück, in dem Schlegel die romantische Poesie von anderen Dichtarten absetzt, die „fertig” sind und nun „vollständig zergliedert werden” können: „Die romantische Dichtart ist noch im Werden [...] Sie kann durch keine Theorie erschöpft werde, und nur eine divinatorische Kritik dürfte es wagen, ihr Ideal charakterisieren zu wollen.”40 Für Hoffmann, den großen Bewunderer Mozarts, traf eine solche Bestimmung nicht nur auf Beethovens, sondern ebenso und besser noch auf Haydns und Mozarts Musik zu.41 Vor dem Hintergrund dieses ästhetischen Modells kommt den analytischen Beobachtungen Hoffmanns eine besondere Bedeutung zu. Einerseits sind sie der Nachweis für die „Besonnenheit” Beethovens, also dafür , dass es sich bei seinen Schöpfungen nicht um „originalen Unsinn” handelt.42 Zum andern bemüht sich Hoffmann auf diese Weise, diejenigen Strukturen herauszuarbeiten, die das freie Spiel der Vorstellungskräfte beim Hörer in Gang setzen, gleichwohl aber nicht auf einen Begriff gebracht werden können, oder, um noch einmal Kants Worte zu verwenden, „die Zweckmäßigkeit der Form nach” darzustellen,43 auf der allein ein reines Geschmacksurteil gründen kann. Hoffmann hat in dieser Rezension wohl als erster die Möglichkeiten genutzt, die in Kants Kritik der Urteilskraft für die Betrachtung gerade musikalischer Kunstwerke verborgen liegen – verborgen, weil Kant selber aufgrund seiner vollkommenen Unmusikalität die Auswirkungen seiner Ästhetik auf die Musik nicht zu erfassen vermochte, im Gegenteil der Musik eigentlich jeglichen Kunstcharakter abzusprechen versuchte, eine Einschätzung, die bis zum heutigen Tage die Kantsche Ästhetik gewissermaßen ins Abseits gerückt hat. Dabei gibt es zahlreiche Versuche, zuletzt vor allem von Norbert Eli- 38 39 40 41 42 43 Kant (wie Anm. 30), S. 287 (§5, B 15). Ebd., S. 293 (§8, B 25). Friedrich Schlegel, Athenäums-Fragment 116 (1797), in: , in: Charakteristiken und Kritiken I (1796-1801), hrsg. v. Hans Eichner (= Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe 2), Paderborn 1967, S. 183. Vgl. Huck (wie Anm. 26), S. 98. Kant (wie Anm. 30), S. 406 (§46, B 182). Ebd., S. 299 (§10, B 33). Chr. Berger: Die Lust an der Form 132 as und von Pierre Bourdieu,44 unter Berücksichtigung der großen sozialen und institutionsgeschichtlicher Umwälzungen der Jahre um 1780 die beiden geistesgeschichtlichen Ereignisse, nämlich Kants Philosophie der ästhetischen Autonomie des Subjekts und die Herausbildung einer dezidiert autonomen Instrumentalmusik in Wien, als historische Erscheinungen einer gemeinsamen Epoche zu interpretieren.45 Angesichts dieser Bemühungen erscheint es geradezu abwegig, eine später entwickelte Theorie, die ganz andere historische Umständen widerspiegelt, zur ästhetischen Einschätzung Haydns verwenden zu wollen. Allerdings ist Hegels Ästhetik für das 19. und 20. Jahrhundert weit wirkunsmächtiger geworden als Kants Kritik der Urteilskraft. Trotzdem hat es durchaus gewichtige Versuche gegeben, die Anregungen Kants für die Musik fruchtbar zu machen, unter denen Hanslicks Streitschrift Vom Musikalisch-Schönen sicher die größte Wirkung erzielte.46 Aber auch bei Hanslicks Lobpreis der „tönend bewegten Formen” geht es um ein doppeltes Anliegen, nämlich „Form als Inbegriff musikalischer Zusammenhangsbildung… und Form als ‚Abwehr’, Instrument der Verteidigung” einzusetzen.47 Erst die Symboltheorie Nelson Goodmans stellt einen Begriffsapparat zur Verfügung, mit dem wir dem „freien Spiel der Vorstellungskräfte” unbefangener und offener, als es das 19. Jahrhundert in der Nachfolge Hegels vermocht hatte,48 und unter Einschluss auch der sinnlich-affektiven Wirkungen49 gegenübertreten können. Mit ihrer Hilfe läßt sich das Unaussprechbare der Kunst auf keineswegs so geheimnisvolle Kategorien wie „Dichte, Fülle und Exemplifikation” zurückführen.50 Vor allem der Begriff der Exemplifikation, der im Gegensatz zur Denotation das Kunstwerk auf sich selbst zurückverweist, vermag die ästhetische Argumentation vom Vorwurf des bloßen Formalismus, dem die Kantsche Ästhetik von Anfang an ausgesetzt war, zu befreien. Im Gegenteil: Simone Mahrenholz konnte im Anschluss an Nelson Goodman zeigen, dass gerade die Logik musikalischer Prozesse im weitesten Sinne „unseren Weisen der Welterzeugung unter den menschlichen Symbolisationssystemen am weitestgehenden” entspricht.51 In eine solche neue Welt führt Haydn den Hörer mit seinem Streichquartett-Satz, den er zudem mit dem Epigramm als einer deutlichen „anfänglichen Unterscheidung [...] gegen den 44 45 46 47 48 49 50 51 Vgl. Norbert Elias, Mozart. Zur Soziologie eines Genies, hg. v. M. Schröter, Frankfurt a.M. 1991; und Bourdieu (wie Anm. 3), S. 454 (s. auch S. 472, Anm. 17, in der es wohl „1780” statt „1880” heißen muss). Vgl. dazu auch Luhmanns These von der „Ausdifferenzierung des Kunstsystems”: „Jetzt erst wird die Kunst, welcher Art immer, zeitbezogen und zugleich historisch definiert.” (wie Anm. 7, S. 213) Eduard Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen. Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik in der Tonkunst, Wien 11854, Nachdr. Darmstadt 1965, neu hg. v. D. Strauss, Mainz 1990. Bernd Sponheuer, Musik als Kunst und Nicht-Kunst. Untersuchungen zur Dichotomie von ‘hoher’ und ‘niederer’ Musik im musikästhetischen Denken zwischen Kant und Hanslick (= Kieler Schriften zur Musikwissenschaft 30), Kassel 1987, S. 170. Vgl. Gernot Gruber, Mozart verstehen. Ein Versuch, Salzburg 21991, S. 96. vor allem aber S. 232 ff. Vgl. Sponheuer (wie Anm. 47), S. 97 f. Simone Mahrenholz, Musik und Erkenntnis. Eine Studie im Ausgang von Nelson Goodmans Symboltheorie, Stuttgart 1998, S. 53. Ebd., S. 308. 133 Chr. Berger: Die Lust an der Form unmarked space der Welt” abgrenzt.52 Darüber hinaus lenkt dieses Epigramm das Ohr des Hörers wie das Auge des Partiturlesers auf die metrische Komplexität des Stückes. Auf diese Weise gelingt es Haydn, allein mit musikalischen Mitteln ein dichtes Netz von Beziehungen über den gesamten Satz zu legen. Es ist diese „Besonnenheit” des Komponisten, der der Analytiker nachzuspüren sucht. In der Analyse vermag er zugleich das „Gefühl der Lust”, das sich beim Hören des Streichquartetts einstellt, durch seine Beobachtungen zu verstärken und zu fundieren, wissen wir doch Genaueres um die Voraussetzungen und Konsequenzen dieser Besonnenheit. Zugleich ist es wohl das erste Mal in der Musikgeschichte, dass sich diese Besonnenheit allein mit musikalischen Mitteln zu artikulieren vermag. Und so wie in der Philosophie die abstrakte Konstruktion Kants wieder durch Hegels Konkretisierung des Weltgeistes verdinglicht wurde, kehrte auch die Musik für den unbefangenen Hörer nach ihrer Lösung aus religiösen und kultischen Zwängen bald wieder in den sicheren Hort bewährter Fremdreferenzen zurück,53 die dem Hörer erklärende und leitende Hinweise im Umgang mit dieser rätselhaften Kunst zu geben vermögen. Allerdings werden diese Vorgaben nun nicht mehr von kultischen, sondern von eher kunstreligiösen Vorgaben geprägt.54 Schon E. T. A. Hoffmanns Kapellmeister Kreisler beklagte: „Wahrhaftig, mit keiner Kunst wird so viel verdammter Mißbrauch getrieben, als mit der herrlichen, heiligen Musika, die in ihrem zarten Wesen so leicht entweiht wird!”55 Gegenüber diesem Missbrauch wird Haydns Streichquartett zu einem „klassischen” Stück, nun aber nicht im Sinne Hegels oder Wendts als verklärtes Objekt einer vergangenen Periode, sondern im Sinne Kants als Muster oder besser: Ansporn für die Nachahmung, das „in irgendeiner nachahmungswürdigen Eigenschaft noch nicht übertroffen” worden ist.56 Dieses Muster, das „anderen [...] zum Richtmaße” dient, 57 ist allerdings nicht durch ein kodifizierbares Merkmalssystem zu erfassen, kann es doch gar nicht „von irgend einer Regel abgeleitet” werden.58 Es wirkt vielmehr als eine vorbildhafte Handlungsanweisung in die Zukunft hinein, um beispielhaft vorzuführen, wie „besonnen” und verantwortungsvoll ein Komponist mit musikalischem Material umgehen sollten, damit der „verdammte Mißbrauch” verhindert werden kann. Genauso ist aber auch der Hörer angesprochen, der diesen Umgang sowohl im Blick auf die Musik der Vergangenheit als auch die seiner Gegenwart üben sollte. Auf diese Weise ließe sich der Klassik-Begriff aus der leeren Hülse eines Epochenbegriffs herauslösen und wieder als ein historisch belegbarer Qualitätsbegriff, der auch analytisch nutzbar gemacht 52 53 54 55 56 57 58 Luhmann (wie Anm. 7), S. 57. Vgl. ebd., S. 271 ff. Vgl. Friedhelm Krummacher, Kunstreligion und religiöse Musik. Zur ästhetischen Problematik geistlicher Musik im 19. Jahrhundert, in: Mf 32 (1979), S. 365-393. E. T. A. Hoffmann, Johannes Kreislers, des Kapellmeisters, musikalische Leiden, in: Fantasiestücke (wie Anm. 25), S. 30. Friedrich Schlegel, Georg Forster (wie Anm. 8), S. 80. Kant (wie Anm. 30), S. 406 (§46, B 182). Ebd., S. 406 (§46, B 181). Chr. Berger: Die Lust an der Form 134 werden kann, in die Diskussion einbringen. Dies kann aber nur in dem Bewusstsein geschehen, dass unser Bemühen beschränkt bleiben muss, denn „die Natur schreibt „nicht der Wissenschaft, sondern der Kunst die Regel vor,”59 oder, um es mit den Worten Hoffmanns auszudrücken, „die Musik bleibt allgemeine Sprache der Natur, in wunderbaren, geheimnisvollen Anklängen spricht sie zu uns, vergeblich ringen wird danach, diese in Zeichen festzubannen, und jenes künstliche Anreihen der Hieroglyphe erhält uns nur die Andeutung dessen, was wir erlauscht.”60 59 60 Kant (wie Anm. 30), S. 407 (§46, B 182). Hoffmann, Johannes Kreislers Lehrbrief, in: Fantasiestücke (wie Anm. 26), S. 326.