Reader herunterladen

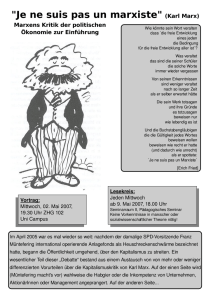

Werbung