Neujahrsempfang_Rede_Prof_Dangschat

Werbung

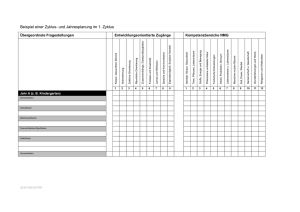

„Gemeinsamer Lebensraum – individueller Lebens(t)raum?“ Jens S. Dangschat, TU Wien, ISRA1 Wir alle lernen englisch, wir alle lernen, wie man mit dem Computer umgeht – zumindest im Wesentlichen. Man sagt, das brauche man heutzutage, wenn man nicht abgekoppelt sein will – weil: Englisch und das Internet benötigen wir fast täglich. Das ist sicherlich nicht ganz falsch – zum mindesten gilt dieses für die Jüngeren und in der Zukunft wird es vermehrt gelten. Was mich hingegen wundert, warum wir nicht in ähnlicher Weise mit einem anderen Zusammenhang eigentlich höherer Relevanz ähnlich umgehen? Ich meine den Raum, die alltägliche Nutzung des Raumes, unseren Lebensraum, unser Raum-Ergreifen und OrtBesetzen. Was ist eigentlich: Raum? Na, das ist doch ganz einfach, wird mancher von Ihnen denken, das haben wir doch in der Schule gelernt, in der Geografie und der Geometrie. Es ist Länge mal Breite mal Höhe, wenn die dritte Dimension hinzukommt. Raum ist eindeutig bestimmbar nach Quadrat- oder Kubikmetern, mit Grenzen, Abständen und Richtungen. Ja, jeder Punkt auf der Erde ist eindeutig bestimmbar nach Längen- und Breitengrad! Stimmt! Und stimmt doch nicht. Raum ist auch schön oder hässlich, angenehm oder nicht, gemütlich oder kalt, vertraut oder fremd, anziehend oder abstoßend – Was hat das mit Quadratmetern zu tun? Oder: Ein Raum wirkt freundlich durch Farben oder Licht, wirkt eher langweilig, weil in ihm „nichts los“ ist, wirkt bedrohlich, weil drei Punks auf der Bank lümmeln oder verunsichernd, weil ein Bettler in der Fußgängerzone sitzt. Raum hat also auch etwas mit den Menschen zu tun, die man dort trifft oder erwartet zu treffen. Raum hat schließlich auch mit Stimmungen zu tun, mit gutem Wetter oder Schneeregen – es gibt Tage, da möchte man die Welt umarmen und Tage, da wird auch die schönste Luxuswohnung zum „goldenen Käfig“. Der Raum wird also interpretiert. Es gibt in der Alltagswelt nicht den „objektiven Raum“ – das sind Hilfskonstruktionen von StadtplanerInnen, GeografInnen und StadtforscherInnen. „Realiäten“ im Raum werden also in den Köpfen hergestellt, in Abhängigkeit von der Tagesform, der jeweiligen sozialen Situation im Raum. Weiter spielt es eine Rolle, wer man ist, welchen Erfahrungshintergrund und welche Spielräume man hat, den Ort sich souverän anzueignen, was wiederum sehr stark von strukturellen Merkmalen wie Alter und Geschlecht, Einkommen und Ethnie, Wertvorstellungen und Mentalitäten abhängt. Ein konkreter Ort wird also immer wieder unterschiedlich wahrgenommen und interpretiert – wir nennen das „konstruiert“ – und dementsprechend wird gehandelt und: eben nicht aufgrund „objektiver Tatsachen“. Ich will heute also über den Raum sprechen – diesen täglichen und doch oftmals wenig reflektierten Begleiter, den Teil unserer selbst, denn wir können weder aus dem physischen Raum heraustreten, noch können wir die permanenten Signale unseres Gehirns über Wahrnehmungen und Bewertungen des Raumes ausschalten. Genauer will ich jedoch über den Lebensraum sprechen und die Probleme um dessen Aneignung. Denn nur Robinson Crusoe hatte dieses Problem nicht, bis eben Freitag auftauchte. Wir alle müssen uns ständig und immer damit auseinandersetzen, was wir im Raum wollen und was die anderen dort bereits tun oder uns signalisieren, dass sie es tun wollen. Auch das Nutzungsrecht des Eigentums regelt nicht, wie die Generationen in einem Haushalt Raum ergreifen – durch Unordnung und zu laute Musik die einen, durch Ordnungen und Ordnungsrufe, Ästhetik des Wohnstils oder Gesprächsthemen die anderen. 1 o.Univ.Prof. Dr. Jens S. Dangschat, Technische Universität Wien, Fakultät für Architektur und Raumplanung, Department Raumentwicklung, Infrastruktur- und Umweltplanung, Fachbereich Soziologie (ISRA), Karlsplatz 13, 1040 Wien, Tel.: +43 1 58801 27311, Fax: +43 1 58801 27399; Mail: [email protected]; URL: http://isra.ruwien.ac.at. 2 Ich habe meinen heutigen Vortrag in vier Teile geteilt: 1. Zum Beginn setze ich mich mit dem Begriff des Lebensraumes auseinander. 2. Im zweiten Schritt werde ich knapp auf die gesellschaftliche Ausdifferenzierung eingehen, denn damit sind sehr unterschiedliche Erwartungen an Lebenswelten und -räume verbunden, die immer weniger „unter einen Hut“ zu bringen sind. 3. Drittens stelle ich – am Beginn des „Jahres der Lebensräume“ – die Frage, was eigentlich Stadtplanung, Städtebau und Architektur dazu beitragen können, einen Lebensraum so zu gestalten, dass sich die Menschen hier wohl fühlen, sie den Raum gerne annehmen und trotz aller Unterschiedlichkeit gemeinsam teilen. 4. Schließlich frage ich Sie, wie das eigentlich geht in einer Stadt wie Feldkirch oder einer anderen Gemeinde, sich seinen Lebensraum anzueignen. Was kann man tun als Bürgerin oder Bürger? 1. Lebensraum Der Begriff „Lebensraum“ wird vielfältig verwendet. Er hat vor allem eine dunkle Vergangenheit. Der Sozialgeograf Friedrich Ratzel (1844-1904) verfasste kurz vor seinem Tode den Roman „Der Lebensraum“, der eher biologistisch angelegt war: Geschichte sei danach der permanente Kampf um Lebensraum – ähnlich sah es die Chicagoer Schule um Park, welche die Mitglieder einer Gesellschaft im Wettbewerb um den geeignetsten Raum ansah, ein prinzipiell biologisches Phänomen von Invasion, Sukzession und Symbiose, das im Falle der „Spezies Menschen“ von der ‚moral order’ überformt war – den Anstandsregeln, wie diese Konkurrenz ausgetragen wird. Ratzel konnte sich nicht dagegen wehren, dass sein Kollege Karl Haushofer nach dem Ersten Weltkrieg eine expansionistische Haltung Deutschlands wissenschaftlich untermauerte und der Alldeutsche Verband die Lebensraum-Theorie mit der Forderung einer expansionistischen deutschen Außenpolitik verband, mit der er eine rege nationalistische und antiliberale Propaganda betrieb. Adolf Hitler schließlich bezog sich 1924 in „Mein Kampf“ auf Haushofer, unterschlug aber die Überzeugung Haushofers für eine gewaltlose und maßvolle Ausdehnung des Deutschen Reiches nach Osten. 1926 erschien schließlich in dieser Tradition der Roman „Volk ohne Raum“ von Hans Grimm – welcher als Stichwortgeber der nationalsozialistischen Expansionspolitik fungierte. In der Biologie und Ökologie hatte der Begriff „Lebensraum“ eine andere Bedeutung, den des Habitat. Mit Habitat ist der Lebensraum einer bestimmten Art gemeint resp. von mehreren Arten, die dann in einer Biozönose, einer Artengemeinschaft, leben. Dem kommt das aktuelle soziologische Verständnis von „Lebensraum“ sehr nahe. Lebensraum ist einerseits ein konkreter Ort, andererseits eine unräumlicher Ort, eine Ideen- und Wertewelt, in denen sich das Leben Einzelner oder von Gemeinschaften abspielt. Ziel des Menschen ist es, in der Auseinandersetzung mit seinem Lebensraum in ein Gleichgewicht des Wohlfühlens zu kommen. Dazu vermag es der Mensch, mit seinen Gedanken und Vorstellungswelten, zunehmend aber auch mit medientechnischer Unterstützung, den Ort der physischen Anwesenheit zu verlassen. Ein anderes soziologisches Synonym ist das „Milieu“ – auch hierbei gilt, dass dieser Begriff sowohl für eine sozial-räumliche Einheit im Sinne einer Nachbarschaft ebenso verwendet werden kann wie für eine Wertegemeinschaft. Was passiert aber, wenn an einem Ort, der als Lebensraum relativ friedlich und einvernehmlich geteilt wird, die Wertegemeinschaft zu bröckeln beginnt? Gestatten Sie mir an dieser Stelle einen kleinen Ausflug in die Theorie sozialer Ungleichheit, um ihnen das Ausmaß gesellschaftlicher Ausdifferenzierung näher zu bringen. 3 2. Gesellschaftliche Ausdifferenzierung Die gesellschaftliche Entwicklung Österreichs war im europäischen Vergleich in besonderem Maße durch eine starke Integration bis weit in die 1980er Jahre gekennzeichnet. Moderne Gesellschaften zeichnen sich jedoch dadurch aus, dass sie sich vielfältig ausdifferenzieren: a) entlang der vertikalen Achse sozio-ökonomischer Ungleichheit (Armuts-ReichtumsGegensätze), b) entlang der horizontalen Achse sozio-kultureller Ungleichheit (Wertemuster, soziale Milieus) und c) entlang es uneinheitlichen Bildes sozio-demgraphischen Ungleichheiten (Altersaufbau, Nationalität). Um diese vielfältige, vielschichtige, sich überlagernden sozialen Ungleichheiten erfassen zu können, hat die Soziologie das alt vertraute Schichtungsmodell aufgegeben resp. ergänzt und bedient sich heute des Milieumodells. Auf dieser Abbildung ist die Milieustruktur von Österreich dargestellt. Wir sehen in der Vertikalen das alte Schichtungsmodell – Ober- resp. obere Mittelschicht, Mittlere Mittelschicht, Untere Mittelschicht / Unterschicht – während in der Horizontalen ein Wertemodell abgetragen ist: Von den traditionellen Werten links, verbunden mit Pflichterfüllung und Ordnung (A), über Konsum-Hedonismus und Postmaterialismus – die Modernisierungsstufen der 1980er und 1990er Jahre (B) – zu dem Patchworking und der Virtualisierung (C), den aktuellen Mustern im Kontext von Individualisierung und Flexibilisierung. In diesem Modell sind nun zehn „Kartoffeln“ angeordnet, denen Namen gegeben wurden – von den Ländlichen bis zu den Modernen Performern. Jedes dieser Milieus ist durch andere Wertvorstellungen bestimmt, die zueinander passen oder nicht. Dieses zeigt sich in Großstädten sehr viel deutlicher als in kleineren oder gar im ländlichen Raum, denn dort sind die Unterschiede nicht so groß, d.h. einige der sozialen Milieus kommen am Land gar nicht vor. Nun passiert in modernen Gesellschaften etwas, dass sich nämlich die Menschen umso eher aus dem Weg gehen, je verschiedener sie sind. Insbesondere dann, wenn die Unterschiede 4 stören, als unüberbrückbar aufgefasst werden und Konfliktstoff liefern. Dann geht man sich lieber aus dem Weg – zeitlich oder räumlich. In größeren Gemeinden, in Städten oder gar Großstädten kann man immer weniger von einheitlichen Erwartungen, Interessenslagen und Verhaltensweisen ausgehen. Die Stadt bietet den Vorteil der Anonymität, wo der Mensch untertauchen kann, wo er Orte findet, an denen er seine Individualität entwickeln und ausleben kann. Nun sind Städte Orte, wo aufgrund ihrer Größe und Heterogenität auf engstem Raum die Gratwanderung zwischen Individualität und Gemeinsamkeit oftmals sehr konfliktreich ist. StadtbewohnerInnen haben für die Ambivalenz des Miteinanders zwei grundlegende sozialräumliche Strategiemuster entwickelt: 1. Das Verhalten im Öffentlichen Raum, der vielfältig ist in seinen Funktionen und der sozialen Zusammensetzung und 2. den Rückzug in die jeweiligen Wohnquartiere, die zunehmend sozial homogen sind. Das hat viele Vorteile, denn nun sind die Lebensräume der Nachbarschaft wieder relativ homogen, man versteht sich, man kennt sich, man ist offen zueinander. Aber man rückt entlang der Unterschiede auseinander, man trifft sich nicht mehr, man kennt sich kaum noch, man verliert den Umgang miteinander – man geht sich nicht nur aus den Augen, sondern auch aus dem Sinn. Das hat im Prinzip zwei negative Folgen: a) Die Bereitschaft, sich übergreifend als Gemeinschaft zu verstehen, verliert an Bedeutung und damit schwächen sich die sozialen Sicherungssysteme und b) man begegnet sich zunehmend mit Vorbehalten, ist verunsichert, hat Angst, man wehrt sich, weist zurück, möchte „die Anderen“ am liebsten „weg haben“. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Auseinanderrückens der Wohnviertel von arm und reich, alt und jung, ÖsterreicherInnen und TürkInnen beginnt der Öffentliche Raum als potenziell gemeinsamer Lebensraum an Bedeutung zu gewinnen – doch er ist häufig nicht mehr Integrations-Arena des mittelalterlichen Marktplatzes, sondern Ort der Auseinandersetzung über „Wem gehört der Raum?“ oder „Wer darf was im Öffentlichen Raum tun“? Verhalten im Öffentlichen Raum Im eher ländlichen Raum und in kleinen Gemeinden wird das Verhalten im Öffentlichen Raum im Wesentlichen durch die Soziale Kontrolle geprägt, d.h. die Menschen selbst stellen die Regeln dafür auf, was erlaubt ist und was nicht. Die Mehrheit setzt die Sanktionen, die letztlich mit darüber bestimmen, ob man dazugehört oder nicht. Dabei orientiert man sich meist an den traditionellen Werten und an der großen Mehrheit der Etablierten. Dieses durchzuhalten ist in der Regel einfach, denn die Unterschiede zwischen den sozialen Gruppen sind nicht sehr groß resp. es gibt bereits eine lange Erfahrung damit, wie man die bestehenden Unterschiede „handelt“; die Außenseiter sind in der Regel eher in der Minderheit und sind untereinander oftmals auch sehr verschieden. Probleme bekommen allenfalls die Zugewanderten, insbesondere dann, wenn deren Kultur sich sehr stark von der der dominanten Mehrheit vor Ort unterscheidet. Probleme bekommen aber auch häufig die Jugendlichen, insbesondere die männlichen. Sie wollen sich häufig demonstrativ gegen die Generation der Eltern abgrenzen und bilden dazu spezifische Formen der Jugendkulturen heraus, die mehr oder weniger provokant auftreten. Die Soziologie, die parallel zur Industrialisierung und dem damit einhergehenden Verstädterungsprozess entstanden ist, hat sich intensiver mit der Frage auseinandergesetzt, wie aus anonymen und meist verschiedenen Individuen eine Stadtgesellschaft entsteht. So sieht Norbert Elias die Entwicklungsgeschichte moderner Gesellschaften als eine Zunahme der Selbstkontrolle (Psychogenese), was umgekehrt bedeutet, dass die gesellschaftliche Kontrolle (Soziogenese) zurückgenommen werden kann. Dieses hat er in den 1940er Jahren 5 geschrieben – er konnte nicht ahnen, dass es in beiden Bereichen erhebliche „Rückschläge“ gibt – wir stellen heute eher fest, dass die Zahl der sozialen Gruppen zunimmt, die den Öffentlichen Raum“ in sehr eigen-zentrierten Art nutzen. Parallel steigt das Ausmaß der Intervention durch Sicherheitskräfte der Öffentlichen Hand, der lokalen Geschäftstreibenden oder sonstiger Initiativen. Der Schriftsteller und Soziologe Richard Sennett beklagt zudem die Privatisierung der Öffentlichkeit und Veröffentlichung des Privaten. Der Sozialpsychologe Irving Goffman hat mit seinem Buch „Wir alle spielen Theater“ das Verhalten im Öffentlichen Raum als Rollenspiel interpretiert. Er unterscheidet in Vorder- und Hinterbühne sozialer Interaktion. VorderbühnenVerhalten ist das offiziell zur Schau gestellte, das „Verkaufen“ einer Person als Individuum, ist aber auch das fein abgestimmte Spiel des miteinander Umgehens. Aus sicherer Entfernung kann „das Fremde“ betrachtet werden, man kann sich näher darauf einlassen oder aber es eben lassen. Auf der Hinterbühne findet das Private, das Nicht-Öffentliche statt – so sollte es zumindest sein. Je mehr das Verhalten von Minderheiten im Raum als negativ, störend, verunsichernd oder bedrohlich angesehen wird, umso eher tritt ein spezifischer Kreislauf auf: Die lokalen Medien berichten, die Bürgerinnen und Bürger beginnen, die Pro’s und Con’s zu diskutieren, die Polizei marschiert einmal prophylaktisch auf, ermahnt und sorgt für Ordnung. Doch es geht weiter, der Sommer sorgt für Aufregung, der Bürgermeister positioniert sich, die Opposition fordert, Aktionismus ist angesagt: Sperrgebietsverordnung, Kameras, Schäferhund? Aufräumen und Ausräumen? Es gibt da noch die zweite Ebene, die Lebensräume der eher homogenen Wohnviertel. Doch auch hier gibt es Hierarchien zwischen den „besseren“ und den vernachlässigten. Der zentrale Öffentliche Raum und das Wohnumfeld der Wohnviertel der Bessergestellten – dies sind die Schaufenster der Städte nach draußen – aufgeräumt und ordentlich, neu gestaltet und gepflegt. In den Wohnvierteln der eher ärmeren Bevölkerung sieht es anders aus; dies sind die Integrationsräume für die Zugewanderten, heterogen, nicht immer schön, laut, verunsichernd und manchmal gefährlich. Das bedeutet, dass Lebensräume in einer segregierten Stadt die bestehenden Ungleichheiten vergrößern, denn hier gibt es nicht nur ästhetische, sondern auch städtebauliche und infrastrukturelle Qualitätsunterschiede. 3. Aufgaben von Planung, Städtebau und Architektur Was kann im Jahr der Lebensräume seitens der Stadtplanung, des Städtebaus und der Architektur getan werden? Welche Herausforderungen und Möglichkeiten bestehen? Wie können geeignete Schritte gesetzt werden? Die zentralen Plätze, die „Wohnzimmer aller StadtbewohnerInnen“, sind in der Regel die Orte, auf die die meiste Aufmerksamkeit gerichtet ist. Darüber hinaus besteht der größte Erneuerungs- und Überarbeitungsbedarf in jenen Quartieren, in denen die Sozialstruktur eher problematisch ist. Diese Orte – zentral gelegen oder in den eher problematischen Quartieren – haben einen erhöhten Integrationsbedarf. Das gilt vor allem auch dann, wenn Feldkirch in diesem Jahr das Ziel verfolgt, dass alle FeldkircherInnen in der Stadt sich wohl und daheim fühlen sollen. Dann muss man sich Gedanken darüber machen, wie die unterschiedlichen Interessen und Verhaltensweisen zusammengeführt und überlagert werden können, ohne dass die Konflikte sich dadurch zeigen oder vergrößern. Das bedeutet auch, dass möglicherweise sehr unterschiedliche Interessen und Darstellungsweisen im öffentlichen Raum zusammengeführt werden müssen. Woher kennt eine Stadtverwaltung diese Unterschiede? Nun ist eine Stadt der Größe Feldkirchs übersichtlich, man kennt sich und die andere recht gut – aber es gibt dennoch zunehmend Gruppen, die man weniger gut kennt, die man auch nicht so sehr mag. letztlich auch, weil man sie nicht mehr so recht versteht. 6 Die Statistik in ihrer Kleinräumigkeit sollte dabei helfen können, die räumliche Verteilung sozialer Gruppen zu erkennen und vor allem deren Überlagerungen als mögliche Konfliktpunkte: Alt und Jung, Heimische und Zugewanderte usw. Doch die Statistik lässt uns im Stich, weil es die Unterschiede, von denen ich vorhin gesprochen habe, nicht aufzeigt. Wir wissen über die Wohnbevölkerung allenfalls etwas Demografisches – das ist jedoch zunehmend irrelevant für Wertvorstellungen, Ziele und Handlungsweisen, wir wissen nichts über Einkommen, Berufe und Prestige – d.h. nicht mal das alte Schichtungsmodell ist bekannt; es fehlen erst Recht Informationen zu den sozialen Milieus. Stadtplanung und Stadtforschung tappen also im Dunkeln und stochern allenfalls mit kurzen Stangen im Nebel herum – es gibt kaum einen politischen oder Verwaltungsbereich, der so schlecht statistisch erhellbar ist, wie die Gesellschaft – ausgerechnet, denn wofür tritt denn eine Kommunalpolitik oder Stadtverwaltung an, wenn nicht, den Menschen ein gutes Leben zwischen Arbeit und Freizeit zu ermöglichen? Das Angebot zur Integrationsförderung im Öffentlichen Raum kann auf drei Ebenen liegen: a) der städtebaulichen Form sowie der infrastrukturellen Ausstattung (Planung der physischen Struktur) – der klassische Vorgang bei einer Stadtplanung, b) dem Planungsprozess selbst beim Bau resp. dem Umbau bestehender Plätze – Partizipation als eine bedeutsame Erweiterung, gerade wenn es um alttagstaugliche Räume geht und c) der Aktivierung bei der Nutzung des bestehenden Angebots durch professionelle Institutionen und oder die Nutzenden selbst (‚empowerment’) und der Moderation von Nutzungskonflikten im Öffentlichen Raum – ein noch eher unterbelichteter Teil. Um eine angemessene Analyse der bestehenden Situation, die ja verbessert werden soll, vornehmen zu können, muss man sich erweiterter Verfahren bedienen – wir nennen das Sozialraumanalyse. Dazu muss man an die Orte gehen, die man beplanen will, muss sie sich anschauen, muss Menschen befragen, die mehr darüber wissen, als man sehen kann – ExpertInnen, die die Geschichte des Ortes kennen, die Konflikte und möglicherweise ihre Lösungen, und die anderen ExpertInnen, die dort leben, weil sie die besten Fachleute ihrer Lebensräume sind: Was ist gut, was ist schlecht, was stört und was fehlt? Die PlanerInnen nennen so etwas Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse und lernen das in ihrer Ausbildung – jedoch meistens auf der Basis von Statistiken über Sozial-, Städtebau-, Wohnbau- und Infrastrukturen, aus denen sie mit Hilfe Geografischer Informationssysteme schöne Karten zaubern. Doch das reicht nicht aus. Dass man so die Sozialstruktur nicht angemessen erfassen kann, habe ich schon erwähnt, man lässt die Menschen in ihrer Differenziertheit außen vor. Da hilft es auch nichts, wenn ich sie später im Zuge von Beteiligungsverfahren wieder hereinhole, was in Vorarlberg generell ja vorbildlich für Österreich gemacht wird – insbesondere im Gegensatz zum feudalen Wien, wo die Obrigkeit noch alles am Besten weiß. Ein zweites Dilemma ist das Raumverständnis. Der Blick der Fachleute geht vom Raum als leerer Schachtel aus, die mit Strukturdaten gefüllt ist; sie Trennen den Ort vom Sozialen, dabei müssten sie als Alltagsmenschen besser wissen, dass eine noch so ungemütliche Gastwirtschaft als angenehm empfunden wird, wenn die Gespräche gut sind, und auch der bestgestaltete Platz dann fad ist, wenn niemand da ist – oder die Falschen. Ein gesellschaftlicher Raum – und ein Lebensraum ist immer ein gesellschaftlicher Raum – ist also keine baulich-physische Struktur, die man vom Rest trennen kann. Der Rest sind Menschen mit ihren sichtbaren Eigenschaften, mit ihren Verhaltensweisen und ist eine komplizierte und komplexe Welt von Zeichen und Symbolen, die auch als Vorurteils-Bilder über den Raum existieren. Und jeder Raum wird hergestellt, wird „gemacht“ – von den Verordnungen einer Stadtplanung, über Marktgesetze und politische Entscheidungen, von Rechtstiteln und gesellschaftlichen Konventionen. 7 Wir müssen also den potenziellen Handlungsraum als gesellschaftlichen Raum erfahren. Wir arbeiten dann mit „gedanklichen Karten“, cognitive mappings“, in denen die Aufenthaltsorte sozialer Gruppen ebenso eingetragen sind, wie die Bewegungsbilder. Menschen lernen in ihrem sozial-räumlichen Verhalten, wenn auch manchmal eher unbewusst und nicht immer zielstrebig und konsequent. Wenn der Lebensraum weit ist, findet jede ihren und jeder seinen Platz, kann ihn besetzten und notfalls verteidigen, kann von dort aus zuschauen und sich zu anderen hinbewegen – kein Problem. Vor dem Hintergrund zunehmender gesellschaftlicher Ausdifferenzierungen werden die Orte jedoch enger, weil der Abstand immer wichtiger wird. Menschen haben jedoch sehr unterschiedliche Möglichkeiten, auf zu enge Situationen zu reagieren: a) Zu Hause Bleiben resp. das Aufsuchen anderer Orte in der Stadt resp. durch Wochenendtrips etc. (Exit-Strategie), b) durch Protest, demonstratives Besetzen (skaten), Zeichen setzen (Graffitis) und Provozieren von Konflikten um die Nutzung des Öffentlichen Raumes (Voice-Strategie), c) eine zeitlich und räumlich selektive Form des Nutzens des gemeinsamen Öffentlichen Raumes durch subtile Formen des Ausweichens und sich aus dem Weg Gehens (Vermeidungsstrategie einer zivilisierten Parallelgesellschaft) und d) durch Aushandlungsstrategien der „angemessenen Nutzung“ resp. der „angemessenen Ausstattung“ des Öffentlichen Raumes, was häufig im Zuge von Stadtplanungs- resp. LA21-Prozessen in Um- und Neubaumaßnahmen eingebunden werden kann (Partizipations- und Aushandlungsstrategie). Diese Optionen können freiwillig gewählt werden oder erzwungen sein. Wenn es das Ziel ist, die Lebensräume so zu gestalten, dass die Menschen sich – je nach dem jeweiligen Interesse – unterschiedliche Räume als Lebensräume vorübergehend aneignen können, dann muss man sich jedoch auch von Vorstellungen trennen, die lange den modernen Städtebau beherrscht haben: Da gibt es den zentralen Platz für alle – dann sollen aber auch alle kommen und sich dort vertragen – und es gibt die hoch spezialisierten Plätze, die durch Beton, Ver- und Gebotsschilder abgesichert sind: Kinderspielplätze mit Ecken für jedes Alter, Senioren-Ruhe-Bänke und Spiel-Tische, „Rasen betreten verboten“, „Kinderspiel nicht erlaubt“ etc. Lebensräume wollen aber erobert und durchstreift werden, sie sollen verschiedentlich nutzbar sein und Vielfalt und Ruhe, Lebendigkeit und Spezialisiertes ermöglichen. Und: man will sich bewegen können. Freiräume sind also keine einzelnen Plätze oder Parks, sondern sind Systeme und Netze mit und zwischen ihnen – dazu gehören Straßen ebenso wie Höfe, naturnahe Räume ebenso wie Autobahnbrücken. Das führt zu dem gegenwärtigen generellen Steuerungsdilemma in der gesellschaftlichen Umbruchsituation, in der wir stecken: Entscheidungen und Festlegungen zu treffen vor dem Hintergrund wachsender Unsicherheiten. Hier behilft man sich heute gern der Beteiligungsverfahren in der Raumplanung und mit sog. „robusten Strukturen“ im Städtebau oder der Architektur. Letzteres führ leider oft zu den „Orten ohne Eigenschaften“ – was es natürlich nicht wirklich gibt, weil es keine „leeren Orte“ gibt. Ich halte die städtebaulichen Versuche, möglicht wenig vorzugeben, für eine Sackgasse des Denkens resp. für das, was der Soziologe Beck mit „organisierter Unverantwortlichkeit“ bezeichnet. Ein möglichst neutraler Ort lässt (fast) alles zu, legt aber kaum etwas nahe, macht es den Menschen noch schwieriger, diese Räume anzueignen, weil es zu wenig Orientierung gibt. Es ist der Ort der Spontaneität und nicht der Routinen – doch Spontaneität lässt sich nicht anordnen und nur schlecht organisieren und hat das Risiko eines erhöhten Störpotenzials. Die Antwort sollte eine Vielfalt von spezifischen Orten in einer Lebensraum-Landschaft sein, mit schnellen und langsamen Abschnitten, Bühnen und Zuschauerplätzen, Meditations- und Eventflächen, Vielfalt und Spezifischem, lautem und leisem, fest gefügtem und temporärem. 8 4. Was können Bürgerinnen und Bürger tun? Nicht nur bei den Beteiligungsverfahren, sondern vor allem bei der jeweiligen Inszenierung der Lebensräume durch die Benutzung sind die BürgerInnen und Bürger angesprochen. Eine Beteiligung an Entscheidungen und insbesondere der planerisch-baulichen Gestaltung der Alltagsräume sind die BürgerInnen gefragt – und sie sollten ihre Rechte auch deutlich einfordern und über den Parteienstatus hinaus auch ausweiten. Wer, wenn nicht die BürgerInnen sind die Fachleute ihrer Alltagswelten und –praktiken? Wer, wenn nicht die BürgerInnen wissen über die Gestaltung ihrer Lebensräume am besten Bescheid? Vor dem Hintergrund zunehmender gesellschaftlicher Unterschiede möchte ich jedoch auf zwei Aspekte eingehen, die mir wichtig erscheinen, weil sonst die damit verbundenen Interessensgegensätze eben nicht integrationsfördernd, sondern ausgrenzend wirken. Die beziehen sich auf die Partizipationsprozesse und auf die Toleranz, Unterschiede im Raum auszuhalten. Die etablierten oder gar gesetzlich vorgeschriebenen Partizipationsverfahren, sind kopf- und sprachlastig; sie unterstützen die gebildeten und selbstbewussten Mittelschichten und benachteiligen alle Anderen. Alle, die sich mit Beteiligungsverfahren auseinandersetzen wissen das, beklagen es bisweilen und lassen nur allzu oft die Pragmatik des Handelns wirksam werden. Das beginnt damit, wer zu solchen Veranstaltungen kommt, resp. wer nicht: Kinder und Jugendliche – obwohl ich weiß, dass gerade hier in Vorarlberg das Projekt „Welt der Kinder“ läuft, das jüngst erst den ÖGUT-Preis für Partizipation bekommen hat. Dennoch: Kinder und Jugendliche werden meist nur zu Spielplätzen und Schulhöfen befragt. Es fehlen die Älteren, die Alleinerziehenden und die intensiv Berufstätigen, es fehlen die Zugewanderten, es fehlen diejenigen, denen es schwer fällt, sich in größerer Runde zu äußern, die wenig Selbstbewussten, es fehlen diejenigen, denen alles Recht ist. Es kommen die Mandatare von Vereinen und Gruppen, es kommen diejenigen, die ihrem Ärger Luft machen, die Vielredner und Selbstdarsteller – es kommen aber auch diejenigen, denen es Spaß macht, sich um ihren Lebensraum zu kümmern, Verantwortung zu übernehmen, etwas zu tun, ihren Beitrag zu leisten, etwas für die Gesellschaft zu tun – das Jahr des Ehrenamtes war ja 2004. Dennoch müssen Partizipationsverfahren dahingehend überdacht werden, ob „reden wir mal darüber“, „bilden wir Arbeitsgruppen“, „machen wir eine Aktion“ das Spektrum dessen abdeckt, wie soziale Gruppen gelernt haben, Probleme zu lösen. Schließlich gibt es kulturelle Kreise, in denen eine Diskussion als Zeichen der Schwäche gilt. Damit meine ich nicht (nur) patriarchale Strukturen von Gesellschaften, die wir für unmodern halten, sondern beispielsweise auch Entscheidungen in Hochschulen, wo die Rektoren und Dekane durch das aktuelle Gesetz cäsarische Macht haben, formal vieles entscheiden können und müssen und wo es keinen Hinweis darauf gibt, worauf diese Entscheidungen aufbauen. Also: Partizipationsverfahren müssen vielfältiger werden und besser reagieren auf unterschiedliche Kulturen der Entscheidungsfindung: Lasst die Kinder diskutieren und die Würdenträger malen! Das zweite Thema ist das schwierigere: Die Zunahme der gesellschaftlichen Heterogenität macht es eigentlich notwendig, die Toleranz gegenüber den zahlreicher und vielfältiger werdenden Anderen zu erhöhen; stattdessen mauern wir uns immer stärker ein in immer kleiner werdende homogene Grüppchen – ziehen uns mit Unseresgleichen zurück, am liebsten hinter hohe Hecken und Mauern. Im Öffentlichen Raum breitet sich Ungeliebtes aus, Verhalten, das wir ablehnen, das uns verunsichert oder schreckt. Wir finden es nicht schön, vermeiden es, hinzusehen, meiden den Ort, fordern, dass dieses alles „aus den Augen und aus dem Sinn gehöre“, verfassen Leserbriefe an die örtliche Zeitung, telefonieren oder schreiben dem Wohnungseigentümer, den Trägern des Öffentlichen Verkehrs, dem Bürgermeister, die Opposition lastet dem unfähigen Bürgermeister alles an – die Folge sind populistisches Handeln, Hau-Ruck- und Hau-Drauf-Maßnahmen, die zwar das Problem nicht lösen, aber die Leadership der verantwortlichen Männer zeigt – „Wir haben es erkannt, wir tun was“. 9 Diese Geschichte spielt so oder ähnlich in jeder Stadt, die Akteure, die politischen Parteien sind austauschbar, dahinter steht jedoch eine große Zahl von Bürgerinnen und Bürgern, die sich überfordert fühlen, die die Verunsicherungen über Arbeitsmarkt und eigene Sicherheit, das Zerbröckeln des eigenen Familienzusammenhalts und die Globalisierung, die Zuwanderung und die Zukunft der eigenen Kinder mit Verunsicherung und Sorge erfüllt. Wenn wir jedoch wirklich Lebensräume schaffen wollen, die allen gehören sollen, dann müssen wir das Gegenteil dessen tun, als es der Zug der Lemminge gegenwärtig tut. Ziehen wir uns in unsere Schutzräume zurück, wo alle so aussehen und denken wie wir, dann erschlaffen die „Muskeln der Toleranz“, dann halten wir nur noch uns selbst aus und die Ängste steigen, bis wir uns völlig einigeln. Die Herausforderung für eine vielschichtige Stadtgesellschaft heißt, Räume zu schaffen für Toleranztrainings über den Abbau von Vorurteilen, differenzierte Blickwinkel, aber eben auch nicht zu vergessen, was die eigene Hausordnung ist. Hierbei werden sich die Orte darin unterscheiden – und das ist vielleicht auch gut so – wie weit die Grenzen sind. Viel wichtiger ist, dass sie eingehalten oder gegebenenfalls an sich ändernde Bedingungen angepasst werden. Es ist also zweierlei nötig: Eine offene Aussprache über ein tolerantes Miteinander und deren Regeln und eine Überwachung der Regeln in der Eigenverantwortung selbstbewussten BürgerInnentums. Dazu gehört Zivilcourage ebenso wie die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme. Das Ergebnis ist der Stolz über eine offene und wenig verunsichernde Stadtgesellschaft mit großen Spielräumen, die eigene Stadt zu nutzen. Dann werden die gemeinsamen Lebensräume auch bespielt, vielfältig genutzt. Dann ziehen sie unterschiedliche Menschen an, die als Bereicherung empfunden werden können. Dann profitiert man von der Vielfalt und muss sich nicht auf die eigene Einfalt zurückziehen. Das Jahr der Lebensräume ist also ein wichtiges Jahr. Es sollte das schrittweise Auseinanderrücken beenden, es sollte den vielfältigen Lebensraum als Qualität erkennbar machen und die Bürgerinnen und Bürger animieren, sich die Gestaltung des eigenen und gemeinsamen Lebensraums zu ihrer Sache zu machen. Dazu müssen sie von Stadt und Land unterstützt werden mit Angeboten des Einmischens in jedem Fall – mit Umbaumaßnahmen unter Umständen. Ich wünsche Feldkirch dabei allen Erfolg – die Ausgangschancen erscheinen mir günstig. Es wäre schön, wenn von Feldkirch und von Vorarlberg insgesamt für ganz Österreich wieder mal eine Vorbildwirkung ausging – Wien hat es in jedem Fall nötig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.