Lexikon der aus Deutschland und Österreich emigrierten Filmschaffe

Werbung

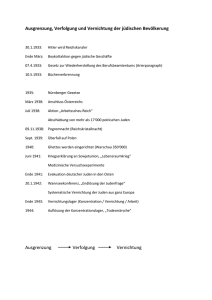

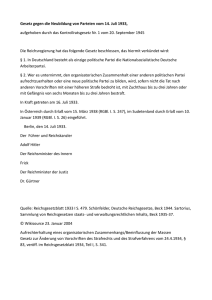

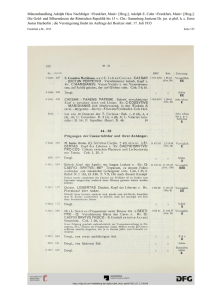

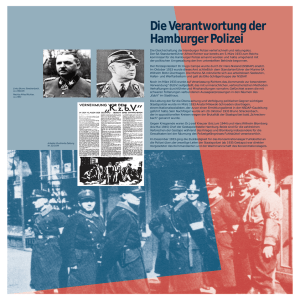

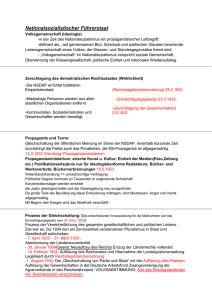

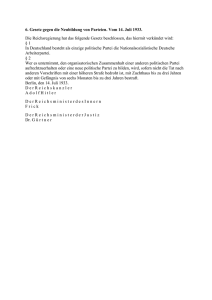

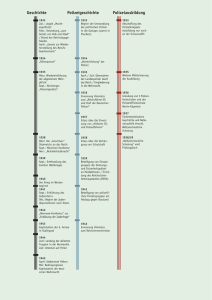

KAY WENIGER „Es wird im Leben dir mehr genommen als gegeben …“ Lexikon der aus Deutschland und Österreich emigrierten Filmschaffenden 1933 bis 1945 Eine Gesamtübersicht ACABUS Biografie Kay Weniger „Es wird im Leben dir mehr genommen als gegeben …“ Lexikon der aus Deutschland und Österreich emigrierten Filmschaffenden 1933 bis 1945 Eine Gesamtübersicht Weniger, Kay: „Es wird im Leben dir mehr genommen als gegeben …“. Lexikon der aus Deutschland und Österreich emigrierten Filmschaffenden 1933 bis 1945. Eine Gesamtübersicht, Hamburg, ACABUS Verlag 2011 Originalausgabe PDF-ebook: ISBN 978-3-86282-050-4 ePub-ebook: ISBN 978-3-86282-142-6 Print: ISBN 978-3-86282-049-8 Lektorat: Julia Boege, ACABUS Verlag Satz: Michelle Meinhardt, ACABUS Verlag Covermotiv: © Y. Papadimitriou - Fotolia.com, © Flanker Umschlaggestaltung: ds, ACABUS Verlag Der ACABUS Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © ACABUS Verlag, Hamburg 2011 Alle Rechte vorbehalten. http://www.acabus-verlag.de Für meine Mutter Inhalt Vorwort 5 Zur systematischen Gliederung 56 Abkürzungen 57 Kapitel I: Ausführliche Biografien 59 Kapitel II: Weitere Emigrantenschicksale – kurz belichtet 544 Kapitel III: Emigranten – Remigranten … und andere Sonderfälle 599 Quellen/Archive und Danksagung Literatur/Presseorgane/Internet (Auswahl) Bildquellen Der Autor Vorwort Das vorliegende Werk, die erste umfassende Gesamtübersicht ihrer Art weltweit, will Tribut zollen ― all denjenigen bis 1933 in Deutschland und bis 1938 in Österreich tätigen Filmschaffenden, die aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 aus dem Deutschen Reich und ab dem 12./13. März 1938 aus dem von Deutschland zu diesem Zeitpunkt annektierten Österreich fliehen mussten bzw. geflohen sind. In Ergänzung zu dem vom selben Autoren 2008 veröffentlichten Band „Zwischen Bühne und Baracke“ werden somit nicht in erster Linie Künstler porträtiert, die seit Hitlers Machtantritt in Deutschland und Österreich in ihren Heimatländern direkter Verfolgung ausgesetzt waren, sondern die sich dem Zugriff nationalsozialistischer Verfolgung und Repression ― vorerst wie endgültig ― entziehen konnten. Die nachfolgenden gut 575 Biografien zeichnen erstmals en détail die weiteren Lebenswege der Ausgestoßenen nach dem Ende ihrer Filmkarrieren nach; so beispielsweise die einst populärer Schauspielerinnen wie Margot Walter, Franziska Gaal, Claire Rommer, Ery Bos sowie die der Stummfilmdiva Ellen Richter (und ihres Regie führenden Mannes Willi Wolff). Am Beispiel dieses Ehepaares lässt sich besonders exemplarisch eine für diese Zeit nicht atypisch beschwerlich verlaufende Flucht von Exilstation zu Exilstation zu Exilstation dokumentieren ― immer die NS-Schergen im Genick. Publiziert werden überdies die bislang unbekannten Sterbedaten von zahlreichen verschollen geglaubten Filmaktiven wie etwa die des Stummfilmbeaus Bernd Aldor, die des Kameramanns Viktor Gluck, die der Filmarchitekten August Rinaldi und Max Heilbronner, die der Schriftstellerin und Drehbuchautorin Ruth Goetz und die der Regisseure Leo Lasko, Paul Merzbach und Max Reichmann. Weiters werden ebenfalls erstmals umfassende Lebensabläufe anderer, geflohener (und weitgehend in Vergessenheit geratener) Kinoschaffender vorgestellt wie die der Spielfilmregisseure Richard Löwenbein und Josef Stein, des Malers und Kostümbildners Albert ‚Ali‘ Hubert, des Dokumentaristen Friedrich Dalsheim, der Drehbuchautoren Katrin Holland, Karl Noti und Josef Than, der Cutter Viktor Gertler, Jean Oser, Wolfgang Loe Bagier und Mark Sorkin sowie der Schauspieler/innen Ilse Bois, Hedwig Schlichter, Lore Mosheim, Hans Rehmann, Grete Freund, Josef Almas, Christiane Grautoff, Hilde Jennings, Martha Angerstein und des Kinderstars Hannele Meierzak. Auch werden zu einer Reihe von Filmschaffenden erstmals die Originalnamen publiziert. So ist bislang völlig im Verborgenen geblieben, dass beispielsweise die bekannte Schauspielerin Ilka Grüning eigentlich Ilka Henriette Grünzweig hieß und ihre Kollegin Hermine Sterler als Minna Stern geboren wurde. Auch wird es sicherlich überraschen, dass sich gleich zwei Porträtierte eines (nicht qua Geburt gegebenen) Namens bedienten, der sich als international leicht verwendbares, kosmopolitisch klingendes Pseudonym verwenden ließ: Der Schauspieler Emil Rameau hieß in Wirklichkeit Emil Pulvermacher, der Drehbuchautor Paul Hans Rameau wurde als Paul Hans Julius Gulder geboren. Den wenig spektakulär erscheinenden Ausreisen zahlreicher Filmflüchtlinge des Jahres 1933, die detailliert Station für Station nachgezeichnet werden, 5 stellt der vorliegende Band mitunter abenteuerliche Fluchten gegenüber wie beispielsweise die des 67jährigen Filmproduzenten Lothar Stark, der inmitten des zweiten Weltkriegs seinen Häschern im wortwörtlichen Sinne bei Nacht und Nebel durch Flucht über die Ostsee entkommen konnte. Zahlreiche seit Jahrzehnten in der Literatur und im Internet kursierende Irrtümer konnten aufgedeckt und korrigiert werden. So ergaben Nachforschungen, dass der spätere Hollywood-Starregisseur Fred Zinnemann nicht, wie bislang geglaubt, in Wien sondern im heutigen Polen und der Kameramann Curt Courant nicht in Berlin sondern im oberschlesischen Kattowitz geboren wurde, dass der Initiator des Phantastischen Films, Henrik Galeen, nicht nach England, sondern nach Schweden zu seinem Sohn Ivar floh und von dort 1940 in die USA weiterreiste, dass die Schauspielerin Betty Amann weder 1905 (sondern 1907) geboren wurde noch 1933 sondern erst 1937 in die USA emigrierte und dass Felix Bressart weder Jahrgang 1892 noch 1893 (sondern 1895) war und eigentlich Sally Breslau hieß. Ebenfalls bis dato unbekannt geblieben ist die Tatsache, dass der jüdische UFAStarregisseur Wilhelm Thiele nicht infolge des Machtantritts der Nationalsozialisten aus Deutschland floh: er befand sich nämlich zu diesem Zeitpunkt gerade auf Reisen, kehrte erst Anfang März 1933 von Gibraltar nach England, wo er bereits seit einigen Monaten in London-Hampstead lebte, zurück und reiste aufgrund der veränderten politischen Umstände in Deutschland im kommenden Vierteljahrhundert nicht mehr nach Berlin sondern blieb im Exil. Nicht minder überraschend ist das Faktum, dass der Kabarettist Max Ehrlich, der 1944 in einer Gaskammer von Auschwitz ermordet werden sollte, sich sieben Jahre zuvor mit Hilfe von Ernst Lubitsch in die USA eingeschifft hatte, wie eine amerikanische Passagierliste belegt. Dort fand er aber offensichtlich keine Beschäftigung (oder erhielt keine Arbeitserlaubnis) und kehrte daraufhin nach Kontinentaleuropa, in sein Verderben, zurück. Über die ausführliche Vorstellung berühmter wie auch mittlerweile vergessener Filmschaffender im Exil hinaus werden in der vorliegenden Gesamtübersicht auch völlig neue Informationen über noch heute bekannte Persönlichkeiten veröffentlicht, darunter solche über die gefeierten Regisseure Reinhold Schünzel, Bertolt Brecht, Hans Behrendt und Victor Barnowsky. Diese Forschungsergebnisse dokumentieren an Hand einzelner Begebenheiten en détail den schwierigen Umgang des Porträtierten mit dem Medium Film (Brecht) oder die demütigenden, unsolidarischen Erfahrungen in der Emigration (Behrendt), die tagtäglichen Anfeindungen durch die NS-Presse (Barnowsky) oder das eigene, in Exilantenkreisen heftig umstrittene Verhalten ― Stichwort ‚Anpassung‘ ― unter den braunen Machthabern (Schünzel). Neue Erkenntnisse finden sich im vorliegenden Band auch zu den Hintergründen bzw. tatsächlichen Gründen, die zum Verlassen Deutschlands bekannter filmaktiver Nichtjuden wie Curt Goetz, Richard Eichberg und Detlef Sierck geführt hatten. Auch die Schicksale einiger in der Emigration „verschollen“ geglaubter Filmkünstler wie das der späteren Holocaust-Opfer Richard Löwenbein und Ernst Mühlrad konnten aufgedeckt werden. Außerdem wurde bei einer Fülle von Exilanten eine bislang noch nie veröffentlichte, präzise Datierung ihres erzwungenen Abgangs, ihrer Flucht aus Deutschland recherchiert. Diese Fluchten vor dem staatlichen NS-Terror waren vor allem immer dann von Erfolg gekrönt, wenn die Fluchtziele außerhalb des europäischen Festlandes und Hitler-Deutschlands Zugriffsmöglichkeiten lagen. In London und vor allem in Los Angeles fanden Hun- 6 derte der einst im deutschen Film aktiven Künstler erneut einen Broterwerb. Einige wenige von den dorthin Geflohenen setzten ihre Karriere durchaus erfolgreich fort, darunter die Schauspieler Adolf Wohlbrück, Peter Lorre und Conrad Veidt, um nur die prominentesten Vertreter ihrer Zunft zu nennen, aber auch die Drehbuchautoren und späteren Starregisseure Billie (in den USA: Billy) Wilder und Hermann Kosterlitz (in den USA: Henry Koster). Eine beträchtliche Anzahl derjenigen Filmemigranten, die sich ― sei es aus nachvollziehbarer wenngleich verhängnisvoller bis törichter Sentimentalität, sei es aus dem naiven Glauben heraus, das nazistische Regime werde nur von kurzer Dauer sein, eine flüchtige, irrlichternde Zeiterscheinung ― in direkter Nachbarschaft zu Deutschland ansiedelten und ihre filmischen Laufbahn in Ländern wie Österreich, der Tschechoslowakei, den Niederlanden, Belgien, Frankreich oder Polen fortsetzten, geriet zwischen März 1938 und Frühjahr 1945 erneut in die Hände derjenigen Peiniger, vor denen sie sich wenige Jahre zuvor und letztlich nur vorübergehend in Sicherheit gebracht hatten. All diesen Menschen aus der Welt des deutschen und österreichischen Films ― den Unbekannten wie den „Stars“ unter ihnen, den Schauspielern wie den Regisseuren, den Drehbuchautoren wie den Produzenten, den Komponisten wie den Firmenmanagern, den Szenenbildnern wie den Kameraleuten, den Kostümbildnern wie den Cuttern, den Sängern wie den Dramaturgen, den Textern wie den Publizisten ― ist dieses Buch gewidmet. Ihnen wurde über Nacht ein elementares Menschenrecht genommen: ein freies Leben in der Heimat ohne Verfolgung und Repression, ohne Demütigungen und Schikanen, ohne Angst und dem Gefühl ständiger Lebensgefahr. Die Emigration entsprach nicht dem Wunsch der Exilanten, sie war seit dem 30. Januar 1933 respektive dem 13. März 1938 zur zwingenden Notwendigkeit geworden, um das eigene Überleben, die physische Existenz und Unversehrtheit zu sichern. Diese Vertreibung bedeutete allzu häufig für den Ausgestossenen eine ungeheure Umstellung, mental wie lingual, kulturell wie konditionell. Auch die eigenen Ansprüche mussten bisweilen massiv zurückgeschraubt werden. Für einstige Publikumslieblinge wie Kurt Gerron und Otto Wallburg, die sich noch bis Jahresbeginn 1933 der innigen Zuneigung ihres Publikums sicher sein konnten, bedeutete das Exil meist einen enorm mühsamen Neubeginn und endete oftmals mit einem Absturz ins Bodenlose und in die (subjektiv so empfundene) Bedeutungslosigkeit. Das durch hingebungsvolle Presseschmeicheleien, überbordende Ovationen und glanzvolle Premieren auf roten Teppichen sowie durch huldigende Fan-Massen über Jahre hinweg gehätschelte und getätschelte Ego einstiger Leinwandidole litt bisweilen Höllenqualen, als dem Jubel erst der staatliche Boykott, dann die Arbeitslosigkeit und schließlich Isolation, blanke Verachtung und Vergessenheit folgten. Exil hieß für den Ausgestoßenen allzu häufig: eine hohe psychische Belastung, finanzielle Engpässe und Existenzängste als Regelfall, weitgehende Unbekanntheit beim ausländischen Publikum, winzig gewordene Theaterbühnen und (im Idealfall) Miniaturangebote beim ausländischen Film, dessen Sprache man oft nur mangelhaft beherrschte. Nicht jeder überstand diese ungeheure Herausforderung unbeschadet. Die Folge all dessen: Frustration und Niedergeschlagenheit, Depression und Verzweiflung. Nicht wenige der Emigranten erkrankten ― physisch wie psychisch ― in den Jahren ihres erzwungenen Exils schwer, wenn sie sich nicht als anpassungsfähig und flexibel erwiesen und keinen Anschluss an das kulturelle Geschehen ihres Gastlandes fanden. Im Gefühl völliger Isolation endete manches Emigrantenschicksal wie das des Conférenciers Paul Nikolaus, das des Stummfilmstars Max Landa oder das des Produktionsleiters Eugen Kürschner mit einer Verzweif- 7 lungstat: dem Selbstmord. Rückblickend konstatierte der bekannte österreichische Schauspieler und Emigrant-Remigrant Leon Askin 1992 in einem Interview lakonisch: „Emigrieren muß gelernt sein“. * * * Am 28. März 1933, gut zwei Wochen nach seiner Ernennung durch Adolf Hitler, hielt der frisch bestallte Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Dr. Joseph Goebbels, im Berliner Hotel Kaiserhof eine richtungweisende Rede vor der Dachorganisation der deutschen Filmschaffenden (Dacho). Darin wurden, wenngleich noch längst nicht im Detail, weitgehende strukturelle, ideologische und persönliche Änderungen in der Filmpolitik angekündigt. Goebbels’ Sprache war bereits hier eindeutig ideologisch („Allerdings ist Kunst nur dann möglich, wenn sie mit ihren Wurzeln in das nationalsozialistische Erdreich eingedrungen ist“) und völkisch-antisemitisch („Allerdings ist der Publikumsgeschmack nicht so, wie er sich im Inneren eines jüdischen Regisseurs abspielt. Man kann kein Bild vom deutschen Volk im luftleeren Raum gewinnen. Man muß dem Volke aufs Maul schauen und selbst im deutschen Erdreich seine Wurzeln eingesetzt haben. Man muß ein Kind dieses Volkes sein“), die Zielrichtung nationalsozialistischer Filmpolitik eindeutig: es galt, nicht weniger als die Beendigung jedweder jüdischer Partizipation am Filmgeschehen im Deutschen Reich durch- und eine völkisch-nationale Filmauffassung einzuführen. Dies bedeutete als erste Maßnahmen faktisch 1. Druck auf deutsche Produktionsfirmen auszuüben, so rasch wie möglich bestehende Verträge und Angestelltenverhältnisse mit Juden zu kündigen und zu beenden, 2. jüdische Künstler bei zukünftigen Projekten in keiner Weise mehr zu berücksichtigen und zu beschäftigen und 3. die Auflösung bzw. Arisierung jüdischer Filmgesellschaften schnellstmöglich voranzutreiben. Die Filmindustrie reagierte sofort, in einer Art vorauseilendem Gehorsam. Nur einen Tag nach dieser wegweisenden Goebbels-Rede, am 29. März 1933, beschloss der Vorstand des größten Filmkonzerns Deutschlands, die UFA, in einer Sitzung in mehreren Punkten dezidiert die Entfernung aller jüdischen Mitarbeiter des Konzerns. In 20 Einzelpunkten wurde namentlich festgelegt, wie ab sofort mit bestimmten UFA-Mitarbeitern, überwiegend wichtige jüdische Leistungsträger wie die Regisseure Ludwig Berger und Erik Charell oder der Produzent Erich Pommer, zu verfahren sei. Dabei schien es für die zukünftige Handhabe mit jüdischen Filmkünstlern völlig unerheblich ― für die Produktionsfirmen wie für das neue Deutschland ― ob man sich mit diesen von staatlicher Seite geforderten Maßnahmen ins eigene Fleisch schnitt oder nicht. Der vom NS-Regime ausgelöste Exodus der Film-Intelligenzija traf in erster Linie das Mutterland des Films selbst: Deutschland. Bei Betrachtung der Filmpremieren des Uraufführungsjahres 1933 fällt auf, dass die künstlerisch bedeutendsten wie kommerziell erfolgreichsten Produktionen allesamt von nach dem 30. Januar 1933 verfemten Produzenten und Regisseuren geschaffen worden sind, die (wohl aus überwiegend vertragsrechtlichen 8 Gründen) nicht augenblicklich von der Filmherstellung ausgeschlossen werden konnten, sondern zumeist erst in der zweiten Jahreshälfte 1933. So lief am 9. Mai 1933 in Berlin die Sänger-Biografie „Ein Lied geht um die Welt“ an, die unmittelbar nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten vom Juden Richard Oswald mit einem Juden in der Hauptrolle (dem Tenor Joseph Schmidt) inszeniert und produziert, von den Juden Ernst Neubach und Heinz Goldberg geschrieben und von dem Juden Hans May mit unvergesslichen Melodien (‚Ein Lied geht um die Welt‘, ‚Heut ist der schönste Tag in meinem Leben‘) zu einem Evergreen des Musikfilms geadelt wurde. Dieses Werk war im nazistischen Deutschland ein überwältigender Kassenerfolg (und wurde erst am 1. Oktober 1937, eben wegen der starken Beteiligung jüdischer Künstler, wieder verboten). Mit der UFA-Produktion „Walzerkrieg“, einem überaus schwungvollen Musikfilm über einen munteren Komponistenwettstreit im 19. Jahrhundert, unterlegt mit Melodien von Johann Strauss und Joseph Lanner, fand am 4. Oktober 1933 ein weiterer Kassenschlager seine Uraufführung in NS-Kinos. Inszeniert wurde diese hochklassig (Renate Müller, Willy Fritsch, Adolf Wohlbrück und Paul Hörbiger) besetzte Qualitätsproduktion vom Juden Ludwig Berger nach einem Drehbuch des Juden Robert Liebmann. Der Jude Kurt Bernhardt wiederum inszenierte in München noch im Sommer 1933 mit „Der Tunnel“ einen ganz ungewöhnlichen und für die Frühzeit des Tonfilms technisch durchaus beeindruckenden Science-Fiction-Film, dessen Premiere am 3. November 1933 stattfand. Die in der NS-Diktatur äußerst wohlgelittenen, prominenten und zum Teil mit hohen Funktionärsposten bedachten Stars dieses ‚Männerfilms‘ (Paul Hartmann, Gustaf Gründgens, Attila Hörbiger) hatten offensichtlich keinerlei Probleme, mit einem Juden zusammenzuarbeiten. Auch der künstlerisch wohl bedeutendste und inszenatorisch subtilste Film des Jahres 1933 wurde im Dritten Reich problemlos uraufgeführt (am 10. März 1933 in Leipzig, sechs Tage darauf erstmals in Berlin) ― ebenfalls mit dem späteren Göring-Protegé Gründgens in einer Hauptrolle. Es handelte sich dabei um die kongeniale Verfilmung von Arthur Schnitzlers Schauspiel „Liebelei“, inszeniert vom Juden Max Ophüls nach einem Drehbuch der Juden Hans Wilhelm und Curt Alexander. Originellerweise wurde dieses Meisterwerk ausgerechnet von den alliierten Militärbehörden 1945 verboten. Selbst der letzte große Publikums- und Kassenhit des Machtergreifungsjahrs 1933 (Uraufführung am 28. Dezember), die musikalisch garnierte Geschlechterspiel-Komödie „Viktor und Viktoria“, stammte aus der Hand eines Autoren und Regisseurs mit jüdischen Wurzeln: Reinhold Schünzel, auf den später noch mehrfach eingegangen werden soll, schuf ein munteres (und nach dem Krieg u.a. in Hollywood neuverfilmtes) Werk, das bis zum heutigen Tage nichts von seinem delikat-pikanten Charme verloren hat. Bis 1937 konnte sich Schünzel mit Sondergenehmigungen als Filmregisseur im Deutschland Adolf Hitlers halten, erst dann entschloss er sich zur Flucht. Nur Fritz Lang, von Hitler wie von Goebbels vor allem wegen seines teutonischen „Nibelungen“-Stummfilmzweiteilers von 1924 hoch geschätzt, hatte Pech. Sein bemerkenswerter Kriminalfilm „Das Testament des Dr. Mabuse“ stieß bei Goebbels auf Ungnade, die Filmzensur ließ ihn nicht passieren und belegte diesen am 29. März 1933 mit einem Aufführungsverbot für das Reich. Dabei war ausgerechnet Lang als einziger dieser Qualitätsregisseure kein Jude … Unmittelbar nach dem 1. April 1933, dem ersten Tag des staatlich organisierten, antijüdischen Boykotts, führten die zentralen Produktionsfirmen inoffiziell ein Berufsverbot für jüdische Filmschaffende ein. An den im Sommer 1933 neugestarteten Filmproduktionen waren kaum mehr jüdische Mitarbeiter beteiligt. Jüdische Schauspieler wie beispielsweise 9 die prominenten Komiker Julius Falkenstein und Otto Wallburg durften jetzt nur noch ausnahmsweise und mit Sondergenehmigung ― Falkenstein im Lustspiel „Das Blumenmädchen vom Grand-Hotel“, Wallburg im leicht tendenziösen Schwank „Konjunkturritter“ ― vor die Kamera treten. Der letzte „volljüdische“, seine jüdische Identität nicht verschleiernde Schauspieler (wie etwa Paul Otto), der im Dritten Reich vor die Kamera treten konnte, war der Alt-Österreicher Heinrich Gotho, dem der Regisseur Harry Piel zum Jahresbeginn 1934 einen winzigen Auftritt in seinem Sensationsfilm „Die Welt ohne Maske“ ermöglichte. Jüdische Produzenten wie Alfred Zeisler, Willi Wolff sowie das Duo Rabinowitsch & Pressburger konnten sich noch bis Ende 1934 bzw. Mitte 1935 halten. Dieser antijüdische Boykott, eine konzertierte Aktion, stieß auf keinerlei Proteste ― nirgendwo in der deutschen Filmlandschaft, unter nichtjüdischen Kollegen etwa, geschweige denn im Reich regte sich nennenswerter Widerstand. Zur Neuordnung der heimischen Filmindustrie befahl das Propagandaministerium per Gesetz am 14. Juli 1933 die Schaffung einer vorläufigen Filmkammer und am 22. September 1933 die einer Reichskulturkammer. Zur Aufnahme in die spätere Reichsfilmkammer war ab sofort ein zu erstellender Ariernachweis erforderlich. Diese staatlichen Maßnahmen lösten eine Menschenwanderung aus, die Deutschland wie der gesamte Kontinent seit den innereuropäischen Verwerfungen infolge der napoleonischen Eroberungskriege eineinviertel Jahrhunderte zuvor nicht mehr erlebt hatte. Mit Beginn des Februars 1933 mussten zahlreiche deutsche Flüchtlinge der Berufssparten Theater und Film in den kommenden sechseinhalb Jahren von Land zu Land ziehen, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Mehrjährige, feste Verträge gab es kaum, die gesetzliche Aufenthaltsdauer war in den Aufnahmeländern meist streng geregelt und wurde oft strikt angewendet. Nach dem Ablauf einer Verpflichtung (etwa für eine Filmrolle oder ein Theaterengagement) drohte den Geduldeten häufig die staatlich angeordnete Abschiebung. Dies wurde natürlich von Staat zu Staat unterschiedlich rigide durchgeführt. Engagements im Rahmen von Gastspielreisen, die den Künstler innerhalb von wenigen Wochen und Monaten etwa von Marienbad (Tschechoslowakei) über Zagreb (Jugoslawien) und Mailand (Italien) bis nach Paris, Brüssel und Scheveningen (Niederlande) führen konnten, waren bis 1939 keine Seltenheit im Leben eines deutschsprachigen Film- und Theater-Emigranten. Die Schweiz beispielsweise, ein bevorzugtes Auftrittsland, stellte Exilkünstlern oft nur eine streng befristete Aufenthaltserlaubnis aus, die oft schon nach wenigen Monaten erlosch. Auch Filmangebote konnten Emigranten aus Deutschland oftmals nur einzeln wahrnehmen; die Möglichkeit ― etwa nach einer einzelnen Filmrolle in der Schweiz oder in Frankreich ― in diesen Ländern über einen längeren Zeitraum sesshaft zu werden, scheiterte oft an der Verweigerung einer weiteren Arbeitserlaubnis. Die Filmund Theaterschaffenden waren ständig in Gefahr, von den Behörden, die den Flüchtlingen allzu häufig feindselig gesinnt gegenüberstanden, wegen Verstoßes gegen die Pass-, Arbeitsund Aufenthaltsbestimmungen ins Dritte Reich abgeschoben zu werden. Erschwerend kam hinzu, dass die Künstler oftmals in hektischer Panik aus Angst vor Verhaftung durch die Gestapo Deutschland verlassen hatten, meist ohne größere Bargeldsummen mitnehmen oder daheim vorhandene Wertgegenstände verkaufen zu können. Die (allzu) spätentschlossenen Fluchtwilligen zahlten zumeist einen hohen Preis für ihr zu langes Zögern ― sie wurden verfolgt und misshandelt, geschlagen oder verschleppt. Andere verübten in der Not 10 Verzweiflungstaten: So vermeldete beispielsweise die in London ansässige Emigrantenpublikation ‚Pem’s-Privat-Berichte‘ in ihrer Ausgabe vom 3. Februar 1938 auf Seite 87 den Tod des Berliner Produzenten (Ondra-Lamac-Filme) und Filmvertrieb-Eigners Artur Hohenberg, der sich am 22. Januar 1938 das Leben genommen habe, weil man ihm den Reisepass entzogen habe. Die Schauspielerin Hilde von Stolz wiederum, die beglaubigterweise mehrfach Juden bei der Ausreise ins Ausland geholfen hatte, wurde bei der Planung ihrer eigenen Flucht im Sommer 1939 vom Ausbruch des 2. Weltkriegs überrascht und musste im Reich bleiben. Die deutschen Behörden zögerten nicht, jüdischen Besitz zu beschlagnahmen und den Fluchtwilligen, so man sie überhaupt ausreisen ließ, eine „Reichsfluchtsteuer“ aufzuerlegen, so dass der durchschnittliche ― also weder weltberühmte noch überaus vermögende ― Exilant in der Regel mittellos in der Fremde strandete. Darüber hinaus besaßen vor allem ältere jüdische Künstler eine bisweilen als hoffnungslos sentimental und in dieser Situation als geradezu leichtsinnig zu bezeichnende Liebe zu ihrer verlorenen Heimat, die angesichts der dort nunmehr herrschenden Machthaber längst nicht mehr die ihre war. So erklärt es sich, dass z.B. viele in Frankreich oder den Benelux-Staaten gestrandeten Emigranten erst 1940 ihr Exilland im Angesicht realer Bedrohung in Form vorrückender Wehrmachtsverbände in letzter Minute zu verlassen suchten, in der vagen Hoffnung, doch noch nach Amerika oder wenigstens nach England entkommen zu können. Für eine beträchtliche Anzahl von ihnen kam die Erkenntnis viel zu spät, dass sie die Chance zur Flucht über den Atlantik hätten ergreifen sollen, als ihnen noch die Möglichkeit offen gestanden hatte. Zu diesen Film-Persönlichkeiten zählte auch der Starkomiker Otto Wallburg. Rund ein halbes Jahrhundert nachdem der deutsche Boxchampion Max Schmeling Wallburg und seine gemeinsam mit ihm in den Niederlanden Kabarett spielenden Emigranten-Kollegen Siegfried Arno und Willy Rosen im Sommer 1937 in Scheveningen besucht hatte, berichtete Schmeling von dieser denkwürdigen Begegnung in einer deutschen Talkshow. Demzufolge habe Wallburg ihm, Schmeling, sein Leid geklagt, dass er nicht verstehe, warum er von Deutschland plötzlich so schlecht behandelt werde und man ihn dort nicht mehr haben wolle und dass er doch dieses Land so sehr liebe und im Weltkrieg seine Knochen für Deutschland hingehalten habe. Dabei habe Wallburg mit tränenerstickter Stimme auf die Auszeichnung mit dem Eisernen Kreuz für seinen Mut an der Front 1915 hingewiesen. Otto Wallburg ließ alle Chancen verstreichen, sich nach England oder Amerika abzusetzen und blieb bis zuletzt in der Nähe seines geliebten Deutschlands, das längst schon nicht mehr „sein“ Deutschland war. Er starb einen elendigen Tod Ende Oktober 1944 in der Gaskammer von Auschwitz … Längst trafen die antisemitischen Maßnahmen der deutschen Reichsregierung, die Filmleute ins Exil treiben sollten, nicht nur deutsche oder österreichische Filmschaffende. Mehrere mit Hitler-Deutschland verbündete Staaten wie Ungarn und Italien übernahmen in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre nolens volens die antisemitischen Bestimmungen und Gesetze des Dritten Reichs. Der vorliegende Band bringt deshalb auch bislang wenig bekannte Fakten und neue Erkenntnisse über Schicksale und den Verbleib einer Reihe von in Deutschland bis 1933 aktiver ungarischer Staatsbürger, die in der deutschen Filmwirtschaft zur Zeit der Weimarer Republik zentrale Funktionen übernommen hatten. Dazu zählen der UFA-Cutter Viktor Gertler, der Fritz-Lang-Schauspieler Oskar Beregi und die Operettensängerin und Filmschauspielerin Rose Barsony. In ihre Heimat zurückgedrängt, wurden sie selbst dort noch Opfer antisemitischer Gesetzgebungen, die infolge deutschen Drucks auch 11 vom Regime Admiral Horthys sukzessive in Ungarn eingeführt worden waren. Alle drei erwähnten Personen blieben zwischen 1938 und 1945 vollkommen filminaktiv. Eine besonders tragische Geschichte bietet das Exilantendasein des ehemaligen Produktionsleiters Eugen Kürschner, ebenfalls ein gebürtiger Ungar. Der Fall Kürschner zeigt exemplarisch, wie weit der Schatten Hitler’scher Rassenpolitik fiel, wie stark die Auswirkung der zwar nur für Deutschland geltenden, jedoch weit über die Reichsgrenzen hinaus greifenden deutschen Gesetze sein konnte. Kürschner hatte 1933 das Deutsche Reich verlassen und ging anschließend immer dorthin, wo er Arbeit finden konnte. Aufgrund des deutschen Drucks auf das faschistische Italien Mussolinis, auch dort eine schärfere Rassengesetzgebung einzuführen, konnte er ab 1937 selbst in Cinecittà keine Arbeit mehr finden. So entschloss sich der ehemalige Produktionsleiter Anfang März 1939 aus purer Verzweiflung, gemeinsam mit Mutter, Bruder und Schwester, den Freitod im Mittelmeer zu suchen, da sich alle anderen Länder zuvor geweigert hatten, ihm und seiner Familie Asyl und Zuflucht zu gewähren. Ein erschütternder, in seinem kompletten Text überlieferter Abschiedsbrief zeugt als letztes Lebensdokument von Kürschners abgrundtiefer Verzweiflung, zugleich exemplarisch für die Notlage vieler seiner Glaubensbrüder jener Jahre. Ein weiteres Beispiel für die grenzüberschreitende Wirkung rassistisch-deutscher Gesetzgebung ist der Fall Hans Behrendt. Dieser 1933 aus Berlin ins Ausland geflohene jüdische Regisseur, der 1942 in Auschwitz ermordet werden sollte, geriet 1936 im vornazistischen Österreich bei der Übernahme einer Filmregie in eine zutiefst unwürdige Posse um Starallüren, Produzentenilloyalität und „halbjüdisches“ Denken eines wie er von den Nazis ausgestoßenen Kollegen. * * * Österreich war naturgemäß für viele Film- und Theaterflüchtlinge aus dem Deutschen Reich seit Februar 1933 die erste und wichtigste Anlaufstation. Es bestanden keine Sprachbarrieren, und die Chancen, dass etablierte Filmschaffende aus Berlin hier Arbeit finden, waren 1933 noch recht mannigfaltig. Zahlreiche Österreicher wie die Schauspielstars Peter Lorre und Oskar Homolka oder die Regieveteranen Rudolf Meinert und Richard Oswald kehrten augenblicklich in die alte Heimat zurück und ließen sich in Österreichs Hauptstadt Wien, die sie in der Regel schon aus der Zeit vor ihrer Tätigkeit in Berlin gut kannten, nieder, um dort beim Film zu arbeiten. Dies gelang in den ersten Monaten nach Anbruch der NS-Diktatur in Deutschland meist problemlos. Einst gefragte Regisseure der zweiten Garnitur wie Max Neufeld, Robert Wohlmuth und Eugen Thiele hingegen fanden jedoch nur selten bis keine Arbeit, ihre Schicksale seit dem erzwungenen Abgang aus Deutschland veränderten sich schlagartig zum Schlechteren. Österreich blieb für die hierhin geflohenen Spitzenkräfte meist nur eine Zwischenstation. Die zunehmend totale Abhängigkeit der österreichischen Filmproduktion vom deutschen Absatzmarkt ließ rasch die Enge des Spielraumes erkennen, die österreichische Produzenten in ihre Kalkulationen bei der Filmherstellung einbeziehen mussten. Das galt seit 1933 in ganz besonderem Maße. Bereits 1934 begannen aus vorauseilendem Gehorsam erste massive Boykottmaßnahmen gegen jüdische Künstler im österreichischen Film zu greifen. Die nationalsozialistische Regierung in Berlin mit ihren rasse- und filmpolitischen Vorstellungen erhöhte den Druck auf Österreichs Filmwirtschaft Jahr für Jahr. Österreichische Filme wurden bald nur noch für den deut- 12 schen Markt zugelassen, wenn keinerlei jüdische Kräfte an ihrer Entstehung beteiligt waren. Jüdische Filmschaffende ― Regisseure, Produzenten, Schauspieler etc. ― wichen daraufhin 1934/35 immer häufiger nach Ungarn aus und drehten, teils in ungarischer, teils in ungarisch-österreichischer Produktion reine Emigrantenfilme, die sich allerdings angesichts des wegfallenden deutschen Marktes nur selten amortisierten. Nahezu ausschließlich jüdische Produzenten wie Erich Morawsky (mit seinen Kompagnons Rudi Loewenthal und Fritz Schulz), der zwischen Budapest und Wien hin und her pendelnde Joe Pasternak, bis 1933 Vertreter der US-Firma Universal in Berlin, Samuel Spiegel, Ernst Neubach und Leo Berg wagten es, in den Jahren 1933-37 die aus Deutschland Vertriebenen zu besetzen. Pasternak konnte mit dem Geld seiner amerikanischen Mutterfirma Universal noch vergleichsweise problemlos österreichisch-ungarische Exilantenproduktionen auf die Beine stellen, bis die Politik in Wien und Budapest dies im Laufe der 30er Jahre unterband. Als sich für die Universal in Mitteleuropa die Situation zuspitzte, ging Pasternak 1936 in die USA, um, zusammen mit seinem in Wien und Budapest drehenden Hausregisseur Hermann Kosterlitz („Kleine Mutti“, „Peter“, „Katharina die Letzte“), den in schwere finanzielle Turbulenzen geratenen Mutterkonzern zu retten. Der offiziell konfessionslose Produzent Oskar Glück (Projektograph-Film) lavierte zwischen rassistisch bedingten Vorgaben aus Berlin und eigenen Besetzungsvorstellungen. War sein erster Wiener Exilanten-Film von 1933, „Großfürstin Alexandra“, noch von diversen jüdischen Mitarbeitern getragen (Regie: der heimgekehrte Wiener Wilhelm Thiele, Drehbuch: Arthur Rebner, Schauspiel: Szöke Szakall) so wurden von Glück zukünftig fast nur noch dem Reich genehme Filmschaffende beschäftigt. Eine Ausnahme war 1936 der reine Exilanten-Film „Fräulein Lilly“, der nahezu ausschließlich von 1933 aus Berlin bzw. von später (1938) aus Wien fliehenden Filmemigranten ausgeführt wurde. Gerade diese Produktion sollte aber auch zeigen, wie wenig Solidarität unter den aus Deutschland herausgedrängten Filmkünstlern herrschte. „Fräulein Lilly“-Star Franziska Gaal, selbst eine aus NS-Deutschland Vertriebene, verhielt sich offensichtlich äußerst divenhaft und verweigerte kategorisch die Zusammenarbeit mit ihrem gleichfalls jüdischen Regisseur Hans Behrendt, wie ,Pem’s-Privat-Berichte‘ in der Ausgabe vom 25. Juni 1936 berichtete. Produzent Glück engagierte daraufhin Behrendts Kollegen Max Neufeld, der sich aber nicht als Regisseur eines „Juden-“ oder „Exilantenfilms“ kompromittieren wollte, da er zur selben Zeit in Berlin vorfühlte, wie die Chancen seiner eventuellen Wiederbeschäftigung als „Halbjude“ im Dritten Reich stünden. So musste namentlich ein dritter jüdischer Regisseur, der weitgehend in Vergessenheit geratene Robert Wohlmuth, mit seinem Namen herhalten. Wie weit welcher der drei Regisseure Anteil an dieser beschämend verlaufenden Filmposse hatte, ist heute im Nachhinein schwer zu bemessen. Auch Glücks ‚arischer‘ Kollege Heinrich Haas von der Styria-Film besetzte bis 1936 die eine oder andere seiner Produktionen mit jüdischen Schauspielern. Nach einer Übereinkunft, die österreichische Filmproduzenten am 20. April 1936 mit dem nationalsozialistischen Deutschland unterzeichnet hatten, gab es de facto keine Arbeitsmöglichkeiten für ‚Nicht-Arier‘ im österreichischen Film. Anfang 1937 entstand mit „Der Pfarrer von Kirchfeld“ der einzige österreichische Film dieses Jahres, an dem jüdische Kräfte (Regisseur Jakob Julius Fleck, Hauptdarsteller Hans Jaray, Drehbuchautor Friedrich Torberg [unter dem Pseudonym Hubert Frohn] etc.) beteiligt gewesen waren. Es war zugleich die letzte unabhängige Produktion Österreichs vor dem März 1938. Fachleute sprechen von insgesamt 32 13 unabhängigen, d.h. nicht antisemitischen Vorgaben (aus Wien oder Berlin) unterworfenen Filmen Österreichs der Jahre 1933-37. Als die deutsche Wehrmacht am 12. März 1938 in Österreich einmarschierte und die Nationalsozialisten am Tag darauf den ‚Anschluss‘ Österreichs an das ‚Großdeutsche Reich‘ Adolf Hitlers vollzogen, strömte eine Flut von antinazistischen, jüdischen, liberalen und politisch links orientierten Künstlern aus dem Land, das vielen von ihnen seit 1933 vorübergehend Schutz geboten hatte. Für einige von diesen Künstlern wie den Schauspielern Fritz Grünbaum und Paul Morgan kam die Flucht vor den nazistischen Häschern zu spät, andere wiederum wie Grünbaums und Morgans Kollegen Leon Askin, Ludwig Stössel und Fritz Schulz wurden nur vorübergehend festgehalten und konnten, als sich die Lage etwas später zeitweilig beruhigen sollte, das annektierte Land (in Richtung Schweiz, Italien, Jugoslawien oder der Tschechoslowakei) verlassen. Auch nichtverfolgte Filmschaffende entschlossen sich seit den dramatischen Märztagen dazu, der neugeschaffenen ‚Ostmark‘ den Rücken zuzukehren. Der zumeist für den ungarisch-stämmigen Unterhaltungsfilm-Regisseur Geza von Bolvary arbeitende Cutter Hermann Haller kehrte 1938 in sein Heimatland Schweiz zurück und wurde nicht nur der wichtigste Schnittmeister des dortigen Films sondern konnte nunmehr auch gelegentlich als Regisseur arbeiten. Der überaus talentierte Kameramann Franz Planer nutzte die Gunst der Stunde, nahm bereits im Herbst 1937 ein Angebot von einer amerikanischen Produktionsfirma an und übersiedelte mit seiner jüdischen Frau nach Hollywood. In seiner über vier Jahrzehnte spannenden Karriere sollte er wie kein anderer Fotograf eine imposante Riege von weiblichen Leinwandstars ins (schmeichelnde) Licht setzen, darunter Brigitte Helm, Lilian Harvey, Zarah Leander, Marianne Hoppe, Marta Eggerth, Katharine Hepburn, Hildegard Knef, Sophia Loren, Marilyn Monroe und zuletzt immer wieder Audrey Hepburn. Ungarn wurde in dem Maße zum Ausweichquartier für deutschsprachige Filmexilanten, in dem Österreich sich ab 1933 dem Druck antisemitischer Filmpolitik-Vorgaben Deutschlands beugte und schließlich gänzlich unterwarf. Anfänglich hatte sich unter Ungarns Kinobetreibern sogar so etwas wie Widerstand gegen die nationalsozialistische Rassenpolitik des Dritten Reichs gebildet, und es wurde ein Boykott gegen den deutschen Film beschlossen, der jedoch bereits im Jahre 1935 auf Druck der Horthy-Regierung beendet wurde. Nachdem in Wien seit 1934 nur noch wenige Arbeitsmöglichkeiten für jüdische Filmschaffende bestanden hatten, wichen einige 1933 aus Berlin vertriebene und in Wien gestrandete Filmschaffende nach Budapest aus. Zeitweilige oder endgültige Heimkehrer aus dem Deutschen Reich waren u.a. die gebürtigen Ungarn Joe Pasternak (Produktion), Szöke Szakall (Schauspiel), Julius (Gyula) von Szöreghy (Schauspiel), Tibor von Halmay (Schauspiel), Stefan (István) Székely (Regie), Karl (Karolyi) Noti (Drehbuch), Eugen (Genö) Szatmari (Drehbuch), Ernst (Ernö) Verebes (Schauspiel), Franziska Gaal (Schauspiel), Andrew (Endre) Marton (Regie), Oskar (Oszkár) Beregi (Schauspiel) und Viktor Gertler (Cutter). Viele von ihnen blieben nur vorübergehend in ihrer alten Heimat, zumal sich im Laufe der ausgehenden 30er Jahre die ungarische Gesetzgebung mehr und mehr der antisemitischen Deutschlands anpasste. Ab 1938 konnte de facto kein ‚Volljude‘ mehr im ungarischen Film arbeiten, und auch so genannte ‚unklare Fälle‘ hatten es nunmehr schwer, Beschäftigung zu finden. Während einige Filmschaffende wie Ernst (Ernö) Verebes, Szöke Szakall, Andrew (Endre) Marton und Franziska Gaal in die USA auswanderten und dort unterschiedlich 14