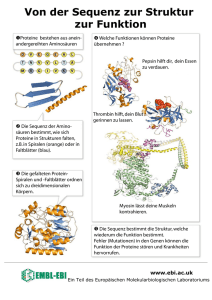

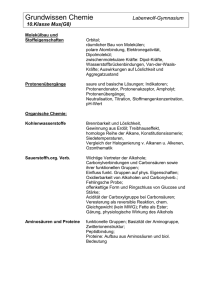

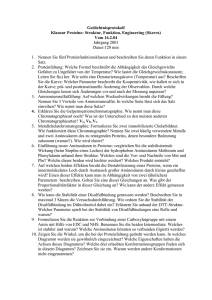

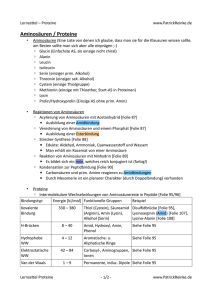

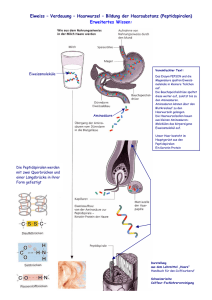

1.3 Proteine

Werbung