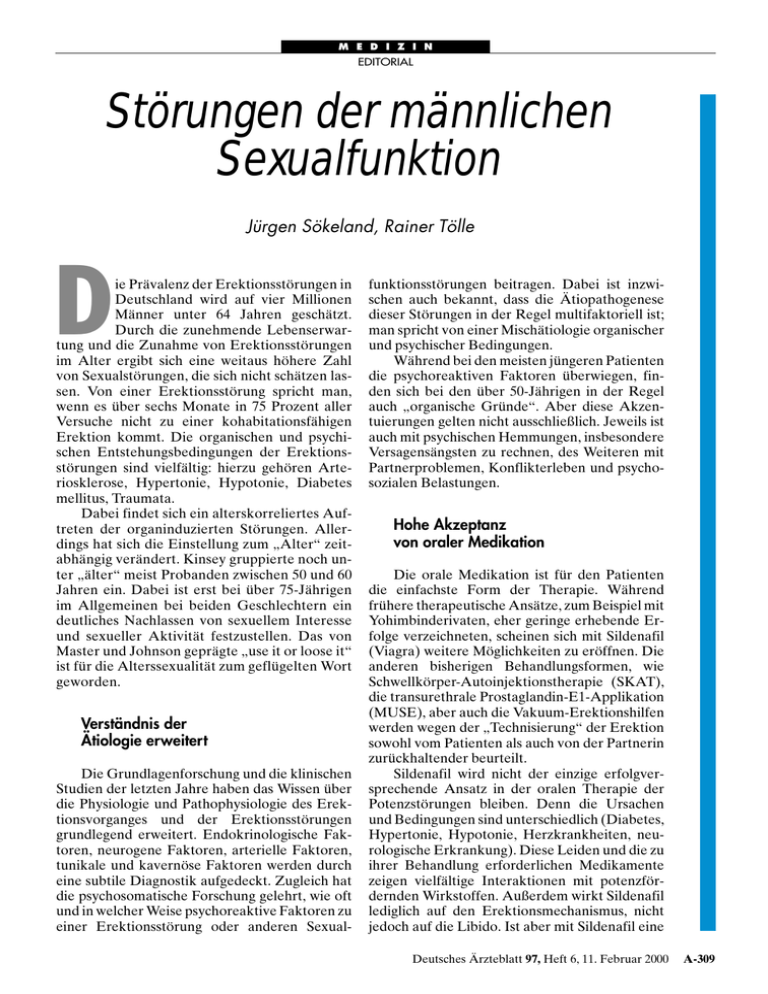

Störungen der männlichen Sexualfunktion

Werbung

M E D I Z I N EDITORIAL Störungen der männlichen Sexualfunktion Jürgen Sökeland, Rainer Tölle D ie Prävalenz der Erektionsstörungen in Deutschland wird auf vier Millionen Männer unter 64 Jahren geschätzt. Durch die zunehmende Lebenserwartung und die Zunahme von Erektionsstörungen im Alter ergibt sich eine weitaus höhere Zahl von Sexualstörungen, die sich nicht schätzen lassen. Von einer Erektionsstörung spricht man, wenn es über sechs Monate in 75 Prozent aller Versuche nicht zu einer kohabitationsfähigen Erektion kommt. Die organischen und psychischen Entstehungsbedingungen der Erektionsstörungen sind vielfältig: hierzu gehören Arteriosklerose, Hypertonie, Hypotonie, Diabetes mellitus, Traumata. Dabei findet sich ein alterskorreliertes Auftreten der organinduzierten Störungen. Allerdings hat sich die Einstellung zum „Alter“ zeitabhängig verändert. Kinsey gruppierte noch unter „älter“ meist Probanden zwischen 50 und 60 Jahren ein. Dabei ist erst bei über 75-Jährigen im Allgemeinen bei beiden Geschlechtern ein deutliches Nachlassen von sexuellem Interesse und sexueller Aktivität festzustellen. Das von Master und Johnson geprägte „use it or loose it“ ist für die Alterssexualität zum geflügelten Wort geworden. Verständnis der Ätiologie erweitert Die Grundlagenforschung und die klinischen Studien der letzten Jahre haben das Wissen über die Physiologie und Pathophysiologie des Erektionsvorganges und der Erektionsstörungen grundlegend erweitert. Endokrinologische Faktoren, neurogene Faktoren, arterielle Faktoren, tunikale und kavernöse Faktoren werden durch eine subtile Diagnostik aufgedeckt. Zugleich hat die psychosomatische Forschung gelehrt, wie oft und in welcher Weise psychoreaktive Faktoren zu einer Erektionsstörung oder anderen Sexual- funktionsstörungen beitragen. Dabei ist inzwischen auch bekannt, dass die Ätiopathogenese dieser Störungen in der Regel multifaktoriell ist; man spricht von einer Mischätiologie organischer und psychischer Bedingungen. Während bei den meisten jüngeren Patienten die psychoreaktiven Faktoren überwiegen, finden sich bei den über 50-Jährigen in der Regel auch „organische Gründe“. Aber diese Akzentuierungen gelten nicht ausschließlich. Jeweils ist auch mit psychischen Hemmungen, insbesondere Versagensängsten zu rechnen, des Weiteren mit Partnerproblemen, Konflikterleben und psychosozialen Belastungen. Hohe Akzeptanz von oraler Medikation Die orale Medikation ist für den Patienten die einfachste Form der Therapie. Während frühere therapeutische Ansätze, zum Beispiel mit Yohimbinderivaten, eher geringe erhebende Erfolge verzeichneten, scheinen sich mit Sildenafil (Viagra) weitere Möglichkeiten zu eröffnen. Die anderen bisherigen Behandlungsformen, wie Schwellkörper-Autoinjektionstherapie (SKAT), die transurethrale Prostaglandin-E1-Applikation (MUSE), aber auch die Vakuum-Erektionshilfen werden wegen der „Technisierung“ der Erektion sowohl vom Patienten als auch von der Partnerin zurückhaltender beurteilt. Sildenafil wird nicht der einzige erfolgversprechende Ansatz in der oralen Therapie der Potenzstörungen bleiben. Denn die Ursachen und Bedingungen sind unterschiedlich (Diabetes, Hypertonie, Hypotonie, Herzkrankheiten, neurologische Erkrankung). Diese Leiden und die zu ihrer Behandlung erforderlichen Medikamente zeigen vielfältige Interaktionen mit potenzfördernden Wirkstoffen. Außerdem wirkt Sildenafil lediglich auf den Erektionsmechanismus, nicht jedoch auf die Libido. Ist aber mit Sildenafil eine Deutsches Ärzteblatt 97, Heft 6, 11. Februar 2000 A-309 M E D I Z I N EDITORIAL neue pharmakologische Ära in der Behandlung der Erektionsstörungen angebrochen? Presseberichte wollen das glauben machen, zum Beispiel Berichte wie: „Weltgesundheitsorganisation veranstaltet Kongress zur erektilen Dysfunktion. Ein Krankheitsbild wird neu bewertet...“. Besteht nun die Gefahr der Überwertung medikamentöser Therapieformen und der Vernachlässigung der persönlichen und partnerschaftlichen Probleme und der entsprechenden Indikationen zur Psychotherapie? Diese Fragen haben die Diskussion über Erektionsstörungen und darüber hinaus über Störungen der Sexualfunktion insgesamt belebt. Das Deutsche Ärzteblatt veröffentlicht in den folgenden Heften hierzu eine Reihe von Arbeiten. Beiträge mit unterschiedlichem Schwerpunkt Über Sildenafil berichtet eine Autorengruppe der Universität München (Schopohl und Mitarbeiter). Die Autoren gehen von der Pathophysiologie und Diagnostik der Erektionsstörungen aus, referieren über die Pharmakologie und berücksichtigen insbesondere die Nebenwirkungen von Sildenafil und erörtern die Indikation. Ergänzt wird diese Studie durch eine Arbeit aus der Urologischen Hochschulklinik Hannover (Stief et al.); hier liegt der Akzent auf den medikamentösen Behandlungen insgesamt, in deren Spektrum Sildenafil einzuordnen ist, wobei auch auf künftige Alternativen, wie auf das neue sublinguale Therapeutikum Apomorphin, das im Gegensatz zu Sildenafil auch die Libido beeinflussen soll, hingewiesen wird. Beide Autorengruppen versäumen nicht, auf andere Dimensionen und Behandlungsmöglichkeiten der Erektionsstörungen hinzuweisen: auf die psychischen Bedingungen, die multifaktorielle Genese, die persönliche Beratung des Patienten, das Einbeziehen des Partners in Diagnostik und Behandlung und die Psychotherapie. Diese Perspektiven werden ausführlich in einem psychosomatischen Beitrag aus der Psychiatrischen Klinik der Hochschule Hannover (Hartmann) besprochen, insbesondere die psychodynamischen Bedingungen und die entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten. Die vierte Arbeit überschreitet in psychotherapeutischer Sicht den Bereich der Erektionsstörungen und beschreibt die Behandlung der Störungen der Sexualfunktion im weiteren Sinne (worunter die Erektionsstörungen eine große A-310 Deutsches Ärzteblatt 97, Heft 6, 11. Februar 2000 Gruppe ausmachen). Sigusch (Institut für Sexualwissenschaften der Universität Frankfurt/Main) erinnert an die Methode von Masters und Johnson, die schon vor 30 Jahren mit der „Paartherapie“ unerwartet hohe Erfolgsquoten erreichte. Jeder Artikel hat eine spezielle Sichtweise, aber nicht ohne Bezug zu anderen Ansätzen. Die Zeit scheint vorüber, in der Urologe, Pharmakologe oder Psychosomatiker die Störungen der Sexualfunktion sozusagen für sich reklamierte und jeder vorrechnete, dass der Ätiologie nach mehr als die Hälfte der Fälle zu seinem Fachgebiet gehöre. Diese Darstellungsweise konnte nicht richtig sein, weil bei einem sehr großen Anteil der Betroffenen somatische und psychische Entstehungsbedingungen zusammentreffen. Somatische Faktoren können sich umso mehr auswirken, wenn psychische Konflikte und Partnerprobleme hinzukommen. Persönliche Probleme führen insbesondere dann zu Sexualstörungen, wenn organische Bedingungen diese sozusagen nahe legen. Bei vielen Patienten erklärt erst die Wechselwirkung der Faktoren die Manifestation der Störung. Zusammengenommen informieren die vier Arbeiten umfassend. Die Synopse ergibt sich aus der Lektüre insgesamt: Die Diagnose ist immer mit einem ausführlichen ärztlichen Gespräch einzuleiten. Sexuelle Funktionsstörung ist nicht nur ein somatisches, nicht nur ein psychisches Problem und oft nicht nur ein Problem des Betroffenen allein, sondern auch der Partnerschaft. Am Anfang der Therapie stehen immer die eingehende Information und Beratung in Form des ärztlichen Gespräches. Eine somatische Behandlung ist psychotherapeutisch zu begleiten. Eine Psychotherapie muss die organischen Bedingungen mit berücksichtigen. Zitierweise dieses Beitrags: Dt Ärztebl 2000; 97: A-309–310 [Heft 6] Anschrift der Verfasser Prof. Dr. med. Jürgen Sökeland Institut für Arbeitsphysiologie Universität Dortmund Abteilung Ergonomie Ardreystraße 67 44139 Dortmund em. Prof. Dr. med. Rainer Tölle Klinik für Psychiatrie Westfälische Wilhelms-Universität Albert-Schweitzer-Straße 11 48149 Münster

![Erektions- und Hormonstörungen beim Mann[...]](http://s1.studylibde.com/store/data/009843633_1-ffb5a6dfc252111a2f009bd2d427fc12-300x300.png)