Voransicht

Werbung

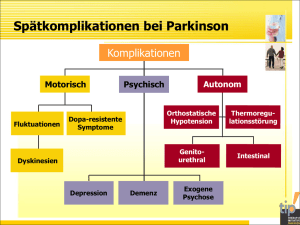

Multiple Sklerose und Morbus Parkinson Reihe 4 Verlauf Material S2 LEK Glossar Mediothek M 1 Multiple Sklerose – schmerzhafte Schübe Bestimmt haben Sie schon von der Krankheit multiple Sklerose (MS) gehört. Doch wie äußert sich diese Krankheit? Erfahren Sie jetzt an einem Fallbeispiel mehr darüber. Multiple Sklerose (MS) – Fallbeispiel 3 6 9 12 Eine 23-jährige Studentin sucht einen Augenarzt auf, da sie auf dem rechten Auge nur noch verschwommen sieht. Außerdem treten vorübergehend Doppelbilder auf. Eine Untersuchung des Augenhintergrundes zeigt eine leichte Schwellung an der Austrittsstelle des Sehnervs aus dem Augapfel (Stauungspapille). Die Patientin berichtet weiterhin über Bewegungs- und Gleichgewichtsstörungen. Der Arzt veranlasst eine Magnetresonanztomografie (MRT) des Gehirns, bei dem sich mehrere frische Läsionen im Bereich der periventrikulären weißen Substanz sowie ein bereits vernarbter Herd im Corpus callosum (Balken) zeigen. Sehstörungen und Stauungspapille deuten auf eine Entzündung des rechten optischen Nervs hin. Zusammen mit den vernarbten und frisch entzündlichen Herden im Gehirn wird die Frühdiagnose einer multiplen Sklerose gestellt und mit einer Interferontherapie begonnen. T H C I S N A R O V Schon gewusst? Corpus callosum (Balken): Verbindung zwischen den beiden Großhirnhälften. Diese Struktur enthält rund 250 Millionen Nervenfasern. © Kasuga Huang II/G1 Kernspinresonanz: Atomkerne absorbieren und emittieren in einem konstanten Magnetfeld elektromagnetische Wechselfelder. Läsion: Begriff, der in der Medizin für Verletzungen und Störungen verwendet wird. Magnetresonanztomografie (MRT): bildgebendes Verfahren, mit dem ohne einen Eingriff Gewebestrukturen sichtbar gemacht werden können. Das Verfahren basiert auf dem physikalischen Effekt der Kernspinresonanz. Daher wird für das Verfahren auch die Bezeichnung „Kernspintomografie“ verwendet. Auch die englische Bezeichnung „Magnetic Resonance Imaging“ (MRI) ist gebräuchlich. Abbildung 1: Gerät zur Durchführung einer Magnetresonanztomografie (MRT) Periventrikulär: Mit diesem Begriff wird die Lage bezeichnet. Er bedeutet so viel wie „um den Ventrikel“ herum. Mit Ventrikel ist einer der vier mit Hirnwasser gefüllten Hohlräume (Hirnventrikel) im Gehirn gemeint. Weiße Substanz (Substantia alba): Gewebe im Zentralnervensystem mit hohem Anteil an myelinisierten Nervenfasern (Axonen). Die Myelinscheiden sorgen dabei für die weiße Farbe. Im Gehirn liegt die weiße Substanz innen. 84 RAAbits Biologie März 2015 Abbildung 2: Beispiel für eine MRT-Aufnahme Multiple Sklerose und Morbus Parkinson Reihe 4 Verlauf Material S8 LEK Glossar Mediothek Lösungen (M 2) Aufgabe 1 Aussage R F Formulieren Sie hier gegebenenfalls die richtige Aussage! Der Abbau der Myelinschicht führt zu einer Reaktion des Immunsystems gegen körpereigene Proteine. x Die Reaktion des Immunsystems gegen körpereigene Proteine führt zum Abbau der Myelinschicht. MS ist eine Erkrankung des peripheren Nervensystems, da vor allem Sensibilität und Motorik in ihrer Funktion betroffen sind. x MS ist eine Erkrankung des Zentralnervensystems. Die Störungen der Sensibilität und Motorik werden durch zentralnervöse Prozesse ausgelöst. Eine intakte Myelinscheide ist die wichtigste Voraussetzung für die schnelle Weiterleitung von Aktionspotenzialen. II/G1 T H C x I S N A R O MS-Patienten sitzen mit 30 Jahren im Rollstuhl. V x Aufgrund des unterschiedlichen Verlaufs und der komplexen Symptomatik kann eine generelle Aussage nicht gemacht werden. Grundsätzlich führt die medikamentöse Therapie zur deutlichen Verbesserung der Symptome. Aufgabe 2 Zu 1.: Es ist ein allgemeines biologisches Prinzip, dass biologische Prozesse bei höheren Temperaturen schneller ablaufen (RGT-Regel). So führt Hitze auch zu einer Beschleunigung von Aktionspotenzialen, da die Ionenkanäle schneller öffnen und schließen. Aktionspotenziale sind daher kürzer und haben eine geringere Amplitude. Dadurch fließt weniger Strom in Längsrichtung des Axons, die Wahrscheinlichkeit für einen Leitungsblock steigt. Zu 2.: Aktive Impfungen können generell schubauslösend wirken. Die medikamentöse MS-Therapie, die hemmend in das Immunsystem eingreift, stellt außerdem grundsätzlich die Wirksamkeit einer Impfung infrage. Besonders problematisch sind hierbei Impfungen mit Lebendimpfstoffen (z. B. gegen Masern, Mumps, Röteln und Polio), die bei Immunsuppression auf keinen Fall eingesetzt werden sollten. Zu 3.: Infektionen wie Grippe, Erkältung oder Magen-Darm-Entzündungen können (müssen aber nicht) MS-Schübe auslösen. Daher ist es für MS-Patienten sinnvoll, sich mehr als andere vor solchen Infektionen zu schützen. Insbesondere sollte der Kontakt mit Personen, die an solchen Infektionen erkrankt sind, gemieden werden. 84 RAAbits Biologie März 2015 Multiple Sklerose und Morbus Parkinson Reihe 4 Verlauf Material S9 LEK Glossar Mediothek M 3 Springt die Erregung tatsächlich? Mit der Entstehung von Ruhe- und Aktionspotenzial sowie der Erregungsweiterleitung haben Sie sich bereits befasst. Wenden Sie jetzt dieses Wissen im Hinblick auf die Krankheit multiple Sklerose an. Ein zentrales Problem bei dieser Erkrankung ist dabei die Störung der sogenannten saltatorischen Erregungsleitung. Betrachten Sie diese genauer. Aufgabe 1 Erläutern Sie die Erregungsleitung stichwortartig. Verwenden Sie dazu die folgenden Begriffe bzw. Beschreibungen: Axon, Myelinscheide, Isolierung, Ranvier’sche Schnürringe, Kontakt mit extrazellulärer Flüssigkeit, Natriumkanäle, lokale intrazelluläre Depolarisation, Aktionspotenzial(e), Erhöhung der Erregungsleitungsgeschwindigkeit. Aufgabe 2 Die Abbildung zeigt eine stark reduzierte und vereinfachte Darstellung der Erregungsleitung. Fachlich gesehen sind sowohl der Begriff „saltatorisch“ als auch die Darstellung der Erregungsleitung in der Abbildung bedenklich. Diskutieren Sie, was der Begriff „saltatorisch“ und die Abbildung suggerieren und warum dies fachlich in die Irre führen kann. Benennen Sie weitere Mängel der Abbildung. T H C I S N A R O V Saltatorische Erregungsleitung Die Erregungsleitung in Axonen mit Myelinscheide 84 RAAbits Biologie März 2015 II/G1 Multiple Sklerose und Morbus Parkinson Reihe 4 Verlauf Material S 16 LEK Glossar Mediothek M 5 Wenn die Hände anfangen zu zittern Der englische Arzt James Parkinson beschrieb eine Krankheit, für die unter anderem zitternde Hände typisch sind. Sie wird als Parkinson-Krankheit, Morbus Parkinson oder Schüttelkrankheit bezeichnet. In Deutschland sind davon über 300.000 Menschen betroffen. Morbus Parkinson – Fallbeispiel 3 6 9 12 15 18 21 II/G1 24 Eine 58-jährige Frau sucht ihren Hausarzt wegen andauernder Schmerzen in der rechten Schulter auf. Der Arzt stellt eine starke Muskelverspannung im Bereich des Schultergelenks fest. Der angewinkelte rechte Arm der Patientin lässt sich nur gegen einen Widerstand strecken (Rigor). Dieser lässt plötzlich nach und setzt dann wieder ein, was zu einem ruckartigen Bewegungsablauf führt. Weiterhin klagt die Patientin darüber, dass ihre beiden Hände in Ruhe zittern (Tremor). Das Zittern verschwinde jedoch bei Bewegungen. Dem Arzt fällt auf, dass die Patientin sich nur sehr langsam bewegt (Bradykinese). Ihr Gang ist kleinschrittig und schlurfend. Ihr rechter Arm schwingt beim Gehen deutlich weniger mit. T H C Schon gewusst? Bradykinese: Fachbegriff, der die verlangsamten Bewegungen beschreibt, die typisch für Morbus Parkinson sind. Das Symptom tritt bei Parkinson bereits recht früh auf. Die Bradykinese kann sich bis zur Bewegungslosigkeit (Akinese) steigern. I S N Weiterhin berichtet die Patientin, dass sich ihre Handschrift in den letzten Monaten verändert habe. Sie habe außerdem seit Kurzem Probleme, bei plötzlichen Lageänderungen ihr Gleichgewicht zu halten, und daher große Angst hinzufallen. A R O V 27 James Parkinson (1755–1824) beschrieb erstmals 1817 die Krankheit Morbus Parkinson Der Hausarzt diagnostiziert Morbus Parkinson. Er überweist die Patientin in eine Spezialklinik. Rigor: Muskelsteifheit, die durch die gleichzeitige Aktivität von entgegengesetzt wirkenden Muskeln (Agonisten und Antagonisten) zustande kommt. Tremor: nicht willkürlich gesteuertes Muskelzittern; es entsteht durch eine beständige, sich wiederholende Aktivität einander entgegengesetzt wirkender Muskelgruppen. Aufgabe 1 a) Arbeiten Sie auf der Grundlage des Fallbeispiels die wichtigsten Symptome von Morbus Parkinson heraus. b) Welche Gemeinsamkeit weisen diese Symptome auf? Stellen Sie aufgrund dieser Gemeinsamkeit Hypothesen darüber auf, welche funktionellen Systeme des Körpers bei Parkinson betroffen sein könnten. c) Entwickeln Sie Vorschläge, wie Sie Ihre Hypothesen überprüfen könnten. Aufgabe 2: Ein Leben mit Parkinson stellt die Betroffenen im täglichen Leben vor zahlreiche Herausforderungen. Insbesondere, wenn ihnen selbst oder ihrem Umfeld (noch) nicht bekannt ist, dass Morbus Parkinson vorliegt, können die Symptome auch zu sozialer Ächtung und Unverständnis führen. Diskutieren Sie, inwiefern die Symptome eventuell mit anderen Erkrankungen verwechselt werden können, in welchen Alltagssituationen sie besonders unangenehm für die Patienten sind und welche Einschränkungen sie – insbesondere in bestimmten Berufen – hinnehmen müssen. 84 RAAbits Biologie März 2015 Multiple Sklerose und Morbus Parkinson Reihe 4 Verlauf Material S 19 LEK Glossar Mediothek M 6 Symptome, Verlauf und Behandlung von Parkinson Morbus Parkinson ist eine der häufigsten neurodegenerativen Erkrankungen des Zentralnervensystems. Die Erkrankung beginnt meist ab dem 50. Lebensjahr. In der Altersgruppe der über 65-Jährigen sind 1–2 % der Gesamtbevölkerung betroffen. Die weitaus größte Zahl der Patienten (ca. 80 %) leidet am idiopathischen ParkinsonSyndrom, dessen Ursache unbekannt ist. Weiterhin unterscheidet man zwischen dem seltenen, genetisch bedingten familiären Parkinson-Syndrom und den sekundären Parkinson-Syndromen. Die sekundären Parkinson-Syndrome oder symptomatischen Parkinson-Syndrome werden unter anderem durch Medikamente und Hirnverletzungen nach Unfällen ausgelöst. Auch bei Menschen, die häufigen Schlägen auf den Kopf ausgesetzt sind, wie Boxer und American-Football-Spieler, kommen sie vor. Andere neurodegenerative Erkrankungen verursachen die sogenannten atypischen Parkinson-Syndrome. Die Krankheit zeigt einen langsam fortschreitenden Verlauf, der aufgrund der Entwicklung der Symptomatik in unterschiedliche Stadien eingeteilt wird. Eines der wichtigsten Symptome ist eine eingeschränkte Beweglichkeit (Akinese), die sich in Form von Gangstörungen und bei feinmotorischen Tätigkeiten äußert. Die Sprache wird leise und undeutlich, die Gesichtsmuskulatur lässt kaum noch Mimik zu (Maskengesicht) und häufig kommt es zu Problemen Schon gewusst? beim Schlucken. Ein weiteres Leitsymptom, die Erhöhung des Muskeltonus (Rigor), ist an einer vornübergebeugten Kopf- und Körperhaltung erkennbar. Diese führt aufgrund der dauerhaften Anspannung häufig zu starken Schmerzen. T H C Idiopathisch: ohne bekannte Ursache entstehend I S N A R O Ein typisches Symptom für Morbus Parkinson ist zudem der sogenannte Ruhetremor, ein unwillkürliches Zittern von Händen, Armen und Beinen bei entspannter Muskulatur. Bei vielen Patienten ist der Tremor das erste und augenfälligste Merkmal der Krankheit. V © picture alliance/zb © picture alliance/ Arco Images Das vierte Kardinalsymptom, das sich meist erst in späteren Stadien zeigt, äußert sich als Stand- und Ganginstabilität und ist auf eine Störung der für das Gleichgewicht erforderlichen Stellreflexe zurückzuführen. In der Folge verlieren die Patienten leichter das Gleichgewicht. Sie entwickeln darüber hinaus eine Sturzangst, was sie zudem in ihrer Beweglichkeit beeinträchtigt. Kardinalsymptom: Hauptsymptom Muskeltonus: Spannungszustand eines Muskels (bzw. einer Muskelgruppe); auch in Ruhe hat jeder Muskel eine Grundspannung (Ruhetonus). Rigor: Erhöhung des Muskeltonus; verantwortlich dafür ist die gleichzeitige Aktivität von Agonisten und Antagonisten. Syndrom: verschiedene Krankheitszeichen (Symptome), die gleichzeitig auftreten und für eine Krankheit typisch sind. Anstatt vom Syndrom spricht man auch vom Symptomenkomplex. Händezittern ist ein typisches Symptom von Morbus Parkinson 84 RAAbits Biologie März 2015 II/G1 Multiple Sklerose und Morbus Parkinson Reihe 4 Verlauf Material S 25 LEK Glossar Mediothek Lösungen (M 8) Aufgabe 1 a) Cerebraler Cortex (Großhirnrinde) Cerebraler Cortex (Großhirnrinde) Nucleus caudatus Capsula interna Nucleus caudatus Nucleus putamen Capsula interna Globus pallidus / Pallidum Nucleus putamen T H C Globus pallidus / Pallidum I S N Nucleus caudatus A R O Substantia nigra Pons (Brücke) Thalamus Thalamus Nucleus caudatus Pons (Brücke) Substantia nigra V b) 84 RAAbits Biologie März 2015 II/G1 Multiple Sklerose und Morbus Parkinson Reihe 4 Verlauf Material LEK Glossar S1 Mediothek Akinese Bewegungslosigkeit. Hinweis: Manchmal wird der Begriff, etwas unpräzise, auch für eine eingeschränkte Beweglichkeit verwendet. Aktionspotenzial (AP) Unter einem Aktionspotenzial versteht man eine schnelle und kurzfristige Änderung des Membranpotenzials am Axon ausgehend vom Ruhepotenzial. Dabei findet eine Umkehr des Membranpotenzials von negativen zu positiven Werten statt. Ein für ein Aktionspotenzial typischer Wert liegt bei +30 mV. Der Änderung geht eine Reizung des Neurons und eine Depolarisation voraus. Axon (Neurit, Nervenfaser) Langer Fortsatz eines Neurons (Nervenzelle); dient der Weiterleitung von Nervenimpulsen. Axonhügel Als „Axonhügel“ bezeichnet man den Bereich, an dem das Axon am Zellkörper entspringt. Dort entstehen auch die Aktionspotenziale. Basalganglien Kerngruppe im Großhirn (Cortex), die unter der Großhirnrinde in der weißen Substanz liegt. Die Basalganglien bestehen vor allem aus grauer Substanz, d. h. Zellkörpern. Sie kommen in beiden Gehirnhälften vor. Sie sind insbesondere für die willkürliche Steuerung von Bewegungsabläufen wichtig. Daneben sind sie jedoch noch für weitere wichtige Funktionen bedeutsam wie Willenskraft, Antrieb, Spontaneität. Zu den Basalganglien gehören: 1. Nucleus caudatus 2. Nucleus putamen (kurz: Putamen) (Diese beiden Kerngebiete werden zum Striatum zusammengefasst.) 3. Globus pallidum (kurz: Pallidum) T H C I S N A R O Blut-Hirn-Schranke Barriere zwischen Gehirnkapillaren und extrazellulärer Hirnflüssigkeit. Die Blut-Hirn-Schranke verhindert den Eintritt bestimmter Substanzen vom Blut ins Gehirn. Bradykinese Fachbegriff, der die verlangsamten Bewegungen beschreibt, die typisch für Morbus Parkinson sind. Dieses Symptom tritt bei Parkinson recht früh auf. Die Bradykinese kann sich bis zur Bewegungslosigkeit (Akinese) steigern. Cortex Großhirnrinde Corpus callosum (Balken) Verbindung zwischen den beiden Großhirnhälften. Diese Struktur enthält rund 250 Millionen Nervenfasern. Depolarisierung Bei Nervenzellen herrscht im Zellinneren ein Überschuss an negativen Ionen. Im Ruhezustand besteht daher bei diesen Zellen ein Membranpotenzial von etwa –70 mV. Dabei ist die Zellmembran innen negativ geladen und außen positiv. Bei einer Depolarisation findet nun eine Veränderung in Richtung zu weniger negativen Werten statt. So ändert sich das Membranpotenzial beispielsweise von etwa –70 mV auf etwa –40 mV. Eine Depolarisation findet bei der Erregungsweiterleitung in Nervenzellen statt. Sie ist die Grundlage für die Ausbildung eines Aktionspotenzials. Disinhibitorisch Aufeinanderfolge von zwei inhibitorischen (hemmenden) Synapsen V 84 RAAbits Biologie März 2015 II/G1