6. Rundbrief Version 2

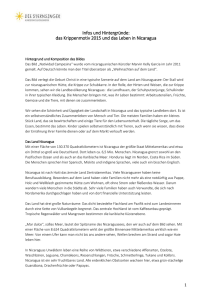

Werbung

Liebe Leser! Liebe Familie, Freunde, Nicaragua-Begeisterte und –Neugierige! Ich melde mich mal wieder frisch und fröhlich (na ja, nicht ganz frisch, ich bin, während ich das schreibe, ziemlich erkältet) von der Insel Ometepe in Nicaragua, wo ich, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, meinen einjährigen Friedensdienst leiste. Ich warne hier bereits einmal vor: Dieser Rundbrief wird lang werden und er wird vermutlich nicht immer den schönen Eindruck vermitteln, den viele vielleicht gerne hören/sehen/lesen möchten. Er wird von der neuen Situation auf meiner Arbeit handeln, einen kleinen Einblick in die “visitas”, die Hausbesuche geben, von einer Tour hinauf in die Hölle berichten, den Entschluss erklären, dass jemand, der unbedingt mein Freund werden will, es niemals sein wird und schlussendlich einen Punkt, ein Missverständnis, aufgreifen, dass mich darauf aufmerksam gemacht hat, wie wichtig es ist, genaue Aussagen zu treffen und wie gefährlich es ist, wenn man bei einem so heiklen Thema wie der Notwendigkeit medizinischer Hilfsmitteln falsch verstanden wird. Aber auch diese Aspekte sind Teil meines Dienstes und nicht zuletzt Teil meines Lebens hier in Nicaragua. Nun wünsche ich Euch trotz dieser vielleicht die Freude auf den Rundbrief etwas schmälernden Ankündigung viel Spass beim Lesen! Die neue Arbeitssituation Wie ich bereits in einem meiner früheren Rundbriefe erwähnt habe, setzt sich das C.E.T (Centro de Estimulación Temprana), wo ich hauptsächlich arbeite, aus den drei Bereichen Motorik, Sprache und Lernen zusammen. Diese drei “areas” haben jeweils Patienten, mit denen sie arbeiten. Aufgrund des Platzmangels, sind alle drei “areas” im nur einen Raum umfassenden C.E.T untergebracht. Meine Kolleginnen haben entdeckt, dass ich ganz gut mit Farben umgehen kann. Also habe ich etwas mitgeholfen, das C.E.T, beziehungsweise das “consultorio” (Sprechzimmer) unserer Psychologin zu gestalten. Weitere “Aufträge” sind bereits eingegangen. 1 Als ich kam, waren jeweils sämtliche Patienten aller Bereiche in diesem Raum. Man kann sich, denke ich, das Chaos vorstellen, wenn zehn bis fühnfzehn Kinder mit ihren Müttern einen nicht sehr groβen Raum bevölkern. Es ist schwierig, sich auf die einzelnen Patienten zu konzentrieren und mit ihnen zu arbeiten, ohne, dass man selbst oder das Kind abgelenkt wird. Auch für meine Kollegen wurde es zunehmend schwieriger, ihre Arbeit professionell zu verrichten. Also haben wir mit Beginn des neuen Jahres ein wenig umstrukturiert und eine “area” zwischenzeitlich, eine langfristig “ausgelagert”. Solange die Schule noch nicht wieder begonnen hatte, konnte die “Area Lenguaje” in den Räumen der Schule “La Esperanza” arbeiten. Da ich ab Anfang Februar von Motorik zu Sprache wechselte, war ich also während der Ferien vor allem in der Schule anzutreffen. Haha! Die “Area Aprendizaje” zog noch näher an den Strand, in das “Café el Poeta”, ein leer stehendes Haus, von dessen Terrasse man einen herrlichen Blick auf den See hat. Die “Area Motora” blieb im C.E.T. Nach Wiederbeginn der Schule kehrte auch die “Area Lenguaje” dorthin zurück, diesmal wurde allerdings immer nur ein, höchstens zwei Patienten eines Bereiches empfangen, was das Arbeiten entspannter und konzentrierter macht. Auch ich habe nach der Arbeit immer mehr das Gefühl, wirklich etwas getan zu haben, ganz einfach, weil man die Übungen ruhiger und intensiver durchführen und vor allem ungestört zu Ende bringen kann. Die Zeit, die mit jedem Patienten gearbeitet wird, richtet sich nicht zuletzt nach Laune und Lust des Kindes. Wenn erstere schlecht und letzteres nicht vorhanden ist, gestaltet sich die Arbeit schwierig. Aber natürlich kann man viel mehr Energie auf Motivation und gutes Zureden verwenden, wenn es um einen herum ruhig ist. “Visitas” In den letzten Wochen ist zusätzlich zu meiner Arbeit im C.E.T noch ein neuer Aspekt hinzugekommen, der für mich unglaublich interessant und lehrreich ist. Das sind die sogenannten “visitas”, die Hausbesuche, die die Leiterinnen aller Bereiche zusammen mit der Psychologin des C.E.T bei ihren jeweiligen Patienten durchführen. Obwohl ich zurzeit eigentlich in der “Area Lenguaje” arbeite, darf ich mich doch grundsätzlich allen “visitas” anschlieβen, schlieβlich kenne ich die Kinder aus dem C.E.T ja alle und es interessiert mich ungemein, wie, wo und mit wem die Kinder leben. Während dieser Hausbesuche habe ich schon Orte der Insel kennengelernt, die ich sonst wahrscheinlich nie gesehen haette. So zum Beispiel Teile von Merida, Los Angeles und San José del Sur und es stehen noch Orte aus, an denen ich bisher noch nicht war. Es gibt zwei Arten von “visitas”. Die eine nennt sich “visita de seguimiento”, die andere “visita de inasistencia”. Bei der ersten kommt das Kind regelmäβig ins C.E.T und wir wollen uns lediglich ein Bild seines Zuhauses machen und sichergehen, dass es auch weiterhin kommt. Die “visitas de inasistencia” hingegen wird fällig, wenn ein Kind über einen längeren Zeitraum fehlt und wir nicht wissen, was passiert ist. Dann versuchen wir, die Mutter oder wer auch immer für das Kind verantwortlich ist, von der Notwendigkeit ihres Kommens zu überzeugen und natürlich auch, um festzustellen, ob das Problem, das sie eventuell am Kommen hindert, mit unserer Hilfe gelöst werden kann. 2 Bei jeder “visita” führt unsere Psychologin ein Interview mit vielen Detailfragen zu Kind und Mutter mit. Da wird zum Beispiel nach der Schwangerschaft gefragt, ob es während dieser Probleme gab, wie das familiäre Umfeld war und ist, wie die Entwicklung des Kindes bis zum heutigen Tag verlief, was es gerne isst und gern im Fernsehen schaut und auch, was sich die Eltern denn für ihr Kind wünschen und wie dessen Zukunft aussehen soll. Viele, manchmal sehr private, Fragen, die aber einen guten Einblick in die Situation von Kind und Familie geben. Das Interview kommt in die Akte des Kindes, die das C.E.T aufbewahrt. “Visita” in Merida “Visita” in San José del Sur Es geschieht nicht oft, doch hin und wieder hinterlassen die “visitas” doch einen verstörenden Eindruck bei mir. Da sind Eltern, die kaum etwas über ihre Kinder wissen und sich kaum an wichtige Entwicklungsschritte erinnern. Dann gibt es Familien, die in groβer Armut leben, in deren Situation die verschiedensten Probleme niederdrückend erscheinen. Dann muss ich immer wieder den Mut und die Kraft der Menschen bewundern, mit der sie ihr Leben meistern, sich oft schon, obwohl sie manchmal kaum älter als ich selbst, manchmal auch jünger, sind, um eigene Kinder und kleinere Geschwister kümmern… Ja, manchmal eröffnen diese “visitas” einen tiefen Einblick in die Armut, in der manche Menschen auf Ometepe leben. Doch natürlich gibt es auch das Gegenteil. Familien, die einfach ihr Leben ohne besonders erwähnenswerte Probleme leben, die sich mit ihren Kindern beschäftigen, alle Fragen mühelos beantworten und viel Zeit und Kraft in die Behandlung ihres Kindes investieren. Und es gibt die Mischung aus beidem. Wie es, denke ich, in Deutschland eben auch wäre, würde man ein solches Interview dort durchführen. Vielleicht wäre der Armutsaspekt nicht in dieser Form vertreten, aber ansonsten, tja, wie soll ich sagen? Wir arbeiten eben mit Menschen. “La Tortura” Ich bin mir fast sicher, dass Shakira, als sie dieses Lied schrieb, vorher einen Vulkan bestiegen hatte. Ich habe fast mein ganzes Leben lang Fuβball gespielt, war immer sportlich, hab immer versucht, meine Grenzen auszutesten und sie auszuweiten und immer hatte ich Spaβ an neuen Herausforderungen. 3 Der Concepción, der mit über 1600 Metern der höhere der beiden Vulkane auf Ometepe ist, hat mir meine Grenzen aufgezeigt. Dieser Höllentour ist eine meiner neueren “Szenen aus Nicaragua” gewidmet. Ich gehe davon aus, dass der Leser sie mehr genieβen wird, als es bei der tatsächlichen Besteigung dieses grün-braunen Ungetüms mit dem perfekt geformten Kegel möglich ist. Weiter hinauf. „Mas arriba“. Steigen, klettern, sich an groβen Steinen festhalten und hoch ziehen, weiter hinauf, egal wie. So geht das seit Stunden. Über steile Wege, von staubigem Geröll bedeckt, durch feuchte Wälder, wo nasse Äste uns Halt geben, durch einen gewaltigen Orchideengarten, den die Wolken in eineinhalb Kilometern Höhe ewig leben lassen, über feuchte, matschige Hänge und Pfade, wo man höllisch aufpassen muss, dass man nicht abrutscht... Weiter, „mas arriba“. Seit Stunden. „Wir sind schon ganz nah.“, sagt unser Begleiter. Aber auch das das sagt er seit über einer Stunde. Ich will nicht mehr. Allein der Gedanke an den Rückweg lässt mich schwindeln, wenn ich daran denke, was ich in den letzten sechs Stunden alles erklettert habe. Aber aufgeben kommt nicht infrage. Niemals! Und schlussendlich scheint unser Begleiter doch Recht zu behalten. Ich sehe die Kuppe! Heureka, ich hab’s gefunden! Erst eine kurze Stärkung, die aus mitgebrachtem Sandwich, Tomaten und „queso“ besteht. Dann der letzte Teil. Wir sind mitten in den Wolken, es ist kalt, nass und sehr windig. Endlich, nachdem wir nochmal ein gutes Stück über glitschige Steine und matschige „charcos“ (Pfützen) gestiegen sind, endlich erreichen wir die weitgehend unbewachsene Kuppe. Der Krater ist ein Stück über uns, vielleicht zwanzig, dreiβig Meter, aber bei dem Wind wäre es mörderisch, den kahlen Abhang weiter zu erklettern. Was soll’s? Ich hab’s geschafft! Ich habe die eintausendundsechshundert Meter des Concepcion bestiegen, bezwungen, gedemütigt! Ha! Geschafft! Für diesen Blick hat sich “La Tortura” gelohnt! Kaum stehe ich einige Augenblicke, wird mir kalt. Die Härchen auf meinen Armen stehen aufrecht, kleine Wassertropfen fangen sich in ihnen und obwohl mir der Schweiβ in Bächen über Stirn und Wangen läuft, friere ich erbärmlich. Also schnell ein paar „Beweisfotos“ gemacht und runter. Runter. „Abajo“. Es sagt sich so leicht. 4 Wir legen einige Meter unter der Kuppe noch einmal eine kurze Rast ein. Dann beginnt es. Und ich frage mich, ob der Vulkan sich für die Demütigung, bezwungen worden zu sein, rächen will. Schlitternd, kletternd, vorsichtig und langsam einen Fuβ vor den anderen setzend, beginnen wir unseren Abstieg. Durch Matsch, über Geröll und groβe Findlinge, durch feuchte und staubtrockene Regionen. Einmal findet mein Fuβ nur unsicheren Halt. Ich merke, dass ich rutsche und kann mich nicht halten. Ich weiβ, dass ich fallen werde und strecke die Hände nach hinten aus, um den Sturz abzufangen. Das Ergebnis ist eine aufgerissene Hand und ein aufgeschürfter Ellbogen. Nicht allzu schlimm, doch als ich nach einigen Minuten wieder auf meine Handfläche schaue, ist sie blutüberströmt. Gut, dass solche Dinge für gewöhnlich schlimmer aussehen, als sie sind. Und so komme ich mir noch mehr wie in einem Abenteuerfilm vor. Also geht es weiter bergab, diesmal mit noch mehr Vorsicht. Wir sind schneller gestiegen, als es nun hinunter geht. Wir erreichen ein gewaltiges Geröllfeld, das von Sträuchern überwuchert und – Gott sei Dank! – trocken ist. Es hat also nicht geregnet. Und endlich vertreibt der Wind die Wolken einmal und sie geben den Blick frei. Den Blick auf die ganze Insel. Man sieht Altagracia, tief, tief unter uns (wir haben noch nicht einmal die Hälfte des Abstiegs geschafft), man sieht einige kleine Inseln im gigantischen Nicaraguasee, dessen Ostufer man auch von hier aus nicht erblicken kann und man sieht den Maderas auf der anderen Inselseite, langgestreckt, wolkenumkränzt und mehr denn je erscheint die Insel wie eine Acht im leuchtenden Blau des Wassers. Hier, sicherlich einen guten Kilometer vom Fuβ des Vulkans und gute fünf Kilometer von Altagracia entfernt, in einem Feld aus Geröll, wo der Weg erklettert werden muss, hier spüre ich das erste Mal, dass meine Beine versagen. Sie tun nicht weh, aber ein leichtes Zittern hat meine Oberschenkel erfasst, das es schwierig macht, meine Schritte gezielt zu setzen. Das ist gar nicht gut. Und es ist schon spät. Vor Einbruch der Dunkelheit werden wir es nicht schaffen, werden wir Altagracia nicht erreichen. Weiter. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichen wir die Hälfte. Meine Beine zittern und schmerzen jetzt, regelmäβig brechen meine Knie einfach ein. Weiter. Das Geröll auf dem staubigen Pfad ist das Schlimmste, denn ich muss hier mit meinen kraftlosen Beinen sicher auftreten und darf nicht rutschen. Zum Glück finde ich einen stabilen Stab, auf den ich mich beim Abstieg stützen kann. Weiter. Es wird schon dunkel, als wir endlich, ENDLICH den Eingang zum Vulkan erreichen. Obwohl hier lediglich ein zwar steiler aber geröllfreier Pfad nach unten führt, kann ich nicht schneller gehen. Meine Beine tragen mich kaum noch. Wenn der Vulkan jetzt ausbräche, könnte ich nicht einmal weglaufen. Glücklicherweise ist er gnädig genug, es nicht zu tun. In kleinen Schritten und mittlerweile völliger Dunkelheit bewältigen wir das letzte steile Stück. Ein riesiger, gelber Vollmond beleuchtet unseren noch einige Kilometer langen Weg nach Altagracia. 5 Nach einem kurzen Zwischenstop in einer „venta“, wo unsere Blutzuckerspiegel kurzfristig durch eine „gaciosa“, einen Softdrink, angehoben werden, wird auch der letzte Teil zurückgelegt. Es ist acht Uhr abends. Der Concepcion hat uns vierzehn Stunden, Hunger, Durst, Energie und das Überwinden einer ganzen Herde innerer Schweinehunde gekostet. Doch hier stehen wir. Wir können nicht anders. Der Tag der Liebe und der Freundschaft Wie auch in Deutschland ist in Nicaragua der 14. Februar, der Tag des heiligen Valentin, ein (mehr oder weniger) besonderer Tag. Hier ist es nicht nur der Tag der Verliebten, sondern auch der Tag der Freundschaft, was bedeutet, dass man sich umarmt oder eine Kleinigkeit schenkt und sich einen „schönen Tag der Freundschaft“ wünscht. Für mich begann dieser Tag... wie soll ich es sagen, ohne, dass es zu undankbar klingt? Egal, bin ich halt undankbar! Für mich begann dieser Tag mit einem Ärgernis. Nur, um es kurz zu erklären: Seit ich in Altagracia wohne, stehe ich morgens um kurz nach fünf auf, um mit dem „recorrido“ (Abholdienst) eines der Hotels aus Santo Domingo zur Arbeit zu fahren. Ich könnte spaeter fahren, aber so sehr missfällt es mir gar nicht, früh auf der Arbeit zu sein und die „recorridos“ fahren immerhin zuverlässig, wohingegen man beim Trampen, auch, wenn es praktisch ist, doch immer auch eine Portion Glück braucht. Da Ihr nun also meine Aufstehzeit kennt, füge ich einfach ohne jeden weiteren Kommentar eine meiner „Szenen aus Nicaragua“ an. Ich liege im Bett und träume. Und zwar irgendetwas unglaublich Wildes, Verworrenes und obwohl ich doch schlafe, habe ich den seltsam klaren Gedanken: Na, erholsam ist das nicht. Nun mischt sich auch noch Musik mit in die verzerrten Bilder, laute, durchdringende Tonfolgen, die mich vom Rande meines Bewusstseins in eine Richtung zerren, die mir gar nicht gefällt. Richtung Aufwachen nämlich. Kann man von erträumter Musik aufwachen? Ich glaube es ja irgendwie nicht und der Beweis bleibt mir verwehrt, denn je weiter ich die Wirren des Schlafes verlasse und unaufhaltsam auf die Gestade des Wachens zutreibe, desto mehr wird mir klar: Da spielt wirklich jemand Musik. Ist das schon mein Wecker? Ist es wirklich schon kurz nach fünf? Wie kommt dieses Lied, das ich nicht einmal kenne, auf mein Handy? Im Dunkeln taste ich nach meinem Telefon, das über mir auf dem Regal liegt. Die Uhr zeigt 3:58 Uhr. Was zum...? Die Musik kommt von drauβen, von der Straβe. Im Halbschlaf stelle ich verwundert fest, dass es ein englisches Liebeslied ist. Und es kommt näher, wird dröhnend, bis es schlieβlich, genau auf der Höhe unserer Haustür, zum Stehen kommt. Vor meinem geistigen Auge steigt das Bild einer „camioneta“ mit zwei riesigen Boxen auf der Ladefläche auf. Ich ahne, was da um vier Uhr morgens vor meiner Tür steht und im Wechsel spanische und englische Liebeslieder spielt. „Das darf nicht wahr sein!“, stöhne ich laut auf und vergrabe mein Gesicht im Kissen. 6 Da die Musik nicht leiser wird, das Gefährt also steht, gehe ich kurz ins Bad. Als ich zurückkomme, ist die Musik immer noch da, immer noch laut, immer noch schlafbehindernd. Wieso zur Hölle? Wieso um vier Uhr morgens? UND WIESO KÖNNEN SIE MIR DANN NICHT WENIGSTENS DEN GEFALLEN TUN UND MEIN AKTUELLES LIEBLINGSLIED SPIELEN?! „Das darf echt nicht wahr sein“, zische ich wütend und warte, auf dem Rücken liegend, dass die Vandalen da drauβen weiterfahren. Und endlich tun sie es. Im Schritttempo zwar, aber immerhin. Sie haben sich vielleicht dreiβig Meter entfernt, als die Musik leiser gedreht wird und eine Lautsprecherstimme enthusiastisch verkündet: Altagracia! An diesem 14. Februar wünschen wir euch allen einen schönen Tag der Liebe und der Freundschaft!“ Oder so ähnlich. Und es hebt meine Stimmung... nicht! Im Gegenteil. Ich frage mich, ob Sankt Valentin heilig gesprochen worden wäre, wenn er den für die Heiligsprechung verantwortlichen Papst zu dieser, ja, sagen wir ruhig „unchristlichen“ Zeit geweckt hätte. Ich bezweifle es und weiβ zugleich: Wer für diesen Radau verantwortlich ist und mir meine MIR heilige, letzte Stunde Schlaf geklaut hat, wird niemals („¡nunca!“) mein Freund sein. Wichtiger Besuch Im Februar erhielt das P.O.A. (Proyecto Ometepe-Alemania) Besuch von einer deutschen Delegation, angeführt von den Gründern und langjährigen Initiatoren des Projektes. Dieser Umstand war natürlich sehr wichtig und es wurde allerhand vorbereitet, so zum Beispiel eine groβe Präsentation der Arbeit des C.E.T, an der neben der Krankenschwester der „Clínica La Esperanza“ auch der Physiotherapeut, die beiden Psychologinnen und meine Kolleginnen aus dem C.E.T mitwirkten. Die verschiedenen Arbeitsbereiche wurden systematisch vorgestellt und erklärt und mit einer abschlieβenden Diashow wurden Statistik und Theorie noch einmal untermalt. Beim Übersetzen der Vorträge der Psychologinnen Mir ist während der Vorbereitung und des Vortrages, den ich gröβtenteils übersetzte, noch einmal die Professionalität meiner Kollegen besonders aufgefallen. Auch für mich war eine Rundumpräsentation in dieser Form neu und es hat mich nachhaltig beeindruckt. Weniger, weil meine Kollegen sehr kompetent sind, das wusste ich vorher, sondern wie diese Kompetenz in gute Arbeit umgesetzt wird, denn häufig mangelt es nicht an Können und Wissen, sondern schlichtweg an den Mitteln. 7 Zum Beispiel hätte eine meiner Kolleginnen unglaublich gern eine kleine Tafel, an der sie mit ihren Schülern schreiben üben kann. Ein anderes Bespiel ist unser Physiotherapeut, der bei teilweise über fünfzehn Patienten an einem Vormittag nur ein einziges „tens“ einen Apparat für Elektrotherapie, der vielseitig eingesetzt werden kann, zur Verfügung hat. Ich werde diesen Punkt des Fehlens von Materialien im letzten Punkt noch einmal aufgreifen und werde erklären, warum ich in einer Situation sehr vor den Kopf gestoβen war, doch dazu später. Im Anschluss an die Präsentation wurde getanzt. Und zwar hatten wir zu sechst in aller Schnelle den „Palo de Mayo“, einen karibischen Fruchtbarkeitstanz, einstudiert. Ja, ich auch. Wenn “Palo de Mayo”, dann richtig: Auch die entsprechende Tracht hatten meine Kolleginnen organisiert. Und ich habe mich gar nicht mal so schlecht angestellt, wie mir hinterher versichert wurde. Ich weiβ nicht, wie viel Höflichkeit in dieser Aussage steckte, aber ich habe mir redlich Mühe gegeben. Und wir hatten alle groβen Spaβ. Was will man mehr? Was ich noch sagen möchte: Ich habe im vorangegangenen Absatz bereits erwähnt, dass es häufig an Material mangelt. Da geht es nicht nur dem P.O.A so, sondern zum Beispiel auch dem MINSA, dem Krankenhaus in Altagracia. Auf Ometepe gibt es zum Beispiel kein Ultraschallgerät, was bedeutet, dass jeder Ultraschall, der gemacht wird, in Rivas durchgeführt werden muss oder die Patienten warten auf den Radiologen, der einmal im Monat aus Managua kommt, um in Altagracia einen Ultraschall anzubieten. Da sind dann teilweise über sechzig Personen anwesend und es dauert ewig, bis man dran ist. Ein Ultraschall in Rivas kostet über fünfhundert Cordoba, plus die Reise- und Essenskosten, die man aufbringen muss, wenn man dorthin reist, kurz, es ist teuer und aufwändig und je nachdem aus welchem Ort auf der Insel man kommt und wann der Termin ist, ist es schwierig, diese Reise an einem Tag zu bewältigen. Verschreibt zum Beispiel die Gynäkologin, die nur samstags auf Ometepe und ansonsten in Managua arbeitet, einen Ultraschall, so muss sie mindestens eine Woche auf die Ergebnisse 8 warten, was für die Patientin neben der aufwändigen und teuren Reise auch noch jede Menge Ungewissheit bedeutet. Wenn einer meiner Leser sich schon einmal in einer den eigenen Körper betreffenden Unsicherheit und Ungewissheit befunden hat, kann er, so denke ich, nachfühlen, wie diese Situation für viele Patientinnen und Patienten sein muss. Was liegt also näher als die Feststellung, dass Ometepe ein Ultraschallgerät braucht? Über diesen Punkt sprach ich auch mit zwei deutschen Ärztinnen (auβerhalb des Projektes) und somit nahm das Unheil seinen Lauf, denn offenbar redeten wir völlig aneinander vorbei, obwohl wir uns im Wesentlichen gar nicht uneinig waren: So wurde mir die sicherlich richtige Tatsache erläutert, dass mit mehr Untersuchungsmöglichkeiten auch mehr Befunde auftauchen würden, die vielleicht nicht der Norm entsprächen, aber noch nicht behandlungsbedürftig seien. „Gut“, sagte ich, „wie es halt überall, nicht zuletzt in Deutschland, passiert, wo genauer hingesehen wird.“ „Ja“, wurde mir geantwortet, „aber da die Menschen hier eine andere Beziehung zu ihrem Körper haben, schüren solche Diagnosen vor allem Angst und kein deutscher Arzt kann es gut genug erklären, um den Menschen diese Angst zu nehmen.“ „Dann muss es eben ein Muttersprachler erklären“, antwortete ich. „Komische Befunde machen immer Angst, egal, wo sie gestellt werden.“ Ich sah mich mit einem Mal in der Position, Partei für Ometepe ergreifen zu müssen, da sich mir die Meinung meiner Gesprächspartnerinnen so darstellte, als hielten sie die Menschen auf der Insel für zu ungebildet, um mit schwierigen Diagnosen umgehen zu können. Ich habe inzwischen Kontakt mit den beiden gehabt und den für mich fehlenden Teil der Unterhaltung erhalten. Es ist klargestellt worden, dass die Anwesenheit eines Ultraschalls grundsätzlich erwünscht ist, aber immer und überall (also auch in Deutschland) mehr Diagnosen bringt, die nicht behandlungsbedürftig sind, aber Angst machen können. Desweiteren wurde gesagt, dass es in Deutschland bessere Möglichkeiten zu Nachuntersuchungen gibt, als auf Ometepe. Das stimmt. Dieser Teil, dieses ganz bewusste Einbeziehen des Vergleiches zu Deutschland, fehlte mir in dem Gespräch und hat ein Missverständnis heraufbeschworen, möglicherweise auch, weil mir als Nicht-Ärztin sowohl medizinische als auch statistische Vergleichswerte fehlen, die für meine Gesprächspartnerinnen selbstverständlich waren und sind. Nichtsdestotrotz sehe ich eine Gefahr in Gesprächen dieser Art und ich möchte hier einen Aufruf formulieren. Einen Aufruf zur Reflektion und zur Vorsicht: Wenn ich, die ich mittlerweile einige Monate auf Ometepe lebe, in ein solches Missverständnis schlittern konnte und ein Bild präsentiert sah, sei es nun beabsichtigt oder nicht, das in erster Linie die Unbildung der Menschen vorort herausstellt und den Vergleichswert zu Deutschland nicht nennt, wie muss es dann erst für jemanden wirken, der Ometepe gar nicht oder nur von Fotos oder einem kurzen Urlaub kennt? Ich sehe hier, obwohl ich weiβ, dass es nicht die Absicht meiner Gesprächspartnerinnen war, ein solches Bild zu erzeugen, eine groβe Gefahr. Weniger für mich selbst, denn ich lebe ja hier, sondern eher für das in Deutschland erzeugte Bild. Mit Fragen wie diesen muss so feinfühlig umgegangen werden, selbst, wenn es manchmal nach Wortklauberei aussieht, doch gerade in diesen Punkten ist es so wichtig, sich doppelt und 9 dreifach abzusichern, zu erklären und nachzufragen, damit Missverständnisse dieser Art eben nicht entstehen. Wir alle sind nicht frei von Vorurteilen. Das gilt für meine Gesprächspartnerinnen, für mich selbst und für jeden einzelnen Menschen auf der Welt. Wichtig ist, dass wir uns ihrer bewusst werden und wichtig ist auch, dass Vorurteile, die wir vielleicht gar nicht hegen, nicht als solche erscheinen, weil wir die „Vergleichswerte“ vergessen. Ich wollte und will niemanden angreifen, sondern einen Aufruf formulieren, vorsichtig zu sein! Vorsicht walten zu lassen, wenn wir über andere Kulturen sprechen, Vorsicht walten zu lassen, wenn wir über (in diesem Fall medizinische) Notwendigkeiten sprechen. Durch das nicht Erwähnen der deutschen Situation, beziehungsweise durch das ledigliche Herausstellen der Unterschiede zu Deutschland, ist für mich der Eindruck entstanden, dass meine Gesprächspartnerinnen eine sehr niedrige Meinung von den Menschen auf der Insel haben. Dass das nicht stimmt, ist mir auch klar, aber, und da muss ich kurz erwähnen, dass man mir schon mehr als einmal gesagt hat, dass ich schon eine „Nica“ bin (und ja, vielleicht kann man darüber lachen). Ich habe mich persönlich angegriffen gefühlt und sah mich in der Position, meine Kollegen und Freunde hier auf der Insel verteidigen zu müssen, denn für mich stellte sich die Situation so dar, als würde die ganze Insel kollektiv für ungebildet erklärt und das entspricht schlichtweg nicht der Wahrheit. Man muss nur ins P.O.A. schauen, um zu wissen, dass dem nicht so ist. Ich bin allerdings froh, dass dieses Missverständnis aufgeklärt wurde und hoffe, dass mein Standpunkt verständlich geworden ist. Ein ganz wichtiger Punkt, der vielleicht nur entfernt mit dem Erläuterten zu tun hat, den ich aber jetzt erwähnen möchte, ist folgender (Und nein, ich kritisieren niemanden! Es ist lediglich eine Erfahrung, die ich hier gemacht habe und es sind sehr private Eindrücke und Gedanken, die aber, so hoffe ich, noch einmal deutlich machen, warum meine Reaktion so heftig ausgefallen ist): Ich lebe seit über einem halben Jahr in Nicaragua. Ein weiteres halbes Jahr fehlt mir noch. Ich maβe mir nicht an, diese Kultur zu verstehen. Mehr noch. Ich maβe mir mittlerweile nicht einmal mehr an, meine eigene Kultur zu verstehen. Ich bewege mich sicherer in ihr, weiβ, was angebracht ist und was nicht, weiβ, was ich sagen und was ich lieber verschweigen sollte und nicht zuletzt spreche ich die Sprache und kenne eine ganze Menge Sprichwörter, die, das nehme ich wahr, je mehr spanische „dichos“ ich lerne, einen zentralen Teil des Verstehens ausmachen. Im Deutschen und in Deutschland bin ich zu Hause. Doch die Tatsache, dass ich meine Kultur kenne; heiβt es zwangsläufig, dass ich sie verstehe? Dass ich ihre Motive, Geschichte, Ursprünge und Entwicklungen kenne und verstehe und zu jeder Zeit das Warum und Wieso jeder meiner Handlungen, jeder meiner EMPFINDUNGEN, mein „Über-Ich“, erklären kann? Nein. Nicht immer. Nicht aus dem Stand. Und manchmal auch nach langem Suchen nicht. Denn vielleicht finden wir Erklärungen oder Erklärungsversuche, warum etwas so und nicht anders ist, aber ist Kultur etwas, was wir begreifen können? Ich mag das Wort begreifen, denn es erinnert mich an Anfassen, Berühren. Begreifen eben. 10 Kultur kann ich nicht anfassen, nicht berühren. Meine Kultur ist mein Element, ich weiβ intuitiv, wie es worauf reagiert und was ich tun muss, damit es ich trägt (meistens zumindest), aber weiβ ich immer, warum? Ich behaupte nein. Und genau aus diesem Grund ist meiner Meinung nach besondere Vorsicht geboten, wenn wir über andere Kulturen sprechen und noch mehr, wenn wir über Unterschiede zwischen Kulturen sprechen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir die uns fremde Kultur verstehen, ist noch geringer, als dass wir die eigene verstehen. Sprache ist unser Werkzeug und auch das Werkzeug jeder Kultur. Und man kann so viel mit ihr anrichten. Ein Beispiel gefällig? Ich kann sagen „ungebildet“ und meine, dass der oder diejenige keine (deutsche) Schulbildung erhalten hat. Die Vorstellung, die bei dem Wort „ungebildet“ vor meinen Augen aufsteigt, geht allerdings weit über die bloβe Tatsache hinaus, dass der oder diejenige keine (deutsche) Schule besucht hat. Geht es Euch genauso? Was verbindet Ihr mit dem Wort „Unbildung“? Welches Bild provoziert es? Dafür kann diese Person die keine (deutsche) Schule besucht hat, unter Umständen Dinge, die an keiner Universität und keiner Schule gelehrt werden. Warum also sagen wir nicht, dass es sich um eine andere Form von Klugheit handelt? Vielleicht hinkt das Beispiel ein bisschen, aber es ist immerhin eins. Lasst mich zum Schluss noch einmal sagen: Suchen wir doch Gemeinsamkeiten. Und versuchen wir, die Einseitigkeit zu überbrücken. Was ist die erste groβe Gemeinsamkeit aller Kulturen dieser Welt? Sie alle sind zutiefst menschlich. Und Menschlichkeit hat viele Gesichter. Und in erster Linie ist sie wertfrei. Übertragen wir also nicht die Werte einer einzelnen Kultur auf alle. Das ist im Übrigen etwas, was mir persönlich wahrscheinlich genauso schwerfällt, wie jedem anderen auch, denn es gibt durchaus Werte, die als typisch für die deutsche Kultur gelten und die ich selbst gut finde. Oder halt! Die ich als für mich erstrebenswert empfinde. Wir müssen nur klar machen, was wir sagen wollen. Und wenn wir das schaffen, dann können wir über alle Unterschiede hinweg die Gemeinsamkeiten sehen und uns an ihnen freuen. Und aus den Unterschieden lernen. Ich habe schon in meinem ersten Rundbrief gesagt, dass das unter Anderem die Punkte sind, die mich an meinem Friedensdienst so begeistern. Ich hoffe, ich konnte Euch einen Anreiz geben, Euch mit dem Thema (sowohl des Gespräches als auch mit Vorurteilen im Allgemeinen) auseinanderzusetzen. Mehr als zuvor bitte ich jetzt um Rückmeldungen, Anregungen und neue Aspekte. Wir sind verpflichtet, Menschen Menschen sein zu lassen, sie in erster Linie als solche und nicht als irgendeiner Nationalität zugehörig zu erklären, auf deren Basis wir sie verurteilen und wir haben kein Recht, uns über andere zu stellen, nur, weil sie vielleicht nicht das Glück hatten und haben, im deutschen Luxus, den ich im Übrigen auch hier noch oft als zweischneidig und teilweise ungerecht erlebe, zu leben. Bleibt mir treu. Marieke 11