- Gesamtschule Wanne

Werbung

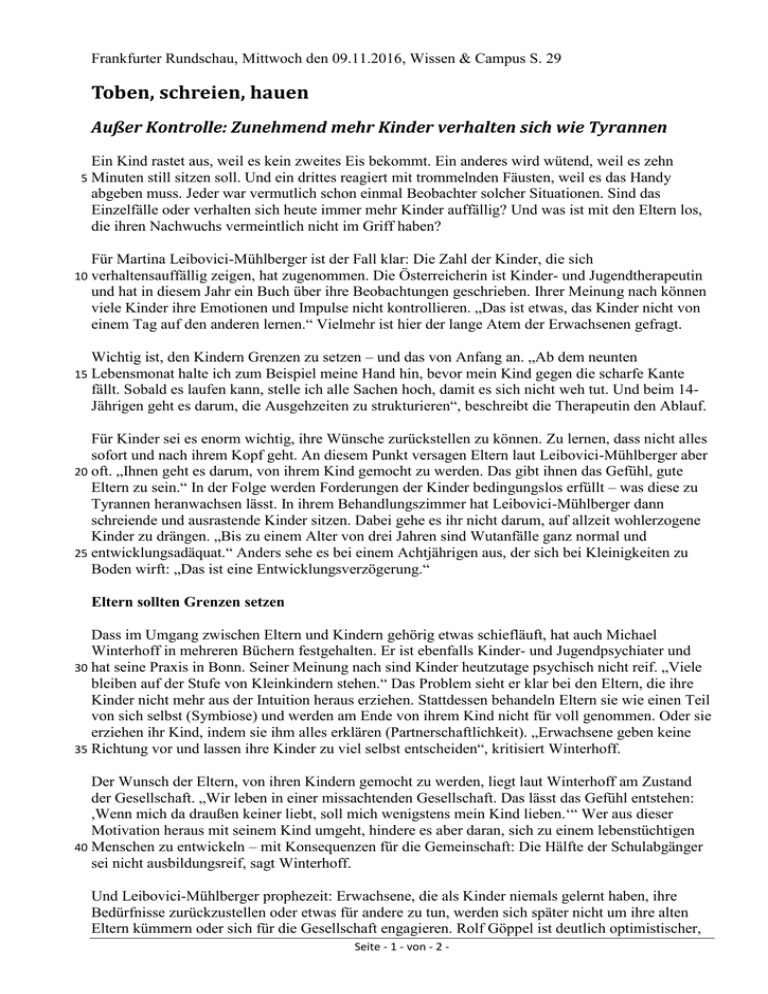

Frankfurter Rundschau, Mittwoch den 09.11.2016, Wissen & Campus S. 29 Toben, schreien, hauen Außer Kontrolle: Zunehmend mehr Kinder verhalten sich wie Tyrannen Ein Kind rastet aus, weil es kein zweites Eis bekommt. Ein anderes wird wütend, weil es zehn still sitzen soll. Und ein drittes reagiert mit trommelnden Fäusten, weil es das Handy abgeben muss. Jeder war vermutlich schon einmal Beobachter solcher Situationen. Sind das Einzelfälle oder verhalten sich heute immer mehr Kinder auffällig? Und was ist mit den Eltern los, die ihren Nachwuchs vermeintlich nicht im Griff haben? 5 Minuten Für Martina Leibovici-Mühlberger ist der Fall klar: Die Zahl der Kinder, die sich 10 verhaltensauffällig zeigen, hat zugenommen. Die Österreicherin ist Kinder- und Jugendtherapeutin und hat in diesem Jahr ein Buch über ihre Beobachtungen geschrieben. Ihrer Meinung nach können viele Kinder ihre Emotionen und Impulse nicht kontrollieren. „Das ist etwas, das Kinder nicht von einem Tag auf den anderen lernen.“ Vielmehr ist hier der lange Atem der Erwachsenen gefragt. Wichtig ist, den Kindern Grenzen zu setzen – und das von Anfang an. „Ab dem neunten 15 Lebensmonat halte ich zum Beispiel meine Hand hin, bevor mein Kind gegen die scharfe Kante fällt. Sobald es laufen kann, stelle ich alle Sachen hoch, damit es sich nicht weh tut. Und beim 14Jährigen geht es darum, die Ausgehzeiten zu strukturieren“, beschreibt die Therapeutin den Ablauf. Für Kinder sei es enorm wichtig, ihre Wünsche zurückstellen zu können. Zu lernen, dass nicht alles sofort und nach ihrem Kopf geht. An diesem Punkt versagen Eltern laut Leibovici-Mühlberger aber 20 oft. „Ihnen geht es darum, von ihrem Kind gemocht zu werden. Das gibt ihnen das Gefühl, gute Eltern zu sein.“ In der Folge werden Forderungen der Kinder bedingungslos erfüllt – was diese zu Tyrannen heranwachsen lässt. In ihrem Behandlungszimmer hat Leibovici-Mühlberger dann schreiende und ausrastende Kinder sitzen. Dabei gehe es ihr nicht darum, auf allzeit wohlerzogene Kinder zu drängen. „Bis zu einem Alter von drei Jahren sind Wutanfälle ganz normal und 25 entwicklungsadäquat.“ Anders sehe es bei einem Achtjährigen aus, der sich bei Kleinigkeiten zu Boden wirft: „Das ist eine Entwicklungsverzögerung.“ Eltern sollten Grenzen setzen Dass im Umgang zwischen Eltern und Kindern gehörig etwas schiefläuft, hat auch Michael Winterhoff in mehreren Büchern festgehalten. Er ist ebenfalls Kinder- und Jugendpsychiater und 30 hat seine Praxis in Bonn. Seiner Meinung nach sind Kinder heutzutage psychisch nicht reif. „Viele bleiben auf der Stufe von Kleinkindern stehen.“ Das Problem sieht er klar bei den Eltern, die ihre Kinder nicht mehr aus der Intuition heraus erziehen. Stattdessen behandeln Eltern sie wie einen Teil von sich selbst (Symbiose) und werden am Ende von ihrem Kind nicht für voll genommen. Oder sie erziehen ihr Kind, indem sie ihm alles erklären (Partnerschaftlichkeit). „Erwachsene geben keine 35 Richtung vor und lassen ihre Kinder zu viel selbst entscheiden“, kritisiert Winterhoff. Der Wunsch der Eltern, von ihren Kindern gemocht zu werden, liegt laut Winterhoff am Zustand der Gesellschaft. „Wir leben in einer missachtenden Gesellschaft. Das lässt das Gefühl entstehen: ,Wenn mich da draußen keiner liebt, soll mich wenigstens mein Kind lieben.‘“ Wer aus dieser Motivation heraus mit seinem Kind umgeht, hindere es aber daran, sich zu einem lebenstüchtigen 40 Menschen zu entwickeln – mit Konsequenzen für die Gemeinschaft: Die Hälfte der Schulabgänger sei nicht ausbildungsreif, sagt Winterhoff. Und Leibovici-Mühlberger prophezeit: Erwachsene, die als Kinder niemals gelernt haben, ihre Bedürfnisse zurückzustellen oder etwas für andere zu tun, werden sich später nicht um ihre alten Eltern kümmern oder sich für die Gesellschaft engagieren. Rolf Göppel ist deutlich optimistischer, Seite - 1 - von - 2 - 45 wenn es um die Psyche der Kinder geht. Er ist Professor für Allgemeine Pädagogik an der Hochschule in Heidelberg. Die Forschungslage zeige ein entspannteres Bild: Demnach haben 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland psychische Probleme – ein Wert, der stabil ist. Dass Eltern nicht mehr über ihre Kinder bestimmen, sondern ihnen auch Mitspracherechte einräumen, sei gut so. Allerdings müsse das an der richtigen Stelle passieren: „Dabei darf es nicht 50 um Fragen gehen wie: „Muss ich meinen Fahrradhelm anziehen oder nicht.“ Große Studien zeigen außerdem, dass Kinder, deren Meinung zu Hause gehört wird, sich eher als selbstwirksam empfinden. Dass sie also überzeugt davon sind, bestimmte Aufgaben erledigen und schwierige Dinge selbstständig bewältigen zu können. „Es gibt keinen Niedergang der Erziehungskompetenz auf breiter Front“, ist sich Göppel sicher. Ganz in Abrede stellen lässt sich 55 aber nicht, dass einige Kinder so „verhaltensoriginell“ sind, dass professionelle Hilfe gefragt ist. Eine narzisstische Störung zählt zu den Störungen des Sozialverhaltens. Dabei streiten Kinder unter anderem in einem extremen Maße, verhalten sich tyrannisch und zeigen ungewöhnlich häufige und schwere Wutausbrüche. Narzissten haben eine hohe Anspruchshaltung, sind wenig empathisch und davon überzeugt, besonders zu sein. 60 „Eine solche Diagnose lässt sich sicher aber erst nach dem 14. Lebensjahr stellen“, erklärt Ingo Spitczok von Brisinski vom Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland. Eltern müssten in eine Therapie unbedingt einbezogen werden. In Rollenspielen lernen Kinder dann, ein realistisches Selbstbild zu entwickeln und sich angemessen sozial zu verhalten. Hilfe finden Eltern bei Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. 65 Alltagsrituale sind wichtig Trotz aller großen Probleme, die Martina Leibovici-Mühlberger in ihrem Buch schildert, können Eltern im Kleinen so viel erreichen: „Kindern geht es darum, gesehen zu werden, sich in einem begrenzten Raum ausprobieren zu können“, sagt die Autorin. Dafür brauche es keine spektakulären Urlaube oder bombastischen Geburtstage: „Es ist der kleine unspektakuläre Moment, der Beziehung 70 ausmacht. Die Alltagsrituale beim Zubettgehen, das gemeinsame Essen oder der Spaziergang im Wald“, so Leibovici-Mühlberger. Julia Kirchner, dpa