BARCELONA BERLIN BRÜNN

Werbung

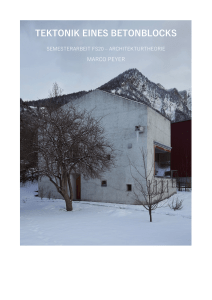

BARCELONA BERLIN BRÜNN J. JAENSCH & W. Kurtz ENTWURFSORT, RAUM, MATERIAL und STRUKTUR: Drei exemplarische Bauten Ludwig Mies van der Rohe s betrachtend, werden verschiedene Gesichtspunkte, die für Wahrnehmung und Gestaltung von Räumen relevant zum Mittelpunkt . Wir untersuchten neben dem Barcelona Pavillon das zur selben Zeit entstandene Haus Tugendhat in Brünn , sowie die Berliner Neue Nationalgalerie . 1998 Der Ort für den entworfen wird, kann nie „unschuldig“ an den Raumergebnissen sein. Der Barcelona Pavillon scheint in vielerlei Hinsicht fast wie eine konsequente Umsetzung seiner Rahmenbedingungen in Raum. Mies van der Rohe muß sich sehr intensiv mit dem Ort auseinandergesetzt haben. Er selbst erhandelte sich ja einen anderen Standort, als die Ausstellungsleitung ihm ursprünglich zugedachte. Die Weltausstellung fand 1929 am Berg Montjuic oberhalb der Altstadt von Barcelona statt. Das Ausstellungsgelände wurde von dem spanischen Architekten P. Catafalch kreuzförmig angelegt. An einer großen Hauptachse gruppierten sich die Pavillons der ausstellenden Länder. Eine breite Straße führt über mehrere Treppenanlagen hinauf zum Nationalpalast. Auf halber Höhe kreuzt eine zweite Achse in Gestalt eines ebenen, querliegenden Plateaus, an dessen Südseite die zwei großen Austellungspaläste im Stil des Historismus erbaut wurden. An der westlichen Stirnseite der künstlich nivellierten Nebenachse wählte Mies van der Rohe seinen Standort für den Deutschen Pavillon. Der Platz scheint auf den ersten Blick einige Schwierigkeiten zu bergen: Am äußersten Rand der Nebenachse gelegen, war er etwas abgeschieden vom Hauptgeschehen. Hier war das Ende der Ausstellung und gleichzeitig ein Durchgang zum „spanischen Dorf“ (eine 1:1 Nachbildung eines alten spanischen Ensembles, eine Hauptattraktion der Weltausstellung). Dazu kommt die Hanglage des Bauplatzes, sowie die kahle, monumentale Mauer des direkt angrenzenden Ausstellungspalastes. Mies machte sich all diese vermeintlich hinderlichen Rahmenbedingungen zunutze, indem er sie in seinen Entwurf einbezog. Er deutete auf Bezüge zum Um raum hin und stellte ein Wechselspiel zwischen seinem Bau und der Umgebung her. Sein Gebäude richtete er quer zur Palastwand und damit auch quer zum Platz aus. Der längliche Baukörper schließt so den Freiraum und übernimmt die orthogonale Struktur, die vom Grundstück bereits vorgegeben war. Bewegt man sich über den langen Vorplatz auf den Pavillon zu, so hat man Zeit, die einfache Ruhe auf sich wirken zu lassen, die das niedrige, horizontale Gebäude von Weitem ausstrahlt. Die große Wand der Ausstellungshalle zeigt mit ihren perspektivischen Fluchtlinien geradezu auf das kleine Gebäude. Dieses steht so selbstverständlich quer zum Platz, daß es sich von der ungegliederten Wandfläche nicht im Geringsten beeindrucken zu lassen scheint. Etwas erhöht sitzt der Pavillon auf einem 1,2m hohen Sockel. Dieser läßt ihn einerseits leicht über den rückwärtigen Hang „herausteigen“ und unterstreicht im Weiteren das erhabene, idealisierte Selbstverständnis des Pavillons. Das Grün der hinter dem Hang stehenden Bäume rahmt dieses Bild. Darüber hinweg konnte der Besucher das „spanische Dorf“ oben am Berg sehen und ahnen, daß der Weg dorthin wohl nur durch den Pavillon zu finden ist. Die Treppe befindet sich genau in der Mittelachse des Plateaus hinter dem Pa villon. Mies van der Rohe machte sich diese Tatsache zunutze und leitete jeden damit durch seine Räume. Der Pavillon hat auf Grund se iner Lage eine klare Vorderseite. Links und rechts schirmt er sich selbst von der Umgebung ab. Zwei „Klammern“ halten die sonst vorwiegend in Längsrichtung verlaufenden Wandscheiben quer zusammen. Die rechte „Klammer“ verdeckt die Sicht auf die Straße und lenkt den Blick ins Innere. Die linke ist etwas offener und scheint die dahinterliegende Palastwand zu „karikieren. Diese ohnehin schmalen Seitenansichten sind formal sehr zurückgenommen, ja fast nicht existent. Auf der Rückseite scheint der Raum in die Natur auszufließen. Das Erdreich wurde hier bündig mit der Sockeloberkante aufgeschüttet. Büsche und Bäume überwuchern den Pavillon von hinten. Die Villa Tugendhat in Brünn liegt ebenfalls an einem Hang, diesmal jedoch nicht am Fuße sondern oben. Längs der von Bäumen gesäumten Straße erstreckt sich ein zuersteinmal länglich und eher unscheinbar wirkender Baukörper. Man würde vermutlich weitergehen, ohne von dem leicht hinter einer Zufahrt zurückversetzten Haus weiter Notiz zu nehmen, wäre da nicht kurz ein Durchblick auf das ferne Schloß. Wie durch ein einzelnes Fenster wird dem Vorbeigehenden eine kleine aber feine Kostprobe der reizvollen Aussicht geboten. Der von der Straße eingeschoßig erscheinende Baukörper verstellt den ganzen Blick auf die spektakuläre Hangsicht über Brünn. Tritt er durch den Rahmen, so steht der Besucher mitten in diesem Bild. Unter der Stadtlandschaft liegt ihm der leicht abfallende, baumbestandene Garten zu Füßen. Auch das Haus Tugendhat hat eine eindeutige Vorder- und Rückseite. Nicht auf die Straße ist das Haus orientiert, sondern es wendet sein Gesicht selbstverständlich gegen Süden, dem Ausblick zu. Hier öffnet sich alles. Die Villa offenbart sich auf dieser Seite mehrgeschoßig und mit maximaler Oberfläche. Ganz anders die Rückseite: Der Straße zeigt das Bauwerk nur die zwei „Schultern“ (Garage und geschlossene Wand des Kindermädchenzimmers). Die Formensprache ist sehr introvertiert. Die Schmalseiten sind unterschiedlich, der Umgebung entsprechend behandelt. Vor das Haus des westlichen Nachbarn sind Garagen und Bedienstetenräume als „Schirm“ gestellt, während die Ostseite wie ein Band in die Vorderseite übergeht, da hier große Bäume einen schönen Anblick bieten. Die Beziehungen zwischen Innen- und Außenraum sind ambivalent. Natürlich öffnen sich alle Räume nach Süden und doch wahrt das Haus stets eine noble Distanz zur Umgebung. Der Sockel hebt die Villa aus dem Garten heraus, ohne das ein direkter Weg geradeaus hinunter führt. Keine Freitreppe, ein sich längs der Terrasse heruntertreppender Abgang erfüllt diesen Zweck. Die unverhältnismäßig breiten Stufen sind nicht wie beim Barcelona verdeckt, sondern im Profil zu sehen. Auch die Plazierung des Wintergartens schafft Distanz. Dieser schiebt sich genau an der Stelle zwischen Garten und Wohnraum, an der der Hang auf gleiches Niveau mit ihm kommt. Der schmale Glasraum wirkt wie eine Schleuse. Wäre Mies der unmittelbare Zugang zum Außenraum wichtig gewesen, so hätte er auch die völlig versenkbaren Fensterscheiben an einer Stelle vorgesehen, wo dieser Effe kt, wie etwa bei einer Terrasse, nutzbar wäre. So sehr Mies sich beim Barcelona Pavillon mit der Umgebung des Ortes auseinandergesetzt haben muß, so wenig konnte er sich wohl auch dem starken Reiz der Lage in Brünn entziehen. Anders scheint es gewesen zu sein, als er von Amerika kommend, die Neue Nationalgalerie in Berlin baute. Betrachtet man die städtebauliche Situation, so fragt man sich, ob er sich überhaupt Gedanken zum unmittelbaren Kontext machte. Diese Vermutung wird erhärtet, wenn man die vorangegangenen Projekte seiner „amerikanischen Periode“ vergleicht und dabei eine geradlinige Entwicklung zu dem Gebäudetyp der Nationalgalerie feststellt. Er arbeitete in seinen späten Jahren kontinuierlich an der Idee eines „neutralen Einraumes“, der sich in seiner letzten Konsequenz eigentlich ganz von allen Bezügen lösen muß. So entwarf er bereits 1950 das 50x50ft. House, wo zum ersten Mal das konstruktive, wie räumliche Konzept der Berliner Nationalgalerie formuliert wurde. Nachfolgeprojekte dieser Idee sind der erste Entwurf des BacardiVerwaltugsgebäudes (1957) und das Museum Schäfer (1960). Bei diesen Projekten existiert von der Grundkonzeption her eigentlich kein Unterschied mehr zur ausgeführten Nationalgalerie. Ihr Verhältnis zum Umfeld ist relativ schnell erläutert: Auffallend ist, daß fast keine Bezüge aufgenommen werden. In seiner Form ist das symmetrisch monumentale Bauwerk sehr auf sich selbst gerichtet. Auf einem Sockel angehoben, versucht es sich über alle städtebaulichen Gegebenheiten hinwegzusetzen und scheint sich selbst als Rahmenbedingung zu genügen, an der sich die Umgebung messen soll. Ein solcher Anspruch war natürlich auch Wille der Bauherren, da die Galerie an der Grenze zur DDR stand. Als ein Symbol für Macht und Wohlstand wetteiferte das Monument mit seinen „Artgenossen“ auf der anderen Seite der Mauer. Mies ließ folgende örtlichen Zusammenhänge unbeantwortet: - städtebauliches Konzept von Hans Scharoun (1957) - stark befahrene Potsdamerstraße - politische Vision, daß das Gebiet im Falle einer Wiedervereinigung Zentrum wird - direkt angrenzende Mathäuskirche - z.T. noch im Bau befindliche Gebäude von H. Scharoun (Philharmonie, Staatsbibliothek.....) Bei der Realisierung eines Entwurfs definiert dieser Raum. Ein Bau setzt Grenzen, kanalisiert Wege; parallel mit der Ausbildung der Baukörper werden Zwischenräume geformt. Aus der Ferne betrachtet wirkt der Barcelona Pavillon wie ein flächig geschlossener Riegel, der den Platz an seiner Stirnseite wie einen Schlußstrich abschließt. Kommt man näher, so kann das Auge schon eine einfache Räumlichkeit wahrnehmen: Ein kubischer, flacher Sockel, rechts ein längerer, links ein gedrungenerer Baukörper; in ihrer Mitte ein nach oben geöffnetes und hinten von einer Wand begrenztes Hohlvolumen. Unmittelbar davor gibt sich der linke „Baukörper“ als Wandschirm zu erkennen, der den tatsächlich noch größeren Hof faßt. Dahinter erblickt man nun einen Kubus, der aber zunächst als Negativraum durch ein Flugdach angedeutet ist. Der rechte, größere Hauptbaukörper kann jetzt auch in seiner differenzierten Zusammensetzung aus Marmor-, Glaswand und Hohlraum mit darüberliegender Dachplatte verstanden werden. Von Nahem und leicht seitlich geschaut, wird man erst sehen, daß der Sockel kein einfacher Block ist, sondern einen relativ komplizierten Grundriß hat. Die in der Hauptrichtung verdeckte Aufgangstreppe schneidet sich seitlich in einen leichten Vorsprung ein. Man muß sich also um 90° drehen und betritt dann das Gebäude tangential. War es die Richtung quer zum Gebäude die vorherrschend für die Wahrnehmung von außen ist, erweist sich innen die Längsrichtung als die bestimmende Orientierung. Steigt man das schmale Tre ppchen hinauf, so wird diese Bewegung gleich oben wieder durch die „Klammer“ der Tarvertinwand aufgefangen, die unmißverständlich das Ende des Pavillons aufzeigt. Man kann nur noch bis zum Rand des Wasserbeckens gehen, das als eine weitere Barriere wiederum eine Drehung nahelegt. Nach dieser Wendung ist zwar noch immer keine Türe zu sehen, aber die weit über Eck auskragende Dachplatte deutet einen Eingang an. Dieser ist beim Pavillon praktisch „vermieden“ worden. Denn eigentlich befindet man sich ja schon „in“ dem Gebäude auch wenn man noch im Freien steht. Die Türe, als Schwelle zwischen Innen und Außen, wurde bewußt sehr unauffällig und sogar ganz herausnehmbar gestaltet. Der Besucher wird langsam durch und nicht in das Gebäude geführt, wobei unterschiedliche Abstufungen zwischen offenem und geschlossenem Raum inszeniert werden. So wird Offenheit und Geschlossenheit übergangslos vorgeführt, ja oft kann sogar den Weg gewählt werden, dessen Raumqualität man spontan bevorzugt. Der ganze Pavillon ist ein Kontinuum von ineinander übergehenden Bereichen, die einmal mehr Innenraum einmal eher offener Platz sind. Die vorwiegend die Längsrichtung betonenden Wandscheiben lassen offen, zu welchem Raum, zu welcher Seite sie gehören. Die Wände im Pavillon definieren zwei Seiten und haben meist freie Stirnseiten; nur selten bilden sie gemeinsam eine geschlossene Ecke. Mit diesem Mittel schuf Mies einmal Durchgänge und Öffnungen, einmal Paravents und Barrieren in unterschiedlicher Wahrnehmungsintensität. Er provozierte Blickachsen und Durchblicke, er formte Korridore und Zwischenräume. Daß sich all das nur auf einer räumlichen Ebene abspielt ist auffallend. Hat man den Sockel, den einzigen begehbaren Höhensprung einmal betreten, dann bleibt man durchwegs in einem „horizontalen Raum“. Damit ist gemeint, daß der Grundriß „in die Höhe gezogen“ wurde. Die Scheiben, wie die Stützen; alle Elemente haben die gleiche Höhe, keines verändert sich dynamisch in seiner vertikalen Entwicklung. Eigentlich gibt es nichts, was eine wirkliche plastische dritte Dimension mit ins Spiel brächte, wie etwa die Raumdiagonale einer Treppe, Rampe o.ä.. Eine gewisse Ausnahmestellung genießen die Möbel. Diese unterliegen naturgemäß nicht der oben festgestellten Regel und sie sind es auch, die den Raum erst wirklich plastisch erlebbar machen. Die speziell entworfene „Barcelonagarnitur“ gliedert den Pavillon mit einem großflächig raumgreifenden Design. Die möbel setzten Akzente und stellen einen Maßstab her. Sie ordnen sich dem orthogonalen System unter und bilden zuweilen einen „Raum im Raum“. Dann wiederum sind die Möbel wieder Fixpunkte der Orientierung im „Labyrinth der Scheiben“. Eine ähnliche Funktion hat auch die Plastik von Kolbe. Sie ist von vielen Stellen des Pavillons sichtbar, wenn auch manchmal halb verdeckt, angeschnitten oder durch getöntes Glas verfremdet. Sie weckt Interesse und lenkt so, ähnlich wie die Möbel, die Besucherströme. Man kann sich dem Haus Tugendhat nicht wie dem Barcelona Pavillon aus weiter Ferne frontal nähern, sondern nimmt es, von der Seite kommend, plötzlich unmittelbar wahr. Das Haus gibt sich an seiner Straßenseite als Konstrukt, daß aus mehreren dreidimensionalen Elementen zusammengesetzt wurde: Links ein abgeschlossener Kubus mit den sehr schmalen Oberlichten, rechts der bis zum Gehsteig heranreichende Garagenblock. Dazwischen überspannt eine Dachfläche die Rundung des Eingangsbereiches, sowie den Durchblick. Einen vertikalen Akzent setzt die sehr breite, über das Dach etwas herausragende Kaminwand im Teilungspunkt des Goldenen Schnittes. Wie in Barcelona, so ist auch die Tür der Villa Tugendhat nicht frontal plaziert, sondern seitwärts versteckt. Eher scheint der verhältnismäßig breite Durchgang zur Aussichtsterrasse eine Eingangssituation anzudeuten. Die Rundung der Milchglaswand führt den Besucher schließlich doch zur Eingangstüre, die wie alle anderen Türen bis hinauf zur Decke reicht. Nach dem Eintreten findet man sich in einem Vorraum, der die Frage offen läßt, „wo es wohin weiter geht“. Die holzfurnierte Wand, mit der eingelassenen Türe gegenüber des Eingangs, läßt eher an einen Einbauschrank, denn an den dahinter befindlichen Zugang zu Schlaf- und Kinderzimmern oder gar Terrasse schließen. Eigentlich wird der unbedarfte Besucher, von der durch gleichmäßiges Nordlicht leuchtenden Milchglaswand, direkt nach dem Eintreten in das Zimmer des Kindermädchens geleitet. Denn vermutlich würden die wenigsten ahnen, daß man sich um 180° wenden und die unscheinbare Treppe hinabsteigen muß, um in den Wohnbereich zu gelangen. Schätzt man das Haus, nach der Straßenseite beurteilend, eingeschoßig ein, so muß man beim Hinabsteigen der Treppe den Keller erwarten. Die Kurve der Glaswand aufnehmend, endet die verhältnismäßig schmale Treppe in einem engen und ziemlich dunklen Gang, der von einer Glaswand unter teilt wird. Diese faßt eine Glastüre, die weder seitlich bis ganz an die Wand geht, noch oben bis zur Decke reicht (eine Ausnahme im Haus Tugendhat). Mies verengt also den Raum extrem, bevor er dem Besucher den befreienden weiten Ausblick durch den großen Wohnraum bietet. Wieder wird man längs einer Wand und nicht frontal auf die Hauptrichtung geführt, sondern tangential in den Raum geleitet. Automatisch zieht aber die durchgehende Fensterfront den Besucher in ihren Bann. Zwischen die einheitlich hell gestrichenen Flächen von Decke und Fußboden, scheint sich der große Raum aus dem Gebäude herauszuschieben. Um diesen freien, offene n Grundriß realisieren zu können, verlagerte Mies alle Funktionen, die nicht mit ihm harmonisierten entweder, in die angrenzenden „Servicebereiche“, in den Keller oder in das Obergeschoß. Dieses ist vergleichsweise konventionell konzipiert. Eine derartige Wertung der Räume wird sowohl im Schnitt als auch vom Garten aus sichtbar. Von dort sieht man nicht das hinter der Terrasse zurückversetzte Obergeschoß, und auf die Existenz des Kellers wird nur mit einer Tür hingewiesen. Ansonsten scheint nur das Wohngeschoß als einzig sichtbarer Raum zwischen zwei Mauerbänder ge- schoben zu sein. Diese Assoziation verdeutlicht auch der Schnitt. Das Innere ist nicht als Einheit zu überblicken und doch ist der Raum das „Schmuckstück des Hauses“. Alle Funktionen, wie Arbeiten, Erholen, Essen etc. werden hier auf repräsentative Weise ineinander geflochten. Die Gliederung in die unterschiedlichen Nutzungsbereiche übernimmt die frei im Raum stehende Onyxwand, die die östliche Hälfte des Wohnbereiches in zwei emotional völlig unterschiedlich erlebbare Zonen teilt: Vorne, der Aussicht zugewandt, dominiert eine außerordentlich offene und extrovertierte Atmosphäre. Obwohl der Raum hinter der Wand eigentlich auch sehr hell ist, hat er hier einen viel seriöseren, gedämpften Charakter. Der Vergleich „Vor, bzw. hinter der Bühne des Hauses“ kommt den unterschiedlichen Stimmungen recht nahe. Die Onyxwand übernimmt die Rolle des Vorhangs. Dann gibt es noch die halbzylidrische Ebenholzwand; sie umhüllt in erster Linie den Eßbereich. Von der konvexen Rückseite betrachtet, kann man die Wand nicht als frei im Raum stehende eigenständige Form verstehen. Sie ist hier nur unwesentlich an der Raumführung beteiligt, da direkt die „Leuchtwand“ anschließt und die Zwickel mit Stützen und Kellertreppe „aufgefüllt“ wurden. So erwecken auch die Sitzmöbel hinter der konvexen Rundung eher den Eindruck von „Lückenfüllern“, als gemütliche „Leseecke“. Dem restlichen Mobilar im Raum kommt eine wesentlich andere Aufgabe zu. Die Glaskommode z.B. trennt gemeinsam mit einem Vorhang den „Arbeitsplatz“ vom zuvor beschriebenen, weniger eindeutigen „Leseecke“. Der Flügel separiert die Bibliothek vom „Musikzimmer“ und auch die Teppiche haben wieder eine wichtige raumzuweisende Funktion. Der prominenteste Platz im Haus ist sicher jener, der von der Onyxwand und der Sitzgruppe markiert wird. Die hohen Flächen der Sessellehnen sind es, die den Raum „schließen“. Die Vertikale der Lehmbruck Plastik dient als „Raumecke“ und bildet den optischen Mittelpunkt des Ensembles. Mies van der Rohe hatte im Haus Tugendhat die Möglichkeit, diese neuen Gliederungsmittel einzusetzen. Unser heutiges Raumverständnis bedient sich inzwischen selbstverständlich dieser Zusammenhänge, die er damals so exemplarisch erprobte. Mit der Nationalgalerie in Berlin errichtete Mies van der Rohe einen Bau, der in seiner räumlichen Wirkung schlichter und klarer fast nicht sein kann. Nicht nur von Weitem ist die als Einheit begreifbare Großform maßgeblich für das Erscheinungsbild. Es ist gegliedert in ein paar wenige Elemente: Alles dominierend das Dach, getragen von 8 Stützen, die auf dem Sockel stehen. Der Fassade kommt nur eine untergeordnete Rolle zu. Außer Dach, Stützen und Sockel gibt es nichts, was das Raumverständnis zusätzlich mitbestimmt. Diese Einfachheit wird unterstrichen durch die Symmetrie des Gebäudes. Eine Ansicht genügt, um sofort das räumliche, wie konstruktive Konzept zu verstehen. Ein Sockel, ei n Dach, 8 Stützen- rings herum das gleiche Schema. Diese einfache Gliederung ist vermutlich der Grund, weshalb man das monumentale Gebäude im Maßstab leicht unterschätzt. Das Dach hat immerhin die Höhe eines Menschen, und der Umfang der Stützen wird sich von Zwei en wohl kaum umfassen lassen. Es ist der umgekehrte Effekt wie beim Fotografieren eines Modells. Nimmt man dieses aus seinem maßstäblichen Zusammenhang, so wirkt es aufgrund der Erfahrung de s Betrachters groß. Die Neue Nationalgalerie steht wie erwähnt isoliert für sich und der Betrachter vergleicht sie unbewußt mit ihm bekannten, ähnlichen Räumen (die aber kleiner sind). Der Zugang liegt an der Potsdamerstraße. Theoretisch wäre er an jeder der vier Fassadenseiten denkbar: Durch die Symmetrie würde dies keinen wesentlichen Unterschied bedeuten. Man betritt das Podest des Gebäudes über eine Freitreppe, die von der Straße gesehen, auf Grund der Perspektive, die selbe Breite wie das Dach hat. Anders als in Barcelona oder Brünn geht man frontal, das Gebäude fokussierend, die Stufen hinauf. Diese wirken wi e mehrere „Unterstreichungen“, die das Bauwerk her vorheben. Der Sockel geht ringsherum; es gibt eigentlich vier Vorplätze, gleichwertig vor jeder Fa ssade. Die Türen sind fast nicht auszumachen. Sie ordnen sich wie alle anderen Glasscheiben im unteren Fassadenstreifen ein. Sucht man den Haupteingang, so wird man folgerichtig die beiden Türen in der Symmetrieachse finden. Wie beim Pavillon in Barcelona, so wird in Berlin mit anderen Mitteln die Grenze zwischen Innen und Außen verwischt. Dies geschieht, indem Mies das Dach an allen Seiten über die Fassade hinauslaufen läßt. Das orthogonale Raster des Trägerrostes unterstreicht mit seiner ausgeprägten linearperspektivischen Wirkung die Illusion, das Dach würde über seine physische Grenze hinweg in den Raum schweben. So stehen auch die Stützen am äußersten Rand des Daches. Statisch hätte eine Stützenstellung in der Fassadenebene erhebliche Vorteile gebracht. Mies wollte einen neutralen, durchgehenden Raum schaffen, der bis hinaus fließt. So sehr ihn das Dach bei der Umsetzung dieses Gedanken unterstützt, so wirkt doch die große frontal stehende Glasfassade als klare Schnittstelle zwischen Innen und Außen. Durchtritt man diese reflektierende Grenze, so ändert sich wieder alles. Von innen geht das Konzept wieder auf: das Glas wirkt kaum als Hin- dernis, und der Raum scheint sich bis an den Horizont fortzusetzen. Die große Halle konnte für die Präsentation von Bildern in beliebige „Ausstellungsgrundrisse“ gegliedert werden, indem eigens von Mies entworfene Tafeln von der Decke abgehängt wurden. Fließende Grundrisse, ähnlich der Konzeption in Barcelona und Brünn, wären also als te mporäre Struktur im sonst richtungslosen Zentralraum denkbar. Die offene Wirkung des Raum es wird nur durch die Garderoben und die zwei sehr massiv wirkenden, pfeilerartigen Installationsschächte irritiert. Diese erwecken irrtümlich den Anschein, das an dieser Stelle schwer erscheinende Dach tragen zu müssen. Als Zeugen einer Nutzung beeinträchtigen diese „unvermeidlichen Störfaktoren“ den Traum vom „idealen Raum“. Alle Funktionen, die ein Museum braucht, verbannte Mies in das Untergeschoß. Dieses muß dementsprechend auf solch privilegierte Raumgestaltung verzichten, wie sie dem „Lieblingskind“ im Obergeschoß zugute kam. Dabei beinhaltet das Untergeschoß die ständige Sammlung, für die der ganze Bau überhaupt errichtet wurde. Trotzdem erscheinen die unteren Räume, im Gegensatz zum darüberliegenden, geradezu schäbig. Die Raumhöhe genügt gerade dem Minimum für Ausstellungsräume und wirkt beengend. Auch der Grundriß hat nichts von der oberen Großzügigkeit „abbekommen“; die Räume sind konventionell aufgeteilt und größtenteils künstlich beleuchtet. Nur über den abgesenkten Skulpturengarten kommt an einer Seite Tageslicht hinein. Dieser wirkt wie eine Insel, die in einer völlig eigenen Welt existiert. Es führt z.B. auch keine direkte Treppe von der Plattform in den Hof, der sich nur dem Himmel öffnet. Konstruktion und Raumkonzeption verlangen nach dem Material, das sie entsprechend verwirklicht. Dabei sind die Oberflächen für das Zusammenspiel von Raum und Licht verantwortlich. Mies van der Rohe wählte die Materialien für seinen Pavillon sehr sorgfältig aus und achtete penibel auf perfekte Verarbeitung. Der Pavillon macht einen fast erhabenen Eindruck, und dabei haben die verwendeten Materialien nicht unerheblichen Anteil. Folgende „Baustoffe“, die z.T. eher wie die Materialien eines Kunsthandwerkers anmuten, wurden sichtbar eingesetzt: Der Sockel war mit unpolierten Travertinplatten verkleidet. Fein glattgeschliffen dagegen wurde der Travertin, der die Wände des Hofes säumt. Drei weitere Steinarten wurden verwendet: Der grüne Vert- Antique- Marmor für die Wand links des Einganges, sowie der gelbe Onyx doré, der für das „Allerheiligste“, die Wand, vor der die Empfangszeremonie des spanischen Königspaares statt fand, verwendet wurde. Vor dieser Wand lag der schwarze Veloursteppich. Zusammen mit dem roten Samtvorhang und den ledernen Bezügen der Polstermöbel, bildete er eine Ausnahme als nicht mineralischer Stoff. Das Dach gibt sich als materialisch nicht eindeutig bestimmbare Platte, mit fein verputzter Oberfläche. Dieses wird getragen von den Stützen, die mit ihrer NickelchromUmmantelung direkt in die Decke hineinlaufen. Als ein zusätzlich optisch wirkendes Material muß das Wasser der beiden Becken angeführt werden. Sie waren mit schwarzen Glasscheiben ausgelegt. Diese unterschiedlichen Materialien wurden raffiniert kontrastierend einander gegenübergestellt. Mies schafft optisch höchst differenzierte Raumwirkungen, indem er z.B. das Licht durch die verschiedenen Glasscheiben filtert, es an glatten Oberflächen reflektiert, es an matten absorbiert, oder am Wasser bricht. Es gibt ausgewogene Farbkontraste z.B. zwischen dem Rot des Samtvorhanges und dem tiefen Grün des Marmors (komplementär Kontrast). Intensive Hell- Dunkelkontraste: Leuchtende Glas-, dunkle Marmorwand, schwarzer Teppich auf hellem, sandfarbenen Travertin. Im ganzen Bau findet man solche „Materialkontraste“; nie gibt es zwei benachbarte parallele Wände aus dem gleichen Material. Mies van der Rohe verwendete all diese kostbaren Materialien in erster Linie ihrer optisch- ästhetischen Wirkung wegen. Er setzt nicht die physikalischtechnischen Eigenschaften der Stoffe in Szene, sondern verleugnet diese z.T.. Das offensichtliche Tragvermögen einer Steinwand z.B. wird nicht ausgenutzt. Direkt vor dies er Wand stehen Stützen, die das Dach tragen. Der Stein wurde glatt poliert, daß seine Maserung in den Vordergrund tritt. Zusätzlich werden die einzelnen Platten rhythmisch zu einem freien, ornamentalen Muster zusammengestellt. Um das teure Material zu sparen sind nur die Blöcke der Stirnseiten massiv. Die weitere Wand ist eine Skelettkonstruktion, auf die nur sehr dünne Steinplatten angebracht wurden. Ähnliches ist zu den Stützen zu sagen, die ja tatsächlich das Dach tragen. Die Stahlprofile, denen man die Tragfähigkeit tatsächlich zugetraut hätte, wurden von dünnem Blech ummantelt. Durch die spiegelnden Lichtreflexe scheinen sich die Stützen fast selber aufzulösen. Konsequent sind diesem „optischen Materialeinsatz“ entsprechend, alle Verbindungsdetails gelöst: Kein Knoten ist sichtbar, keine Fuge unverdeckt. Die eigentlich tragenden Konstruktionen sind alle tief im Innern der ästhetischen Oberfläche verborgen. Beispiel hierfür sind die Travertinplatten am Sockel, die natürlich auf einer Betonunterkonstruktion befestigt wurden. Oder das Dach; es wirkt auf den Betrachter wie eine monolithische Platte. In Wirklichkeit besteht es aus einer Stahlskelettkonstruktion, die mit einer sauber verputzten Bretterschalung eine glatte Untersicht bietet. Die biegesteifen Knoten im Übergang zwischen Decke und Stützen sind eher grobschlächtig detailliert. Sie verschwanden ja dann vollständig im Dach. Das Ergebnis scheint einfach, es gibt keine Übergänge und alles wirkt sehr schlicht und selbstverständlich. Trotzdem bedeutet die Ausführung solcher „optisch einfachen“ Details in Wirklichkeit einen enormen Aufwand. Im Haus Tugendhat wurden zum großen Teil die gleichen Materialien wie in Barcelona verwendet. Hinzu kommt noch das Holz bzw. Holzfurnier, sowie Korklinoleum. Ein Unterschied liegt vielleicht darin, daß die Materialien weniger sparsam eingesetzt wurden (dicke Travertinplatten für die Stufen, 7cm starke volle Onyxwand). Beim Entwurf des Hauses hatte Mies praktisch kein finanzielles Limit. Er konnte es sich leisten, jedes Ausbauteil, jeden Türbeschlag speziell nach seinen Entwürfen anfertigen zu lassen. Wie beim Pavillon wurden auch in Brünn die edelsten Materialien in kunsthandwerklicher Manier zusammengesetzt und zur Schau gestellt. Das Licht scheint hier nicht so spannend wie in Barcelona arrangiert zu sein. Bis auf die im Abendlicht rot leuchtende Onyxwand und die bereits bekannten Elemente, wie Leuchtwand und chromverkleidete Stützen, wird weitgehend auf das illusionierende Spiel von Licht, Schatten und Reflexen verzichtet. Eher wird mit Hilfe der vielen edlen Materialien angestrebt, dem imposanten Bild der Landschaft, ein abwechslungsreiches ebenbürtiges Innere gegenüberzustellen. Wieder wurden die Materialien so eingesetzt, daß rein ihre optischen Qualitäten in den Vordergrund treten. Die runde Holzwand z.B. ist eine mit dünnen Ebenholzfurnieren beklebte Ständerwand. Die Metallteile sind alle verchromt und die Stützen (diesmal ganz ohne sichtbare Verbindungsmittel) mit Chromblech ummantelt. Die Wände sind nicht homogene Betonscheiben, sondern haben unterschiedliche z.T. recht komplizierte Schichtaufbauten. Alle Oberflächen des Hauses sind perfekt gleichmäßig und künstlich bearbeitet. Eine Sichtbetonwand a la Corbusier wäre Mies wohl viel zu heterogen gewesen. Das Material, wie er es verwandte, sollte nicht Eigendynamik, keine konstruktiven Qualitäten offenbaren, sondern mußte vollkommen berechenbar, in seiner Oberflächenbeschaffenheit künstlich perfektioniert werden. 1250 Tonnen Stahl wurden für das Dach der Neuen Nationalgalerie benötigt. Das Material wurde durchwegs schwarz gestrichen und macht einen unglaublich harten, präzisen und selbstsicheren Eindruck. Der Stahl scheint wieder optisch folgerichtig, seine Konstruktion widerzuspieg eln. Aber wenn man sich überlegt, wie produktionstechnisch ein Trägerrost hergestellt werden muß, bemerkt man, was für ein hoher Aufwand hinter dem augenscheinlich so einfachen Detail steckt. Das Material eignet sich für einachsig gerichtete Tragwerke, da Walzprofile in großer Länge und mit großer Biegesteifigkeit hergestellt werden können. Mies van der Rohe aber wollte ein in allen Richtungen gleichrangiges Tragwerk. Ein solcher Gitterrost kann nur sinnvoll hergestellt werden, wenn man zwischen durchgehende Trägerbahnen einzelne Zwischenstücke schweißt. Es wird also ein zweiachsig gerichtetes Tragwerk als Ausgangssituation genommen, dem künstlich mit viel Aufwand eine biaxiale Statik aufgezwungen wird. Alle daraus resultierenden Probleme nahm Mies in Kauf, um ein augenscheinlich „einfaches“ Konstruktionssystem zu erhalten. Kontrastierend mit dem „schwebenden Stahldach“ steht das außerordentlich wuchtige Betonsockelgeschoß unter dem Stahl- Glaspavillon. Natürlich sieht man an keiner Stelle das tragende Material; Granitplatten decken das ganze Podium ein. Im Inneren haben die Platten eine spiegelglatte Politur, was den großen Raum noch weiter wirken läßt. Strukturen unterschiedlichster Art überlagern sich während Nutzung und Entwurf von Gebäuden. Grundrisse können auf unterschiedliche Weise interpretiert werden: Der Plan als solcher, kann wie ein eigenständiges Bild angesehen werden. Die Linien bilden ein neutrales Gefüge, daß z.B. farbig sein und Flächen beschreiben könnte. Es wird nach seiner ebenen Struktur bewertet, die im Falle des Barcelona Pavillons ein asymmetrisches System von Linien und Kreuzen ist. Oft wurden Mies van der Rohes Pläne mit den Bildern Mondrians verglichen. Genauso gut kann man doch aber auch Mies Bauten mit De Stijl Bauten wie z. B. mit dem „Haus Schröder“ von G. Rietveld in Verbindung bringen. Das entspräche der zweiten Möglichkeit einen Grundriß zu bewerten, die eher Architekten zu eigen ist. Die Linien der Zeichnung werden als Wände interpretiert und die Räume bewertet, die im Kopf entstehen. Dabei werden Nutzungen sofort mit in Erwägung gezogen, sowie Konstruktionen und Materialien berücksichtigt. Es handelt sich also bei einem Gebäude um ein Konstrukt aus mehreren Strukturgefügen. Diese können einander bedingen, sich gegenseitig in Frage stellen, sich durchdringen, verbinden, stören, miteinander kontrastieren etc.. Der Barcelona Pavillon kann als „Raumkomposition“, die (fast) keine Nutzungsvorgaben zu erfüllen hatte, alle raumrelevanten Strukturen frei zur Schau stellen Die dynnamische Struktur der einzelnen Scheiben steht völlig unabhängig von der , die von den tragenden Stüt zen vorgegeben wird. Die Scheiben, wie die Stützen haben wiederum in sich eine eigene Strukturie rung, die ornamenthaft hervorgehoben wurde (Maserung und Anordnung der Steinplatten, Kreuzform der Stützen). Die Raumstruktur ist wesentlich von der der Scheiben abhängig. Unterschiedliche Volumen durchdringen sich teilweise, sind ineinander verschachtelt. Als nächste Struktur ist die der Nutzung anzuführen, sie hat vorwiegend damit zutun, wie man den Pavillon durchqueren und ihn erleben kann. Dieses Gefüge überlagert ebenfalls die Raumstruktur der Volumen. Weitgehend verläuft das Wegenetz in deren Bahnen. Aber es gi bt auch Abweichungen wie beispielsweise bei den Wasserbecken. Als Substruktur ist die Möblierung an der Raumgliederung beteiligt. Im Haus Tugendhat war es eigentlich Mies van der Rohes Absicht, die vertikale Tragstruktur der Stützen in allen Geschoßen sichtbar zulassen. Auf Bitten der Tugendhats ließ er sich auf den Kompro- miß ein, im Obergeschoß nur ein paar wenige Stützen zu zeigen. Die meisten sind daher in den Wänden der Nutzräume versteckt. Unten dagegen zeigen sich die vier Stützenreihen als zusammenhängende eigenständige Struktur, die sich einem Raster unterordnet. Mies nutzte aber diese Fixpunkte nicht zusätzlich als Befestigung der raumbildenden Wände, sondern stellt diese fr ei davor. Selbst da, wo die Stützen in der Wandebene liegen, bleibt diese strikte Trennung zwischen Tragen und Raumfassen bestehen. Nichts hätte vordergründig dagegen gesprochen, die Wände tragend auszubilden. Mies versuchte scheinbar nicht immer, seine Raumstrukturen mit denen der Nutzung in Einklang zu bringen. Er konzentrierte sich meist auf einen Teil des Gebäudes, perfektionierte ihn und blendete alle jene Faktoren aus, die nicht mit der Struktur seines „Idealraumes“ harmonierten. In seiner Art war er scheinbar viel zu konsequent, als das er unliebsame Nutzungskonflikte bereits in sein Raumkonzept mit einplante. Radikal hielt er „seinen Raum“ frei von sämtlichen Trivialitäten und es war ihm scheinbar egal, wenn dafür ein anderer Teil des Bauwerks hohe Qualitätseinbußen zugunsten des „Kunstproduktes“ in Kauf nehmen mußte. Ihm lag daran, ein eigenständiges Kunstwerk zu schaffen, in dem man wohnen kann, das aber in erster Linie Raumobjekt bleibt. Die Struktur wurde bei der Neuen Nationalgalerie zum obersten Prinzip in der Hierarchie der Gestaltung. Das Gefüge der Stahlkassettenplatte, mit seiner punktsymmetrischen Form dominiert den gesamten Entwurf. Das Raster der D ecke bestimmt alles: Die Einteilung der Fassaden, die Position der Treppenabgänge, der Bodenplatten und natürlich die Stützenstellung bis hin zu den Leuchten. Die strenge Struktur des Rasters wurde in der Decke, sich selbst duplizierend, bis in die sich verkleinernden Kassetten innerhalb der „Hauptzellen“ gefeiert. Die Struktur selber wird in Berlin direkt zu Form. Diese ist neutral und nur auf den Raum bezogen. Ähnlich einem kartesischen Koordinatensystem wird jeder Punkt im Raum durch dieses Bezugssystem objektiv definiert. Das Gebäude hat einerseits den Anspruch neutral und „Nutzungstolerant“ zu sein, auf der anderen Seite muß sich aber doch jede Nutzung der starken räumlichen Dominanz der Struktur unterwerfen. Mies kehrte den damals wohl noch nicht so abgegriffenen Slogan: „f orm follows function“ kurzer Hand um. Er suchte nicht nach der optimalen Struktur für die Nutzung, noch nach derjenigen, welche Nutzung und Konstruktion am besten miteinander vereint. Bei der Nationalgalerie setzte er eine eigenständige, fast ornamentale „Strukturidee“ um, und trachtete so, eine flexible große Halle zu schaffen. Dies ist immer eine Gradwanderung zwischen völliger Variabilität und einem Raum, der „für alles nicht zu gebrauchen ist“. Der monumentale Bau ist ebenso wie der Barcelona Pavillon ein „Kunstobjekt, das den Raum und sich selbst präsentiert. Die eindrucksvolle „Raumskulptur“, die unterhalb des Daches von Mies errichtet wurde, läßt allerdings sicherlich nicht jedes Kunstwerk neben ihr zu. Bei unserer Auseinandersetzung mit den Bauten Mies van der Rohes beeindruckte uns eines besonders: Er war offensichtlich in der Lage, seine Raumvisionen auch in die Realität zu übertragen. Lag es an seiner Persönlichkeit, oder an einem glücklichen Zusammentreffen von Umständen in einer Zeit, die für „Anderes“ aufgeschlossener war? Tatsache ist, daß er scheinbar immer die richtigen Leute am richtigen Ort fand, die er von seinen Ideen begeistern konnte. So wurden Gebäude in einer Konsequenz möglich, die trotz der daraus resultierenden Einschränkungen, Ideen in idealer Weise veranschaulichen. Literatur- und Fotonachweis: Gabriela Wachter: - „M. v. d. Rohes Neue Nationalgalerie in Berlin“ Werner Blaser: - Franz Schulze: - „Mies v. d. Rohe, Leben und Werk“ Wolf Tegethoff - „Mies v. d. Rohe, Die Villen und Landhausprojekte“ Brno City Museum: - „The villa of the Tugendhats“ Heinrich Klotz: - „Vorbild und Vermächtnis“ - „Architektur“ Nikolaus Pevsner: - „Europ. Architektur“ Fritz Neumeyer: - „Das kunstlose Wort“ Jürgen Joedicke: - „Raum und Form in der Architektur“ Peter Carter: - „Mies v. d. Rohe at work“ Arnold Schink: - „Mies v. d. Rohe, Beiträge zur ästhetischen Entwicklung in der Wohnarchitektur“ Benedikt Taschen: - „Barcelona“ Fundacio M v. d. Rohe: - Wettbewerbsunterlagen Leonardo Benevole: - „Die moderne Bewegung“ Jean- Louis Cohen: - „Mies van der Rohe“ Zeitschriften: - „Die Form“ 1931, 1933 „West meets east“ „Less is more“ „Die Kunst der Struktur“ „L. Mies v. d. Rohe“ - „Werk, Bauen, Wohnen“ 1988 - „Bauwelt“ 1968, 1969 - „Architectural monographs“ 11 Alle Abbildungen wurden aus den hier angeführten Büchern, bzw. Zeitschriften entnommen. Autoren: © hiddenline 1998 Dipl. -Ing. Janina Jaensch und Dipl. -Ing. Wolfgang Kurtz [email protected] http://www.hiddenline-design.com