Geldpolitik: Die Fed in der Zwickmühle

Werbung

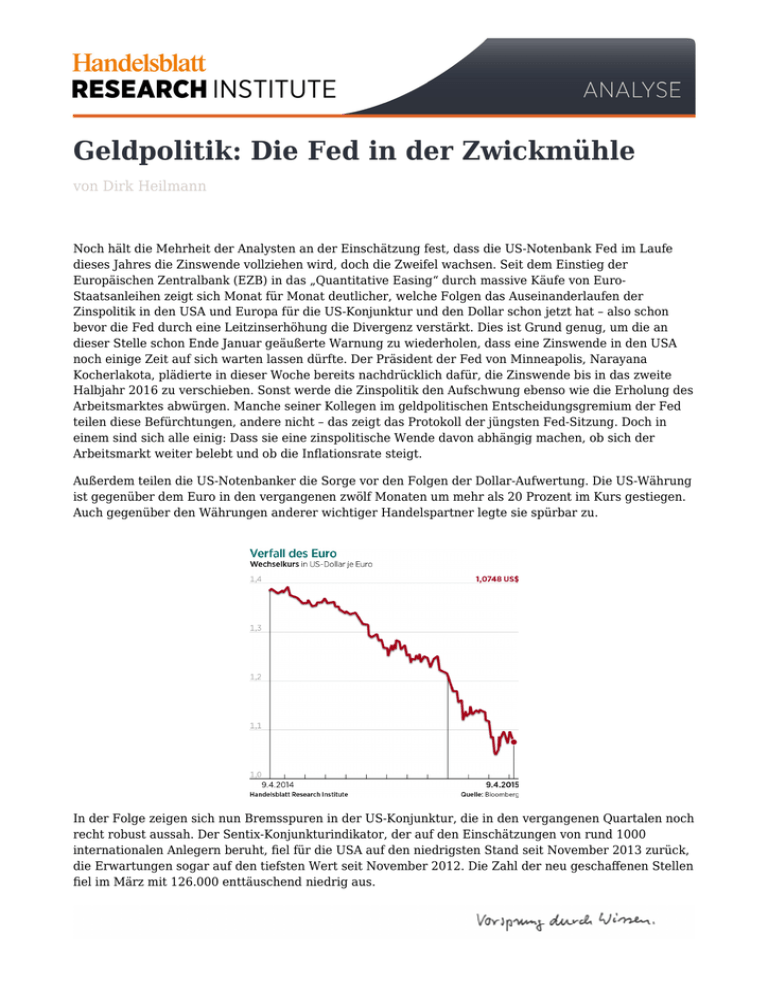

Geldpolitik: Die Fed in der Zwickmühle von Dirk Heilmann Noch hält die Mehrheit der Analysten an der Einschätzung fest, dass die US-Notenbank Fed im Laufe dieses Jahres die Zinswende vollziehen wird, doch die Zweifel wachsen. Seit dem Einstieg der Europäischen Zentralbank (EZB) in das „Quantitative Easing“ durch massive Käufe von EuroStaatsanleihen zeigt sich Monat für Monat deutlicher, welche Folgen das Auseinanderlaufen der Zinspolitik in den USA und Europa für die US-Konjunktur und den Dollar schon jetzt hat – also schon bevor die Fed durch eine Leitzinserhöhung die Divergenz verstärkt. Dies ist Grund genug, um die an dieser Stelle schon Ende Januar geäußerte Warnung zu wiederholen, dass eine Zinswende in den USA noch einige Zeit auf sich warten lassen dürfte. Der Präsident der Fed von Minneapolis, Narayana Kocherlakota, plädierte in dieser Woche bereits nachdrücklich dafür, die Zinswende bis in das zweite Halbjahr 2016 zu verschieben. Sonst werde die Zinspolitik den Aufschwung ebenso wie die Erholung des Arbeitsmarktes abwürgen. Manche seiner Kollegen im geldpolitischen Entscheidungsgremium der Fed teilen diese Befürchtungen, andere nicht – das zeigt das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung. Doch in einem sind sich alle einig: Dass sie eine zinspolitische Wende davon abhängig machen, ob sich der Arbeitsmarkt weiter belebt und ob die Infationsrate steigt. Außerdem teilen die US-Notenbanker die Sorge vor den Folgen der Dollar-Aufwertung. Die US-Währung ist gegenüber dem Euro in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als 20 Prozent im Kurs gestiegen. Auch gegenüber den Währungen anderer wichtiger Handelspartner legte sie spürbar zu. In der Folge zeigen sich nun Bremsspuren in der US-Konjunktur, die in den vergangenen Quartalen noch recht robust aussah. Der Sentix-Konjunkturindikator, der auf den Einschätzungen von rund 1000 internationalen Anlegern beruht, fel für die USA auf den niedrigsten Stand seit November 2013 zurück, die Erwartungen sogar auf den tiefsten Wert seit November 2012. Die Zahl der neu geschafenen Stellen fel im März mit 126.000 enttäuschend niedrig aus. Sorge vor einer steigenden Infation müsste die Fed kaum haben, wenn sie die Zinswende noch um einige Monate oder gar mehr als ein Jahr verschiebt. Die Verbraucherpreise stiegen nach einer kurzen Episode sinkender Preise zuletzt mit einer Rate von 0,2 Prozent, was bei uns von nicht wenigen Ökonomen als Defation bezeichnet würde. Anzeichen für einen bevorstehenden kräftigen Anstieg der Löhne, die wiederum die Preise antreiben würden, gibt es nach wie vor nicht. Wie bereits an dieser Stelle gezeigt, hat der als „Phillips-Kurve“ bekannte Zusammenhang, dass eine sinkende Arbeitslosenquote zu Lohnerhöhungen und damit zu höheren Infationsraten führt, bis auf weiteres in den USA ofenbar seine Gültigkeit verloren. Während die Industrie in den USA unter dem starken Dollar leidet, freuen sich die Exporteure der EuroZone über den schwachen Euro. Ein schwacher Euro unterstützt die wirtschaftliche Erholung, die bereits vom deutlich gesunkenen Rohölpreis und den Strukturreformen in vielen Euro-Staaten proftiert. Die Euro-Zone steuert auf ein Wirtschaftswachstum von rund eineinhalb Prozent im laufenden Jahr zu, während die Wachstumsrate in den USA nach bisherigen Prognosen bei zweieinhalb Prozent liegen sollte. Diese Werte könnten sich allerdings in den kommenden Monaten weiter annähern. Kurzfristig könnte man also versucht sein, die EZB zum Sieger in einem zins- und währungspolitischen Kräftemessen zu erklären. Doch das wäre nicht nur ein kurzfristiges, sondern auch ein kurzsichtiges Urteil. Denn wenn die Fed jetzt auf die allmähliche Rückkehr zu normalen Leitzinsen – die mit Sicherheit unter den in früheren Jahrzehnten üblichen Niveau lägen – verzichtet, dann ofenbart sie damit ein Dilemma, dem sich alle großen Notenbanken gegenübersehen: Der Ausstieg aus ihrer historisch lockeren Geldpolitik ist äußerst heikel. So heikel, dass sich sogar die Frage stellt, ob er nicht vollends unmöglich ist. Denn es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die die Notenbanken zu einer extrem expansiven Politik quasi verurteilen. Bereits genannt wurden die Gefahr einer Währungsaufwertung zum Schaden der eigenen Wirtschaft und der Dispens des Philips-Kurven-Zusammenhangs, der die Infationsgefahr verringert. Beides ist in den USA gut sichtbar. Hinzu kommt noch die Gefahr einer neuen Finanzkrise: Wenn die Leitzinsen steigen, wird es vielen Schuldnern schwerer fallen, ihre derzeit sehr billigen Kredite zu bedienen. Das gilt für private Haushalte ebenso wie für Unternehmen und für Staaten – gerade in der Euro-Zone ist daher eine Zinserhöhung auf viele Jahre hinaus schwer vorstellbar. Für die USA kommt noch hinzu, dass die Fed seit geraumer Zeit nicht nur für das eigene Land Zinspolitik betreiben. Die Summe der von ausländischen Schuldnern (ohne Finanzsektor) in Dollar aufgenommenen Kredite und Anleihen hat sich von Ende 2009 bis Ende September 2014 um etwa 50 Prozent auf 9,2 Billionen Dollar erhöht. Eine Kombination von steigenden Zinsen und einem steigenden Dollar-Wechselkurs würde die ausländischen Schuldner doppelt trefen und könnte vor allem einige der ohnehin schwächelnden Schwellenländer in Probleme stürzen. Je mehr also die großen Notenbanken ihre Bilanzsummen erhöhen, Anleihen kaufen und versuchen Geld in die Märkte zu pumpen, desto schwerer wird es am Ende für sie werden, eine geldpolitische Wende herbeizuführen. Die Kapitalströme, die bei einer Zinswende ihre Richtung ändern, werden zu neuen Verwerfungen führen. Und die Reduzierung der überreichlichen Liquidität wird die Preise von Vermögenswerten drücken und damit Aktionären und Immobilienbesitzern weltweit Buchverluste bringen. Erst dann wird für alle deutlich werden, dass die ultralockere Geldpolitik nicht kostenlos war. Konservative Sparer und Besitzer festverzinslicher Anleihen wissen das bereits. Die kommenden zwölf Monate werden zeigen, ob es der US-Notenbank gelingt, ohne zu große Verwerfungen die Leitzinsen langsam wieder anzuheben oder ob der geldpolitische Ausnahmezustand zur neuen Normalität wird. Die EZB wird das gespannt beobachten. 2