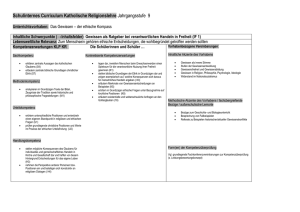

Prolegomena zu einer Ethik des Risikos

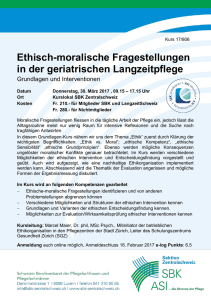

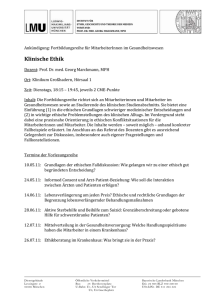

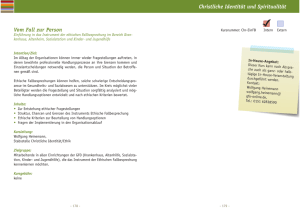

Werbung