In der Ferne –so nah - Spektrum der Wissenschaft

Werbung

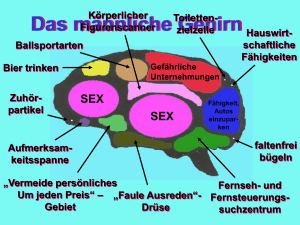

medizin ı internetsexsucht In der Ferne – so nah Das World Wide Web ist die größte Sexbörse der Welt. Erotische Stimulation gibt es hier rund um die Uhr, anonym und frei Haus. Psychologen warnen: Suchtgefahr droht! text: NIKOLAS WESTERHOFF ı fotos: Yannick wegner D er 19-jährige Oliver* kommt in die Sprechstunde. Auf die Frage, was ihn herführt, antwortet er: »Ich will keine Pornos im Internet mehr ansehen. Ich hab keinen Bock mehr darauf – aber ich komm einfach nicht davon los.« Seit kurzer Zeit habe er eine Freundin, die er liebe: »Wenn sie rausbekommt, was ich abends am Rechner mache, ist es vorbei.« Dieser ganze »Sex-Kram« nerve ihn nur noch. Mit Spaß habe das nichts mehr zu tun. Oliver ist süchtig nach Onlinesex. Mit diesem Problem steht er nicht allein da. Die Zahl der Betroffenen steigt von Jahr zu Jahr. Psychiater und Psychotherapeuten berichten immer häufiger von Menschen, die sich im virtuellen Raum der unbegrenzten Sexangebote verlieren. Die als treue, wohl situierte Ehemänner anfangen und als arbeitslose Online-Sex-Junkies enden. Die sich irgendwann fragen: Wie konnte das passieren? Von Sexsucht spricht man, wenn sexuelle Fantasien das Denken beherrschen – und wenn sich der Betroffene seine sexbezogenen Vorstellungen detailverliebt und exzessiv ausmalt. Der 56 *Name von der Redaktion geändert Sexabhängige erlebt sein Verhalten und seine Gedanken als unkontrollierbar: Er verspürt beispielsweise einen unwiderstehlichen Drang, sich Hardcorebilder anzusehen, obwohl er gern etwas anderes täte. Oliver ist so ein Fall. Am Anfang erlebte er seine sexuellen Onlineaktivitäten als lustvoll. Jeder Klick auf eine Erotikseite ging für ihn mit einem Glücksgefühl einher – sein Gehirn schüttete Dopamin aus. Doch auf Dauer befriedigten ihn seine Klicks nur noch kurzzeitig, schließlich gar nicht mehr. Das Glücksempfinden verflüchtigte sich – was blieb, war Olivers schlechte Gewohnheit, online nach Sex zu suchen. Inter­ netsexsucht, so seine Erkenntnis, bedeutet viel Zwang und wenig Lust. Manche Forscher halten diese Sucht für eine Sonderform der Paraphilie (siehe Kasten auf S. 58). Andere glauben, dass sie aus einer Paraphilie hervorgeht. Ein Team um den Psychologen Fred S. Berlin von der Johns Hopkins University in Baltimore hat im Jahr 2002 die Persönlichkeitsstruktur von 39 Menschen mit internet­ bezogenen Sexproblemen analysiert. Ergebnis: gefährliches spiel Onlinesexsüchtige suchen Befriedigung in der virtuellen Welt und haben kein Interesse mehr an realen Kontakten zu ihren Mitmenschen. G&G 10_2008 SERIE Sexuali t 21. Jah ät im rhunde rt >A sexualität >S ex und Gehirn (G&G 4/2008) (G&G 5/2008) www.gehirn-und-geist.de >P rostitution (G&G 6/2008) > F etischismus (G&G 7-8/2008) > I nternetpornogra- > T herapie sexueller fie und -sexsucht (G&G 10/2008) Störungen (G&G 11/2008) 57 Die Diagnose sollten nur Psychotherapeuten oder Psychiater stellen, denen das Störungsbild aus ihrer beruflichen Praxis vertraut ist 80 Prozent der Personen wiesen eine Paraphilie auf, die Hälfte der Betroffenen war depressiv, 13 Prozent alkoholabhängig. Das Besondere an der Onlinesexsucht besteht darin, dass bei ihr zwei Tätigkeiten mit Suchtpotenzial kombiniert sind: Internetsurfen und Sex. Bislang ist es Wissenschaftlern nicht gelungen, diese neue Form der Abhängigkeitsstörung einheitlich zu definieren und allgemein gültige Beurteilungskriterien festzu­legen. Das Krankheitsbild ist noch zu neuartig und zu wenig erforscht. Klar ist lediglich: Die Diagnose Internetsexsucht sollten nur Psychotherapeuten oder Psychiater stellen, denen das Störungsbild aus ihrer beruflichen Praxis vertraut ist. Um den Schweregrad der Abhängigkeit besser einschätzen zu können, sollte der Experte auch den Familien- und Freundeskreis des Abhängigen einbeziehen. Allerdings nur dann, wenn der Patient damit einverstanden ist. Im Internet ist Sex rund um die Uhr verfügbar. Ladenschlusszeiten gibt es dort nicht. Das Überangebot an Onlinesex verwirrt, betört, fasziniert, bedrückt. Wer bei Google das Stichwort Sex eingibt, erhält 783 000 000 Links (Suche am 14. 08. 2008). Ein gigantisches Verführungspotenzial. Vom heimischen Computer oder vom Handy aus kann jeder Surfer auf Erotik-Inhalte zu- Diagnostische Kriterien für paraphilieverwandte Störung und sexuelle Sucht ó Die Betroffenen haben über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten wiederkehrende Schwierigkeiten, sexuelle Fantasien oder Verhaltensweisen zu kontrollieren. ó Die sexuellen Fantasien und Verhaltensweisen gehen einher mit exzessiver Masturbation, gesteigerter Promiskuität sowie Pornografie, Telefon- oder Cybersex. ó Die sexuellen Fantasien und Handlungen führen zu Einschränkungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Lebensbereichen. ó Die Störung ist nicht Folge einer körperlichen Erkrankung. 58 (nach Briken, Hill und Berner, 2005) greifen. In Zeiten der Flatrate kann er unbegrenzt Zeit im Netz verbringen und zahlt dafür einen festen, mittlerweile geringen Betrag. Der Sexualwissenschaftler Al Cooper von der Stanford University in Kalifornien bezeichnet das Internet aus diesem Grund als »Triple-A-­ Engine«. Die Maschine mit den drei »As« weist diese verführerischen Eigenschaften auf: Sie ist für fast jeden leicht zugänglich (accessibility), der Zugang ist günstig (affordability) und der Nutzer bleibt anonym (anonymity). Anonymität ist das große Plus der »Verführungsmaschine Internet« und der Garant dafür, dass der User seine Vorlieben und Wünsche viel leichter äußern kann als in einer echten Beziehung. Virtuell verführt Jeder Gelegenheitssurfer weiß, wie schnell online verbrachte Zeit verstreicht und wie schwer es ist, sich von der virtuellen Welt der unendlichen Möglichkeiten zu trennen. Kommt dann noch die Verlockung sexueller Inhalte dazu, wird aus Gewohnheit schnell Sucht. Das dauernde Betrachten von Sexbildern und -filmen führt bei manchen Menschen zu einer Abstumpfung: Der tausendfach gesehene Akt langweilt irgendwann nur noch. Ein neuer Reiz muss her! Ähnlich wie ein Alkohol- oder Niko­ tinabhängiger muss auch ein Internetsex­ süchtiger die Dosis nach und nach steigern – er benötigt ständig neue Stimuli. Bekommt er sie nicht, empfindet er Unruhe, Angst oder ein Gefühl von Leere. Auf dem Höhepunkt seiner Sucht angelangt, interessierte sich Oliver für nichts anderes mehr und blendete die negativen Konsequenzen aus, die seine Sucht nach sich zog – zum Beispiel, dass seine Freundin nicht damit klarkam, nur an zweiter Stelle hinter den »Onlineprostituierten« zu stehen. Olivers Freundeskreis schrumpf­ te immer weiter. Die ewig neuen Reize aus der virtuellen Welt waren ihm wichtiger als alles andere. Selbst den drohenden Verlust seines Studienplatzes nahm er in Kauf. Er tat das natürlich nicht freiwillig; er konnte nicht anders. Das Internet hat ein größeres Suchtpotenzial als andeG&G 10_2008 re Medien; seiner Sogwirkung können sich viele Menschen nicht entziehen. Schätzungsweise vier bis zehn Prozent der Nutzer erfüllen heute die Kriterien einer Sucht. Laut einer Untersuchung der Psychologin Silvia Kratzer von der Universität Augsburg aus dem Jahr 2006 verbringen Internetsüchtige 32 Stunden in der Woche im Netz – beinah ein Vollzeitjob. Meist liege der Internetsucht ein anderes Leiden zu Grunde, wie Angststörungen, Posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen, Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, meint Kratzer. Eine Untersuchung an 9256 nordamerikani­ schen Internetnutzern ergab, dass ein Prozent von ihnen unter einer zwanghaft-suchtartigen Internet-Sexualität leidet, wie Al Cooper und seine Kollegen feststellten. Die Betroffenen verbringen durchschnittlich elf Stunden pro Woche mit Onlinesex. Für diese Menschen ist eine Internetflatrate so gefährlich wie für den Alkoholsüchtigen ein Gratis-Zapfhahn im Schlafzimmer. Die Soziologen Martin Barron und Michael Kimmel von der Stony Brook University in New York fanden im Jahr 2000 heraus, dass Sexdarstellungen im Netz gewalttätiger sind als in herkömmlichen Medien. Erzwungener Sex würde im Netz häufiger gezeigt als auf DVD oder im Fernsehen. Möglicherweise macht das Internet viele Menschen aus diesem Grund besonders süchtig: weil es ihnen bei Bedarf den härteren »Stoff« liefert. Nach den Erkenntnissen des klinischen Psychologen John Bancroft von der Indiana University in Bloomington bietet das Netz mehr Freiräume als andere Medien für ungewöhnliche und riskante Sexualpraktiken. Sex im Internet hat jedoch viele Gesichter. Die Gemeinschaft der User ist bunt und kreativ: Die einen drehen Videoclips, verschicken Nacktbilder oder durchstöbern Kontaktbörsen. Die andern chatten mit potenziellen Partnern oder flirten via Webcam mit Gleichgesinnten am ­anderen Ende der Welt. Sie praktizieren, was Psychologen »Cybersex« nennen. Die Internet­ forscherin Nicola Döring von der Technischen Universität Ilmenau versteht darunter eine »computervermittelte zwischenmenschliche Interaktion, bei der die beteiligten Personen offen sexuell motiviert sind, also sexuelle Erregung und Befriedigung suchen, während sie einander digitale Botschaften übermitteln«. Beim Cybersex tauschen zwei oder mehrere Personen ihre sexuellen Bedürfnisse und Fan­ tasien aus. Sie schreiben gemeinsam an einer großen Lovestory, in der sie selbst die Haupt­ www.gehirn-und-geist.de akteure sind. Das Ganze beinhaltet häufig eine Mischung aus Erotik und Pornografie. Beim ­Cybersex geben Menschen ihre geheimsten Sehnsüchte preis – und bleiben doch anonym. Darin liegt der Reiz. Die »Cybersexer« schreiben sich Liebesbriefe, mal romantisch-verklärte, mal versaute. Sie kommen sich ganz nah, ohne einander zu kennen. Sie lieben sich, ohne einander zu begegnen. Das klingt paradox, ist aber ganz real – zumindest im World Wide Web. Doch nicht alle Internetnutzer wollen lediglich über Sex schreiben. Viele wollen nackte Haut sehen. Das sind die Internetpornografen – sie verfassen keine Texte, sie konsumieren Bilder. Wie Cooper festgestellt hat, bevorzugen Männer pornografische Bilder und Filme, während Frauen eher Sex-Chats pflegen. Frauen, so Cooper, wollen über Sex reden, Männer wollen Sex sehen. Aus dem Web in die Welt Die Internetpornografie spielt sich ausschließlich im Virtuellen ab, der Cybersex hingegen schlägt eine Brücke zum realen Leben. Denn Sex-Chattern ist es jederzeit möglich, ihre Anonymität aufzugeben und ihre Online-Sex-Story in der Realität weiterzuschreiben. Die »Cyber­ sexer« entscheiden selbst darüber. In gewisser Weise definieren sie, was wirklich ist und was nicht. Alles kann, nichts muss, so lautet eine häufig zu findende Formel, wenn es um die Liebe im Netz geht. Experten mahnen: Ob Pornobildchensammler oder Sex-Chatter – potenziell suchtgefährdet sind alle. Nirgends liegen Lust und Frust so nah beieinander wie im Netz. Nach Schätzungen von Fachleuten hat sich bereits jeder dritte Internetnutzer schon einmal Sexseiten angesehen. Onlinesex törnt den Großstadtsingle genauso an wie den Familienvater. So sehr, dass viele User während des Surfens masturbieren. Das Internet stimuliert; es hilft dabei, autosexuelle Handlungen zu vollziehen. Das einschlägige Bildmaterial kommt dabei aus der ganzen Welt. Die Galerie der nackten Tatsachen ist endlos und erneuert sich ständig von selbst. Digitalkamera und Onlinezugang vo­ rausgesetzt, kann jeder Mensch tausende Bilder von sich und seinem Körper ins Netz stellen – die Krankenschwester in Stockholm ebenso wie der Dachdecker in Buenos Aires. Das Internet globalisiert die Lust. Und die Menschen vermarkten ihre Sexualität. Alte Grenzen lösen sich dadurch auf: Der Bilderproduzent konsumiert, und der Konsument produ- Fragen zur Selbstdiagnose 1. Verbringen Sie selbst mehr Zeit, als Sie möchten, mit Sex im Internet? 2. Sind Sie je von jemand anderem dabei ertappt worden, wie Sie Material sexuellen Inhalts auf Ihrem Computer angeschaut haben? 3. Wollten Sie Ihre sexuelle Betätigung im Internet beenden, haben es aber bislang nicht geschafft? 4. Brauchen Sie inzwischen immer anschaulichere oder extremere sexuelle Bilder oder Kontakte, um den gleichen Grad an Lust zu erreichen? 5. Haben Sie jemals pornografische Inhalte im Internet konsumiert, obwohl Sie in derselben Zeit auch mit Familie, Freunden oder dem Partner hätten zusammen sein können? 6. Wenn Sie nicht online sind, denken Sie dann daran, wieder online zu gehen, um Sex-Webseiten zu besuchen oder sexuelle Kontakte herzustellen? 7. Haben Sie durch Ihr sexuelles Verhalten im Internet Probleme mit Familie, Freunden, dem Partner oder dem Arbeitgeber bekommen? (nach: »Online Sexual Addiction Questionnaire« (OSA-Q) von D. E. Putnam, 1999. Der komplette Fragebogen umfasst 24 Fragen. Wenn Sie fünf davon mit Ja beantworten, liegt mit großer Wahrscheinlichkeit eine Onlinesexsucht vor.) 59 Für Internetsexsüchtige ist eine Flat­ rate so gefährlich wie ein Gratis-Zapfhahn für einen Alko­ho­liker 60 ziert. Feste Rollenverteilungen existieren nicht mehr. Sex ist die am meisten nachgefragte Ware im Netz. Kommerzielle Anbieter verkaufen Sex und verdienen damit Millionen. Ähnlich wie in einer Peepshow auf der Reeperbahn bezahlt der Internetgaffer »Eintritt«, um fremde Körper zu begaffen. Das Potenzial des Mediums Internet reicht aber noch weiter. Es verkuppelt Menschen auf einem globalen Markt. Wer beispielsweise einen Bettgenossen aus Irland kennen lernen will, wird auf den entsprechenden Partnerschafts­ seiten innerhalb von fünf Minuten fündig. Unzählige Steckbriefe von Paarungswilligen sind im Netz hinterlegt. Bei der Suche nach Flirt- und Sexpartnern entscheiden die Surfer selbstständig, ob sie global oder lokal suchen. Sie können ganz nah an ihre Heimatregion heranzoomen oder den Fokus weit stellen. Auf der einen Seite steht ihnen ein Partner-Pool aus der ganzen Welt zur Ver­ fügung; auf der anderen Seite ist es ihnen via ­Internet möglich, Menschen aus der Nachbarschaft kennen zu lernen. Globalisiertes Liebesleben Ähnlich wie bei E-Bay wächst zwar der globale Markt, doch die lokalen Netzwerke sterben nicht aus. Sie dienen dazu, schnell echte Bekanntschaften zu knüpfen. Viele Seiten werben denn auch mit Slogans wie: »Realkontakte noch heute.« Das Internet ist beides – heimelige Provinz und große weite Welt. Als was es sich entpuppt, entscheidet allein der Nutzer. Der Soziologe Arne Dekker vom Hamburger Institut für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie bezeichnet das Internet als »eine Art elektronischen Spiegel, der die Utopie des virtuellen Raums mit dem realen verbindet«. Sex entsteht im Kopf. Deshalb ist es schwer, überhaupt zwischen real und virtuell zu unterscheiden. Schließlich ist alles real, was sich im Kopf eines Menschen abspielt: Fantasie- und Gedankenwelten sind fester Bestandteil der ­Lebenswirklichkeit. Das Internet vereint Nähe und Dis­tanz. Es erfindet und verschleiert Identitäten. Sich viele Online-Ichs zuzulegen, ist eine besondere Form, sich zu anonymisieren. Im Schutz zahlreicher Decknamen leben viele User ihre Sucht aus – unerkannt und uneingestanden. Wie können Therapeuten den Betroffenen helfen? Erste Behandlungsprogramme gegen Internetsexsucht stammen aus den USA und sind an die Therapie von Spiel- oder Sexsucht angelehnt. Die Logik dieser Therapie: Zunächst soll sich der Süchtige bewusst machen, wie problematisch sein Pornokonsum ist und wie wichtig es für ihn wäre, etwas dagegen zu tun. Das beginnt etwa damit, den Internetzugang abzumelden oder Schutzprogramme zu installieren, die einschlägige Webangebote blockieren. Wie bei einem Alkoholiker lautet die Vorgabe Abstinenz. Wenn überhaupt, dann soll ein Patient das Internet zunächst nur noch am Arbeitsplatz nutzen. Ist dieses Ziel erreicht, kann der Süchtige damit beginnen, wieder einen »normalen« Umgang mit der eigenen Sexualität und dem Verführungsmedium Internet zu entwickeln. Kontrollierter Umgang lautet das Gebot! Das bedeutet für den Betroffenen: Er muss nach reizvollen Alternativen zum Internet suchen. Während der gesamten Behandlung achtet der Therapeut auf etwaige andere psychische Leiden, die mit der Sucht in Verbindung stehen könnten. Das ist wichtig, weil die Erfahrung zeigt, dass Internetsexsüchtige häufig an anderen psychischen Störungen leiden wie etwa Zwangs- oder Angststörungen. Außerdem ist bei ihnen nicht selten die Impulskontrolle beeinträchtigt und die Persönlichkeit gestört. Einige Internetsexsüchtige sind pädophil veranlagt, wie Studien belegen. Bei ihren sexuellen Aktivitäten im Netz ist es Pädophilen möglich, virtuelle Identitäten anzunehmen. Nicht nur in Chat-Texten und Mails können sie beliebig viele Rollen durchspielen, auch mittels Sprachverfremdung und Bildbearbeitung können sie sich in eine ganz andere Person verwandeln. Manche von ihnen suchen mit über 50 Profilen gleichzeitig nach Kontakten. Besonders gefährlich wird es dann, wenn Pädophile die Identität eines Kindes annehmen, um sich Minderjährigen anzunähern oder um herauszubekommen, wo ein Kind wohnt und wann es das nächste Mal auf den Spielplatz geht. Tatsächliche Übergriffe sind jedoch selten, wie G&G 10_2008 Wer bei Google das Stichwort Sex eingibt, erhält 783 000 000 Links. Ein gigantisches Verführungspotenzial eine Studie des Soziologen David Finkelhor von der University of New Hampshire aus dem Jahr 2004 beweist. Finkelhor und sein Team befragten 1501 Jugendliche im Alter zwischen 10 und 17 Jahren. 19 Prozent der Befragten, so das Ergebnis der Studie, berichten zwar davon, im Internet bereits sexuell belästigt worden zu sein; kein Jugendlicher wurde jedoch außerhalb des Netzes sexuell attackiert. Das Internet ist ein Netzwerk für alle – leider auch für Pädophile. Allerdings setzt bei Weitem nicht jeder pädophil veranlagte User seine Fantasien in die Tat um. Dennoch geht vom ­Internet eine Gefahr aus: Sexualstraftäter nehmen im Web Kontakt zu potenziellen Opfern auf oder vernetzen sich untereinander. Sie tauschen kinderpornografische Inhalte aus und planen mitunter auch ihre sexuellen Übergriffe online. Die Täter fühlen sich sicher Die Angst, erwischt zu werden, ist unter Tätern nicht besonders groß. Zwar ist das Internet für den versierten Fachmann längst nicht mehr anonym. So gelingt es der Polizei immer wieder, Händler illegaler Pornografie zu ermitteln und Speichermedien zu beschlagnahmen. Doch in der schier unendlichen Weite des Netzes können Täter leicht fliehen, da es zumeist an Ka­ pazitäten fehlt, das beschlagnahmte Material schnell auszuwerten. All diese Merkmale der »Triple-A-Engine« fördern den suchtartigen Konsum und die Produktion von Internetpornografie. Bei Personen, die illegale Pornografie konsumieren, gestaltet sich der Ausstieg aus der Sucht besonders schwierig. Die Täter bagatellisieren ihr Verhalten häufig mit Ausreden wie »Solche Fotos sind doch sowieso im Netz« oder »Ein Nacktfoto schadet keinem Kind«. Diese Menschen müssen lernen, sich in ihre Opfer einzufühlen, indem sie deren Perspektive einnehmen und sich fragen: Was geschieht mit der Psyche eines Kindes, das Pornografen ausbeuten? www.gehirn-und-geist.de Liegt eine schwere Sucht vor, setzen Psychiater manchmal Medikamente ein, etwa Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI). Die­se Substanzgruppe hat sich bei der Behandlung von Depressionen, Ängsten und Zwängen bewährt. Seit Anfang der 1990er Jahre wird sie von Ärzten verwendet, um die Symptome von Sexsüchtigen abzumildern. Doch trotz aller bisherigen Behandlungserfolge suchen Forscher immer noch nach der idealen Therapie. Das Internet hat eine neue sexuelle Revolu­ tion ausgelöst – so wie seinerzeit die Antibabypille. Mediziner und Psychologen müssen darauf reagieren, indem sie wirksame Therapien für Süchtige entwickeln. Noch liegen keine umfangreichen Evaluationsstudien darüber vor, wie gut es bisher gelingt, diese neue Suchtform zu heilen. Die Störung ist nach wie vor wenig erforscht. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Süchtige keine Hilfe suchen, wie Psychiater beklagen: Über Sexsucht werde nicht geredet, die Scham sei zu groß. Neben zahlreichen Chancen birgt das Internet auch Risiken. Darin gleicht es jeder anderen innovativen Großtechnologie. Eine der gravierendsten Gefahren ist zweifelsohne das Suchtpotenzial der Maschine mit den drei As – zu denen im Deutschen noch ein viertes hinzukommt: A wie abhängig machend! Der 19-jährige Gymnasiast Oliver hat das zu spüren bekommen. Er ist abhängig geworden – vom Internet und vom Sex. Nun muss er im Zuge einer Psychotherapie lernen, wie sich das eigentlich anfühlt: ein Leben ohne Onlinesex. Sein Therapieziel hat er selbst formuliert: Wieder sexuell begehren zu können, jenseits des World Wide Web. Ÿ Literaturtipps Briken, P. et al.: Diagnosis and Treatment of Sexual Addic­ tion: A Survey among Ger­ man Sex Therapists. In: Sexu­ al Addiction & Compulsivity. Nr. 14, S. 131 – 143, 2007. Carnes, P.: Out of the Sha­ dows. Understanding Sexual Addiction. Hazelden, Minne­ sota 2001. Eichenberg, C.: Klinische Psy­ chologie und Internet. Poten­ ziale für klinische Praxis, In­ tervention, Psychotherapie und Forschung. Hogrefe, Göt­ tingen 2003. Manning, J. C.: The Impact of Internet Pornography on Marriage and the Family: A Review of the Research. In: Sexual Addiction & Compul­ sivity 13, S. 131 – 165, 2006. Roth, K.: Sexsucht. Krankheit und Trauma im Verborgenen. Ch. Links, Berlin 2007. weblinks www.onlinesucht.de Homepage des ersten deutschen Vereins zur Hilfe Onlinesüchtiger. Infor­ mationen, Links und Online­ beratung www.sexhelp.com Nikolas Westerhoff ist promovierter Psychologe und Informationen und Selbst­ Redakteur bei G&G. test in englischer Sprache Beim Verfassen dieses Artikels wurde er wissenschaft­ www.golem.de/0804/ lich beraten von den Psychiatern Andreas Hill, Peer 58932.html Briken und Wolfgang Berner. Sie arbeiten am Institut Film über Anhörung zu für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie des Onlinesüchten im Bundestag Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. 61