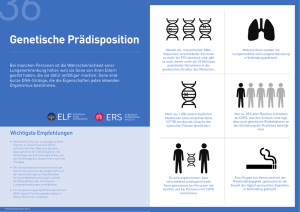

Krankheitsursachen Gene. Neue Genetik und Public

Werbung