Paritätische Leitlinien für die Berliner Kinder

Werbung

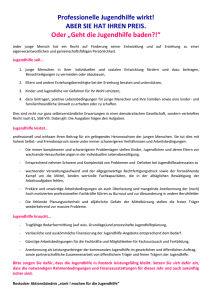

Paritätische Leitlinien für die Berliner Kinder- und Jugendhilfe 2 Paritätische Leitlinien Inhalt 3 Vorwort 4 Referat Kindertagesstätten 5 Referat Jugendhilfe 8 Referat Schulbezogene Jugendhilfe 11 Referat Familie, Frauen, Mädchen 14 Referat Schule 16 Material aus den Referaten der Kinder- und Jugendhilfe 18 Impressum19 Paritätische Leitlinien 4 Vorwort Liebe Leserin, lieber Leser, „Der Senat legt dem Abgeordnetenhaus zu Beginn einer Wahlperiode seine kinder- und jugendpolitischen Leitlinien und die damit verbundenen politischen und fachlichen Zielsetzungen in der Kinder- und Jugendhilfe vor“ , so heißt es im Paragraphen 43 des Berliner Gesetzes zur Ausführung des Kin­ der- und Jugendhilfegesetzes (AG KJHG). Diese Leitlinien werden jedoch seit gerau­mer Zeit nicht vorgelegt, sodass sich die Referentinnen und Referenten im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe beim Paritätischen Berlin gedacht haben: Dann müssen wir das eben in die Hand nehmen! Welcher Termin würde besser passen als der 15. Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag (DJHT) Anfang Juni in Berlin, um diese Leitlinien der Öffentlichkeit zu präsentieren und zur Diskussion einzuladen. Die Diskussionen führen wir in einem Bereich, der für zahlreiche Menschen im professionellen und ehrenamtlichen Kontext Beschäftigung bietet und bedeutend für die Zukunftsfähigkeit eines Gemeinwesens ist. Im Kinder- und Jugend(hilfe)politischen Leitpapier der AGJ, herausgegeben zum DJHT, heißt es: „Die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe gehören inzwischen selbstverständlich zum Aufwachsen junger Menschen in Deutschland dazu. Die Kinder- und Jugendhilfe ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen.“ Mit den Paritätischen Leitlinien für die Berliner Kinder- und Jugendhilfe will der Paritätische Berlin die politische und fachliche Diskussion in Berlin beleben und Anregungen für eine zukunftsgewandte Berliner Kinder- und Jugendhilfe geben. Der Verband und seine Mitarbeiterinnen und Mit­arbeiter freuen sich auf die kommenden Diskussionen in der Stadt mit Vertretern der öffentlichen Jugendhilfe, aber auch mit den Kooperationspartnern bei den anderen Verbänden und Organisationen sowie Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft, Kultur und Sport sowie zivilgesellschaftlichen Kräften. Dabei darf natürlich nicht vergessen werden, dass es auch darum geht, die Kinder, Jugendlichen und ihre Familien selbst in die Diskussion über die Unterstützungsangebote und die Leistungsgestaltung einzubeziehen. Oswald Menninger Geschäftsführer Paritätische Leitlinien Referat Kindertagesstätten 5 Referat Kindertagesstätten In der Kita lernen Kinder auf vielfältige Weise vielfältige Dinge. Sie lernen, im Zusammensein mit anderen Kindern zu kooperieren, sich auseinanderzusetzen, die Kinder eignen sich soziale Kompetenzen an. In der Kita erfahren sie Zuwendung und Wertschätzung. Sie werden in ihrer sprachlichen Entwicklung gefördert und beim Erlernen basaler Fähigkeiten unterstützt. Der Besuch der Bildungseinrichtung Kita eröffnet die Chance, ungleiche Startbedingungen von Kindern frühzeitig auszugleichen. Bildung ist damit auch eine Strategie gegen Armut. Bildung braucht Qualität: Kinder haben das Recht auf eine anregungsreiche Kita mit einer den Familien zugewandten Atmosphäre In Berlin ist seit der Einführung des Bildungsprogramms vor zehn Jahren und durch verbindliche Maßnahmen wie die Evaluation die pädagogische Qualität spürbar gestiegen. Dies ist vor allem ein Ver­ dienst der pädagogischen Fachkräfte, deren Anforderungen deutlich gewachsen sind. Die pädagogische Fachberatung ist im Prozess der Qualitätsentwicklung ein wichtiger Faktor zur Unterstützung der Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen. Die Qualität der pädagogischen Prozesse und die individuelle Förderung eines jeden Kindes sind maßgeblich abhängig von der Fachkraft-Kind-Relation, der Gruppengröße, der anerkannten Zeit für die mittelbare pädagogische Arbeit (Vor- und Nachbereitungszeit) sowie der Qualifikation des Fach­ personals. Weitere Investitionen in Kindertagesstätten sind für den Erhalt fachlicher Standards und den weiteren Ausbau der Qualität frühkindlicher Bildung notwendig. Pädagogische Fachkräfte: die Besten für die Jüngsten! Gesellschaftliche Wertschätzung, eine angemessene Bezahlung dieses anspruchsvollen Berufes sowie unterstützende Maßnahmen wie Fortbildungen, Fachberatung und andere Formen der fachlichen Begleitung sind Grundvoraussetzungen für motivierte und qualifizierte pädagogische Fachkräfte in unseren Kindertagesstätten. Dem Fachkräftemangel in der Stadt muss endlich spürbar gegengesteuert werden, ohne das Berliner Fachkräftegebot infrage zu stellen. Paritätische Leitlinien 6 Referat Kindertagesstätten Kita im Sozialraum – Familienzentren und andere familienunterstützende Strukturen stärken Die Kita ist oft die erste Institution, mit denen junge Familien in Kontakt kommen. Der Ausbau vorhandener familienunterstützender Strukturen bis hin zur Weiterentwicklung von Kindertagesstätten zu Familienzentren ist notwendig, wenn präventiv mit Familien gearbeitet werden soll. Angebote für Familien am Ort Kita sind niedrigschwellig, interkulturell ausgerichtet und unterstützen insbesondere Familien mit kleinen Kindern. Kita hat eine wichtige Beratungs- und Lotsenfunktion. Kitas vernetzen sich im Sozialraum und arbeiten mit anderen Fachdiensten zusammen. Jedem Kind ist ein Kitaplatz anzubieten unter Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern Die Berliner Kitalandschaft ist gekennzeichnet durch die Vielfalt seiner Träger: kleine und große Träger mit unterschiedlichen pädagogischen Schwerpunkten und Leitbildern sowie bedarfsgerechten und ­flexiblen Betreuungsangeboten. Davon sollten alle Berliner Kinder und ihre Eltern durch das gesetzlich verankerte Wunsch- und Wahlrecht profitieren. Die Kinder- und Jugendhilfeplanung hat dies bei dem geplanten Ausbau seiner Platzkapazitäten – auch unter dem Aspekt des Wettbewerbs- zu berücksichtigen. Damit alle Eltern für ihre Kinder einen Kitaplatz bekommen können, benötigen wir ausreichend Kapazitäten in allen Regionen der Stadt. Werbung für den Kita-Besuch – und zwar möglichst früh Politische Ideen wie die Einführung einer Kitapflicht sind kontraproduktiv. Wir sprechen uns statt­ dessen für die aktive Werbung mit einem einfachen Antragsverfahren für den Kitabesuch aus. Ein solch leichter Zugang, gekoppelt mit Unterstützung bei der Kitaplatzsuche, und die Darstellung der positiven Effekte des Kitabesuchs überzeugen skeptische Eltern eher für diese erste Stufe des Bildungssystems. Davon profitieren besonders Kinder und ihre Familien, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden. Erziehungspartnerschaft mit Eltern Eltern sind in der Regel die ersten und wichtigsten Bindungspersonen für ihre Kinder. Sie sind Experten ihrer Kinder und wichtige Partner für die pädagogischen Fachkräfte der Kitas. Allen Eltern und anderen Bezugspersonen wird mit Respekt und Vertrauen begegnet. Entwicklungsgespräche und andere Möglichkeiten des Austauschs über das Kind und den Alltag in der Kita finden regelmäßig statt. Die Fachkräfte stellen ihre pädagogischen Ziele dar und gestalten ihre Arbeit für alle Eltern transparent. Die Eltern haben Beteiligungsrechte in der Kita. Kitas als Orte sprachlicher Bildung Sprachförderung ist ein zentrales Element der Arbeit einer Kita. In einem anregungsreichen Alltag erhalten die Kinder vielfältige Impulse und sprachliche Begleitung durch die Fachkräfte und die anderen Kinder. Individuelle Sprachförderung, die sich am Entwicklungsstand unter Anerkennung der sprachlichen Vorerfahrungen orientiert, benötigt zusätzliche Ressourcen. Inklusion am Beispiel der Integration von Kindern mit Behinderung und interkultureller Öffnung Inklusion ist eine „langfristige und umfassende sozial- und bildungspolitische Aufgabe“ (siehe Berliner Bildungsprogramm, S. 18). Inklusion in der Kita heißt, dass hier ein bewusster Umgang mit Verschiedenheit als wichtiger Wert unserer Gesellschaft entwickelt und im Alltag gelebt wird. Alle Kinder sind willkommen, unabhängig von ethnischen, sozialen, psychischen, physischen, geschlechterbezogenen, ökonomischen, sprachlichen und kulturellen Unterschieden. Inklusion meint nicht Gleichmacherei, sondern ist von Respekt getragene Anerkennung der Verschiedenheit. Voraussetzung dafür ist eine Paritätische Leitlinien Referat Kindertagesstätten 7 o­ ffene und reflektierte Haltung der Fachkräfte sowie Rahmenbedingungen, die diesen Prozess nachhaltig unterstützen, z.B. ausreichende Personalressourcen. Kindertagesstätten sind auf dem Weg zur Inklusion bereits ein großes Stück gegangen, insbesondere bezogen auf die Integration von Kindern mit Behinderung. Hier wird bereits viel geleistet, damit Kin­ der mit besonderen Bedürfnissen auch wirklich willkommen sind und individuell unterstützt werden. Dies gilt auch für die interkulturelle Öffnung und die Betreuung und Förderung von Kindern, die mit einer anderen Muttersprache aufwachsen. Damit der Weg zur Inklusion weiter begangen werden kann, sind zwingend besondere Maßnahmen und zusätzliche Personalressourcen erforderlich, damit es nicht bei Absichtserklärungen bleibt. Die Anstrengungen der Politik, der Verbände und Träger und nicht zuletzt der pädagogischen Fachkräfte, eine verlässliche Kinderbetreuung auf hohem Niveau anzubieten, dürfen nicht nachlassen. Auch wenn es viel kostet, heute weiß man: Die Investitionen für die frühkindliche Bildung sind Investitionen in die Zukunft einer Gesellschaft! Die Ansprechpartner_innen im Referat Kindertagesstätten Claudia Gaudszun › Tel 030 860 01 179 › [email protected] Martin Hoyer › Tel 030 860 01 161 › [email protected] Marcus Luttmer › Tel 030 860 01 178 › [email protected] Unter Paritätischem Dach 111 Kita-Träger mit 487 Kindertagesstätten (Kitas) bieten insgesamt 43.750 Plätze für Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt. Rund 390 dieser Kitas betreuen Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam. Die kleinsten Einrichtungen sind Elterninitiativen mit rund 15 Plätzen, große Träger betreiben bis zu 26 Kitas mit ca. 2.900 Plätzen. Paritätische Leitlinien 8 Referat Jugendhilfe Referat Jugendhilfe Jeder junge Mensch soll die Unterstützung erhalten, die er benötigt Wir setzen uns für flexible, aufeinander aufbauende und passgenaue Unterstützungsangebote ein, die an den aktuellen, individuellen Bedürfnissen und Wünschen des jeweiligen jungen Menschen orientiert sind. Dabei steht der Ausgleich sozialer Benachteiligung und individueller Beeinträchtigung zur Persönlichkeitsentwicklung im Mittelpunkt. Pauschale Grundsätze wie „ambulant vor stationär“ oder „niedrigpreisig vor hochpreisig“ halten wir für nicht zielführend. Jeder Hilfebedarf wird individuell beurteilt, jede Form der Unterstützung hat ihre Berechtigung, sofern sie notwendig und angemessen ist. Wir wissen, dass Unterstützungsformate nicht automatisch mit Erreichen der Volljährigkeit ihre Berechtigung verlieren und fordern die Betrachtung der individuellen Situation von jungen Volljährigen ein. Dem Kinderschutz verpflichtet Der Kinderschutz stellt eine zentrale Aufgabe der Jugendhilfe dar. Prävention und Intervention sind zwei Seiten einer Medaille, die wesentlich für unsere Arbeit sind und bei denen oft die Grenzen der Belastbarkeit erreicht werden. Wir schauen hin, wo andere gerne weggucken, und treten für (Schutz-) Räume für gewaltfreies Aufwachsen und für Kinderrechte ein. Hierfür ist uns die UN-Kinderrechtskonvention Maßstab. Unsere Beziehungs- und Erziehungsangebote unterstützen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien, geben ihnen Sicherheit und Perspektiven. Bildungs- und Befähigungsangebote für junge Menschen und ihre Familien schaffen Die Angebote der Jugendhilfe sind auch Bildungsangebote und stärken junge Menschen auf ihrem Weg zu einem selbstbestimmten Leben. Wir setzen uns ein für altersentsprechende Beteiligungsformen für Kinder und Jugendliche und – mit Blick auf Volljährigkeit und junges Erwachsenenalter – weiterführende Angebote. Paritätische Leitlinien Referat Jugendhilfe 9 Nah am Lebensfeld – Perspektiven für Familien vor Ort aufzeigen Die Jugendhilfe hat den Anspruch, weiter Vorreiter in Bezug auf eine sozialräumliche Orientierung der Hilfen zu sein. Dies gilt für Fachlichkeit, Struktur und Steuerung sowie für die Vernetzung mit anderen Bereichen. Die Sozialraumorientierung als Fachkonzept ist zu erhalten und weiterzuentwi­ckeln. Angebote sind am Willen der Menschen auszurichten und Unterstützung von Eigeninitiative und Selbst­hilfe von Familien zu fördern. Im Interesse der jungen Menschen und ihrer Familien: sinnvolle Vernetzung ausbauen Sowohl Regelangebote wie Kitas als auch individuell angelegte Unterstützungsformate wie die Hilfen zur Erziehung haben ihre Berechtigung. Eine Stärkung vernetzten Arbeitens dieser Angebote und aller Akteure im Sozialraum dient allen Beteiligten. Die Diskussionen um die Weiterentwicklung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung verfolgen wir mit großer Aufmerksamkeit und begleiten sie mit konstruktiver Kritik. Sinnvolle Freizeit für Kinder und Jugendliche: Jugendarbeit ernst nehmen und entsprechend ausstatten Die finanziellen Querelen um die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in dieser Stadt empfinden wir als unerträglich. Bei der offensichtlichen Notwendigkeit solcher Angebote für die jungen Berli­ner_ innen ist Jugendarbeit als ein fester und sinnvoller Bestandteil der (informellen und non-formalen) Bildungs- und Entwicklungsprozesse anzuerkennen. Eine rahmenvertragliche Vereinbarung auch für diese Angebote ist dringend geboten. Junge Menschen am Übergang in Ausbildung & Beruf unterstützen: Jugendberufshilfe gehört zur Jugendhilfe Die Jugendhilfe hat einen gesetzlichen Auftrag hinsichtlich der Unterstützung junger Menschen am Übergang von Schule – Ausbildung – Beruf/Arbeit zum Ausgleich sozialer Benachteiligung und individueller Beeinträchtigung. Der Tendenz, aus Kostengründen den kommunalen Rückzug anzu­treten und diese Aufgaben an die Arbeitsagenturen und Jobcenter abzuschieben, treten wir entgegen. Neben dem Fortbestehen der Jugendberufshilfeleistungen zur Persönlichkeitsentwicklung und Stärkung der Beschäftigungsfähigkeit zur sozialen und beruflichen Integration basierend auf dem SGB VIII geht es um sinnvolle rechtskreisübergreifende Kooperationsangebote der Jugendhilfe mit dem SGB II und SGB III. Die Persönlichkeiten der jungen Menschen unabhängig von Handicaps in den Mittelpunkt stellen Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sind aus einer Hand zu strukturieren, koordinieren und anzubieten. Um den spezifischen und individuellen Interessen der Kinder und Jugendlichen gerecht zu werden, bietet sich hier das SGB VIII an (Große Lösung). Im Wissen um komplexe Veränderungs- und Gestaltungsprozesse auf verschiedenen Ebenen ist konkret dieser Aspekt von inklusiver Arbeit zu befördern. Verantwortliche in Politik und Verwaltung sind dafür zu sensibilisieren. Paritätische Leitlinien 10 Referat Jugendhilfe Gute Partnerschaft von öffentlicher und freier Jugendhilfe stärken: mit wertgeschätzten Fachkräften auf beiden Seiten Der Umgang zwischen freier und öffentlicher Jugendhilfe ist partnerschaftlich ausgerichtet. Die Rahmenverträge und -vereinbarungen bieten dafür eine gute Grundlage. Den im Trägervertrag fixierten Qualitätsdialog halten wir für eine fachlich fundierte Weiterentwicklung der Hilfen für unabdingbar. In jedem Fall ist eine gute Hilfeplanung notwendig. Beide Seiten brauchen ausreichende Ressourcen, um der Situation der leistungsempfangenden jungen Menschen und ihren Familien gerecht zu werden. Die Diskussion um Wirkung und Effizienz der Angebote nehmen wir an, abgelehnt wird dagegen der Automatismus „immer mehr (Leistung) für immer weniger (Geld)“. Die Arbeit der Fachkräfte ist entsprechend gesellschaftlich anzuerkennen und durch eine angemessene Bezahlung zu würdigen. Der Ansprechpartner im Referat Jugendhilfe Andreas Schulz › Tel 030 860 01 162 › [email protected] Unter Paritätischem Dach 200 Träger, davon 80 mit ambulanten, teilstationären und stationären Angeboten der Hilfen zur Erziehung, 70 mit Angeboten der offenen Jugendarbeit, 20 mit Angeboten in der Jugendberufshilfe, weitere Organisationen sind im Bereich der Eingliederungsleistungen nach dem SGB XII tätig oder engagieren sich im Bereich von Mentoringprojekten für Kinder und Jugendliche. Paritätische Leitlinien Referat Schulbezogene Jugendhilfe 11 Referat Schulbezogene Jugendhilfe Jugendhilfe hat einen eigenständigen Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag. Dieser ist in allen Bereichen in Kooperationen mit Schulen mitzudenken und zu berücksichtigen. Rechte aller Kinder auf gelingende Bildungs- und Erziehungsprozesse verwirklichen Schule und Jugendhilfe kommt eine gemeinsame Verantwortung zu, was die Persönlichkeitsentwi­­ cklung und den Bildungserfolg ALLER jungen Menschen betrifft. Mit Blick auf die Vielfalt von Lebens­situationen und Heterogenität der jungen Menschen ist das eine großartige und spannende, aber auch eine herausfordernde und anspruchsvolle Aufgabe. Unterstützung für Schüler_innen, Eltern und Lehrkräfte Schulbezogene Jugendhilfe zielt darauf, ALLEN jungen Menschen mit unterschiedlichsten Ausgangs­ lagen faire Bildungs- und Zukunftschancen zu eröffnen. Besondere Unterstützung bietet sie jenen Kindern und Jugendlichen, die unter erschwerten Bedingungen leben oder die den gesellschaftlichen Anforderungen (noch) nicht gewachsen sind. Spezielle (Beratungs-) Angebote richten sich auch an ­Eltern und Lehr­kräfte, die grundsätzlich bedeutende Bündnispartner darstellen. Verantwortung für kindgerechtes Aufwachsen in Ganztagsschulen Kinder und Jugendliche verbringen immer mehr Lebenszeit in und an Schulen. Freie Träger der Jugend­ hilfe übernehmen im Rahmen der Ganztagsgestaltung auch im Hinblick auf kindliche Bedürfnis­ sicherung und altersentsprechendes Aufwachsen eine bedeutende Mitverantwortung. Mit ihrer ­Jugendhilfeleistung haben sie Grundprinzipien der Jugendhilfe, wie Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Partizipation, auch Freiwilligkeit im Lebensraum Schule umzusetzen. Paritätische Leitlinien 12 Referat Schulbezogene Jugendhilfe Für Stärkung sozialpädagogischen Handelns im Lebensraum Schule Schulbezogene Jugendhilfe zielt mit ihren schulergänzenden und erweiternden Angeboten auf einen persönlichkeitsstärkenden Kompetenzerwerb, auf selbstbestimmtes Handeln, auf die Förderung der Kritik- und Entscheidungsfähigkeit, auf die Befähigung, Eigenverantwortung zu übernehmen oder auf gesellschaftliche Mitverantwortung. Sie bereichert den Lebensort Schule um jugendhilfespezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen. Für Netzwerke über den Schulort hinaus Schulen zu inklusiven Lebens- und Lernorten zu entwickeln braucht viele Partner. Neben der sozial­ pädagogischen Expertise verfügen Freie Träger der Jugendhilfe über große sozialräumliche Kenntnisse und Netzwerke. Damit bilden sie das Scharnier zwischen Schule und Gemeinwesen, um gemeinsam gelingende Bildungsbiografien für ALLE sicherzustellen. Professionelle Zusammenarbeit – durch Kooperationsvereinbarungen mit klaren Zielen, Aufgaben und Zuständigkeiten Damit die sozialpädagogische Expertise Wirkung entfalten kann, setzen Träger der Schulbezogenen Jugendhilfe als Bildungspartner auf eine gleichberechtigte, verlässliche und aktive Einbindung in die schulische Gestaltung und konzeptionelle Weiterentwicklung. Entsprechend stehen sie für konkrete Vereinbarungen über gegenseitige Erwartungen und Ziele sowie Abstimmungen über Aufgaben und Verantwortungen der Partner Schule und Jugendhilfe. Und sie zielen auf eine „gelebte“ Kooperations­ kultur. Beziehungsaufbau – durch Kontinuität und angemessene Rahmenbedingungen Wirksame Erziehungs- und Bildungspartnerschaften müssen wachsen. Sie brauchen einen verlässlichen Rahmen. Sollen gemeinsam Konzepte entwickelt und nachhaltig umgesetzt werden, braucht es eine beständige und ausreichende Finanzierung der personellen und sächlichen Ausstattung der Schulbezogenen Jugendhilfe an den Schulen. Nur so werden die Partner vor Ort in die Lage versetzt, kontinuierlich und nachhaltig gemeinsame Entwicklungen zu planen und in die Praxis umzusetzen. Paritätische Leitlinien Referat Schulbezogene Jugendhilfe 13 Die Ansprechpartnerin im Referat Schulbezogene Jugendhilfe Elvira Kriebel › Tel 030 860 01 166 › [email protected] Serie: mitWirkung Schulbezogene Jugendhilfe Unter Paritätischem Dach 27 Träger mit 11.200 Plätzen kooperieren im Ganztagskonzept mit 86 Grundschulen in öffentlicher und freier­Trägerschaft, 95 Paritätische Träger sind ganztags an Sekundarschulen tätig und mit unter­ schiedlichsten Angeboten der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit als Partner von zahlreichen Berli­ ner Schulen aller Schularten aktiv, 35 Träger an 149 Schulen sind im Rahmen des Landesprogrammes ­Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen aktiv. Paritätische Leitlinien 14 Referat Familie, Frauen, Mädchen Referat Familie, Frauen, Mädchen Offener Familienbegriff – Chance zur gesellschaftlichen Weiterentwicklung Grundlage unseres Selbstverständnisses ist ein offener Familienbegriff, der alle Formen des Zusammenlebens, auch Lebenspartnerschaften und Patchwork-Familien, umfasst, in denen Eltern für Kinder und Kinder für Eltern generationsübergreifend Verantwortung und Sorge tragen. Wir setzen uns dafür ein, diese Vielfalt als kulturellen Reichtum anzuerkennen und Interkulturalität als Chance zur gesellschaftlichen Weiterentwicklung zu nutzen. Wichtig ist uns, dass Kinder gewaltfrei aufwachsen können. Existenzielle Sicherheit für Familien im öffentlichen wie privaten Leben Im Bewusstsein, dass Familien sowohl existenzielle Sicherheit und Zukunftsperspektive als auch Zeit für ein familiäres Miteinander brauchen, setzen wir uns für eine gut ausgebaute, qualitativ hochwertige Kinderbetreuung ein, die auch Randzeiten und Wochenenden berücksichtigt. Wir unterstützen familienfreundliche Bedingungen in Unternehmen hinsichtlich der Arbeitszeitregelung, der Arbeitsorganisation und der Personalpolitik, die allen Müttern und Vätern ermöglicht, Erwerbsarbeit und Familienverantwortung zu vereinbaren. Für unabdingbar halten wir eine familiengerechte, unterstützende soziale Infrastruktur, die bezahlbaren Wohnraum mit einschließt. Schließlich geht es um eine verbesserte Berücksichtigung aller Familien im Steuer- und Abgabesystem. Potenziale von Mädchen und Frauen stärken Wir unterstützen Frauen und Mädchen darin, ihre Potenziale zu erschließen und konkrete Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln, um auf allen gesellschaftlichen Ebenen eine Gleichstellung zu bewirken, unabhängig von ihrer sozialen Situation, ihrem kulturellen Hintergrund, ihrer sexuellen Orientierung und etwaiger körperlicher und seelischer Beeinträchtigungen. Paritätische Leitlinien Referat Familie, Frauen, Mädchen 15 Chancengleichheit für Frauen – weiterhin ein Thema Frauen brauchen eine eigenständige existenzsichernde Erwerbstätigkeit. Wir setzen uns für Chancengleichheit im Hinblick auf Bildung, Ausbildung und Beruf und für Lohngleichheit ein. Uns geht es darum, tradierte Rollenzuschreibungen und Denkmuster zu hinterfragen und die gesellschaftliche ­Balance zwischen Arbeit und privatem Leben neu auszuloten. Ächtung von Gewalt gegen Mädchen und Frauen und für eine qualitätsgesicherte Gesundheitsförderung Wir ächten jegliche Form von Gewalt gegen Mädchen und Frauen und setzen uns für das Recht auf körperliche Unversehrtheit, Würde und Integrität ein. Wir unterstützen Frauen darin, gewaltbedingte­ Krisensituationen zu überwinden und ihr Recht auf ein selbstbestimmtes Leben umzusetzen. Wir ­setzen alles daran, die Vision eines gewaltfreien und gleichberechtigten Miteinanders in unserer Gesellschaft zu verwirklichen. Der Paritätische Berlin und seine Mitgliedsorganisationen setzen sich für eine qualitätsgesicherte und frauengerechte Gesundheitsförderung, gesundheitliche Prävention und für eine strukturelle Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von Familien, Frauen und Mädchen ein. Wir vertreten Frauen und Mädchen in ihrem Anspruch auf sexuelle Selbstbestimmung in reproduktiven und sexuellen Belangen. Um den bestehenden Ungleichheiten entgegenzuwirken, arbeiten wir mit der Doppelstrategie Frauenförderung und Gender Mainstreaming/Diversity. Die Ansprechpartnerin im Referat Familie, Frauen, Mädchen Evelyn Selinger › Tel 030 860 01 176 › [email protected] Unter Paritätischem Dach 31 Familienorganisationen und Projekte, davon 4 Erziehungs- und Familienberatungsstellen, 40 Einrichtungen für Frauen und Mädchen, davon 9 Frauenzentren, 13 Einrichtungen zur Anti-GewaltArbeit, davon 4 Zufluchtswohnungen und ein Frauenhaus, 10 Frauen-Gesundheitszentren, davon­ 5 Schwangerschaftskonfliktberatungstellen. Paritätische Leitlinien 16 Referat Schule Referat Schule Neben der Kinder- und Jugendhilfe nimmt die Schule einen wichtigen Stellenwert im Leben von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien ein. Seit 2008 gibt es in Berlin einen Arbeitskreis Schulträger, in dem sich die Schulen im Verband regelmäßig austauschen. Im Jahr 2007 stellte der Paritätische Berlin erstmals sein Konzept der Paritätischen Bürgerschule vor. Die Leitlinien des Bereichs sind: Freie Schulen als Angebot für junge Berliner_innen Freie Schulen sind ein öffentliches, gemeinnütziges und gemeinwesenorientiertes Angebot und werden nicht als kommerzielles Feld gesehen. Im Interesse aller: Schulen der Vielfalt! Die Schulträger arbeiten mit unterschiedlichen Konzepten und in unterschiedlichen Schularten. Bi­ linguale Schulen und Waldorfschulen, Grund- und Gemeinschaftsschulen, besondere Betonung von Bewegung, Kreativität oder selbstbestimmtem Lernen sind Beispiele dieser Vielfalt. Im Rahmen der jeweiligen Konzepte ist allen gemeinsam, die Schule im Interesse der Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte stetig weiterzuentwickeln und den sich ändernden Begebenheiten anzupassen. Die Paritätische Bürgerschule – lokale Vernetzung 2.0 Das Konzept der Paritätischen Bürgerschule wird unterstützt. Diese Schulen in freier Trägerschaft sollen für alle Kinder zugänglich sein. Sie sollen kostenfrei sein, und es findet keine Auswahl der Kinder durch den Träger statt. Die Bürgerschulen sind in den jeweiligen Stadtteil eingebunden und eng mit Kinder- und Jugendhilfe, Sportvereinen, Kulturvereinen und lokalen Initiativen verwoben. Paritätische Leitlinien Referat Schule 17 Finanzierungsmodell für die Zukunft Um dies zu verwirklichen, bedarf es eines neuen Finanzierungsmodells. Eine solche Finanzierung anhand der Vollkosten ist nicht nur für Schulen in freier Trägerschaft notwendig. Sie kann auch Grundlage für einen Wechsel zu mehr Autonomie der Schulen insgesamt sein. Der Ansprechpartner im Referat Schule Martin Hoyer › Tel 030 860 01 161 › [email protected] Unter Paritätischem Dach 15 Träger mit 19 allgemeinbildenden Schulen für über 3.900 Schüler_innen, 7 freie berufsbildende Schulen. Neben den bei den Schülerzahlen führenden Waldorfschulen sind vor allem Grundschulen, die sich zum Teil noch im Aufbau befinden, im Paritätischen Berlin aktiv. Von den 19 Schulen erhalten ­­4 wegen der Wartefrist keine öffentliche Finanzierung, 2 weitere nur einen reduzierten Zuschuss. Paritätische Leitlinien 18 Material aus den Referaten der Kinder- und Jugendhilfe › Gemeinsam Schule machen (10/2008) › Qualität in der Schulbezogenen Jugendhilfe – Fünf Paritätische Handlungsgrundsätze (2/2009) › Paritätisches Leitbild: Betreutes Jugendwohnen“ (Arbeitshilfe Qualitätsentwicklung in den Hilfen zur Erziehung; 9/2011) › Bildungspartner finden sich – Kooperation freier Träger der Jugendhilfe und Schulen (9/2011) › Ambulante Familienpflege – § 20 SGB VIII (10/2012) › Mädchen und Jungen vor sexueller Gewalt in Institutionen schützen (5. Auflage, 6/2013) ›Jugend Bildung & Reisen (6/2013) › Beteiligung von jungen Menschen in den ambulanten sozialpädagogischen Erziehungshilfen (10/2013) › Bildungsort Kita – Beste Chancen für alle Kinder (6/2014) › Schulbezogene Jugendhilfe mitWirkung (6/2014) › Paritätische Leitlinien für die Berliner Kinder- und Jugendhilfe (6/2014) Das hier aufgeführte Material kann über die Website des Paritätischen Berlin heruntergeladen werden: paritaet-berlin.de Im Eingangsbereich der Landesgeschäftsstelle kann das Material auch in größerer Stückzahl abgeholt werden: Brandenburgische Straße 80, 10713 Berlin Impressum Herausgeber › Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin e. V. Brandenburgische Straße 80, 10713 Berlin Tel 030 860 01 0 Fax 030 860 01 110 [email protected] paritaet-berlin.de Vorsitzende: Prof. Barbara John Geschäftsführer: Oswald Menninger, Elke Krüger (stv.) Gestaltung und Layout › Ralf Mischnick ralfmischnick.de Verantwortlich › Andreas Schulz, Referat Jugendhilfe (Paritätischer Berlin) jugendhilfe-bewegt-berlin.de Fotos › Eberhard Auriga (Menninger) › Marcus Luttmer (Titelbild, Hoyer, Schulz, Selinger, Kindertagesstätten) › Michael Janda (Jugendhilfe) › Nachbarschaftsheim Schöneberg (Schulbezogene Jugendhilfe) › Lothar Schiffler/Dusyma (Schule) › Malte Sängerer (Familie, Frauen, Mädchen) ›privat (Gaudszun, Kriebel, Luttmer) Redaktion › Claudia Gaudszun, Martin Hoyer, Elvira Kriebel, Marcus Luttmer, Andreas Schulz, Evelyn Selinger Berlin, Juni 2014 Paritätische Leitlinien 19 Paritätische Leitlinien 20 paritaet-berlin.de Paritätische Leitlinien