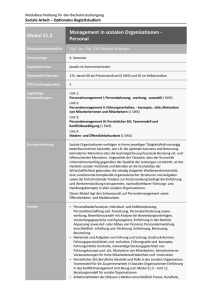

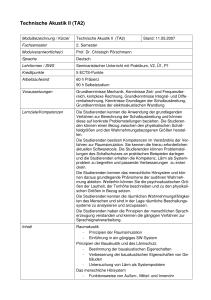

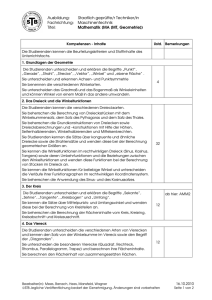

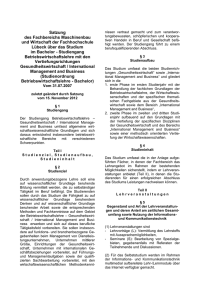

Modulhandbuch MI

Werbung