Lohnt sich der Wahlkampf?

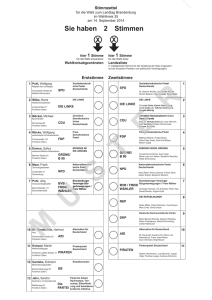

Werbung