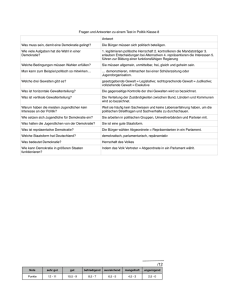

Scanned Document - Atelier Direkte Demokratie

Werbung