Masterarbeit Grafische Darstellungen Julia Prochazka - E

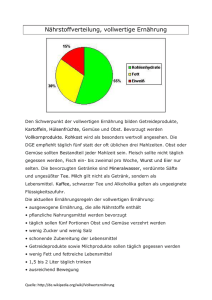

Werbung