Lernkultur Kompetenzentwicklung

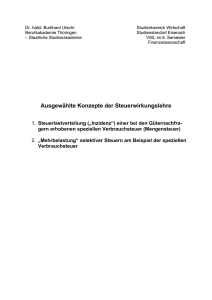

Werbung