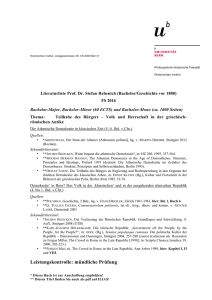

Reflexive soziale Kooperation

Werbung