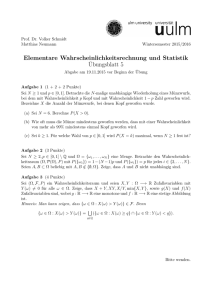

Skript Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung

Werbung