Regisseur Jan-Christoph Gockel im Interview

Werbung

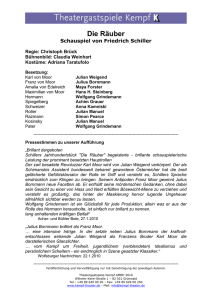

ZUSATZMATERIAL "DIE RÄUBER" Regisseur Jan-Christoph Gockel im Interview Foto©Bettina Müller, Montage: Alina Reznik. Mit 19 Jahren schrieb Friedrich Schiller "Die Räuber". Es ist sein erstes Drama und begründete schlagartig seinen bis heute anhaltenden Ruhm. Es ist in der Zeit des Sturm und Drang geschrieben und hat bis heute nicht an Kraft verloren. Schiller getrennt von den Eltern, als Schüler den strengen Regularien der Militärakademie, in die er mit 14 Jahren einzogen wurde, unterworfen, erfand sich mit "Räuber" die Geschichte eines jungen Mannes, der vom Vater verstoßen und dennoch voll Sehnsucht nach seinem Zuhause, eine Räuberbande gründet, die in die Böhmischen Wälder zieht. Von dort aus will der verstoßene Karl voller Wut auf die Obrigkeit gemeinsam mit seinen Räubern die Welt vernichten. Jungregisseur Jan-Christoph Gockel, der bereits die Kultkomödie „Kunst“ von Yasmina Reza und die Uraufführung von Daniel Mezgers „Balkanmusik“ in Mainz auf die Bühne brachte, hat sich eingehend mit dem Erstlingsdrama des jungen Schillers beschäftigt und es am Staatstheater Mainz inszeniert. Dramaturg David Schliesing hat ihn dazu befragt. DAVID SCHLIESING: Was interessiert Dich an „Die Räuber“? JAN-CHRISTOPH GOCKEL: Die Energie des Textes. Es gibt für mich kaum ein anderes Stück, das auf so vielen verschiedenen Ebenen so eine Energie hat: Die utopischdestruktive Karl Moors und der Räuber, wenn sie sich als Bande zusammenrotten. Franz Moor, der versucht Herr über das väterliche Heim zu werden. Überhaupt die destruktive Energie der Moorschen Familie. Unterschiedliche Träume, die am Schluss zu einer gewaltigen Explosion führen, wo sich alles gegeneinander wendet und die Welt in Schutt und Asche liegt. Diese Haltung: „Ich muss etwas ändern. Ich muss etwas zerstören!“ Utopie und Zerstörung liegen in dem Stück nah beieinander. D. S.: Woher, meinst du, kommt diese Energie? Wie würdest du sie beschreiben? J.-Ch. G.: Bei den werdenden Räubern ist es die Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben, eine Befreiung von bestimmten Umständen: Raus aus dem Eingesperrtsein. Bei Franz ist es das auch, aber er geht damit anders um, er geht einen viel individualistischeren Weg. Er ist allein. Oder bei Amalia, die große Energie aufwendet, den alten Zustand - ein Leben mit Karl - wieder herzustellen. So lange auf Karl zu warten, es im Haus, mit aller Macht, gemeinsam mit dem alten Moor und Franz auszuhalten. Alle Figuren vertreten ihre Ziele mit absolutem Drang. Die unterschiedlichen Affekte liegen in dem Stück so nah beieinander. Da muss es einfach knallen: Ein Auslöser wie der inszenierte Verstoß des Vaters, auf den Karl so heftig reagiert, dass er sofort mit der ganzen Gesellschaft bricht - also mit dem ganzen System - ohne das vermeintliche Verhalten des Vaters zu hinterfragen und zu überprüfen. D. S.: Es gibt heutzutage z.B. in Gestalt von Occupy Wall Street neue politische Bewegungen, lässt sich das mit der Rebellion der Räuber vergleichen? J.-Ch. G.: Ich kann die Räuber nicht einfach mit politischen Gruppierungen gleichsetzen. Dazu ist mir der Gedanke des Traums und der Vision in dem Stück viel zu groß. Eine heute konkret politische Bewegung, die irgendwo im Wald sitzt, würde es mit dem Förster zu tun bekommen. Mich interessiert mehr der Gedanke der Flucht in die Fantasie, so wie sich Schiller ins Schreiben geflüchtet hat. Für mich sind die Räuber Träumer und Modellbauer. Sie schaffen es, durch ihre visionäre Energie, sich selbst eine Welt zu kreieren: die Böhmischen Wälder, die bei uns eine Modellwelt sind, eine virtuelle Welt. Bewegungen wie Occupy protestieren, äußern sich, aber an den großen Mechanismen der Welt können sie wenig ändern. Meine Räuber versuchen es im Kleinen, schaffen sich im Modell-Hobby-Keller eine Ersatzrealität, in der sie sich ausleben können. Wenn man Schiller liest, denke ich schon: Was ist das für ein Fantasiekonstrukt? Dieses Konstrukt noch einmal zu bespielen, noch einmal zu denken, hat für mich sehr viel mit Heute zu tun. Ich glaube, die große gesellschaftliche Entwicklung äußert sich weniger in politischen Bewegungen, sondern in der Spezialisierung des Einzelnen, die Nerdisierung, wie ich es nennen würde. Jeder ist Spezialist seines Faches. Jeder bastelt an seinem eigenen Plan, an seinem System, ob es Karl, Spiegelberg, Franz oder Amalia ist. Das Nerdige ist etwas total Narzisstisches und stört das Gemeinwesen. D. S.: In einer virtuellen Welt kann man nicht ewig existieren? J.-Ch. G.: Der Tod von Roller, einem der Räuber, wirft das ganze Gefüge um. Dass man der Realität nicht entfliehen kann, manifestiert sich am konkreten Tod. Dieser Wendepunkt spielt bei Schiller wie auch in meiner Konzeption eine wesentliche Rolle. Das bricht die ganze Räuberunternehmung auf etwas Grundsätzliches runter, und das will ich erzählen. Man kann überall hin flüchten, in ein anderes Land gehen, auf eine Insel, oder Theater machen: man kann fantasieren und sich auf eine Art ausleben, aber wenn jemand reinkommt und sagt: "Jemand ist tot", verändert es die Situation total. D. S.: Also überfällt die Realität auch Karl und die Räuber? J.-Ch. G.: Karl kann seiner Familie nicht entkommen. Er wird erwachsen, kreiert sich mit der Gründung der Räuberbande ein eigenes Leben, einen eigenen Kreis, eine Familie - auch wenn das nur virtuell stattfindet - und das wird gestört durch Rollers Tod. Und schon ist er da: der Ruf nach dem elterlichen Zuhause. Der Glaube ist groß, dass man sich etwas Eigenes geschaffen hat, bei Karl ist es so. Er verdrängt die eigene Herkunft, sie existiert gar nicht mehr für ihn, dann kommt die Krise und das System Familie, dem man eigentlich entkommen wollte, steht bereit. Es wird fast konservativ. D. S.: Diese Unmöglichkeit zu Entkommen hat ja etwas Fatales. Gibt es für dich eine Möglichkeit dieses fatale Schicksal zu überwinden? J.-Ch. G.: In Schillers DIE RÄUBER wird es überwunden, indem alle umgebracht werden. Niemand geht weg, sondern alles wird ausgelöscht. Es ist ein sehr egoistisches Stück. Die Menschen zerstören sich hier alle durch ihren Egoismus. Allein Karl schafft es zu einem neuen Dasein, schafft es, sich von seinen Taten zu reinigen. Dafür müssen allerdings alle um ihn herum sterben. Alle müssen dran glauben - ob sie umgebracht werden oder anders sterben. Aber sie müssen dran glauben. Das finde ich schon sehr modern. Es ist zynisch und egoistisch: Alle müssen sterben, damit ich mein Leben neu anfangen kann. Jan-Christoph Gockel (*1982) studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaft in Frankfurt sowie Regie an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. 2007 / 2008 inszenierte er die halbjährige Uraufführungswerkstatt „Deutschlandsaga“ an der Schaubühne Berlin. Seit 2009 arbeitet er als freischaffender Regisseur in Berlin, Wien, Osnabrück, Oldenburg, Jena und Heidelberg. Seine „PSYCHIATRIE!Performance", die er in Wien inszenierte, wurde für den Nestroy-Spezialpreis 2010 am Burgtheater nominiert und zum Heidelberger Stückmarkt eingeladen. Am Staatstheater Mainz stellte er sich erstmals mit der Komödie „Kunst“ von Yasmina Reza vor und inszenierte in der letzten Spielzeit die Uraufführung von Daniel Mezgers „Balkanmusik", welche auch zu den Autorentheatertagen ans Deutsche Theater in Berlin eingeladen wurde. IMPRESSUM Spielzeit 2011/2012 Herausgeber Staatstheater Mainz GmbH; www.staatstheater-mainz.de Intendant Matthias Fontheim; Kaufmännischer Geschäftsführer Volker Bierwirth Redaktion David Schliesing