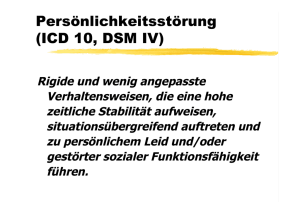

1 1. Einleitung Die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) galt

Werbung