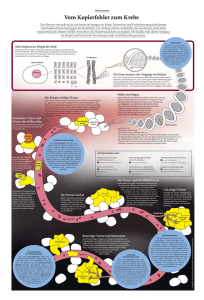

Zellen außer Kontrolle

Werbung