PDF-Datei der Seite: http://www.ku.de/forschung/forschung-an

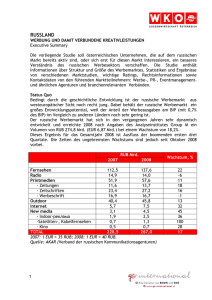

Werbung