Sullivan-Journal - Deutschen Sullivan

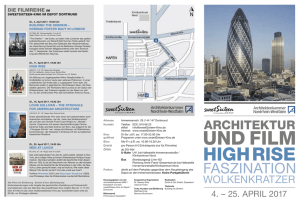

Werbung