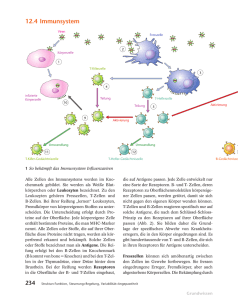

Waffen des Immunsystems

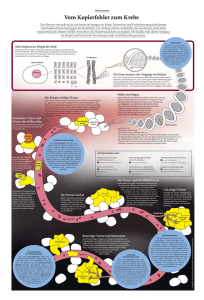

Werbung