"Stand der Pfahlbauforschung im Kanton Zug", Tugium 2009

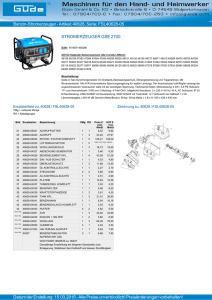

Werbung