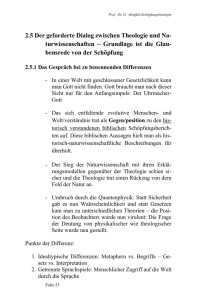

[82]logie gepanzert hatte

Werbung

![[82]logie gepanzert hatte](http://s1.studylibde.com/store/data/014828635_1-55490139f51d5437ceb6490a3f662f5f-768x994.png)