materialien zur geschichte der architektur und des städtebaus

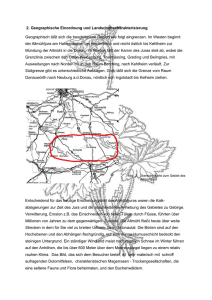

Werbung